濱水聚落的社會地理成因及建筑探究——以重慶九渡口地區為例

譚人殊,錢星星

(1.云南藝術學院藝術設計學院,云南昆明650500;2.云南實力房地產開發經營集團有限公司,云南昆明650041)

水有著決定社會存在方式的力量。原生狀態下的濱水聚落中蘊含著某些信息,這類信息往往藏匿于種種豐富的聚落格局與建構空間之中,它們默默地記錄了人居行為與“水”之間所發生的軼事。

作為聚落學研究的一個分支單元,流域周邊自然生成的普通社區或許最誠懇的演繹著“水文——地理——人類活動——建構”這樣的秩序,而在這個關聯體系之下,一定存在著某種社會地理學層面上的契約,這就是聚落研究的關鍵,也是本次田野調查的目的所在。

1 九渡口地區簡介

九渡口沒有顯赫的歷史,它從興起直至沒落不過近百年罷了……

九渡口的所在區域原名“九龍灘”,1938年成渝鐵路局于此地修建了一處貨運碼頭,并命名為“九龍鋪碼頭”。1946年,國民黨政府在碼頭南岸的李家沱境內設置了一所大型軍備倉庫,于是借此將“九龍鋪碼頭”改建成為一個戰備渡口,供重型機動車輛裝載渡江使用。1949年重慶解放后,“九龍鋪戰備渡口”轉為民用,簡稱“九渡口”,并正式開始了它的職能生涯……1997年,重慶李家沱長江大橋竣工通車,九渡口也被迫宣告其車渡使命的終結。1999年以后,曾服務于九渡口碼頭的船舶貨運公司陸續遷移。2002年至今,九渡口地區的居住群體逐漸被置換為流動人口和城市貧民,并面臨拆遷。

2 九渡口的平面形態調研

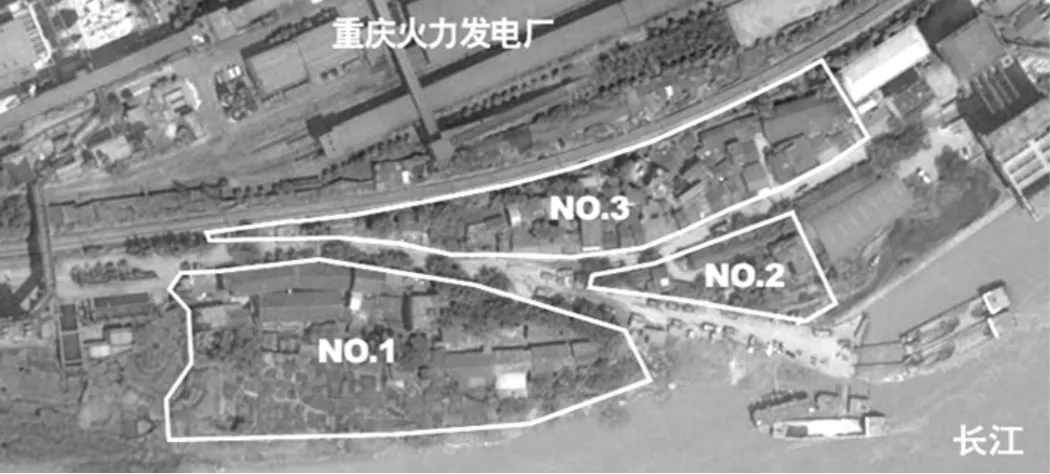

當前的整個九渡口社區中僅有兩條主軸,形態貌似魚骨:第一條干線自西向東,分割出地塊的南北區域;第二條脈路分支于第一主軸,南下濱江,曾是車渡專線。由此,九渡口范圍便可分為三個群落:南向鄰灘涂段是第一組團;東南向濱水段為第二組團;而北向緊貼鐵路的區域形成第三組團(圖1)。

圖1 九渡口聚落組團分區示意(來源:GOOGLE EARTH)

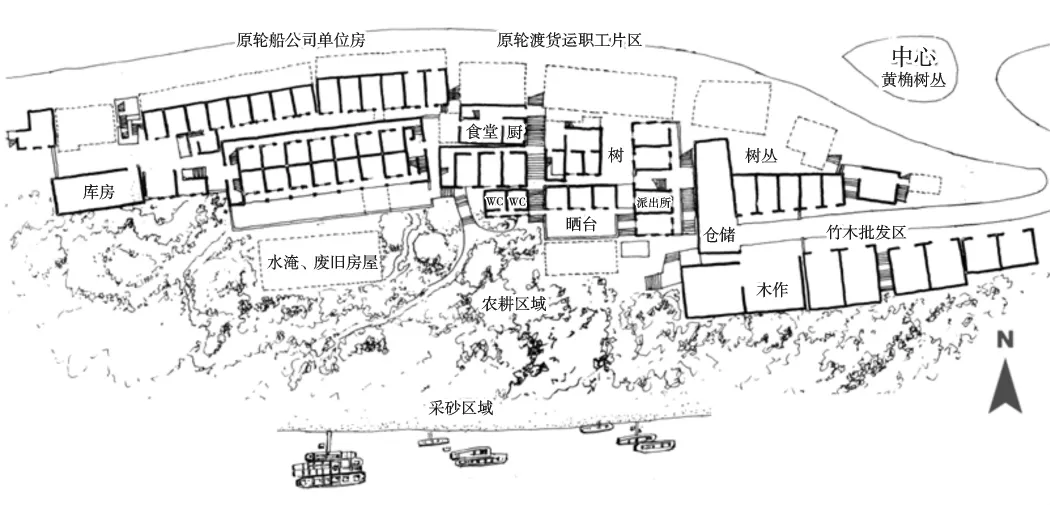

第一組團濱臨灘涂,它又蘊含著兩個層次:首先是沿街面的群體,其次是退居于河灘旁的另一隱秘部分。形態上,沿街段建筑順應干道,緊密而顯有秩序;濱河段建筑附合沿街群體,仍然保持著依從主軸的態勢(圖2)。

圖2 九渡口第一組團平面示意

第二組團盡管也有著微妙的層次之分,但其形態卻有著鮮明的主從意向。這一組團表象上是由兩條路網夾擠而成,然而從其態勢上可推測,此地在建國前或許本屬于現南向區域,為一整體,后因碼頭營建,新增支路,才被迫分割而獨立成形。組團狀態大致趨于圍合,沿街面零星的體量皆表達出相應的順從,圖形機理較為單一。

第三組團處于坡地上葉,相對遠離河道,其形態明晰的顯露出兩種意向:沿街面的構成組織極其謙恭,秩序緊湊的附合于道路主軸;而藏匿于列隊之后的部分卻自由爛漫,隨機游走,散亂無序(圖3)。

圖3 九渡口第二、第三組團平面示意

3 九渡口平面格局的社會地理成因

在獲取了九渡口各組團形態信息之后,我們不免會產生一個疑惑:為什么在第一組團中,濱河坡地群落會模擬沿街段保持嚴謹的秩序,而在第三組團中其坡地群落卻和臨街面陣列截然不同呢?簡而言之,其矛盾在于:同在一個小型范圍以內,距離不過數百米,又同屬生長在沿街建筑內側的群落,為什么機理狀態差異竟然會如此之大?

3.1 流域地理的客觀條件

我國西南地段的濱江區域一般會呈現出兩種地理常態:山崖或是丘陵。這是依據其流域等級、沖積能力和周邊地質構成所決定的。九渡口地區附著于長江干流一內向彎道處,屬丘陵性質,由實況分析,其地理順序應羅列為“河床—灘涂—坡地”。那么,我們可以認證:越是接近河床的坡地,其受到水流的改造力度越大,坡度越陡;反之,越是遠離河床,水流的染指能力越小,坡度便更為緩和。如此一來,由于第一組團中的濱水群落力圖生長在陡坡之上,因用地面狹窄,唯有秩序緊密的排列才可節地;而第三組團中對應的群落拔根于用地相對充裕的緩坡,散漫一些,亦可理解。

3.2 人居業態及其社會關系的成因

3.2.1 居住人群社會屬性的歷史演變

由九渡口地區現存的建筑遺跡以及《重慶九龍坡區志》中的記載可知此地曾生存著兩個“族群”——“河幫”與“農民”,他們的足跡或許可追述到渡口形成以前:最初的“九龍灘”附近居住著大量伐山墾田、打漁拾貝的鄉民,他們的生活一直延續著刀耕火種的痕跡,自由松散,平和而恬靜……直至“行會”的出現。“行會”又稱“行幫”,是船運產業發源的標志。九龍灘地區最初的行會出現在清末至民國時期,隸屬于長江之上的“三河幫”,由本地一些袍哥勢力組成。因為九渡口沿江地帶常年擁有大面積的灘涂,這就為船運事業的起源提供了空間的可能(停靠、鋪張、堆放)。泊灘的契機讓村莊中的部分農民發生了蛻變,他們的屬性不再局限于刀耕火種或魚蝦蟹蚌,而是萌發了更加宏大的志向,至此“行幫”的雛形誕生。然而,真正的沖擊卻發生在輪渡碼頭形成之后。

盡管原住居民分為了兩類,過著不同的營生,但他們的社會體制卻是相對平等的,這種狀態一直持續到輪渡時代的來臨。無論是國民黨時期的軍渡,還是后來的國營輪船運輸公司,都意味著真正的入侵:渡口的修建引來了大批外來工業人群,他們服務于輪渡貨運系統,并壟斷了江域而成為真正的“河幫”,由此開始了對九渡口聚落近半個世紀的改造與演變。

3.2.2 社會關系層面的入侵、保護與共生

建國后的“河幫”——“九渡口船工聯盟”由三種業態構成——車渡、航運與采砂,其工作性質無疑表明了他們對于濱江界面的需求,于是入侵者自然的將南向臨水面原住民予以驅逐,以便建立屬于自己的人居群落(即現存的第一組團)。這個行為造就了兩種態勢:第一,被迫后退的農民更多的朝北向坡地匯集,從而在方位上形成“前工后農”的格局;第二,工業文化的引入迅速蔓延于整個社區,原住民也因此受到波及,潛移默化的開始學會享受入侵者帶來的福利、設施以及文明。如此一來,我們便可以看到:工業體制在入侵的同時也予以了九渡口村民生物性的保護。他們以自身作為阻隔長江的屏障,將脆弱的農耕文明圈養在其身后,從而換取了對于沿江利益的統治。原住居民在割舍了河灘資源以后,得到的卻是相對安逸的生活范疇以及更為多樣的物質形式。如此一來,這種“保護——共生”的社會關系映射于聚落的建設與營造,便促成了當下九渡口區域的平面布局形態(圖4)。

圖4 九渡口第一組團現狀

4 九渡口建筑中所蘊含的地理因素與社會意義

游走于凋零的九渡口區域,總會有一些特異的建構案例令人費解,在那看似平庸的表皮下,卻依然蘊含著流域地理與人居社會關系所帶來的影響。位于第一組團最西端的一組建筑,臨河依坡而建,由三幢磚混老樓和一些瑣碎的小體量揉合而成。它便很好地呈現了這一特質(圖5)。

圖5 磚混舊樓

4.1 對地理的遵從:獨特的豎向交通體系

這組建筑是20世紀50~80年代重慶地區典型的住宅樓——磚混結構,兩坡屋頂,內走道串聯,木質樓板……它們隸屬于原四川省重慶輪船總公司,由政府部門建造并監管,非私人行為,理應符合相關規范,但其豎向交通體系的設置卻極其反常:每棟建筑中的樓梯僅作用于沿街面標高的一樓和二樓,而位于下一標高層的負一樓卻只能通過建筑外圍的露天臺階來完成豎向連接。這是為什么呢?從流域地理的角度,我們嘗試著做出了以下解釋。

地域總是有能力同化其管轄范圍內的一切事物,這是一種自然調控的本能。濱江沿線的房屋多架構于臺地陡坎之上,屬山地建筑。傳統的山地群落又總是期望借助富含自然坡度的界面來完善其交通功能——露天臺階和斜道在聯系組團內各平面單元的同時也相應的完成了豎向的作用,這是一種節地的體現,亦表達著尊崇的意念。

為此,當程式化的工業語言妄圖生長于“濱水山地”這一特殊地理時,便出現了以上我們所描述的異像——興許在筒子樓建造初期,就已經意識到地理能量的不可抗拒性,因而順應其脈絡,直接以室外臺階來完成沿街標高面與負一層的豎向關聯;又或者,住宅樓落成時刻,還仍然保持著樓梯間貫通全層的姿態,但居民在入住以后,卻無不認為抵達負一層的梯間是多余的,他們完全可以通過室外公共臺階來完成這一功能,拆除負一層的樓梯而將其空間轉化為一個寓所,似乎更加顯得理所當然。

盡管有著上述的解釋,但我們仍然會質疑:如此一來,交通的連貫性不就被破壞了嗎?其建筑的整體需求和人居安全感又將如何考慮呢?畢竟穿行于建筑內外的心理感受是截然不同的(圖6)。

圖6 建筑案例的交通分析

4.2 地理與社會關系的雙重作用:粘連與整合

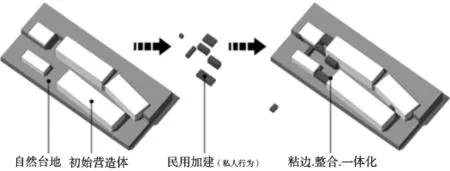

帶著前一節的困惑,我們繼續走訪這組建筑,一個新的疑問陡然迸發出來:這真的是數棟房屋嗎?還是僅僅只是一幢建筑罷了。從平面圖上我們可以發現,貌似獨立的個體之間卻有著異常緊密的關聯,各類橋接、棚屋、過道穿行其中,猶如絲線密繩一般將他們堅實的綁扎起來,其相互之間因建筑退讓所產生的距離也完全可以用院落、天井甚至穿廊予以詮釋,是什么讓他們如此親密的粘連呢(圖7)?通過走訪,我們不難發現一個事實,此案例中曾經的居住人群幾乎全都來自于同一個單位——原四川省重慶輪船總公司。這意味著,他們之間有著相應的熟悉程度和信任感,這既有時代風氣所賦予的成分,亦包含著單位體制的力量。由此一來,無論穿行于樓房內或是建筑之間,所遭遇的人情世故都大致相同,安全感受也無明顯差異,這便為群落的合并提供了心理層面的可能。又因地勢的原因,臨江區域的可建房用地實為緊張,因而在此處營建的房屋必然存在著一種擁擠的生物本性,再加上山地建筑的退臺式生長所造就的高差,或許使得上坡的個體總有一種向下匍伏的態勢,而下臺建筑亦努力的渴望著向上攀爬。由此所呈現出的實體證據便是橋接、空廊、棚架等關聯物的生成。因此入住人群的統一背景加以建房地理的局限,這興許就是單體構筑物趨于合并的理由了(圖8)。

圖7 樓間的橋接構架

圖8 樓間的單體整合示意

5 關于本次田野調查的調研小結

回顧本次“探訪——思索——解析”的歷程,筆者感受頗多,一條清晰的脈絡也逐漸顯現出來。在本文的探討中,有一種體驗始終貫穿其間,那便是“原生聚落所表達的生物性特征”,無論在聚落肌理、形態趨勢、內部構造或是社會格局等多個方面,流域濱水群落所體現出的自然表象都是極為鮮明的,這其中蘊含著兩個方面的因素:首先是流域地理的約束,其本質上雖然只是河水流經地表時所遺留下的足跡,但它們的潛在力量卻預示著人居營造所必然行使的遵從,因此可以說是地理性質決定著聚落初始形態;其次是人居群體的社會性,這使得原生聚落又體現出了“集體意志”的表達,從而使聚落在營造和生長中蘊含了更多的人文氣息,并成為其演變和發展的歷史動力。

路漫漫其修遠兮,對于流域濱水聚落的探訪與研究也還將繼續下去。

[1] [日]原廣司.世界聚落的教示100[M].北京:中國建筑工業出版社,2003

[2] 季富政.三峽古典場鎮[M].成都西南交通大學出版社,2007

[3] 黃光宇.山地城市學原理[M].北京:中國建筑工業出版社,2006

[4] 田銀生.原始聚落與初始城市——結構、形態及其內制因素[J]. 城市規劃匯刊,2001(2)

[5] 王巧萍,黃詩玫.漫談重慶碼頭文化的標本——行幫[J].重慶社會科學,2006(1)