基坑工程中支護結構受力特性及最優(yōu)樁間距的研究

楊林華,彭世江

(中鐵二院公路市政院,四川成都610031)

基坑工程是一個古老而又有時代特點的巖土工程課題。縱觀國內外基坑工程的實際情況可以發(fā)現(xiàn),目前基坑支護設計主要存在兩種傾向:(1)設計安全度不足而造成基坑失穩(wěn)事故;(2)設計過于保守而造成很大的工程浪費[1~6]。因此,如何選擇較好的方案,使得支護結構既能保證基坑開挖期間的穩(wěn)定性和周邊建筑物及環(huán)境設施的安全,又能避免支護結構過于保守而造成不必要的浪費,采用優(yōu)化設計是十分重要的。

為此,本文將以成都周邊的某一隧道基坑工程為依托,結合地質情況,分別對不同樁間距情況下的支護體系進行數值模擬,并結合現(xiàn)場實測結果,研究深基坑支護體系的受力變形特性,深入探究深基坑開挖過程中影響支護體系穩(wěn)定性的主控因素,最后確定深基坑開挖與支護樁設計的主要參數,為成都地區(qū)及其他相類似區(qū)域的深基坑工程支護體系設計提供參考依據。

1 實例工程背景

該基坑工程位于成都平原區(qū),地形平坦開闊,地面高程482~483 m,相對高差2~11 m,沿線地表房屋密集,道路縱橫交錯,交通極為方便。根據地勘部門提供的地勘資料可知,該地區(qū)自上而下共分布著8個地層:上覆第四系全新統(tǒng)人工填筑土、卵石土、粉質黏土、第四系上更新統(tǒng)冰水-流水堆積層、粉質黏土、中砂、卵石土,下覆基巖為白堊系上統(tǒng)灌口組泥巖。其中,人工填土厚1~3 m,粉質黏土厚2~6 m,中砂厚0~2 m,卵石土厚2~14 m,底部為泥巖。同時,地震動峰值加速度為0.10 g,地震動反映譜特征周期為0.350 s。

2 深基坑支護結構的數值模擬

眾所周知,基坑開挖本身是一個空間問題,且對于一些特定情況,其空間效應十分明顯,單純地將其簡化為平面問題或者將空間問題分割為幾個獨立的平面問題并不足以反映實際的受力狀態(tài),而且會相應地造成資源的浪費。因此對于多道橫撐的深基坑支護體系進行定量三維分析,充分考慮施工階段的空間效應,具有重要的現(xiàn)實意義和工程意義,將支護體系的合理利用,能夠一定程度上降低工程造價。本文以成都地區(qū)某一個基坑工程為實例,采用有限元空間數值分析方法,探討了基坑開挖過程中,不同尺寸的支護結構對基坑穩(wěn)定性的影響。

2.1 模型的建立

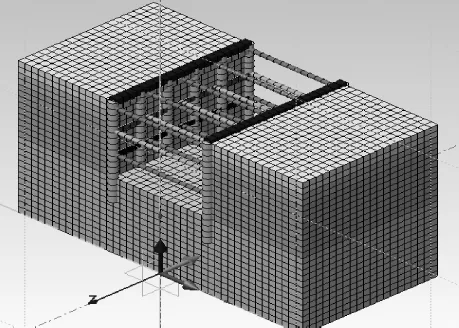

實質上,基坑問題是一個三維的無限遠問題,其邊界具有無限性。本文結合他人的研究成果計算模型的邊界范圍在水平、豎直方向上均取大于1倍的開挖范圍即計算范圍在水平方向取40 m,豎直方向取36 m,縱向取22 m。MADAS/GTS中存在實體單元和構件單元兩種建模方式,為了能夠更加合理的模擬各個部分,將采用以下建模方式:支撐結構采用梁單元進行建模,樁采用樁單元進行建模,冠梁采用梁單元進行建模,土體采用實體單元進行模擬。同時,為了更加真實的模擬土與結構的相互作用,本文將采用Goodman接觸單元來模擬樁-土、冠梁-土等等的相互作用,具體數值分析模型詳見圖1。

圖1 基坑工程的數值模型

2.2 邊界條件

基坑圍巖范圍周邊取為各邊的法向位移約束,地表為自由面;圍護樁樁底為豎向約束;鋼支撐與圍檁或冠梁應為彈性約束,由于鋼支撐的恒受壓性和建模的方便,釋放了數學模型中的梁端轉動約束,在模擬時僅以鉸接代替,對稱面處的冠梁及工字鋼圍檁截面采用滑動支座來約束。

2.3 本構模型及土體參數

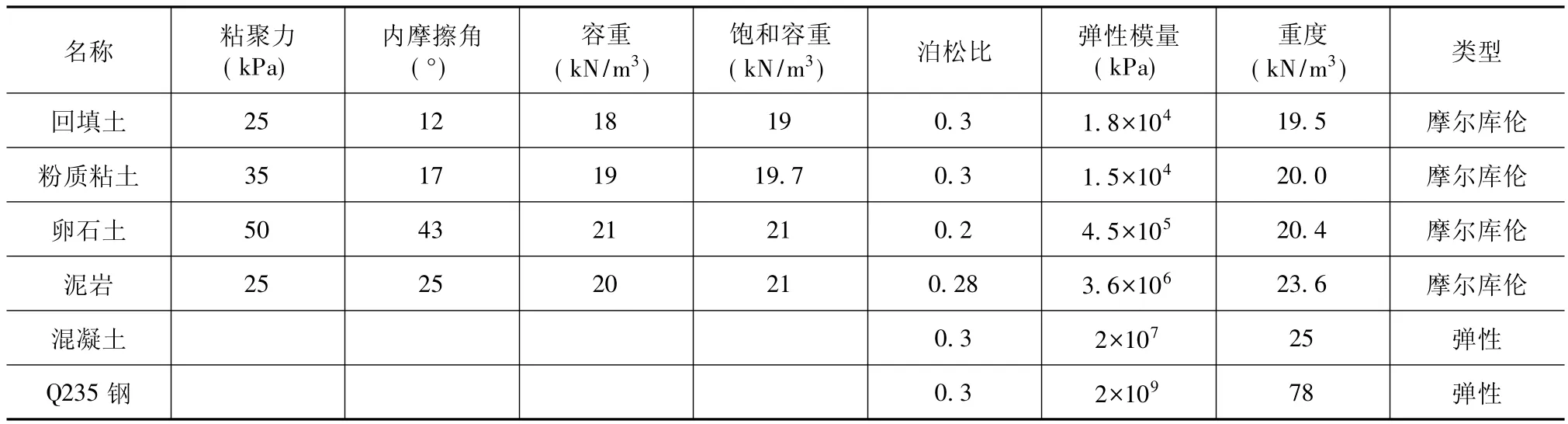

本文在進行數值分析中將采用摩爾庫倫本構模型來模擬土體,同時也采用線彈性本構模型來模擬基巖、支撐體系等,具體的物理力學參數和本構模型的選取詳見表1。

表1 土體的物理力學參數

3 數值模擬結果分析

為了研究不同樁間距情況下,樁身的變形、樁身的剪力以及樁身彎矩的分布情況,本文將分別計算了在樁徑1.5 m的情況下,樁間距為2.5 m、3 m、3.5 m、4 m及5 m五種工況,具體結果如下。

3.1 樁身變形

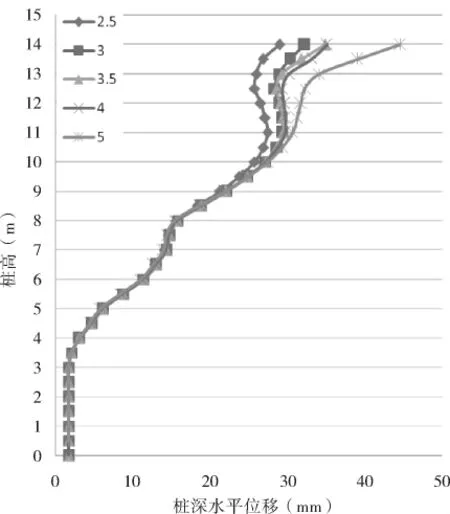

為了研究樁身自上而下的變形情況,本文將在樁身內側自上而下設置一系列的監(jiān)測點,間距為0.5 m。同時,由于基坑圍護樁主要為抗彎結構,其水平向變形為其控制性參數,而且圍護樁已底部伸入基巖4 m,其豎向變形對結構強度的影響可忽略,因此僅考慮其水平變形,具體結果見圖2和圖3。

圖2 樁身變形

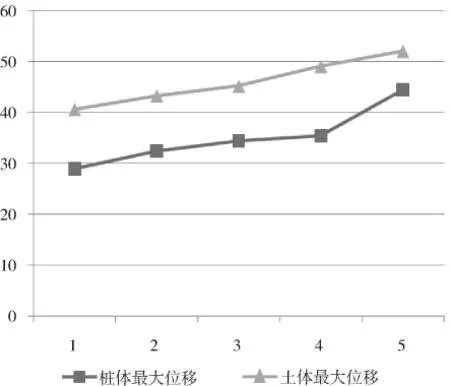

由圖2可知,樁身水平位移呈中間和頂部較大,底部較小,樁身位移主要發(fā)生在開挖面以上范圍內,最大值為發(fā)生在約開挖深度1/3處。具體如下:在樁高分別為8 m和13 m處,位移出現(xiàn)“突減”變化,其主要原因是在開挖下部土體前,施作鋼支撐,增大了支護結構的橫向剛度,約束了樁身上部的位移。在樁高為0至4 m處,由于樁己嵌入強度很大的基巖當中,圍巖對樁體變形起到了較大的約束作用。基于以上兩方面,便形成了下部和上部約束強,中間約束弱的力學結構,在樁后土壓力的作用下,產生鼓脹,中間部位產生較大的位移。同時,隨著基坑內維護樁樁間距的增大,樁體水平位移不斷增大,根據王翠英等[7]人關于合理樁間距的計算理論進行計算,得出本斷面允許最大樁間距為3.4 m。由圖2可知,在3 m至4 m樁間距范圍內,維護樁水平位移變化不大,當樁間距為5 m時,維護樁樁間距繼續(xù)增大,這是由于隨著樁間距的增大,維護樁之間的“土拱效應”減弱,土體以及維護樁的水平位移不斷增大,由圖3可知,隨著樁間距增大,土體和樁體的最大樁間距都在增大,在3 m至4 m處,土體位移最大值繼續(xù)增大,維護樁水平位移最大值變化減緩,樁間距為5 m時土體與樁體之間位移值錯動增大,土體發(fā)生破壞,因此,3~4 m為合理樁間距。

圖3 土體、樁身的最大位移

3.2 樁身的剪力和彎矩

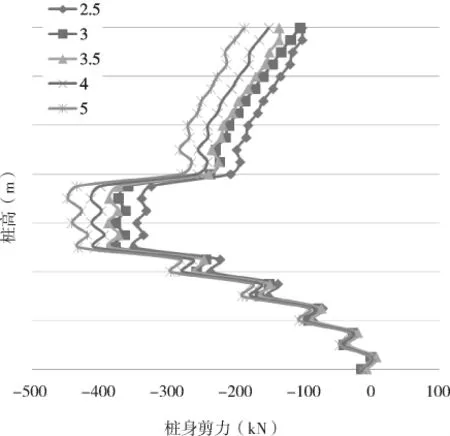

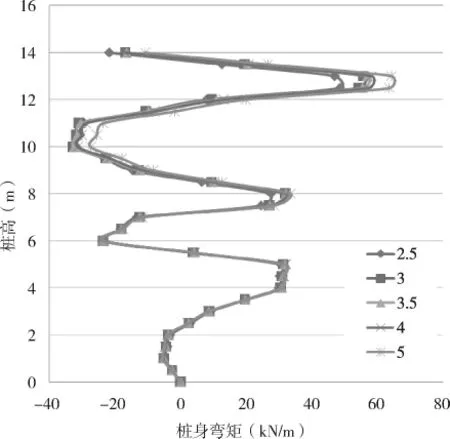

綜合分析圖4和圖5可知,無論是樁身剪力,還是樁身彎矩,其最大值均隨基坑樁間距的增大在增大,主要原因是隨著樁間距的增大,樁內外壓力差增大,樁體維護作用減弱,進而造成了樁身剪力、彎矩的增大。

圖4 樁身剪力

圖5 樁身的彎矩

4 結論

本文依據某基坑工程為背景,結合現(xiàn)場實測資料,利用大型數值分析軟件MADAS/GTS開展最優(yōu)樁間距的研究,得出以下結論:

(1)樁身水平位移呈中間和頂部較大,底部較小,樁身位移主要發(fā)生在開挖面以上范圍內,最大值為發(fā)生在約開挖深度1/3處。

(2)樁身剪力、彎矩的最大值均隨基坑樁間距的增大在增大。

(3)建議該基坑工程采用的合理樁間距為3~4 m。

[1] 趙利俠.RAGA在深基坑工程優(yōu)化設計與穩(wěn)定性評價中的應用[D].合肥:合肥工業(yè)大學,2005

[2] 鄒洪海.關于深基坑支護結構設計方案的優(yōu)選與優(yōu)化設計探討[D].濟南:中國海洋大學,2005

[3] 熊志彪.建筑基坑支護[M].中國建筑工業(yè)出版社,2008

[4] Terzhagi K.Theoretical Mechanics,John Wiley Sons,Inc.,NewYork:1943