職場排斥對反生產行為作用機制的實驗研究

劉玉新,張建衛,王成全,彭凱平

(1.對外經濟貿易大學國際商學院,北京 100029;2.北京理工大學教育研究院,北京 100081;3.北京理工大學管理與經濟學院,北京 100081;4.彭凱平,清華大學心理學系,北京 100084;5.美國伯克利加州大學心理學系,CA 94720)

職場排斥對反生產行為作用機制的實驗研究

劉玉新1,張建衛2,王成全3,彭凱平4,5

(1.對外經濟貿易大學國際商學院,北京 100029;2.北京理工大學教育研究院,北京 100081;3.北京理工大學管理與經濟學院,北京 100081;4.彭凱平,清華大學心理學系,北京 100084;5.美國伯克利加州大學心理學系,CA 94720)

從職場排斥和自我決定理論視角,運用情景模擬實驗研究方法,考察了員工反生產行為(CWB)的心理機制。結果發現,職場排斥對人際和組織CWB均具有顯著影響,被排斥者的這兩種CWB均顯著高于被接納者;職場排斥對歸屬感、自主感和勝任感具有顯著影響,被排斥者三種基本心理需要滿足水平均顯著低于被接納者;歸屬感、自主感和勝任感對職場排斥與人際CWB間關系的完全中介效應顯著,歸屬感和勝任感對職場排斥與組織CWB間關系的完全中介效應顯著。這些研究結果有助于從動機資源的積極心理學視角理解CWB,并對通過日常管理滿足員工基本心理需求,以減少CWB具有現實意義。

職場排斥;反生產行為;自我決定理論;基本心理需要;實驗研究

一、引言

近十幾年來,員工的反生產行為(Counterproductive workplace behavior,簡稱CWB)逐漸引起了組織研究者和企業界的關注。反生產行為包括從消極怠工到偷竊、貪污等一系列有害于組織或其成員的行為。員工為何會做出損害組織利益的事情,甚至和自己的雇主反目成仇?長期以來,由于對CWB產生的原因缺少科學的認識,管理者從日常經驗出發,往往將這類行為歸咎于員工個人的品行問題,認為CWB主要源于員工個人道德水準不高和自律不嚴。其實,種種跡象表明,員工做出各種危害組織利益、損公肥私、甚至損人不利己的事情,和員工在組織中心理需求的滿足受挫息息相關。當我們放眼世界,將視線從一個組織移向整個社會,一些極端事件可讓我們從中窺見CWB的潛在動因。美國頻發的校園槍擊案引起了學士界對社會排斥問題的高度關注。Leary等對1995至2001年間發生的15起校園槍擊案的縝密研究發現,13起槍擊案的主犯案發前都曾不同程度地遭受到社會排斥[1],無法融入所在的團體或社會組織。與西方社會相比,社會群體和人際關系對中國人具有非同尋常的重要性。無論是梁漱溟的“關系本位”[2]還是臺灣學者楊國樞提出的“關系取向”[3],無不揭示著人際關系在中國文化或中國人日常生活中的重要性。中國人還具有鮮明的他人取向,即在心理和行為上非常容易受到他人的影響——對他人的褒貶特別重視和敏感,特別渴望獲得他人的贊同、接納及欣賞,盡量避免他人的拒絕、尷尬和沖突[3]。上述文化特點預示著,社會排斥與我國民眾的心理需求間的沖突可能更加嚴重,因此更可能引起強烈的心理和行為反應。調查顯示,高達40.8%的被調查者在過去的一年中曾經感到被人忽略,有“隱形人”的體驗[4]。盡管“冷”暴力的研究剛剛起步,受到的關注遠不及“熱”暴力,但其造成的精神傷害和后果的嚴重性絕不亞于身體方面的“熱”暴力。

遭遇職場排斥的“圈外人”,會有哪些心理和行為反應?員工在職場中遭到的種種社會排斥,和他的CWB,是否存在某種關聯?若有關聯,其關聯的深層心理機制又是怎樣的?探明職場排斥與CWB之間的關聯及其作用的心理機制,不僅具有重要的理論意義,而且在實踐上有助于消除CWB的組織根源。

二、理論背景與假設

(一)CWB的基本內涵及其產生原因

CWB是指組織成員有意采取的、客觀上給組織及其成員的有形財產或無形資產帶來損害的顯性或隱性行為[5]。關于CWB的產生機制,影響較大的理論大致可分成兩類:一類是強調消極情緒作用的情緒類理論;另一類則是強調理性推理過程的認知類理論。Spector等人提出的“壓力源-情緒模型”(Stressor-Emotion Model)是情緒類理論的重要代表。該模型認為[6],CWB源于工作環境中的壓力源所導致的消極情緒。壓力源首先要經過主觀的認知評估,才能產生壓力,并進而導致各種消極情緒,而消極情緒則是CWB產生的直接誘因。認知類理論的典型代表當屬Martinko等的因果推理理論[7](Causal Reasoning Theory)。該理論認為,個體對環境的因果性推理(歸因)是CWB產生的決定性原因。當感知到職場的某種不平衡(如不公平)時,若將不平衡歸因于自身內在的不穩定的特征,如努力不足,個體可能不會因此做出CWB;若個體將消極結果歸于外在且穩定的原因,則可能導致外部導向的CWB(如攻擊或報復等)。

總體而言,CWB的現有理論主要從情緒和歸因等角度來闡釋反生產行為的心理形成過程,不僅綜合了外部工作環境和個體因素兩方面的作用,而且也承認二者之間存在動態交互作用。然而,現有理論并未完全探明CWB形成的本質原因,尤其是缺乏對CWB發生的深層動機的揭示。此外,上述重在強調“情緒”和“歸因”的CWB理論還在實踐價值方面具有明顯的局限性,即這些理論的實踐啟示主要在人事甄選方面,難以指導組織從日常管理的其他方面入手,建立常規的防御系統,以應對目前發生率高、隱秘性強的CWB。因此,從深層揭示CWB的發生機制,考察CWB的動機因素,從而為各級組織提供日常管理建議非常必要。

(二)職場排斥的心理與行為后果

職場排斥是由Ferris在2008年正式提出的,特指員工在職場感知到的來自于他人的排擠、忽視與孤立[8],是社會排斥在工作場所的特殊表現形式。職場排斥對員工的身體和心理健康都具有潛在的影響,它不僅使個體的歸屬需求受挫,而且導致員工對組織的貢獻降低。Wu等以我國員工為被試,考察了職場排斥與心理痛苦的關系,結果發現了二者間顯著的正向關聯[9]。研究已經證實,社會關系對個體的身心健康非常重要,健康、快樂、幸福都與親密的社會關系緊密關聯。生活孤獨者比擁有良好的社交網絡者更可能出現身體與精神方面的疾病[10]。此外,多項研究直接證明了社會排斥會引發個體的各種消極情緒。有關青少年的研究也發現,受到同伴消極評價的孩子,更可能做出反社會行為[11]。基于上述研究發現,職場排斥可能導致員工的消極情緒上升,進而可能引發反生產行為。關于職場排斥與CWB的關系,我們特提出:

假設1a:職場排斥水平的高低會帶來人際CWB的顯著差異,被排斥者與被接納者的人際CWB存在顯著差異;假設1b:職場排斥水平的高低會帶來組織CWB的顯著差異,被排斥者與被接納者的組織CWB存在顯著差異。

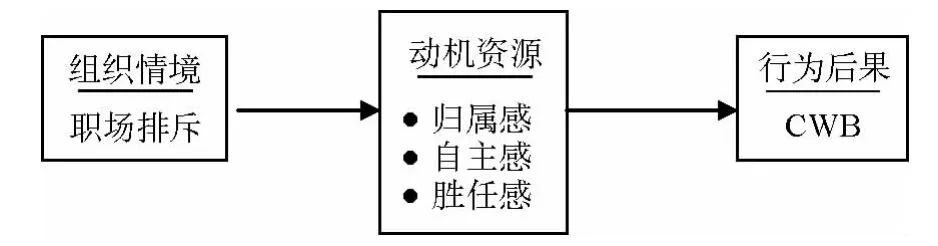

(三)自我決定理論與“職場排斥→動機資源”模型

自我決定理論(Self-Determination Theory,SDT)是由美國心理學家Deci等人提出的關于人類人格發展與動機過程的理論[12]。SDT揭示了人類的基本需要和動機之間的關系。SDT提出人類固有三種最基本的心理需求,即勝任、自主和歸屬需求,它們的滿足水平越高,其行為的自主動機就越強。SDT還指出,心理需要的較高滿足水平對個體的積極發展具有正向預測作用,而較低的滿足狀況則對個體發展具有負向預測作用[13]。SDT“基本需要滿足促使個體尋求積極發展”等思想已經得到了大量驗證。然而,基本心理需要與消極行為關系的研究卻難以見到。本研究擬從SDT的視角來考察CWB的內部動力機制,整合了前述各類理論,提出了CWB的“職場排斥→動機資源”模型(圖1)。依據該模型,追求歸屬感、勝任感和自主感是推動和導致CWB的個體內部資源,因其具有動機作用,故稱其為內部動機資源,簡稱“動機資源”。職場排斥導致了動機資源的下降,而尋求獲取這些動機資源(即追求3種基本需要的滿足),是導致CWB產生的內部動力機制。

圖1 CWB的“職場排斥→動機資源”模型

其一,職場排斥導致了內部動機資源的下降。毋庸贅述,職場排斥本身就意味著被排斥者的歸屬需求未能得到滿足,而社會排斥的有關理論和研究,則為職場排斥降低人的勝任感和自主感提供了直接或間接的支持。根據William的社會排斥模型[14],社會排斥直接威脅到了人的四種最基本的心理需要:歸屬需要(need to belonging)、自尊需要(need for self-esteem)、控制需要(need for control)和有意義存在的需要(need for a meaningful existence)。研究發現,人們能夠快速識別社會排斥的信息,一旦遭到排斥,人們的自尊就會下降[15],我們由此推論,遭受職場排斥者不僅勝任感可能下降,而且對周遭環境的控制感也將下降,對職場環境的自主感必然也會隨之下降。本研究由此提出:

假設2a:職場排斥水平的高低會帶來歸屬感的顯著差異,員工在職場中越是感到被排斥,其歸屬感也越低;假設2b:職場排斥水平的高低會帶來自主感的顯著差異,員工在職場中越是感到被排斥,其自主感也越低;假設2c:職場排斥水平的高低會帶來勝任感的顯著差異,員工在職場中越是感到被排斥,其勝任感也越低。

其二,個體的內部動機資源與其CWB顯著關聯。SDT認為,“心理需要”的滿足是推動個體追求有益發展目標的動力,是重要的動機資源。個體“向惡”的原因主要在于,其“歸屬”“自主”和“勝任”等基本心理需要沒有得到滿足。許多心理病理學研究發現,一些心理疾病的深層原因在于個體的勝任和自主需求的滿足受阻,他們在為控制感、自主感、勝任感和效能感而掙扎著[16]。不難理解,在工作場所,當自主、勝任和歸屬等需要未能得到正常滿足時,個體完全可能通過某些消極有害的方式追求上述需要的滿足。當上述基本心理需求長期無法得到滿足時,一些人可能退而求其次,通過一些反生產甚至是反社會的方式,僅僅為了追求周圍人和環境對自己的“關注”。借用2005年美國俄克拉荷馬州殺人案中兇手的話來說,“我需要殺多少人才會有人注意到我呢?”[17]。Twenge等人的研究也發現,被排斥者不僅助人的傾向降低[18],而且對他人的攻擊性也更強——對排斥他的人和那些完全無辜的人都如此。綜上所述,本研究提出:

假設3a:員工的歸屬感對其職場排斥感與人際CWB的關系起中介作用;假設3b:員工的歸屬感對其職場排斥感與組織CWB的關系起中介作用;假設4a:員工的自主感對其職場排斥感與人際CWB的關系起中介作用;假設4b:員工的自主感對其職場排斥感與組織CWB的關系起中介作用;假設5a:員工的勝任感對其職場排斥感與人際CWB的關系起中介作用;假設5b:員工的勝任感對其職場排斥感與組織CWB的關系起中介作用。

至此,本研究提出了一個中介過程模型(圖1),試圖從職場排斥的角度揭示CWB的產生機制。為驗證這一模型,我們將采用情景模擬研究的方法進行考察。

三、研究方法

(一)預實驗

開展預實驗的目的在于為下一階段正式的情景模擬實驗奠定基礎:開發實驗材料、驗證實驗材料的效度。要實現上述目的,需要兩輪被試,收集兩類不同的研究數據和資料。

1.樣本

來自中國北方某省電網公司參加企業管理內訓的兩批學員,事先征得了內訓公司人力資源管理部門的支持。第一批73人,第二批80人。第一批學員參與收集和修訂職場排斥情境故事;第二批學員則用于對所收集情境故事的效度檢驗。第一批學員中,員工占 33.5%,基層管理者占27.6%,中層管理者占38.9%;男性占68%,女性占32%。第二批學員中,員工占26.4%,基層管理者占37.6%,中層管理者占36%;男性占71%,女性占29%。

2.程序

第一步,在培訓課程規劃中,專門安排出40分鐘開展調研。對第一批學員,隨機分成相等的兩組,請一組學員“仔細回想一下,在過去的一兩年中,您和所在部門的同事們特別愉快的相處經歷,您感覺到和他們關系非常融洽,大家感覺都很舒心,請您把事情發生的基本背景以及詳細經過寫下來,越詳細越好”;同時,請另一組學員“仔細回想一下,在過去的一兩年中,在您單位發生的,您感覺到和某個同事或領導格格不入:他們有些事情故意瞞著您、或者故意忽視您、冷落您,您感到自己不被他們接納,像一個多余的局外人。請您把事情發生的基本背景以及詳細經過寫下來,越詳細越好”。第二步,基于從第一批學員收集到的“職場接納”與“職場排斥”的故事情境,經過事件情節加工整合、文字潤色、專業人士研討等過程,最終編纂出了兩個典型職場情境,分別代表“職場接納”與“職場排斥”。第三步,對第二批學員實施調研。現場也隨機分成兩個小組,分別下發上一步獲得的“職場排斥”和“職場接納”材料,要求被試針對編纂出的兩個情境故事,進入角色,體驗當事人的感受,然后再以故事中角色的身份,填寫問卷(詳見下文的“測量工具”部分)。

3.結果

第一輪調查,剔除案例描寫過于簡潔,內容不夠豐滿,或者幾乎空白的答卷,共獲取“職場接納”有效案例故事23個,有效率63.9%;獲取“職場排斥”有效案例故事31個,有效率83.8%。第二輪,“排斥組”和“接納組”在職場排斥感上的“平均分+標準差”分別是“4.12+0.84”和“1.94+0.90”;t檢驗結果,兩組的差異非常顯著(t=14.92,p<.0001),證明兩個情境故事能夠成功地誘發出被試不同程度的排斥體驗,實驗材料是科學有效的,能夠用于正式的情境模擬研究。

(二)情境模擬研究

1.被試

被試全部來自華東地區某大型油田,本研究的一位作者當時作為項目負責人,在該油田開展橫向課題研究。被試源于該油田下屬的4個采油分公司,以分公司為單位,數據采集分四次完成。剔除部分無效問卷,最終有效被試262名,排斥組與接納組各131名,平均年齡31.7歲。其中,男性87%,女性13%。職位方面,一線員工81.6%,基層管理者15.7%,中層管理者2.7%。學歷方面,高中或以下占25.5%;大專學歷25.9%;本科及以上學歷占48.6%。

2.研究程序

先后在4個分公司獨立開展研究。每次均遵循下列程序:(1)建立關系與預熱。(2)實驗操縱:現場隨機將被試分為對等的兩組,分開就座,分別下發預實驗中得到的“職場排斥”和“職場接納”的實驗材料。引導被試閱讀情境故事,以操縱自變量。被試被告知“請認真閱讀下面的故事,完全將自己當作故事的主人公”。(3)數據收集階段:閱讀完情境故事后,引導被試作答,以收集研究變量的數據。(4)實驗結束,向被試致謝。

3.實驗材料

“職場排斥”與“職場接納”的情境故事均包括三大部分。第一部分,人物和背景介紹,兩類故事完全相同:我是一家汽車制造公司的設計工程師。我有兩名很好的合作伙伴——李華和劉悅,我們自稱“霹靂團隊”。我們的許多設計方案,頻頻得到業內的高度認可,讓我們倍感自豪。最近,我們公司被選中為一新款運動型汽車設計內部構造。公司對這款汽車的研發投入已經超過了數百萬,十分期待我們團隊設計的駕駛座艙能夠在市場競爭中獨占鰲頭。第二部分,故事高潮。“職場排斥”的故事情境大致是:我漸漸覺察到我和李華、劉悅的關系有些變化,李華和劉悅早晨總是相伴走進辦公室,兩人談天說地、笑聲不斷,但當我走近時,他們要么是壓低嗓門、嘀嘀咕咕,要么是繼續大聲聊天,連看都不看我一眼,好像我并不存在似的;類似的情況也逐漸在工作中出現了:我們3人一起進行設計時,他們似乎也有意無意地冷落我。“職場接納”的故事情境大致是:在為新款運動型汽車設計駕駛座艙的過程中,我們一起加班加點,頭腦風暴,努力解決問題。在公司的年度郊游等活動中,我們不知不覺地聊到了深夜,最后大家依依不舍地互道晚安。第三部分,故事結局。“職場排斥”的情境大致是:這種關系不僅影響我的工作心情,還阻礙了我的工作進度。由于信息傳遞不及時,導致我的設計工作出現了明顯失誤,不僅讓我們團隊工作陷入停滯,而且也給公司造成了嚴重損失。“職場接納”的結局大致是:我們三人相處和諧,大家不僅在工作中愉快合作,而且生活上也能夠彼此關心,建立了朋友情誼。我一直覺得,我們彼此既是同事更是好朋友。

4.測量工具

(1)職場排斥,采用Ferris等開發的10題項量表來測量職場排斥[8],題目均采用“1”至“5”的李克特五點計分,分數越低,代表排斥感越弱。該量表在本研究中的 Cronbach α信度系數為0.88。(2)動機資源,是指個體在工作場所的自主、勝任和歸屬三種基本心理需要的滿足程度,采用Ilardi等編制的“工作中基本心理需要量表”[19]。整個問卷21道題,五點計分,分數越高,代表動機資源也越豐富。結合本研究的情況,我們調整了個別條目的措辭,如“同事(如李華、劉悅等)告訴我:說我很擅長自己的工作”。上述三種動機資源在本研究中的Cronbach α信度系數分別為0.90,0.84和0.89。本研究中,三因素模型結構擬合程度良好(X2/df=3. 91;GFI=0. 975;NNFI=0. 984;CFI=0. 983;RMSEA=0.067)。(3)反生產行為,主要采用 Bennett和 Robinson開發的問卷[20],原始問卷共19道題,包括“人際CWB”和“組織CWB”兩個維度。我們對該測量工具進行了小的修訂:在保持問卷原始結構的前提下,補充了Rotundo[21]等以中國本土雇員為樣本的研究結果,最終的CWB問卷,仍保持兩個原有維度:人際CWB和組織CWB,每個維度各14題,整個問卷28道題。量表采用李克特五點計分,分數越高,代表CWB越多。為驗證修訂后的問卷效度,我們進行了兩因素模型的驗證性因素分析,結果發現,擬合程度良好(X2/df=3. 47;GFI=0. 986;NNFI=0. 985;CFI=0. 979;RMSEA=0.059)。此結果表明,本研究“反生產行為”的測量有效。

四、結果

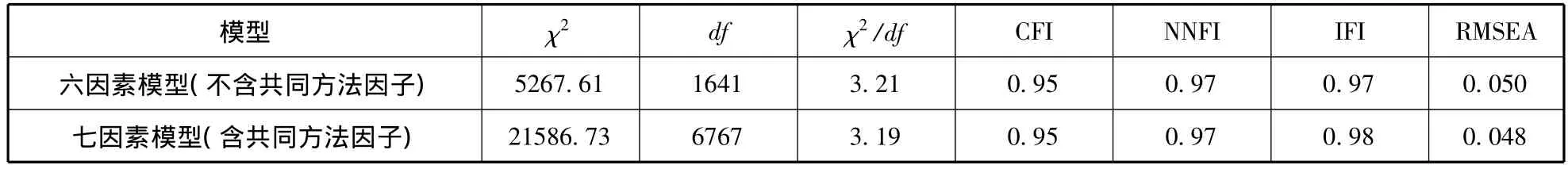

(一)共同方法偏差的檢驗

共同方法偏差是一種可能對研究結果產生混淆的系統誤差。本研究擬采用統計控制法來檢驗和控制該偏差。按照侯杰泰等提出的卡方原則[22],本研究對共同方法偏差的檢驗表明,含有共同方法因子的結構方程模型擬合數據的程度并未獲得大的改善(表1)。因此,以本研究數據得出的變量間關系是可信的。

(二)職場排斥組與接納組的心理與行為的對比分析

在驗證研究假設之前,首先要對自變量實驗操縱的有效性進行檢驗。“排斥組”和“接納組”在職場排斥感上的“平均分+標準差”分別是4.24+0.91和2.93+0. 73;獨立樣本t檢驗結果表明,t=9. 14;p<0.001,被試體驗到的職場排斥感與所接受的實驗處理的方向一致,實驗對于自變量的操作結果與預期相符,達到了實驗控制的目的。

本研究對職場排斥組與接納組的CWB進行了對比分析。“排斥組”和“接納組”在人際CWB上的“平均分 +標準差”分別是1.85+0.61和1.50+0. 49;兩組在組織CWB上的結果則分別是1.88+0.75和1.59+0.50。獨立樣本t檢驗表明,兩組不僅在人際CWB上差異非常顯著(t=3.89,p<0.001),而且在組織CWB上也存在顯著的差異(t=2.60,p<0.01),上述結果支持了假設1a和假設1b。

本研究還對兩個組基本心理需求滿足狀況進行了對比分析。“排斥”和“接納”組在歸屬感上的“平均分+標準差”分別是2.67+0.59和3.90+0. 65;兩組在自主感上的結果分別是2.64+0.51和3.27+0. 58;兩組在勝任感上的結果則分別是3.12+0.55和3.69+0.60。獨立樣本 t檢驗表明,兩組不僅在歸屬感(t=12.97***,p<0.001)和自主感上差異非常顯著(t=7.60***,p<0.001),而且在勝任感上也存在非常顯著的差異(t=6.48***,p<0.001),上述結果支持了假設 2a、假設2b和假設2c。

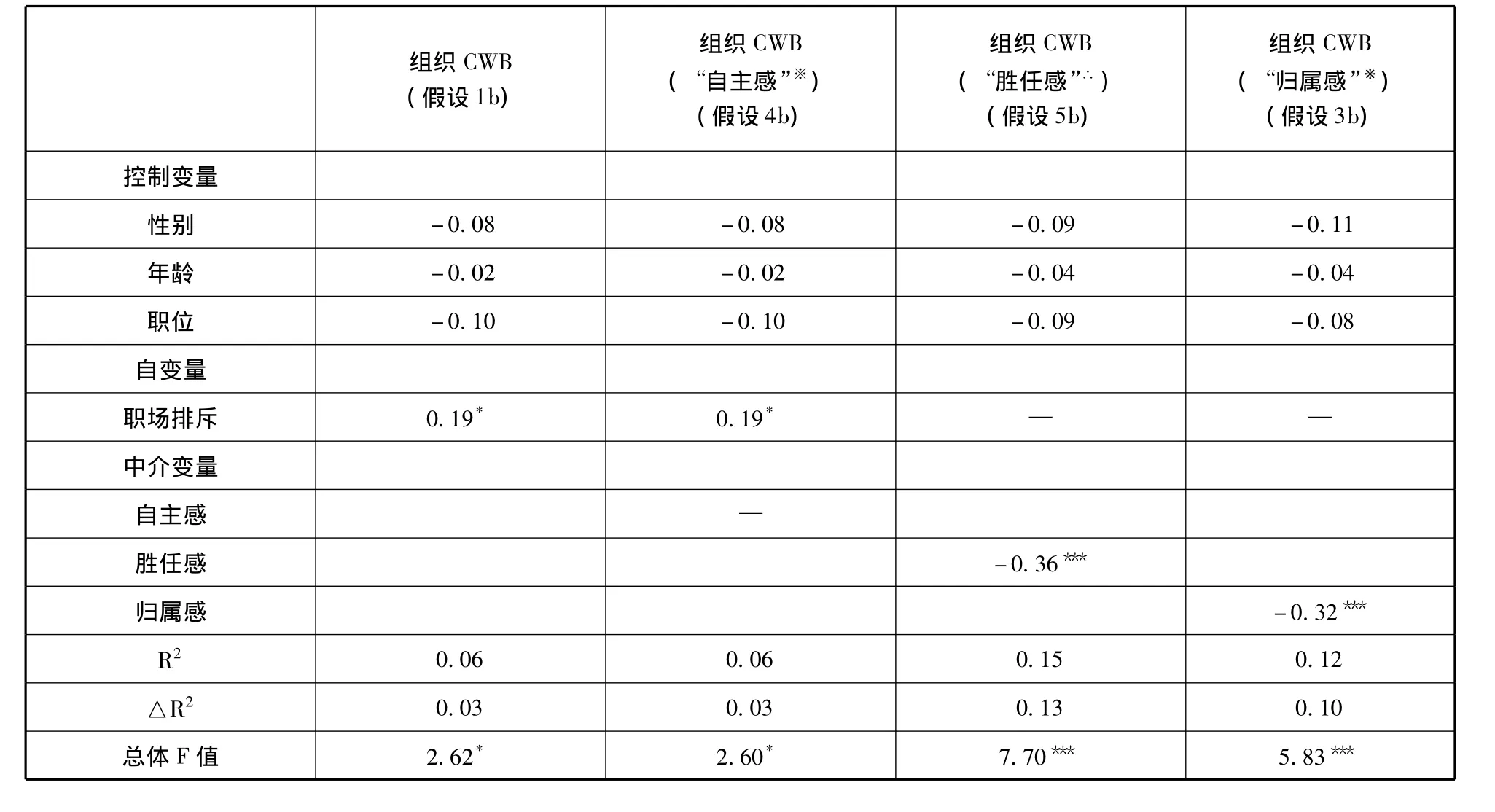

(三)三種心理需要中介效應的檢驗

我們采用Baron和Kenny[23]檢驗中介變量的三步驟來檢驗“動機資源”的中介過程模型。本模型的因變量有兩組:人際CWB和組織CWB,所有結果均請參見表2。我們先來看人際CWB作為因變量的檢驗情況。第一步,檢驗職場排斥與人際CWB之間的關系;第二步,職場排斥對三種動機資源的影響;第三步,控制三種動機資源對人際CWB的影響之后,再和第一步對比,檢驗職場排斥效應是否有變化。如表2所示,職場排斥對人際CWB的正向預測效應非常顯著(β=0.28,p<0.001),進一步支持了假設1a。職場排斥也非常顯著地負向預測了自主感(β= -0.60,p<0.001)、勝任感(β= -0.51,p<0.001)和歸屬感(β= -0.70,p<0.001),進一步支持了假設2a、假設2b和假設2c。然后,將職場排斥和三種動機資源中的一種同時放入回歸模型中,檢驗它們對人際CWB的效應。結果顯示,職場排斥在三組回歸模型中的預測效應均不再顯著,均未能進入回歸方程,而自主感(β= -0.36,p<0.001)、勝任感(β= -0.45,p<0.001)和歸屬感(β= -0.45,p<0.001)的預測效應卻非常顯著。因此,三種動機資源對人際CWB的中介模型獲得證實,該結果支持了假設3a、假設4a和假設5a。

表1 共同方法偏差檢驗結果(N=262)

表2 “動機資源”中介過程模型的層級回歸分析結果

表2 “動機資源”中介過程模型的層級回歸分析結果(續表)

再來檢驗組織CWB作為因變量的中介模型。遵循同樣的中介檢驗三步曲,第二步和人際CWB作為因變量時完全相同,此處不再贅述,具體結果請參見表2(續表)。第一步,結果顯示,職場排斥對組織CWB的正向預測效應顯著(β=0.19,p<0.05),進一步支持了假設1b。第三步,控制三種動機資源對組織CWB的影響之后,檢驗職場排斥效應是否有變化。結果顯示,當職場排斥與自主感共同預測時,職場排斥的效應未變,但自主感未能進入回歸方程,證明了自主感的中介效應不顯著,否定了假設4b;職場排斥與勝任感或歸屬感共同預測時,職場排斥的預測效應均不再顯著,均未能進入回歸方程,而勝任感(β=-0.36,p<0.001)和歸屬感(β= -0.32,p<0.001)的預測效應卻非常顯著。因此,勝任感和歸屬感對組織CWB的中介模型獲得證實,該結果支持了假設3b和假設5b。

五、討論

(一)反生產行為的心理機制分析

本研究考察了員工CWB產生的心理動力機制。結果表明,職場排斥首先影響歸屬感、自主感和勝任感,進而以這3種基本心理需求為中介,作用于人際CWB;同時,職場排斥還以歸屬感和勝任感為中介,顯著影響著組織CWB。

其一,本研究發現,職場排斥導致了歸屬感、自主感和勝任感的顯著降低。這一發現與社會排斥的大量研究一脈相承。社會排斥擁有非常強大的力量,僅僅短暫地處于被排斥的狀態就會使人情緒惡化,還會導致歸屬感、控制感、自尊感和存在意義感的下降,而長期的社會排斥則可能導致自殺和抑郁,甚至是槍擊無辜[24]。研究者認為,人們對社會排斥的高度敏感性源于其進化的意義,錯誤地“漏報”社會排斥,后果很嚴重[25]。社會排斥觸動了人類內心最深處的某種非理性的、最原始的本能痛感,它對人類早期的生存和適應或許舉足輕重[26]。

其二,SDT揭示了基本心理需要與CWB的內在關聯。SDT基于其辯證的哲學前提,認為人先天的整合本性與后天促進或阻礙其本性施展的社會環境之間,存在交互作用。能夠滿足勝任、自主和歸屬需求的社會環境,就能促進個體的成長與整合傾向,個體就更加積極健康;相反,則可能滋長人性中黑暗的一面,從而帶來消極的心理與行為。本研究印證了SDT的理論思想。SDT認為,環境所產生的支持性或阻礙性的影響不容忽視。基本心理需要的滿足受挫會使個體做出某些補償性的行為或尋求替代性滿足,這將導致個體付出沉重的心理代價,并且是各種病理心理的根源所在。個體的防御反應雖能暫時降低不良環境帶來的威脅和痛苦,但這些反應往往不夠恰當,其結果,導致他們的基本心理需要越來越難以獲得滿足。本研究所驗證的中介模型,以職場為背景,詮釋了SDT的上述思想:遭受職場排斥者,因其心理需求未能滿足,轉而實施反生產行為,或許CWB緩解了當事人被排斥的短暫痛苦,但可能使得他們在組織中越來越不受歡迎,越來越感受不到自主和勝任。

其三,CWB可能與個體追求基本心理需求的滿足緊密關聯。由于CWB是一種自愿自發、完全自主的角色外行為,沒有受到任何人的強迫,它由此能幫助個體重獲自主感和掌控感,讓實施者感受到自己行動的力量和能力。反生產行為背后的邏輯是,如果社會排斥阻礙了個體的心理需求,強有力的應對則能助其重獲掌控感和效能感。社會排斥發展到一定程度時,被排斥者無法從他人那里獲得任何回應,他感到自己的存在被漠視了。隨著這種感覺的日益強烈,被排斥者很可能不再期待被他人接納或喜愛,而僅僅渴望證明自己的存在,無論是積極或是消極的,只要證明自我的存在即可。因此,當他們感到自己沒有話語權或是無法獲得他人的注意時,就可能采取反生產行為的方式。換言之,人們重獲力量感、自主感和能力感的需求如此強烈,以至于個體可能不顧后果地采取某些反生產行為。

(二)理論貢獻

其一,本研究提出并驗證了CWB的“職場排斥→動機資源”模型,對揭示CWB產生的動力機制無疑具有重要的理論價值。如前所述,“壓力源-情緒模型”雖有助于科學地揭示CWB的產生機制,矯正人們將CWB等同于品行不良的偏頗認識,但如模型提出者所言,該模型難以解釋理智型、非沖動的常態化CWB,它也不期許能包羅萬象地解釋所有的CWB。本研究模型提出,職場排斥以“歸屬感”、“自主感”與“勝任感”等動機資源為中介,影響CWB。非沖動的常態化CWB可能產生于員工在組織中的動機資源匱乏,實施者的控制、自主和勝任需要沒有得到滿足,CWB使其以消極方式獲得掌控感、勝任感和自主感,滿足了當事人的基本心理需要。因此,本研究模型是對“壓力源-情緒模型”的重要拓展和補充。

其二,從SDT視角考察CWB的心理機制,有助于推動CWB研究范式從“消極”轉為“積極”、從“被動”與“防御”轉為“主動”和“預防”。“壓力源-情緒模型”[6]代表了CWB理論的當前主流——將消極情緒視為CWB產生的根本心理動因。此類模型重在考察消極情緒、焦慮特質、消極易感性等的作用,強調對員工消極情緒進行管理和疏導,防范由此引發的CWB。本研究則從SDT視角考察CWB的心理機制,將反生產行為的根源追溯到職場排斥和組織環境。SDT關注人的積極品質和成長潛力,是當今積極心理學運動的重要力量之一。大量研究發現:滿足自主、勝任和歸屬三種需求,即可增加積極行為,提升個體幸福[27]。在傳統心理學看來,心理需要存在類型與強度的差別,是一種個體差異[28],因此強調有效激勵員工的前提就是把握這種差異。而SDT卻將歸屬、勝任和自主三種基本心理需要視為普適的、通用的,對每一個體都非常重要。SDT視角的行為研究所關注的不是個體的需要差異,而是個體所處外部環境對個體需求滿足程度的差異及其后果。因此,在SDT看來,不同的個體心理與行為后果均可從其外部環境中追根溯源,換言之,個體心理與行為的整合與健康水平是其外部社會環境的函數。本研究從SDT視角發現,員工CWB的原因在于職場工作環境未能滿足其歸屬、勝任和自主需求。這一發現對敦促企業管理者從自身著眼,反省員工CWB的組織根源,無疑提供了理論依據。

其三,本研究是自我決定理論在組織領域和消極行為方面的重要拓展。無論是SDT的理論體系本身,還是對該理論的大量實證研究,核心焦點均為正面論述,對基本需要未滿足的狀態及其后果論述較少。SDT的上述有關實證研究不僅較為罕見,而且局限于情緒和心理健康方面。自該理論誕生以來,基于SDT的大量實證研究主要涵蓋兒童青少年教育、心理咨詢和運動心理等領域,在組織管理方面的研究時間短、數量少。SDT在組織領域的應用體現在組織環境與領導者的自主支持、管理風格等對員工內部動機、工作績效等的影響等方面,尚未見到SDT視角的消極組織行為研究。因此,本文是對SDT在消極組織行為領域研究的有益嘗試與推動。

(三)現實啟示

反生產行為具有隱蔽性、累積性和危害性。對于如何幫助組織防微杜漸,減少內耗,降低隱形損失,本研究有如下幾點啟示。

其一,本研究有助于建立CWB的日常防范機制,將CWB的管理和防范常規化、日常化。SDT清晰而有力地闡述了外部社會環境對個體行為產生影響的因果路徑,即通過滿足或阻礙三種基本心理需要作用于人的行為,該路徑為個體行為的管理指明了方向。由于本研究模型證實了基本心理需要與CWB的內在關聯,前人基于SDT的大量研究成果均可為CWB管理提供重要科學依據。招聘中,可將個體的自主定向水平納入甄選體系,從人才入口處提升員工的自主感和勝任感。日常管理中,管理者要加強對自身溝通風格的自我監控,多用非控制性的方法提供信息,為下屬多提供選擇的機會,鼓勵下屬自我啟發、自我調節。對于從事復雜的創造性勞動的員工而言,尤其需要采取自主支持式領導方式,以保護其內在動機。要努力降低工作環境的控制性水平,慎用最后期限、懲罰的威脅、監視等容易降低歸屬、自主和勝任感的管理方式。總之,組織可通過改善人力資源和組織行為管理策略,建立滋養性的職場環境,掌控CWB發生的深層動機資源,以建立有效的常規化保護屏障。

其二,組織應采取措施減少職場排斥,降低其危害。社會排斥是人類生活中無法杜絕的現象,而職場由于交匯聚集各種利益,職場排斥更是在所難免。本研究首次科學揭示了職場排斥這種“冷”暴力對組織的危害,將員工內心深處這一無以言表的“痛苦”,提升到了組織的高度予以關注。社會排斥危害很大,甚至被稱為“社會死亡”。本研究則進一步發現:職場排斥不僅傷害被排斥者,而且嚴重危害組織利益。職場排斥的高發和普遍,并不意味著組織就只能袖手旁觀,推卸管理職責。一方面,應建立有效的防范和監督機制,要為遭到打壓、排斥和不公平對待者建立安全、暢通的申訴渠道。另一方面,要營造健康、開放的組織文化,堅決反對“小圈子”和拉幫結派。要特別關注那些可能被冷落被排斥的員工,杜絕因為嚴重排斥而帶來不可挽回的消極后果。此外,可通過員工幫助計劃、各種心理培訓和咨詢等,幫助被排斥員工減輕心理傷害,保持積極心態。

其三,管理者應矯正將CWB等同于品行問題的偏見,科學認識CWB產生的心理機制,深刻領悟組織環境與CWB的關聯。管理者應從職場排斥和深層心理需要(歸屬感、勝任感和自主感)角度重新認識CWB,反思自身的管理哲學,切實肩負起自身在防范員工CWB中的職責與使命。通過降低外在控制和命令,改善管理行為,優化組織流程等方式,提高對員工的自主支持,滿足員工心理需求,從而達到減少CWB的目的。

六、結論

簡言之,本研究有如下3個發現:(1)職場排斥對人際CWB和組織CWB均具有顯著影響,被排斥者的人際CWB和組織CWB均顯著高于被接納者。(2)職場排斥對3種基本心理需要具有顯著影響,被排斥者的歸屬感、自主感和勝任感均顯著低于被接納者。(3)歸屬感、自主感和勝任感對職場排斥與人際CWB間關系的完全中介效應顯著;歸屬感和勝任感對職場排斥與組織CWB間關系的完全中介效應顯著。

[1]Leary M R,Kowalski R M,Smith L,et al.Teasing,Rejection,and Violence:Case Studies of the School Shootings[J].Aggressive Behavior,2003,29:202-214.

[2]梁漱溟.中國文化要義[M].臺北:正中書局,1963.

[3]楊國樞.華人社會取向的理論分析[C]//楊國樞,黃光國,楊中芳.華人本土心理學(上冊).重慶:重慶出版社.2008:171-209.

[4]智 聯招聘調查[EB/OL].[2010-01-05]http://article.zhaopin.com/pub/view/150871-25625.html.

[5]張建衛,劉玉新.企業反生產行為:概念與結構解析[J]. 心理科學進展,2009,17(5):1059-1066.

[6]Spector P E,Fox S.The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior[C]//In Fox S,Spector P E.Counterproductive Work Behavior:Investigations of Actors and Targets.Washington,DC:American Psychological Association,2005:151-174.

[7]Martinko M J,Gundlach M J,Douglas S C.Toward an Integrative Theory of Counterproductive Workplace Behavior:A Causal Reasoning Perspective[J].International Journal of Selection and Assessment,2002,10:36-50.

[8]Ferris D L,Brown D J,Berry J,Lian H.The Development and Validation of the Workplace Ostracism Scale[J].Journal of Applied Psychology,2008,93(6):1348-1366.

[9]Wu L-Z,Yim F H-k,Kwan H K,Xiaomeng Zhang.Coping with Workplace Ostracism:The Roles of Ingratiation and Political Skill in Employee Psychological Distress[J].Journal of Management Studies,2012,49(1):178-199.

[10]Cacioppo J T,Hawkley L C,Bernston G G.The Anatomy of Loneliness[J].Current Directions in Psychological Science,2003,12(3):71-74.

[11]Reijntjes A,Thomaes S,Bushman B J,et al.The Outcast-lash-out Effect in Youth[J].Psychological Science,2010,21(10):1394-1398.

[12]Deci E L,Ryan R M.Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior[M].New York:Plenum,1985:55-136.

[13]Gagne M,Deci E L.Self-determination Theory and Work Motivation[J].Journal of Organizational Behavior,2005,26(4):331-362.

[14]Williams K D.Ostracism[J].Annual Review of Psychology,2007,58:425-452.

[15]Tesser A.Toward a Self-evaluation Maintenance Model of Social Behavior[C]//L Berkowitz.Advances in Experimental Social Psychology[C].San Diego,CA:Academic Press,1988,21:181-227.

[16]Williams G C,Rodin G C,Ryan R M,et al.Autonomous Regulation and Long-term Medication Adherence in Adult Outpatients[J].Health Psychology,1998,17:269-276.

[17]Chu J.Was the Killer Next Door?[J/OL].[2005-03-06]http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1034672-3,00.html

[18]Twenge J M,Baumeister R F,DeWall C N,et al.Social Exclusion Decreases Prosocial Behavior[J].Journal of Personality and Social Psychology,2007,92:56-66.

[19]Ilardi B C,Leone D,Kasser T,et al.Employee and Supervisor Ratings of Motivation:Main Effects and Discrepancies Associated with Job Satisfaction and Adjustment in a Factory Setting[J].Journal of Applied Social Psychology,1993,23:1789-1805.

[20]Bennett R J,Robinson S L.Development of a Measure of Workplace Deviance[J].Journal of Applied Psychology,2000,85:349-360.

[21]Rotundo,Xie J L.Understanding the Domain of Counterproductive Work Behavior in China[J].International Journal of Human Resource Management,2008,19(5):856-877.

[22]侯杰泰,溫忠麟,等.結構方程模型及其應用[M].北京:教育科學出版社,2004.

[23]Baron R M,Kenny D A.The Moderator Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[24]Leary M,Kowalski R M,Smith L,et al.Teasing,Rejection,and Violence:Case Studies of the School Shootings[J].Aggressive Behavior,2003,29:202-214.

[25]Gruter M,Masters R D.Ostracism As a Social and Biological Phenomenon:An introduction[J].Ethology and Sociobiology,1986,7:149-158.

[26]Panksepp J.Feeling the Pain of Social Loss[J].Science,2003,302:237-239.

[27]Deci E L,Vansteenkiste M.Self-determination Theory and Basic Need Satisfaction:Understanding Human Development in Positive Psychology[J].Ricerche di Psichologia,2004,27:17-34.

[28]McClelland D C,Burnham D H.Power Is the Great Motivator[J].Harvard Business Review,1976,54:100-110

An Experimental Study on the Psychological Mechanism of Workplace Ostracism's Effects on Counterproductive Work Behavior

LIU Yu-xin1,ZHANG Jian-wei2,WANG Cheng-quan3,PENG Kai-ping4,5

(1.Business School,University of International Business and Economics,Beijing100029,China;2.Graduate School of Education,Beijing Institute of Technology,Beijing100081,China;3.School of Management and Economics,Beijing Institute of Technology,Beijing100081,China;4.Psychology Department,Tsinghua University,Beijing100084,China;5.University of California at Berkeley,Berkeley,CA94720,USA.)

Building on self-determination theory(SDT)and incorporating the recent work of workplace ostracism,this research examined the psychological mechanism of counterproductive work behavior(CWB)using an experimental design based on scenarios.Results suggest that workplace ostracism had significant effects on both interpersonal and organizational CWBs,with exclusion group having significantly higher CWBs than inclusion group;workplace ostracism had significant effects on the satisfaction of the basic psychological needs for autonomy,competence and relatedness,with exclusion group having significantly lower satisfaction levels than inclusion group on these three needs;the satisfaction of the needs for autonomy,competence and relatedness had significant mediating effects between ostracism and interpersonal CWBs,while the satisfaction of the needs for competence and relatedness had significant mediating effects between ostracism and organizational CWBs.These results contribute to the understanding of CWB from the positive psychology per-spective of motivational resources and had important practical implications.

workplace ostracism;counterproductive work behavior;Self-Determination Theory(SDT);basic psychological needs;experimental study

F270

A

1002-9753(2013)10-0157-11

2013-02-16

2013-07-20

國家自然科學基金面上項目( 71271055;71072150);教育部新世紀優秀人才支持計劃(NCET-12-0052)

劉玉新(1969-),女,新疆石河子市人,對外經濟貿易大學國際商學院副教授,研究方向:組織行為管理。

(本文責編:海 洋)