某國企單位職工慢性病及危險因素調查

劉鳳靜 薛金鳳 羅 珊 趙素煥

中國航天科工集團七三一醫院,北京 100074

該國企職工承擔著國家多種重點攻關課題,該國企職工的健康關系到國家的發展。本研究通過調查問卷,分析該國企職工慢性生活方式疾病及危險因素狀況,為制定和實施有針對性的健康教育和健康促進策略提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

國企某單位所有在職職工710人;男454人,女256人;平均年齡(34.35±23.42)歲。

1.2 研究方法

1.2.1 慢性生活方式疾病及其危險因素 采用自行設計的《國企職工健康情況調查表》進行調查。問卷內容主要包括:一般情況(性別、年齡、職業等) ;健康狀況(曾患病情況);危險因素情況(膳食、運動情況及生活方式疾病家族史等)。

1.2.2 統計方法 利用SPSS 13.0建立數據庫,計量資料用(±s)表示,統計方法采用描述性分析、χ2檢驗。

2 結果

2.1 慢性生活方式疾病及其危險因素

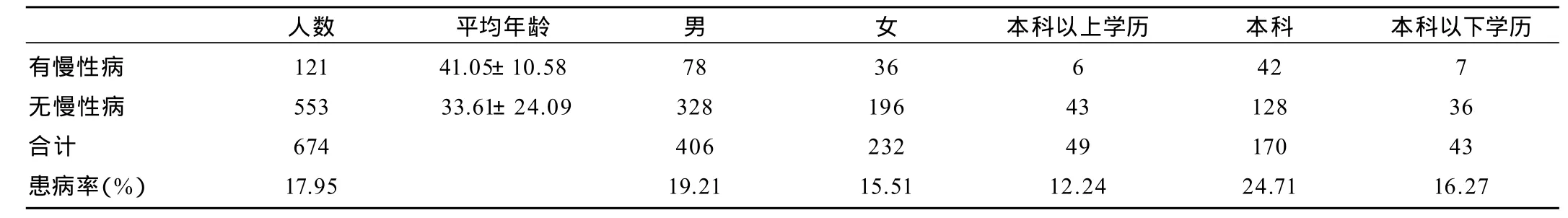

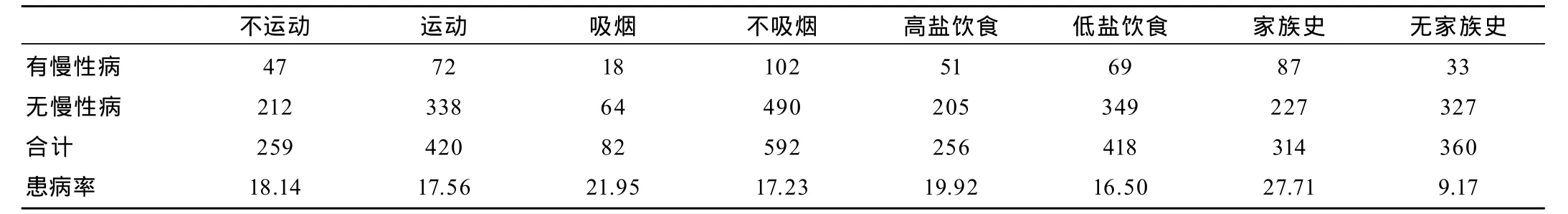

共674人完成該問卷:無生活方式疾病及其危險因素119人,占17.66%。有吸煙、不運動、高鹽飲食三種不良生活方式448人占66.47%,其中有1種不良生活方式307人,2種128人,3種13人;有生活方式疾病家族史365人占54.15%,其中心腦血管疾病家族史315,腫瘤家族史50人。現患生活方式疾病者121人占17.95%,其中高血壓病38人,糖尿病6人,高脂血癥90人,冠心病1人,腦血栓2人,(表1、2)。

小結:①慢性病患病與年齡密切相關,有慢性病者年齡明顯大于無慢性病者,有統計學意義(t=3.13,P=0.002);②慢性病患病與受教育水平密切相關, 受教育水平越高發病率相對越低,有統計學意義(χ2=16.12,P=0.000);③慢性病患病與家族史密切相關,有家族史者發病率高與無家族史者,有統計學意義(χ2=39.40,P=0.000);④男性慢性病發病率明顯高于女性發病率,但無統計學意義(χ2=1.373,P=0.241);⑤不運動者慢性病發病率高于運動者,但無統計學意義(χ2=0.037,P=0.847);⑥吸煙者慢性病發病率高于不吸煙者,但無統計學意義(χ2=1.097,P=0.295);⑦高鹽飲食者慢性病發病率高于低鹽飲食者,但無統計學意義(χ2=1.265,P=0.261)。

表1 不同性別、年齡慢性病患病情況

表2 不良生活方式、家族史慢性病患病情況

3 討論

慢性非傳染性疾病主要由職業、環境因素、生活與行為方式等暴露引起,如心腦血管疾病、糖尿病、高脂血癥等,一般無傳染性,是多致病因素、不良行為及生活方式長期影響的結果。隨著經濟發展人民生活水平日益提高,我國慢性非傳染性疾病患病人數也在迅速增長,對衛生服務提出了“防治并重”的新要求。

本調查的國企職工中慢性病(包括高血壓病、糖尿病、高脂血癥、腦血栓)患病率17.95%,低于2009年北京市30~40歲常住居民的患病率[1]。考慮與被調查職工整體受教育水平較高,日常接受健康常識及注重健康的生活方式有關。

其中男性職工慢性病發病率高于女性,但無統計學意義。考慮與調查職工中男性明顯多于女性,而且整體年齡偏低有關。這也符合以往研究女性絕經期后失去雌激素的保護作用,慢性病的發病率才會較同年齡組男性明顯升高。同時,研究結果還表明,男性比女性更容易養成抽煙、喝酒等不良的生活嗜好,提示這可能與男性相對工作壓力過大、精神長期高度緊張和過度疲勞等因素密切相關,而女性平時注重保持體型、控制飲食、自身保健意識較高亦有一定關系[2]。

本研究表明慢性病患病與家族史、年齡密切相關。其中有慢性病家族史者發病率明顯增高,而有慢性病者平均年齡明顯增加均有統計學意義。本研究中不運動、吸煙及高鹽飲食者慢性病的發病率升高,但無統計學意義。由此可見慢性生活方式性疾病的致病因素作用于人體直至發病是一個相對漫長的過程,短期內改變不良生活習慣與慢性病發病率無統計學關系。這也導致群眾對改善健康生活方式相對淡漠的原因之一。本研究對象中有生活方式疾病家族史者占到了半數以上人群,提示必須注重糾正職工不良生活方式的重要性。應該結合具體情況找出適合職工的膳食及身體活動的方式和方法進行有效地管理,否則隨著年齡的增加可能引起未來生活方式性疾病劇增。

通過本次調查,提示企業職工的健康狀況令人擔憂,且急需改善。所以,只有通過醫務人員、企事業單位相關部門、廣大職工的共同參與,形成以各級行政部門為堅強后盾,醫務人員為主體,職工為基礎的健康教育體系;整合人力、財力、物力和技術資源,創造支持性環境,使之成為促進健康的主要的決定因素;在實踐中不斷增加職工的科學防病健身知識,提高職工的身體素質和健康水平,使職工達到生理、心理健康,提高生活質量。

[1] 北京市衛生局.北京市2009年度衛生與人群健康狀況[M].北京:人民衛生出版社,2010:10-16.

[2] 艾敏,姜愛華.脂肪肝與血脂、轉氨酶的關系研究[J].實用診斷與治療雜志,2005,19(10):774-775.

[3] 林海,張秀敏,李晶華,等.大慶油田職工健康狀況分析及健康教育對策[J].醫學與社會雜志,2010,23(2):52-54.