復雜肱骨近端骨折的手術治療

袁福成

河南省羅山縣人民醫院骨科,河南信陽 464200

臨床調查顯示人體全身骨折中肱骨近端的骨折占據4%~5%的比例,而肱骨近端骨折中又有約15%的骨折是復雜性的不穩定的骨折,近年來,該骨折的發病趨勢逐漸增高,成為骨科臨床重點治療對象[1]。肱骨近端的復雜性骨折指的是與肱骨頭關節面相距長度在1~2 cm之間的骨折[2],此種骨折損傷普遍需要進行手術治療,但不同術式直接影響手術結果[3],臨床醫師尚在治療前精準地確定應當優先選用何種手術方式,因此,它一直是臨床治療的重大難題之一[4]。目前,臨床治療以切開復位內固定、人工肱骨頭置換兩種術式為主。我院出于掌握兩種術式療效的目的,研究了135例患者的手術治療工作,現從下文對研究結果進行報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

我院骨科在2010年4月—2012年3共收治肱骨近端的復雜性骨折傷患135例,將其作為本次研究對象,男57例,女78例,年齡為24歲~75歲,平均為32.6歲。術前,醫師為所有病例進行了X片檢查,以及肩部CT平掃(其間距為2 mm),以確定患者骨折部位發生移位的狀況,確診所有患者的骨折類型均為III型或IV型。隨機對135例傷患分組,63例患者行人工置換治療,定為置換組,72例進行切開復位與內固定治療,定為內固定組,統計分析兩組患者的性別、年齡、骨折類型等資料,P為>0.05差異無統計學意義,有可比性。

1.2 方法

臨床醫師首先為患者傷處進行常規基礎處理,并使用相關的藥物幫助患者調整其身體素質,使患者身體狀況達到相對穩定和正常的狀態,然后為置換組患者進行肱骨頭人工置換手術,為內固定組患者進行傷口切開、復位、內固定的手術。①置換組手術方法:患者取仰臥位,護理人員將其患側的肩部墊高,墊高角度控制為30~40°,將肩關節的前內側取為手術入路,從三角肌和胸大肌二者的間隙進入,將肱二頭肌短頭與肩胛下肌的部分止點切斷,使肱骨近端有骨折損傷的部位充分暴露出來,盡量地為患者保留肌肉止點與大小結節,然后測量肱骨假體的高度、大小、后傾角及軟組織張力等幾項系數,制作合適地假體肱骨棒,并為骨折部位進行置換。手術完成后,由臨床醫護人員為患者實施個體康復治療,引導患者在術后的24 h以后進行被動地輔助練習,促進患側的肩肌力及活動度的恢復。②內固定組手術方法:幫助患者擺為沙灘椅體位,為其進行臂叢麻醉,以三角肌、胸大肌二者的間隙作為手術入路,向外側牽拉患者的三角肌以及頭靜脈,使肱骨頭充分暴露;為患者清除血腫,并避免同時進行骨膜下剝離操作,以保證患者供血組織與軟組織的健康,清除血腫后,為患者的斷骨進行復位;復位完成后,采用克氏針對復位部位進行固定,在與結節間溝后緣距離1 cm的部位,及大結節下面5 mm的部位,以點狀復位鉗為肱骨近端設置鎖定鋼板并加以固定;以2~4枚螺絲釘、標準的皮質骨螺釘為骨折的近端與遠端進行固定,并在內固定完成后,為患者置入引流管,并將切口逐層閉合;在完成手術1周之后,指導患者對其患側進行被動地前屈及外旋康復鍛煉,在完成3周以后,加入被動的內收與內旋鍛煉,6周以后進行X片復檢,若檢查結果顯示骨痂出現,則進行患側功能訓練,手術完成3個月以后,對各組織部位進行主動地力量鍛煉。

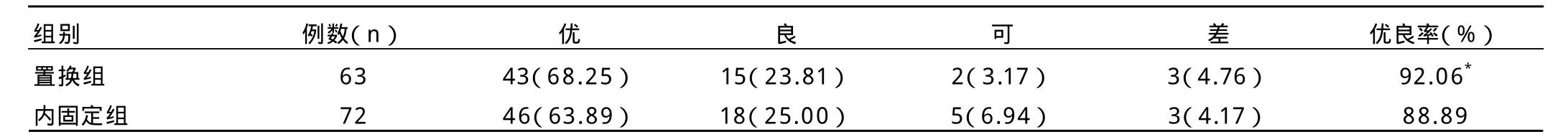

表1 置換組與內固定組療效比較[n(%)]

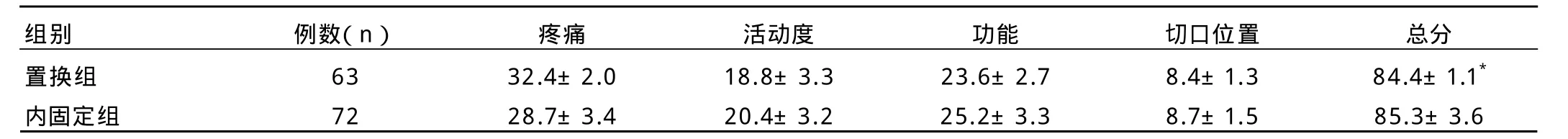

表2 置換組與內固定組Neer評分比較

1.3 療效評定

以Neer評分標準為患者患側恢復狀況進行評分,分數設為100分,其中疼痛占35分、功能占30分、活動度占25分、切口位置占10分,以總分為依據將療效定為4級。優:分數為100~90分;良:89~80分;可:79~70分;差:不足70分。

1.4 統計學分析

本次研究選擇的數據分析軟件包為SPSS 18.0,置換組和內固定組之間的比較進行t檢驗,P<0.05,為兩組患者手術治療存在顯著的差異,具有統計意義。

2 結果

135例患者在本次治療中均得到顯著療效,63例置換組患者與72例內固定組患者此次治療的具體效果如表1所示、Neer評分狀況如表2所示,對療效及評分進行組間比較,差異均為P>0.05,無顯著差異,兩種術式各有優勢,治療效果相差不大。

3 討論

肱骨近端復雜骨折損傷在當前的發病率呈上升趨勢,患者需要接受手術治療才能夠保證其傷處的恢復,但是,研究者認為該損傷的手術治療,必須要將患者全身身體狀況、功能恢復能力、骨質酥松情況、軟組織完整程度以及肱骨頭的血運狀況等幾項因素考慮在內[5],所以,選擇合理術式極其必要。臨床治療該損傷所采用的切開復位的內固定手術與肱骨頭的人工置換手術兩種方式,在目前手術治療中廣泛應用,為掌握這兩種術式治療效果,本院研究了135例肱骨近端復雜骨折傷患。

從我院本次臨床研究的結果來看,置換組和內固定組均有顯著療效,且92.06%與88.89%的優良率比較差異并不顯著,P>0.05,證明兩種術式效果大致相似,皆可用來為傷患實施治療。但是,進一步對這兩種術式的優勢進行分析,可發現置換方法的應用能有效緩解患者疼痛感、提高患側肩關節的活動度,避免患側肱骨頭術后出現缺血性壞死等后遺癥,內固定方法則具有較強的抗拉作用,尤其適用于骨表面形態不規則、血運狀況不良的患者。

綜上所述,人工置換與復位內固定兩種方法對肱骨近端骨折治療效果均顯著,但二者各有優勢,臨床醫師要以患者實際需求與狀況為依據,為其選擇科學合理的術式。

[1] 王德利,阮狄克,殷琦.復雜肱骨近端骨折的手術治療策略及療效分析[J].中國骨與關節損傷雜志,2009,24(11):985-987.

[2] 李乾,陳國棟,付紅運.復雜肱骨近端骨折的不同術式療效觀察[J].中外婦兒健康(學術版),2011,19(7):220.

[3] 曾勉東,呂玉明,趙洪普.人工肩關節置換術治療復雜肱骨近端骨折的臨床分析[J].中華關節外科雜志(電子版),2012,6(1):19-21.

[4] 王忠明,張寶岑.復雜肱骨近端骨折的手術治療[J].河南職工醫學院學報,2009,21(5):470-471.

[5] 付新生,蔣攀峰.鎖定鋼板與人工肱骨頭置換治療復雜肱骨近端骨折的比較[J].中國社區醫師(醫學專業),2012,14(24):178-179.