晉南縣域農田生態系統土壤碳氮時空變化特征

李新民,楊萍果,鄧樹元

(1.新絳縣農業委員會,山西新絳043100;2.山西師范大學生命科學學院,山西臨汾041000;3.襄汾縣農業委員會,山西襄汾041500)

土壤是地球表層系統中最大且最活躍的碳庫之一(1 550 Pg),約為大氣圈和生物圈碳庫的2.5倍[1-2]。歐盟和美國、加拿大、FAO自2002年紛紛出臺國家級綜合研究項目,分析農業土壤的固碳潛力及其實現的途徑,以作為控制制定CO2排放清單及CO2減排配額的依據[3]。土壤有機碳(SOC)是土壤的重要組成部分,在土壤肥力、環境保護、農業可持續發展等方面均起著極其重要的作用。土壤有機碳庫是陸地生物圈中最大的碳庫,約占陸地生態系統總碳儲量的2/3,其中,農田有機碳庫占全球陸地碳庫的8%~10%[4]。農田具有大氣CO2源和庫的雙重潛力。由于人類過度開墾和耕種,造成土壤有機質含量大幅度下降,同時大量的碳以CO2形式排放到大氣中;而免耕、提高復種指數、合理地輪作換茬等措施能夠提高農田土壤有機質含量,使農田起到大氣CO2匯的作用[5-9]。

農田土壤碳、氮循環是農業與陸地生態系統碳、氮循環及全球變化研究的重要科學問題之一。土壤有機碳的積累不僅可以提高土壤生產力,還能減緩大氣CO2濃度的提高。在全球陸地生態系統碳庫中,只有農業土壤碳庫是強烈人為干擾而又可以在較短的時間尺度上調節的碳庫[10]。土壤有機質是耕地地力最重要的性狀之一,被認為是土壤質量和功能的核心,在全球生態系統價值評價中被認為是僅次于淡水的重要自然資源。氮素是植物的主要養分來源之一,在地球上大多數地方都是陸地植物生長的主要限制因子。本研究探討了1980—2010年晉南農田生態系統土壤有機碳的儲存與動態變化,對于正確評價農業生產對全球氣候變化的影響,實現可持續的低碳農業提供理論依據。

1 材料和方法

1.1 研究區概況

以山西南端的襄汾縣為研究區域。襄汾縣地處東經 111°04′~111°39′,北緯 35°42′~36°02′,土地總面積1 034 km2,耕地面積6萬hm2,年均氣溫12.6℃,年降水量420~650 mm。汾河由北向南縱貫全境,土壤為黃土及黃土狀母質,以碳酸鹽褐土、山地淋溶褐土、草甸土土壤類型為主,屬暖溫帶半干旱大陸性氣候。植被以冬小麥—夏玉米輪作為主,是人類活動影響和干擾較為強烈的地區。

1.2 樣品采集

考慮土壤類型、土地利用狀況、樣點分布均勻性等因素,2010年在小麥收割以后,用GPS記錄取樣點的經緯度,在研究區采集農田耕作層0~20 cm土樣100個,以每個取樣點為中心,在直徑10 m范圍內隨機取8~10鉆土樣組成1個混合土樣,帶回實驗室分析備用。

1.3 測定方法

土壤樣品經自然風干,過0.5 mm篩,采用重鉻酸鉀油浴外加熱法,測定土壤有機碳(SOC)含量;用半微量開氏定氮法測定土壤全氮(TN)含量。

1.4 數據分析

用SPSS13.0軟件進行土壤碳、氮的描述性統計、正態分布性檢驗。

2 結果與分析

2.1 農田耕層土壤碳、氮統計學分析

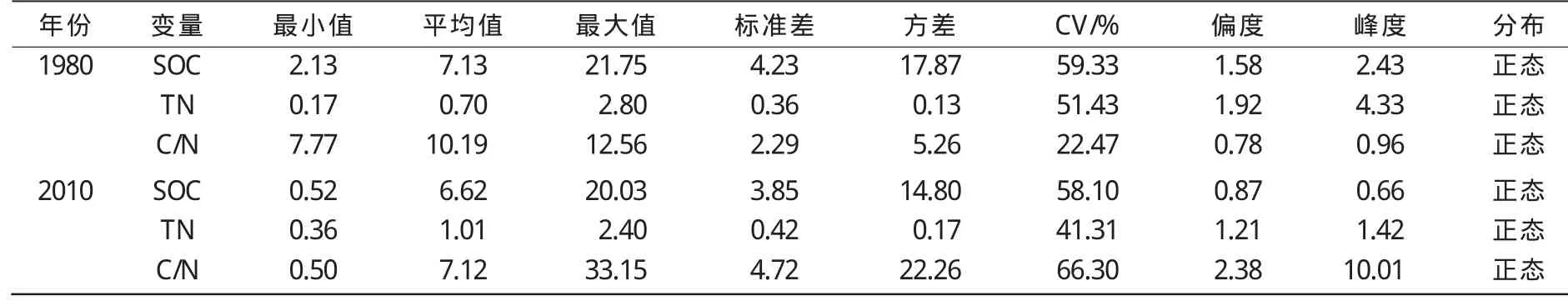

變異系數(CV)是反映特性參數的空間變異程度,可揭示區域化變量的離散程度,一般認為,CV<10%為弱變異性,10%≤CV≤100%為中等變異,CV≥100%為高度變異[11]。從表1可以看出,2個不同時期土壤碳、氮含量及碳氮比的范圍不同,1980年研究區農田土壤SOC的最大值為21.75 g/kg,最小值為2.13 g/kg,最大值為最小值的10倍;TN的變幅為0.17~2.80 g/kg,極差為2.63 g/kg;C/N最小值為 7.77,最大值為 12.56,均值為10.19。土壤SOC,TN和C/N的變異系數分別為59.33%,51.43%和22.47%,屬中等變異。2010年研究區農田耕層土壤SOC,TN和C/N的平均值分別為6.62,1.01,7.12 g/kg,變異系數分別為58.10%,41.31%和66.30%,變異系數小于100%,說明土壤有機碳、全氮、碳氮比屬中等變異,在研究區內分布不太均勻。

表1 土壤有機碳和全氮描述性統計 g/kg

土壤C/N是衡量土壤C,N營養平衡狀況的指標,是土壤質量的敏感指標之一,其演變趨勢對土壤碳、氮循環有重要影響[12-14]。土壤C/N通常被認為是土壤氮素礦化能力的標志,C/N低有利于微生物在有機質分解過程中的養分釋放、土壤中的有效氮增加。1980—2010年,隨著時間的遞增,30 a間SOC和C/N表現為減少的趨勢,平均值分別減少了0.51 g/kg和3.07;而土壤全氮含量表現為增加的趨勢,增加了0.31 g/kg;C/N的變異系數變化最大,這主要是由于人類對土壤高強度集約化利用以及高化學投入下的有機碳庫損失,開發強度大,氣候干旱,農業土壤有機碳相對較低,而化肥特別是氮肥的大量使用,有機肥的用量減少。

2.2 不同土壤類型農田耕層碳氮分析

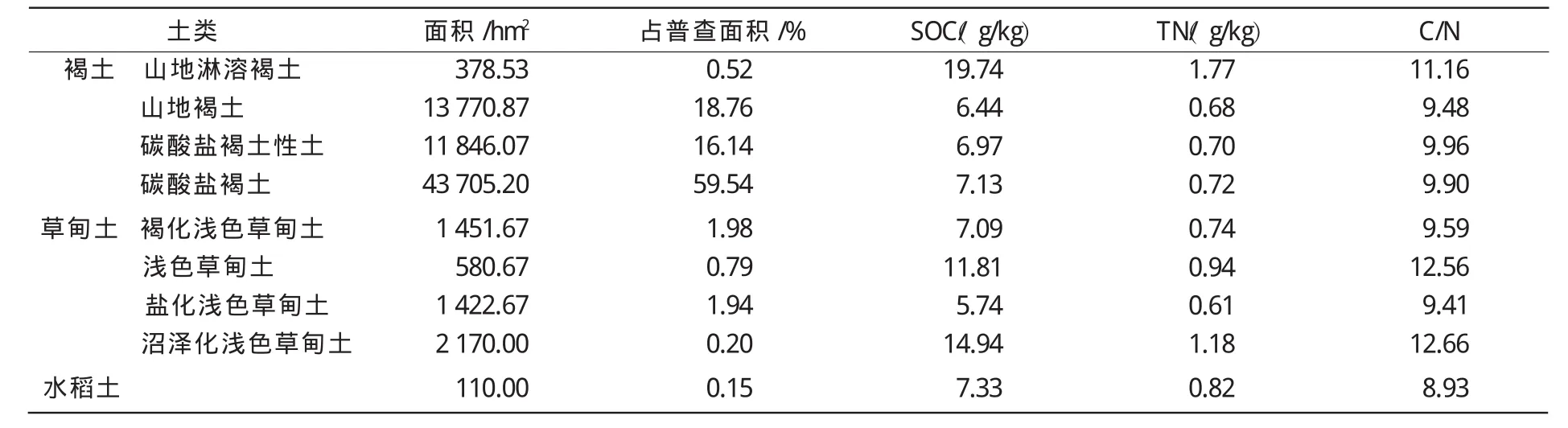

土壤類型不同,腐殖質在土體內積累的數量存在明顯差異。由表2可知,山地淋溶褐土有機碳含量最高,平均為19.74 g/kg;沼澤化淺色草甸土有機碳含量平均為14.94 g/kg,腐殖化過程都比較強烈;山地褐土、碳酸鹽褐土性土、碳酸鹽褐土耕層SOC相差不大,水稻土SOC含量平均為7.33 g/kg。土壤全氮的變化規律與SOC相似。

根據山西省第2次土壤普查省、縣級資料(表2)可知,在所有土壤類型中,有機碳和全氮含量褐土土壤最高,其次是草甸土,最低的是水稻土;而C/N卻是草甸土>褐土>水稻土,這是由于褐土主要發育在黃土母質上,分布于中、低山區以及丘陵、汾河河谷階地,地勢較高,排水良好。在暖溫帶干濕季節明顯交替的半干旱季風氣候條件下,高溫多雨季節同時出現在夏秋之交,此時有機質形成最多,生物活動旺盛,但在干旱季節中有機質迅速轉化,積累不多。

表2 不同土壤類型的農田耕層土壤碳、氮含量

2.3 農田耕層土壤碳氮變化的環境意義

1980—2010年,臨汾盆地襄汾縣農業管理措施在耕地地力和作物產量上均有較大幅度提高,30 a間土壤有機碳含量變化不大,略有所減少,減少了7.15%,變幅為6.62~7.13 g/kg,這與施化肥條件下東北黑土SOC含量有降低趨勢相似[15]。全氮含量顯著增加,增加了44.29%,使C,N比值從1980年的10.19下降到2010年的7.12,C/N的下降對土壤微生物的活動能力有一定的促進作用,使有機質和有機氮的分解礦化速度加快,土壤固碳能力下降,有機質含量降低,這與江西余江縣1980—2002年水稻土C/N發生明顯下降的研究結果相似[11],對土壤環境十分不利。主要因為一年兩熟小麥/玉米的輪作習慣,隨著機械化作業程度的提高、耕作制度及管理水平的完善,在追求高產的前提下,氮肥的大量施用,而有機肥的用量減少,碳氮平衡投入是維持土壤碳氮循環平衡的關鍵。

氣候變化也是影響農田生態系統碳氮循環的重要因素。水熱因子與土壤有機碳和全氮的關系密切,而且年均降水量和年均氣溫是影響土壤有機碳和氮的2個重要自然因素。一般認為,溫度越低、年降水量越高,土壤有機碳越趨向于積累。1980年研究區的年均降雨量為422.7 mm,到2010年年均降雨量為512.9 mm;而1980,2010年的年均氣溫分別為12.2,14.1℃,30 a間氣溫和降雨量都有所增加,使土壤有機碳積累減慢。

3 結論與討論

農田土壤有機碳水平不僅影響到土壤生產潛力的高低,而且其動態變化和區域差異也直接關系到土壤有機碳與大氣CO2交換的生態環境效應。農田土壤中氮素積累使土壤生物可以固定更多的碳于有機質,經過長期耕種土地的碳、氮動態變化很大程度上受耕作、輪作、施肥等農業措施的影響。在土壤有機質越高的地區,隨著氮素投入水平的提高,有機碳積累越困難,容易引起C/N的降低,因此,為了增強土壤的固碳潛力、增加土壤匯集碳、氮的能力、保持C/N的穩定,應大力推廣秸稈還田和增施有機肥。

土壤有機碳與溫室氣體有著密切的關系,其變化直接影響著CO2的排放量。為減緩氣候變化的不利影響,在農田管理方面,應通過大力推廣免耕技術,增加秸稈還田面積,合理地施用化肥和有機肥等有效的措施來固定土壤碳。從固碳潛力來看,免耕、配方施肥和秸稈還田的作用較大,能使土壤有機碳在一定的時間段內達到較高的平衡值。增加土壤有機碳含量可以減緩溫室氣體排放和降低生產成本、減少過量施用化肥所造成的污染等,對于生態環境的保護具有十分重要的作用。

[1] Schlesinger W H.Global change science[J].Trends in Ecology and Evolution,2006,21:348-351.

[ 2] IPCC.Climate Change 2007:Synthesis Report[M].New York:Cambridge University Press,2007:6-19.

[ 3] Marland G,Garten CT,Post WM.Studies on enhancingcarbon sequestration in soils[J].Energy,2004,26:1643-1650.

[4]劉蝴蝶,李曉萍,趙國平,等.山西主要耕作土壤肥力現狀及變化規律[J].山西農業科學,2010,38( 1):73-77.

[5]李波,張俊飚,李海鵬.中國農業碳排放時空特征及影響因素分解[J].中國人口資源與環境,2011,21( 8):80-87.

[6]許泉,芮雯奕,何航,等.不同利用方式下中國農田土壤有機碳密度特征及區域差異 [J].中國農業科學,2006,39(12):2505-2510.

[7]楊景成,韓興國,黃建輝.土壤有機質對農田管理措施的動態響應[J].生態學報,2003,23( 4):787-797.

[8]郭熙,謝文,胡國瑞,等.南方丘陵地區水田土壤養分時空變異研究[J].天津農業科學,2010,16( 6):85-92,95.

[9]王永強,崔鳳娟,郭小剛.農田生態系統土壤呼吸文獻綜述[J].內蒙古農業科技,2010( 3):65-67.

[10]許泉,芮雯奕,劉家龍,等.我國農田土壤碳氮耦合特征的區域差異[J].生態與農村環境學報,2006,22( 3):57-60.

[11]雷志棟,楊詩秀,許志榮,等.土壤特性空間變異性初步研究[J].水利學報,1985( 9):10-21.

[12]賈偉,周懷平,解文艷,等.長期秸稈還田秋施肥對褐土微生物碳、氮量和酶活性的影響[J].華北農學報,2008,23( 2):138-142.

[13]鄧祥征,姜群鷗,林英志,等.中國農田土壤有機碳貯量變化預測[J].地理研究,2010,29( 1):93-101.

[14]楊軍芳,周曉芬,孫麗敏,等.太行山前平原小麥/玉米輪作土壤養分狀況與農田氮、磷、鉀平衡分析[J].華北農學報,2011,26( 6):181-188.

[15]金琳,李玉娥,高清竹,等.中國農田管理土壤碳匯估算[J].中國農業科學,2008,41( 3):734-743.

[16]李忠佩,吳大付.紅壤水稻土有機碳庫的平衡值確定及固碳潛力分析[J].土壤學報,2006,43( 1):46-52.