黃河流域棉花落葉型黃萎病發生消長與氣象因子的關系

孫旭霞,王嬌娟,黃雪民,蔡 岳,吉貞芳

(山西省農業科學院棉花研究所,山西運城044000)

棉花黃萎病在田間的發生,其致病因素很多,除了與病原菌的種、生理小種或生理型的不同致病力以及病原菌在土壤中的數量、耕作栽培、棉田線蟲等因素有關外,其為害程度常常取決于氣象因子。姚耀文等[1-5]先后對長江流域、馬存等[6-9]對河南、河北省黃萎病發生消長與氣象因子關系進行了研究。

為進一步摸清晉南棉區黃萎病發生消長與主要氣象因子的關系,本研究于2001—2005年開展了此項工作,該項研究對我國黃河流域棉區落葉型黃萎病發生的預測、預報均具有重要的指導意義。

1 材料和方法

供試地點設在山西省農業科學院棉花研究所發病均勻的試驗田,面積為666.7 m2。2001—2005年每年的6月5日至8月30日(9月份棉花已吐絮,不再觀察)在同一塊棉田、同一方位對同一品種(感病品種晉棉13號)進行調查。澆水、施肥、治蟲等管理均一致。隨機選取2行,每行50株,插牌進行標記。每5 d調查一次,為一個統計單位,計算平均值,該病害分級和統計方法均按全國統一標準進行。根據運城市氣象臺提供的氣象資料對氣溫、相對濕度、降雨量、雨日與棉花黃萎病病情指數之間的相關關系進行分析研究。

2 結果與分析

2.1 2001—2005年棉花黃萎病發病特點

通過5 a的定點、定株系統觀察,晉南棉區每年黃萎病的發生均與當年6,7,8月的氣溫、相對濕度、雨量、雨日有關。

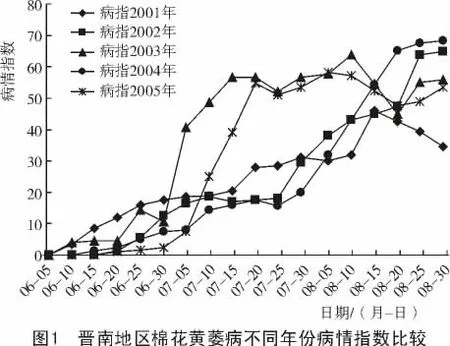

從表1可以看出,2001年6月10日黃萎病病情指數為3.4;隨后病情指數直線上升,到8月15日達到發病高峰期,病指為46.0;直至8月20日以后黃萎病的病情指數才稍有下降。與2002—2005年同期相比,2001年是發病最輕的一年( 圖 1、表1)。

2002年黃萎病發生比較晚,比2001年晚發病10 d。6月發病比較緩慢,到6月20日病情指數只有1.4。7—8月發病逐漸加重,病情指數直線上升,到8月5日進入感病階段,病指為37.9;8月30日達到發病高峰期,病情指數為64.8。2002年是這5 a中發病高峰來得最晚的一年,也是這5 a中發病較輕的一年。

2003年黃萎病發生比較早,為害比較嚴重。6月病情指數直線上升,6月10日病指為3.9;到7月5日上升到40.6;8月10日為全年的發病高峰期,病情指數為63.8;之后稍有下降,但一直到8月30日病情指數仍在45.0~55.9之間,2003年是這5 a中發病最嚴重的一年。

2004年與2002年黃萎病的發生情況基本相似,也是初發病較遲,6月15日病情指數只有1.4,整個6月發病遲緩,到7月病情指數才慢慢上升,8月病害發展逐漸加快,直到8月30日才達到發病高峰期,病情指數為68.2,2004年是這5 a中發病和為害較輕的一年。

2005年黃萎病發病較遲,直到6月20日病情指數只有1.1,6月是這5 a中發病最輕的一個月;但到了7—8月病情發展較快,8月5日為全年的發病高峰期,病情指數為58.3;從7月15日至8月30日病情指數一直在47.6~53.5之間,因此,2005年的7,8月又是黃萎病發生和為害較重的2個月,僅次于2003年。

2.2 棉花黃萎病與氣象因子關系分析

2.2.1 氣溫與黃萎病的關系 據植物生態病理學記載[7],棉花黃萎病發生的最適宜氣溫為25~28℃,低于25℃或高于28℃時發病緩慢。晉南處于黃河流域黃土高原亞區[10],從運城氣象臺6—8月的氣溫觀察來看,2001—2005年5 a中的這3個月月平均氣溫分別為26.7,27.4,25.4℃,均適宜黃萎病的發生和為害。個別年份雖然7,8月氣溫偏高,但每年的這個階段總會降雨,雨降多了,氣溫自然也就不高了,反而有利于黃萎病的發生和發展。因此,氣溫不是黃河流域晉南棉區影響黃萎病發生消長的主要因素。

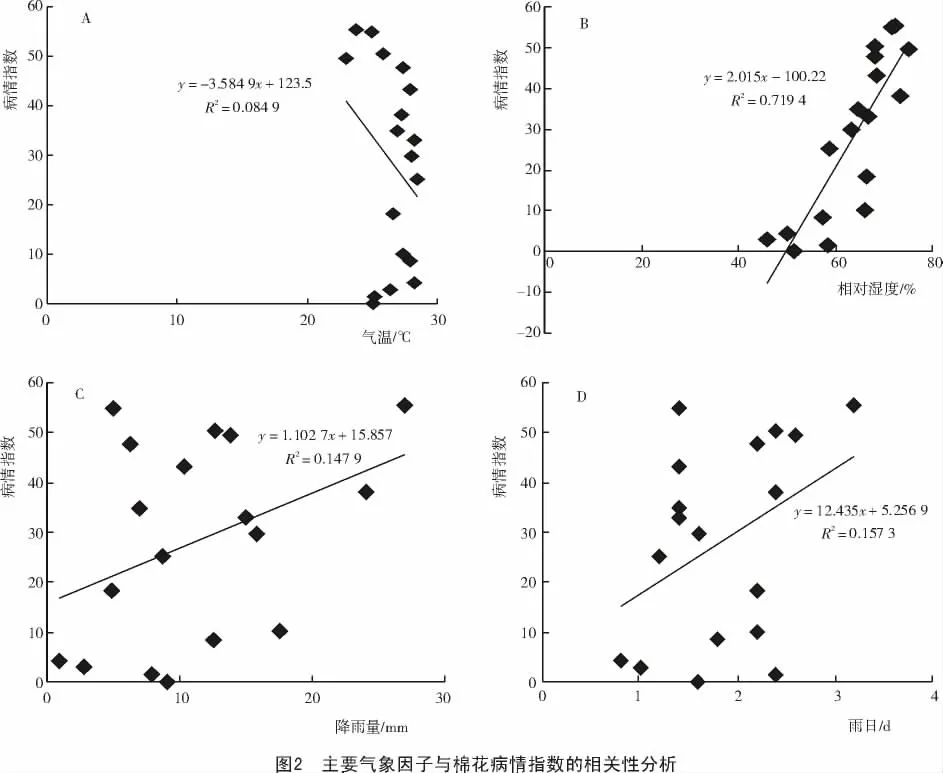

從相關系數的統計[11]結果(表2)可以看出,2001—2005年棉花黃萎病的病情消長與氣溫的變化關系不密切,由此說明,處在黃河流域的晉南6,7,8月的氣溫對黃萎病的發生消長影響不大,這與長江下游棉區棉花黃萎病病情消長和氣溫變化關系密切是截然不同的。

2.2.2 大氣相對濕度與黃萎病的關系 從2001—2005年的大氣相對濕度來看,6,7,8月的相對濕度與棉花黃萎病的病情指數之間的相關關系很密切。2001,2003年相對濕度與病情指數之間均呈極顯著正相關,2002,2004,2005年相對濕度與病情指數之間均呈顯著正相關。說明相對濕度越大,黃萎病情指數越高。如2003年的6,7,8月相對濕度分別為58%,72.7%,80.5%,均比2001,2002,2004,2005年同期的月平均相對濕度高,因此,2003年發病比其他年份嚴重。

2.2.3 降雨量、雨日與黃萎病的關系 2001—2005年降雨量、雨日與黃萎病的病情指數之間的相關性均不密切(表2),這與氣溫和黃萎病病情指數的關系相似,降雨量、雨日與黃萎病病情指數之間的相關性均不顯著。

05 2 3 1 0 1 1 5 1 0 1 1 2 2 3 0 4 1 2 2004 4 2 1 1 0 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 2 2 3/d 20日03 2 1 0 1 3 3 4 3 5 1 0 2 3 3 5 0 1 6雨20 2002 0 2 1 1 3 3 0 0 0 2 3 1 1 1 3 4 3 1 01 0 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 0 3 2 3 0 4 202005.6 4.8 0 0 14 14.3.718.4 0 0 0.6 1 10 12.2 3.3 0.7 0 49.4 4.1.110 04 m 2022.4 4.8 0 0.6 0 38.4 2.3/m量雨20 03 8.6 0 0 0.1 28.9 7.4 7.9 31.0 7.1 4.1 4.7 12.7 5.5 0.5 12.3 60.7 19.6 0 4.9 28.5 12.7 10.0 5.1 6.9 27.1 0 0.4 16.499.1降2002 0 25.9 3.3 1.5.118.6 0 0 0 0 63 12.8.042.6 1.5 1.2 0.8 14.5 0 13查2001 0 4.2 10.7 2.5 1.2 10.4 1.9 0.2 11.4 10.8 5.4 50.7 0 16.0 24.8 13.8 0 9.2調子因052046.8 66.6 37.0 44.4 46.4 67.4 79.2 69.6 50.4 60.4 65.0 68.5 63.6 65.8 57.2 81.4 74.0 70.8象氣和指病病萎黃花棉年5002—1002南晉1表/%2004度濕對2003相022001202005/℃2004溫氣均2003 6 5.870.838.4.436.72519.722.6 6 2.049.457.4.056.92322.226.4 5 3.835.639.8.063.72824.325.4 5 3.246.849.4.456.22925.428.8 4 3.872.075.0.650.93029.726.3 5 8.473.469.0.062.82630.024.9 6 2.878.062.0.650.02427.823.4 5 6.861.052.2.654.32528.026.4 7 0.283.847.4.464.93025.621.6 8 1.681.052.2.648.42924.825.0 6 0.667.272.0.669.42829.929.0 8 1.566.373.8.676.22825.431.5 7 1.882.459.4.265.02826.624.8 6 4.279.466.2.265.52729.127.0 7 6.685.462.0.859.63124.621.1 6 9.271.876.2.676.61924.224.1 7 0.673.276.0.064.52023.427.3 7 8.889.260.8.063.92322.220.5平02200120 3 0.4.227 2 7.0.326 2 8.4.225 3 0.1.627 2 4.4.228 2 6.2.928 2 8.7.029 3 0.8.631 3 3.4.728 3 0.2.325 2 5.5.728 2 5.8.525 3 2.0.328 2 5.2.927 2 5.2.526 2 2.9.424 2 6.7.726 2 8.7.623 05 0 0 0 1.1 1.7 2.3 7.4 2004 0 0 1.4 2.3 5.0 7.5 8.1 20.12514.3.13915.9.85417.5.95015.6.35320.0.35831.9.15743.1.45254.2.64765.0.04967.5.55368.2數指情病2003 0 3.9 4.4 4.4 14.4 10.6 40.6 48.6 56.6 56.6 52.0 56.6 57.7 63.8 54.4 45.0 55.0 55.9 2002 0 0 0 1.4 5.6 12.5 16.4 18.5 17.1 17.6 18.1 29.6 37.9 43.1 44.9 47.2 63.9 64.8-日/)2001 0 3.4 8.5 505期日月06-0 06-1 06-1(1 1.9006-2 1 5.9506-2 1 7.6006-3 1 8.7507-0 1 8.8007-1 2 0.5507-1 2 7.8007-2 2 8.4507-2 3 1.2007-3 3 0.1508-0 3 1.8008-1 4 6.0508-1 4 2.6008-2 3 9.4508-2 3 4.6008-3

表2 主要氣象因子(x)與黃萎病病情指數(y)相關分析

2.2.4 各氣象因子對黃萎病的綜合影響 從5 a的6,7,8月的氣象因子和黃萎病的病情指數綜合統計來看,大氣相對濕度與黃萎病的病情指數之間的相關性很密切,而且呈極顯著正相關;氣溫與黃萎病病情指數之間沒有相關性,關系不密切;降雨量、雨日與黃萎病病情指數之間的相關性比較低。黃萎病的病情指數與氣象因素中的氣溫、相對濕度、降雨量、雨日之間的相關關系顯著性測定的 t值分別為 -1.25,6.45,1.62,1.73,其中,相對濕度與黃萎病病指之間呈極顯著正相關,這與豫北棉區相對濕度與黃萎病病指呈顯著正相關的結論是一致的[6]。氣溫、降雨量和雨日的機率P值均大于0.05,其相關性較低。但降雨量和雨日的t值比較接近顯著,這說明只要每年的6,7,8月特別是7,8月,大氣相對濕度越高,黃萎病的發生就越重,病情指數也就越高,如2003年這3個月的月平均相對濕度比2001,2002,2004,2005年同期均高,因此,該年發病最嚴重。但是,大氣相對濕度、氣溫均與雨日和降雨量密切相關,如果雨日多、降雨量大,那么氣溫也就降低了,大氣相對濕度也加大了,黃萎病的發生和為害必然就加重了。

2.3 棉花黃萎病的發生消長與主要氣象因子的相關關系分析

利用回歸方程式,可以繪一條直線表示5 a綜合平均氣象因子中的氣溫、相對濕度、降雨量、雨日與黃萎病的病情指數之間的相關密切程度(圖2)。圖2-A是根據氣溫(x)每5 d的平均數據來預測黃萎病的病情指數(y變數的理論值),橫坐標表示5 d氣溫的平均值,縱坐標表示黃萎病的病情指數。從圖上均能明顯地顯示出星點在直線四周散布的狀況,如果星點靠近直線,說明2個變數關系密切;若星點散布距離直線較遠,則2個變數相關不密切。圖2-B中星點散布靠近直線,說明大氣相對濕度與病情指數之間的相關很密切,其余2個圖的星點散布距離直線較遠,說明2個變數之間相關均不密切。

3 小結

3.1 根據大氣相對濕度和雨日來預測黃萎病發生消長情況

將5 a的主要氣象因子合并統計分析,結果表明,只要每年的6,7,8月月平均氣溫在24~26℃之間,雨日在12 d以上,降雨量在100 mm以上,大氣相對濕度在70%~80%之間,均最適宜發病。黃萎病病情指數的增加與相對濕度的相關性很密切,與雨日和降雨量相關性比較低,與氣溫相關性最低。從偏相關角度來看,大氣相對濕度與雨日、降雨量、溫度之間的相關系數分別為 0.617 6,0.570 4,-0.298 9,當自由度為 16時,r0.01=0.590,r0.05=0.468,對比之下,相對濕度與雨日偏相關性極強,與降雨量的偏相關性也強,與溫度之間的偏相關性較差[12]。通過對多因子和偏相關系數的篩選,得出平均5 d內病指增加(y)與相對濕度(x1)和雨日(x2)的二元回歸方程式:y=1.981 7x1+12.230 5x2-120.54。可以根據近期的大氣相對濕度和雨日來預測當前黃萎病發生消長變化程度。

3.2 影響黃萎病發生消長的其他因素,有的也是與主要氣象因子有關

黃萎病病菌在土壤中的存活對于含菌量的積累也與氣象因子有關。黃萎病病菌之所以能在土壤中積累,其主要原因是連年種植帶病棉籽[13],使病組織進入棉田,在主要氣象條件和土壤環境適宜的情況下,微菌核才能在枯死的病菌組織中形成并在土壤中定殖積累。據前蘇聯1980年研究報道,1株病棉稈上曾查出微菌核100萬個以上。陜西省農業科學院植物保護研究所20世紀80年代初檢測,6月微菌核每克土中有705個。中國農業科學院植物保護研究所的研究明確了我國北方棉區微菌核數量高于南方。但在北方干旱少雨的地區,病殘體很快干枯,微菌核不能形成,只有在降雨或有灌溉的條件下,菌絲才能存活并產生大量的微菌核。如美國Deray通過7 a的調查研究曾提出 y=1.865+2.715x-0.020 4x2(r=0.95)的回歸預測方程式,即知道5月棉田土壤中的微菌核數(x),便可推測出9月的黃萎病病株率(y)[14]。山西南部屬于黃河流域的黃土高原亞區,也是老棉區,病菌在土壤中積累的也很多,但該地區十年九旱,如果不了解近一段時間內的大氣相對濕度和雨日以及土壤環境條件,單憑微菌核數的數量來預報病情是不可靠的,必須將二者結合起來才是最佳的預測方案。

[1]姚耀文,馬存,譚永久.長江流域棉區棉花黃萎病發生消長與氣象因子關系的研究[J].中國農業科學,1986(3):59-64.

[2]吳藹民,夏正俊.長江下游棉花落葉型黃萎病發生消長與氣象因子關系分析[J].棉花學報,1999,11( 6):284-289.

[3]馬存,簡桂良,鄒勇,等.荊州棉區棉花黃萎病發生與氣象因子關系的研究[J].植物保護,1997,23( 1):30-32.

[4]潘云平,李洪奎,曹虎春,等.武夷菌素防治棉花黃萎病藥效試驗[J].內蒙古農業科技,2007( 2):109-110.

[5]楊秀榮,劉水芳,孫淑琴.棉花枯、黃萎病的診斷與防治[J].天津農業科技,2010,16( 2):51-53.

[6]簡桂良,馬存,陳其煐,等.豫北棉區氣溫與濕度對黃萎病發生關系的分析[J].植物病理學報,1995,25( 1):17-22.

[7]齊俊生,馬存,簡桂良,等.冀中棉區棉花黃萎病與氣象因子關系分析[M]//劉儀.植物病害研究與防治.北京:中國科學出版社,1997:584-587.

[8]趙麗芬,李增書,張寒霜,等.棉花黃萎病種質資源鑒定及抗性品種選擇[J].華北農學報,2007,22( 增刊):254-256.

[9]楊鳳祥,桑茜,馬奇祥,等.河南省棉花黃萎病菌培養特性與致病力分化研究[J].河南農業科學,2009( 6):85-89.

[10]馬家璋,鄧煜生,王東升,等.中國棉花栽培學[M].上海:上海科學技術出版社,1985:61-62.

[11]趙仁镕,余松烈.田間試驗和統計方法[M].北京:中國農業出版社,1979.

[12]馬育華,盧宗海,莫惠棟,等.田間試驗和統計方法[M].2版.北京:中國農業出版社,1995.

[13]吉貞芳,許愛玲.晉南地區棉種攜帶枯黃萎病菌檢驗和病圃抗性鑒定及防治[J].中國棉花,2005,22( 7):21-22.

[14]呂金殿.棉花枯黃萎病防治的理論與實踐[M].西安:陜西人民教育出版社,1998.