不同時期老年腦梗死患者腦組織磁共振波譜的特點

張筱雙 (廣西醫科大學第一附屬醫院放射科,廣西 南寧 530021)

有學者報道腦梗死1年生存率約為71%,5年約為46%〔1〕。由于早期溶栓可改善患者肢體功能恢復過程,提高預后生存率及生活質量,因此臨床上早期確診從而盡早制訂治療方案具有重要意義。磁共振波譜分析(MRS)是利用磁共振、化學位移進行原子核及化合物分析的新技術,能夠無創檢測活體組織代謝物含量,為深入研究腦梗死提供了新的方法〔2〕。我們采用MRS觀察腦梗死早期代謝物絕對濃度的變化,分析超急性期、急性期、亞急性期老年腦梗死患者代謝物變化規律。

1 資料與方法

1.1 一般資料及入選標準 選取2009年8月至2012年8月我院診治的82例老年腦梗死患者為研究對象60歲,其中男性49例,女性33例,年齡61~79歲,平均(69.2±8.7)歲。入選患者均具備如下條件:(1)腦梗死發病時間明確;(2)均符合第四屆腦血管病學術會議制定的腦梗死標準〔3〕,且MRI提示存在明確的缺血灶,并伴有神經功能缺損的臨床癥狀;(3)排除出血性腦病變或腔隙性腦梗死;(4)腦梗死病灶為單側,對側腦組織常規MRI及DWI無異常信號,可作為對照。

1.2 分組 根據發病至就診時間分為超急性期(<12 h)23例、急性期(12~72 h)37例和亞急性期(72 h~10 d內)22例。

1.3 研究方法 采用GE signa磁共振1.5T超導成像系統及配套的正交頭線圈。所有患者均在常規磁共振成像(MRI)后行MRS檢查。選擇梗死病灶中心區及對側腦組織相應區域(ROI)定位,ROI大小一般取15 mm×15 mm×15 mm~20 mm×20 mm×20 mm之間,適當調整ROI的大小,使小病灶完全包含在其范圍之內,而大面積腦梗死取20 mm×20 mm×20 mm;掃描前機器自動勻場,TR 2 000 ms,TE 144 ms,RFOV 100%,頻率65,帶寬 1000,矩陣 256×256,平均 64次,掃描總時間4~5 min。主要觀察代謝物N-乙酰天門冬氨酸(NAA)、肌酸(Cr)、膽堿化合物(Cho)、乳酸(Lac)、肌醇(mI)的濃度,NAA(2.02 ppm)、Cr(3.03 ppm)、Cho(3.22 ppm)、mI(3.56 ppm)、Lac(1.33 ppm),測定方法包括絕對定量和相對定量法。①絕對定量采用LCModel軟件對頻譜分析處理,根據腦組織中水的濃度(默認腦白質中水濃度為35 880 mm〔4〕)為內參考,得出各個代謝物的絕對濃度值。②相對定量法以Cr作為內參考,采用常規代謝物波峰高度比值法分析頻譜數據。

1.4 統計學方法 采用SPSS13.0軟件包進行統計學分析,計量資料采用±s表示,采用t檢驗。

2 結果

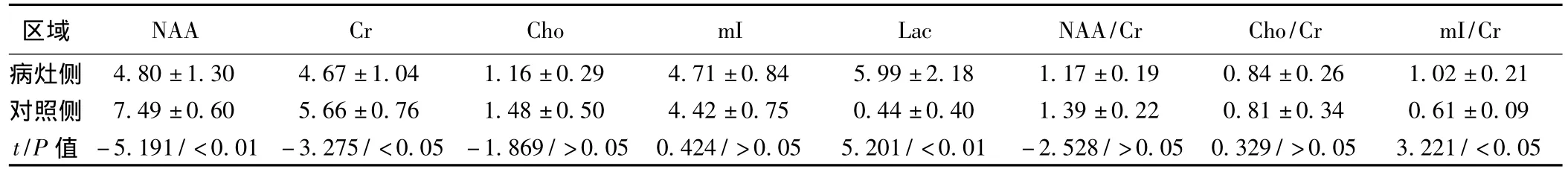

2.1 超急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值分析 見表1。超急性期病灶側 NAA、Cr低于對照側(P<0.05),Lac、mI/Cr較對照側升高,而 Cho、mI、NAA/Cr、Cho/Cr與對照側相比無顯著差異(P>0.05)。

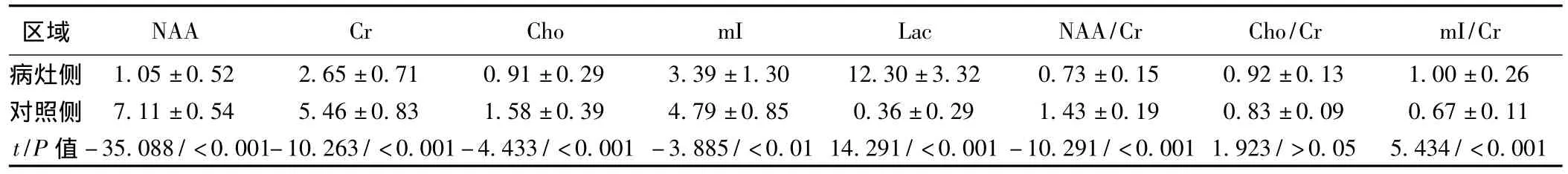

2.2 急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值分析 見表2。病灶側 NAA、Cr、Cho、mI、NAA/Cr較對照側明顯降低(P <0.001,P <0.01),Lac、mI/Cr顯著升高(P <0.001),Cho/Cr無明顯差異(P>0.05)。

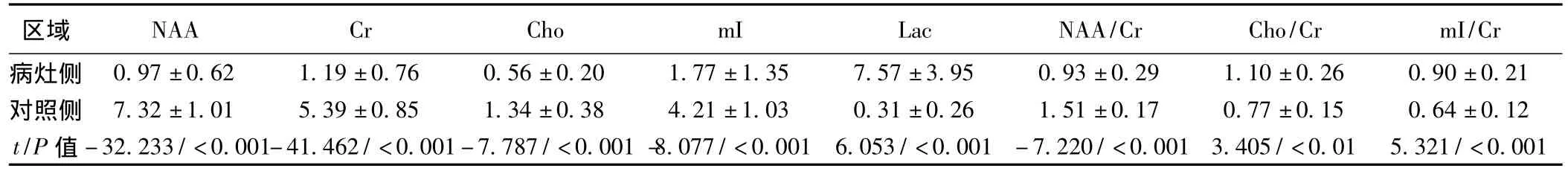

2.3 亞急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值分析 見表3。病灶側 NAA、Cr、Cho、mI、NAA/Cr較對照側明顯降低(P <0.001),Lac、Cho/Cr、mI/Cr顯著升高(P <0.001,P <0.01)。

表1 超急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值分析(±s,ppm,n=23)

表1 超急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值分析(±s,ppm,n=23)

區域NAA Cr Cho mI Lac NAA/Cr Cho/Cr mI/Cr病灶側 4.80±1.30 4.67±1.04 1.16±0.29 4.71±0.84 5.99±2.18 1.17±0.19 0.84±0.26 1.02±0.21對照側 7.49±0.60 5.66±0.76 1.48±0.50 4.42±0.75 0.44±0.40 1.39±0.22 0.81±0.34 0.61±0.09 t/P值 -5.191/<0.01 -3.275/<0.05 -1.869/>0.05 0.424/>0.05 5.201/<0.01 -2.528/>0.05 0.329/>0.05 3.221/<0.05

表2 急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值的分析(±s,ppm,n=37)

表2 急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值的分析(±s,ppm,n=37)

區域NAA Cr Cho mI Lac NAA/Cr Cho/Cr mI/Cr病灶側 1.05±0.52 2.65±0.71 0.91±0.29 3.39±1.30 12.30±3.32 0.73±0.15 0.92±0.13 1.00±0.26對照側 7.11±0.54 5.46±0.83 1.58±0.39 4.79±0.85 0.36±0.29 1.43±0.19 0.83±0.09 0.67±0.11 t/P值-35.088/<0.001-10.263/<0.001-4.433/<0.001-3.885/<0.01 14.291/<0.001-10.291/<0.001 1.923/>0.05 5.434/<0.001

表3 亞急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值的分析(±s,ppm,n=22)

表3 亞急性期腦梗死患者代謝物濃度及比值的分析(±s,ppm,n=22)

區域NAA Cr Cho mI Lac NAA/Cr Cho/Cr mI/Cr病灶側 0.97±0.62 1.19±0.76 0.56±0.20 1.77±1.35 7.57±3.95 0.93±0.29 1.10±0.26 0.90±0.21對照側 7.32±1.01 5.39±0.85 1.34±0.38 4.21±1.03 0.31±0.26 1.51±0.17 0.77±0.15 0.64±0.12 t/P值-32.233/<0.001-41.462/<0.001-7.787/<0.001-8.077/<0.001 6.053/<0.001 -7.220/<0.001 3.405/<0.01 5.321/<0.001

3 討論

NAA水平減低是腦組織神經元和軸索脫失的最佳標志之一,我們采用絕對定量法檢測NAA的濃度,較為精確地反映了神經元損傷、軸索脫失的情況。有學者報道NAA明顯降低的區域一般提示腦梗死的可能性較大,腦梗死發生后的30~60 min內即可觀察到NAA水平降低,發病6 h后NAA可下降50%左右〔5〕,因此測定NAA水平可較早預測梗死的發生〔6〕。

Cr濃度在腦組織代謝物中最為穩定,多作為臨床參考的內部基準值。Cr的濃度在腦組織灰質中稍高,白質略低,作為神經細胞內磷酸轉運和能量緩沖系統的成分之一,主要存在于神經元和膠質細胞中,可在缺氧情況下提供能量。Cr降低提示糖酵解增加、高能磷酸代謝減少,與局部能量代謝障礙有關。研究證實,腦梗死后局部Cr水平下降,但幅度不如NAA,本次研究與之相符,隨著腦梗死時間的延長,Cr逐漸降低〔7〕。

Cho是磷脂代謝的主要成分,可作為細胞膜合成、分解的標記物,Cho下降代表細胞密度下降〔8〕。對于急性腦梗死病灶區Cho的變化規律并不一致,大部分研究認為Cho下降,也有部分學者認為Cho升高。本結果以Cho下降為主,超急性期即有輕度下降,急性期和亞急性期Cho下降更為明顯。

mI可作為膠質細胞的標志物,是神經受體的代謝產物,具有營養細胞、調節滲透壓及抗氧化作用。mI下降常見于腦卒中、慢性肝性腦病、隱球菌病、高級別星形細胞瘤、弓形蟲病等〔9〕。在腦缺血的早期,mI可以是升高的,由于神經元因嚴重缺氧、能量代謝障礙,Na+-K+ATP泵功能失調,膠質細胞通過升高mI水平發揮調節滲透壓的作用,隨著腦梗死的進展,膠質細胞死亡、細胞密度下降,mI濃度下降〔10〕。本研究觀察到,急性期和亞急性期病灶側mI濃度較對照側顯著降低,而超急性期mI甚至上升。

細胞代謝障礙Lac水平升高常提示腦組織缺血。一般在缺血急性梗死后12 h內Lac水平升高。有學者研究發現腦組織供氧率低于20 ml·100 g-1·min-1即有 Lac水平升高,因此Lac是腦組織缺氧最為敏感的標記物之一〔11〕。

由于急性腦梗患者腦組織中Cr水平變化較大,而水含量變化相對較小(約15%),在急性期用水作為內參考對代謝物定量檢測,更準確和方便〔12〕。臨床上相對定量(比值法)使用較普遍,利用目標代謝物峰高與內參照物(常用Cr)峰高的比值、或兩者面積的比值來表示。本研究結果顯示,在超早期絕對定量法敏感性更高,而急性期和亞急性期梗死區兩種定量方法均較敏感。超急性期、急性期絕對定量法對 Cho濃度異常更為敏感。亞急性期Cho、Cr均大幅下降,而臨床常用Cr作為內參照物,根據比值的變化來衡量 NAA、Cho、mI等的變化,在超急性期、急性期并不能客觀反映腦組織缺血的程度,容易引起誤判,因此我們認為發病72 h以內的腦梗死,MRS分析應結合代謝物的絕對定量和相對定量法進行綜合評價。

1 Rothwell PM,Giles MF,Flossmann E,et al.A simple score(ABCD)to identify individuals at high early risk of stroke after transient ischaemic attack〔J〕.Lancet,2005;366(9479):29-36.

2 張玉梅,張 寧,周 筠,等.應用磁共振波譜觀察腦卒中患者的腦內代謝變化〔J〕.中國臨床康復,2009;9(33):111-3.

3 全國第四屆腦血管病學術會議.各類腦血管疾病診斷要點〔J〕.中華神經科雜志,1996;29(6):379-80.

4 白 旭,張云亭.急性腦梗死的1HMRS〔J〕.臨床放射學雜志,2005;24(1):7-11.

5 陳若偉,鄭文斌.氫質子磁共振波譜定量分析在腦梗死的應用〔J〕.醫學綜述,2008;14(2):316-8.

6 喻 莉,孫艷春,王秀榮,等.磁共振波譜成像在缺血性腦血管病中的應用〔J〕.臨床神經病學雜志,2007;20(3):395.

7 Vial F,Serriere S,Barantin L,et al.A newborn piglet study of moderate hypoxic-ischemic brain injury by1H-MRS and MRI〔J〕.Magn Reson Imaging,2004;22(4):457-65.

8 楊振燕,靳令經.腦梗死后代謝產物演變的磁共振化學位移成像研究〔J〕.中國醫學影像學雜志,2005;13(6):401-4.

9 Castillo M,Smith JK,Kwock L.Correlation of myo-inositol levels and grading of cerebral astrocytomas〔J〕.AJNR Am J Neuroradiol,2000;21(9):1645-9.

10 Rumpel H,Lim WE,Chang HM,et al.Is myo-inositol a measure of glial swelling after stroke?A magnetic resonance study〔J〕.J Magn Reson Imaging,2003;17(1):11-9.

11 田新英,王建華,吳 晶,等.腦梗死患者磁共振質子波譜的變化〔J〕.中華老年心腦血管病雜志,2003;5(1):30-2.

12 姚于飛,高幼奇.磁共振波譜分析在腦梗死中的研究進展〔J〕.中華腦血管病雜志(電子版),2010;4(4):293-9.