企業集團內部資本市場有效性及其提升對策探討

●北方工業大學 于國旺

國內外經驗研究表明,企業集團普遍存在內部資本市場 (Internal Capital Market,簡稱ICM),并發揮著一定的資源配置功能。當前,企業集團ICM能否有效配置資源是國內外研究的核心議題,因為這直接決定了ICM存在的合理性。

一、企業集團內部資本市場有效性的爭議

隨著社會經濟的快速發展和企業兼并浪潮的興起,企業集團ICM問題日益受到關注,但對其在資源配置上的有效性存在著不同觀點。

(一)內部資本市場有效論。ICM的概念最初是由 Alchian (1969)和Williamson(1975)針對外部資本市場融資約束提出的。該類論點一般認為,由于ICM具有相對于外部資本市場的信息、激勵和監督優勢,因此可以發揮優勝者選拔(winner-picking)功能,使集團總部能夠通過自身的信息優勢以及各分部之間的競爭關系,將有限的資源配置給邊際收益最高的分部,實現更優的資本配置效率,所以具有活錢效應 (smartermoney effect)。同時,ICM還可以產生多幣效應(more-money effect),以緩解企業外部融資約束,更好地解決投資不足問題。

關于我國企業集團的研究也有ICM有效性的證據。例如,林非園(2011)基于交易成本理論的分析,指出企業集團ICM將有助于降低企業的交易費用。王峰娟和粟立鐘(2013)的實證研究表明,我國上市公司ICM總體有效,大部分上市公司能夠通過ICM持續有效地配置資源,部分上市公司具有出色的優勝者選拔能力。

(二)內部資本市場無效論。當前,許多實證研究都給出了否定ICM有效性的證據。該類論點通常認為,由于信息不對稱、經理人尋租行為、代理問題等因素的影響,ICM可能會引發以下問題:

1.過度投資。存在ICM的企業集團由于融資能力強,可以獲得較多供支配的自由現金流,因而易于誘發經理人的過度投資行為。

2.交叉補貼。集團總部配置資源時可能對相對較好的分部投資不足,而對差的分部卻進行過度投資,導致整體投資效率低下。

3.利益輸送。集團內部的大股東為滿足自身私利,利用金字塔型股權結構侵占中小股東利益。這在資本市場不完善、缺少投資者保護的新興市場經濟國家尤為明顯。

目前,我國企業集團ICM配置效率普遍不高,民營企業集團ICM的配置效率要顯著低于國有企業集團(楊棉之、孫健、盧闖,2010),而且為大股東進行關聯方交易、侵占中小股東利益提供了平臺,部分被異化為利益相關者自我獲利的渠道(陳菊花,2011)。我國多元化企業集團中存在的嚴重信息不對稱,誘使分部經理為攫取資金配置采取有影響力的活動,一定程度上導致了ICM資源配置的低效率(王蓉、周蕓、陳良華,2012)。 可見,在當前市場經濟條件下,我國企業集團的實踐對ICM無效論的基本論點均有所印證。

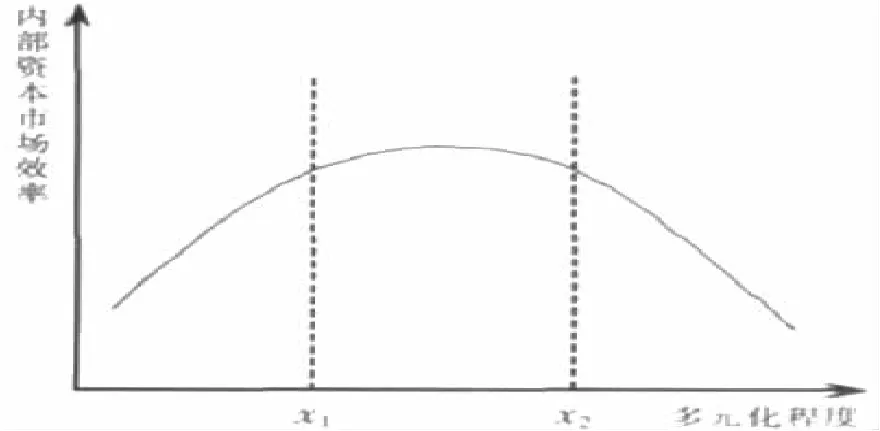

(三)內部資本市場相對論。總體上看,該類論點更傾向于關注那些影響ICM有效性的因素,而非ICM本身是否有效。ICM本質上是在企業集團內部形成的一種資源配置機制,其有效運行與否取決于諸多因素的制約,多元化戰略便是應當考慮的重要一點。王峰娟和鄒存良(2009)研究了企業多元化程度與ICM效率之間的倒U型關系(見圖1)。結果表明,在企業多元化程度趨于x1的過程中,ICM效率趨于增加;當多元化程度超過x2后,ICM效率就會趨于降低;x1-x2之間是多元化程度的合理區間。

圖1 多元化程度與ICM效率相關性

ICM的規模和邊界也是需要研究的重要議題,因為其規模并不是越大越好,它所帶來的收益也呈現倒U型狀態,其在超過一定臨界點時必然導致效率下降 (程冰仙、袁奮強,2012)。此外,企業集團組織形式、治理結構、發展戰略等各項因素,都會對ICM有效性產生影響,所以需要綜合考慮衡量。

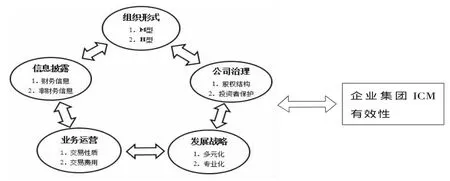

二、企業集團內部資本市場有效性的狀態依賴模型

企業集團ICM具有緩解外部融資約束、提高資源配置效率的功能,但也可能發生功能異化,其是否有效受到諸多因素的影響,因此具有顯著的狀態依賴(state-dependent)特征。換言之,ICM有效性并不是由自身單純決定的,而是取決于相關因素共同作用的結果。因此結合相關研究,本文提出了一個關于企業集團ICM有效性的狀態依賴模型(見圖2)。

圖2 企業集團ICM有效性的狀態依賴模型

(一)組織形式。企業集團常見的組織形式包括M型和H型兩種。其中,M型組織由一組多元化的事業部所構成,由于所有權和控制權較為集中,所以主要通過集團總部的行政協調及分部之間的相互競爭來配置資源,具有明顯的半市場化特點;H型組織類似于投資控股公司,由于所有權和控制權相對分散,集團總部難以全部掌握子公司業務情況,因而往往依賴市場機制來配置資源。一般來說,由于M型組織形式更易于獲得信息且具有激勵和監督優勢,所以其ICM更有利于內部資源配置,為企業集團帶來更高價值,當然這種效果也不能過于絕對化。

(二)公司治理。公司治理作為一種制度安排,核心問題之一就是要在兩權分離的條件下保護好投資者利益,特別是處于劣勢地位的中小股東的利益,以免被大股東侵占。葉康濤和曾雪云(2011)研究指出,良好的投資者保護有助于緩解企業集團的外部融資約束,抑制大股東的財富轉移問題,但也會導致分散的股權結構,引發較為嚴重的經理人代理成本;反過來,在缺少投資者保護環境下,由于往往伴隨著不完善的外部資本市場和較為集中的股權結構,所以ICM有可能導致經理人過度投資以及嚴重的財富轉移等問題。可見,良好的公司治理有助于提升企業集團ICM有效性,但并不是唯一的決定因素。

(三)發展戰略。發展戰略是對企業可持續發展的長遠規劃。在激烈的市場競爭條件下,只有通過可持續發展,企業集團才能實現自身生存和獲得盈利的目標。企業集團發展戰略主要分為多元化和專業化兩類。從實踐情況看,多元化戰略是企業集團ICM產生的現實基礎。適度多元化有利于提升ICM有效性,因為其可以提高企業整體的財務協同效應,緩解外部融資約束,促使各分部或投資項目開展競爭,跨分部或投資項目的資源流動更具有彈性,資源配置效率較高。但如果過度多元化導致企業集團業務內容過多,ICM則可能喪失信息、激勵和監督的相對優勢,引發過度投資、交叉補貼、經理人尋租行為等一系列問題。相反,專業化戰略則可以降低企業集團內外部信息不對稱,提升ICM的資源配置效率,抑制經理人代理成本和財富轉移問題 (葉康濤、曾雪云,2011)。

(四)業務運營。業務運營是企業集團ICM運作的重要手段之一,必須要考慮其對ICM有效性的影響。企業集團各分部在ICM中的業務活動通常都屬于關聯交易。這些交易如果是公允的,則有助于共同為企業集團創造價值,ICM有效性也可以得到保障;反過來,如果是非公允的,它們就可能成為大股東侵占資源、輸送利益的隱蔽方式,從而損害中小股東利益,導致ICM無效。當然,這也需要充分考慮交易費用的影響,因為如果通過非公允性關聯交易獲得的收益較低,不能彌補所發生的交易費用,那么大股東就會選擇不進行利益輸送,而繼續扶持相關分部的發展。

(五)信息披露。信息披露主要是指有關主體通過招股說明書、財務報告等形式,將自身的財務和非財務信息向利益相關者進行公開披露的行為。良好的信息披露對企業集團ICM有效性至關重要,因為它可以降低企業集團和外部資本市場之間的信息不對稱程度,使投資者更容易判斷集團的實際情況,為ICM帶來更多的自由現金流,緩解企業投資不足問題;使集團總部更易于掌握各分部的投資業績及項目資金需求等,做出更好地資源配置決策;有利于信息資源共享,減少因ICM信息不對稱所造成的經理人尋租行為、利益輸送等代理問題。

簡言之,企業集團 ICM 有效性 y=f(x1,x2,x3,x4,x5,……),其中xi代表相關影響因素。它們之間相互作用,形成相應的均衡關系,并最終決定了ICM有效性的程度。一旦某些因素發生變化,原來的均衡關系被替代,ICM有效性也必然要變化。這也意味著,每個企業集團的情況不同,所以ICM是否有效要具體分析,不能一概而論。

三、企業集團內部資本市場有效性的提升對策

ICM有效性對我國企業集團內部資源配置、價值創造和可持續發展具有重要影響,但由于受到諸多因素的制約,所以提升我國企業集團ICM有效性是一項復雜的系統工程。本文依據企業集團ICM有效性的狀態依賴模型,提出以下一些對策建議。

(一)深化對內部資本市場的理論研究。目前,考慮到我國外部資本市場尚不發達完善,(特別是民營)企業集團外部融資成本較高,所以理應大力發展ICM,從而緩解外部融資約束,提高資源配置效率,創造更多價值。盡管我國某些企業集團ICM暴露出一定的“陰暗面”,特別是成為大股東掏空上市公司、侵占中小股東利益的一種手段,但這些現象本身并不是對ICM的否定,因為相關研究和實踐也表明,ICM在資源配置上可能是有效的,可以為企業集團帶來更多價值。所以,我國應當進一步深化企業集團ICM研究,系統探討確保ICM有效性的前提條件,促進ICM的良性發展,不斷提高企業集團的核心競爭力和價值。

(二)完善集團內部治理,優化發展戰略。企業集團是ICM運作的物質載體,所以其本身的特征對ICM有效性具有重大影響。我國在企業集團形成的兼并、重組過程中,通常存在著較嚴重的 “股權結構集中”、“一股獨大”、“內部人控制”等問題,大股東掏空上市公司、侵占中小股東利益的行為極易發生。因此,我國應當完善企業集團內部治理結構,進一步優化股權結構,加強內部治理主體的制衡關系,建立更為有效的監督約束機制,強化對大股東的問責。此外,我國企業集團還要權衡多元化和專業化的利弊,采取適度多元化的發展戰略,在規避經營風險的同時凝聚核心競爭力,避免貪大求全、單純追求規模效應。

(三)加強集團外部制度化建設。完備的制度體系是保證企業集團ICM有效運行的必要條件。但是,我國資本市場發展較晚、尚不完善,相關制度建設滯后,這給ICM帶來了消極影響。目前,我國應當重點做好以下制度建設工作:

1.加強中小投資者保護。由于中小投資者往往處于劣勢地位,其利益有可能受到大股東的侵占,所以加強中小投資者保護對ICM有效性十分重要。首先,要保證中小投資者享有知情權,以便對大股東進行及時的監督;其次,要確保中小投資者能夠就大股東的利益侵占行為進行集體訴訟,按損失情況取得民事責任賠償;再次,保證中小投資者在董事會、監事會等治理機構中的代表權、決策權。

2.建立企業集團公司治理規范。企業集團應當建立制衡性股權結構,適度分離所有權和控制權,激勵、約束及決策機制有效運行,形成利益相關者廣泛參與的監管體系。

3.強化信息披露制度。企業集團及各分部應當對并購重組等重大事項、股權結構和交叉持股情況、關聯交易及其影響、資金占用和擔保等信息進行及時、充分、系統、全面的披露,以緩解信息供求矛盾,降低信息不對稱程度,防范ICM無效問題。

1.陳菊花.2011.企業集團內部資本市場功能異化的行為金融學解析[J].商業研究,10。

2.程冰仙、袁奮強.2012.集團企業內部資本市場最優規模分析[J].商業時代,10。

3.林非園.2011.企業集團構建內部資本市場的作用——基于交易成本理論的分析[J].云南大學學報(社會科學版),3。

4.王峰娟、粟立鐘.2013.中國上市公司內部資本市場有效嗎?——來自H股多分部上市公司的證據[J].會計研究,1。

5.王峰娟、鄒存良.2009.多元化程度與內部資本市場效率[J].管理世界,4。

6.王蓉、周蕓、陳良華.2012.中國“系族企業”分部經理影響力活動、內部資本市場及其配置效率[J].上海金融,9。

7.葉康濤、曾雪云.2011.內部資本市場的經濟后果:基于集團產業戰略的視角[J].會計研究,6。

8.楊棉之、孫健、盧闖.2010.企業集團內部資本市場的存在性和效率性[J].會計研究,4。