步長腦心通膠囊結合康復訓練治療腦卒中痙攣性偏癱的療效研究

王學新

腦卒中痙攣性偏癱(偏癱痙攣期)發生率高,患側肢體痙攣,常表現為患側上肢肘關節屈曲,下肢膝關節僵硬或強直甚至畸形,在痙攣期不能平穩盡快地過度到分離運動期,很難達到生活自理進而回歸社會。2006年我們應用步長腦心通膠囊內服治療腦卒中痙攣性偏癱35例,與對照組34例比較有明顯療效,報告如下。

1 臨床資料

收集2006年~2011年本院康復醫學科及神經內外科行康復治療的患者,腦卒中診斷依據中華醫學會第四次全國腦血管病學術會議修訂的標準,經頭顱CT或MRI影像學檢查確診及神經內外科早期治療,符合腦卒中痙攣性偏癱即患側肢體痙攣肌張力增高,Brunnstrom分期為Ⅱ~Ⅲ期,納入研究順序單號為中藥組,雙號為對照組。治療過程中部分患者脫落,最后收集病例69例,治療組35例,對照組34例,其中男42例,女27例;年齡38~79歲,平均63歲;腦梗死48例,腦出血21例,病程1~6個月。脈證合參符合《中醫病證診斷療效標準》中風證候之氣虛血滯證。兩組病例在性別、年齡、病程及在治療前肢體痙攣程度無明顯差異,具有可比性。排除有明顯認知功能障礙及嚴重心臟、肝、腎、造血系統和內分泌系統、關節炎等嚴重影響肢體運動功能的其他疾病。

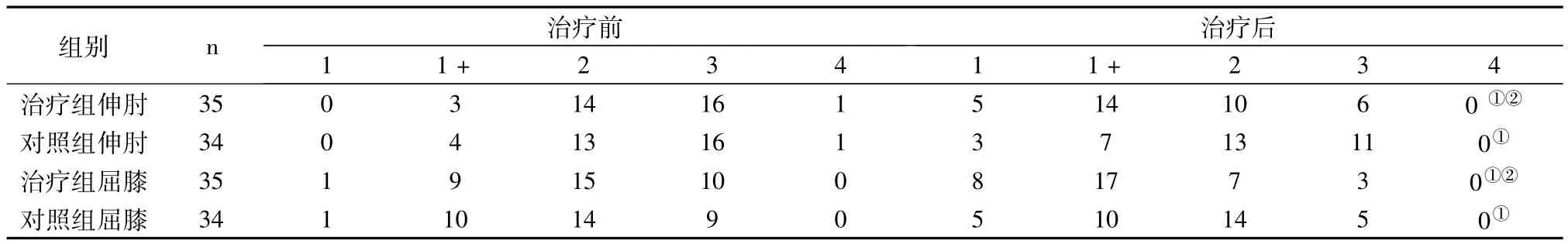

表1 兩組治療后改良Ashworth評分情況比較(n)

2 方法

2.1 兩組患者均根據肢體功能障礙情況,選用Bobath、Rood等技術中的牽張、刺激、誘發運動、姿勢控制等基本相似運動療法對患者進行抑制異常運動模式改善肢體運動功能的康復訓練,每周6次。另外,治療組服用中藥步長腦心通膠囊,3次/d,分餐后半小時服用。治療期間由康復醫師根據患者需要進行常規藥物治療如降壓、控制血糖等處理,但不用抗痙攣及鎮靜藥物。兩組均治療4周。

2.2 療效評定標準與方法:肢體痙攣程度采用改良Ashworth 分級法評定[1,2],分別評定伸肘和屈膝。Fuge-Meyer肢體運動功能(FMA)評定,上下肢滿分100分[1]。由同一康復醫師分別于治療前、治療4周后進行評定,評定結果采用SPSS 13.0統計軟件處理,因痙攣分級為單向有序分類資料,用 Ridit分析[3],FMA 為計量資料,用 t檢驗[4]。

3 結果

3.1 治療前后兩組Ashworth評分比較:兩組治療前伸肘、屈膝評分情況經組間比較差異無統計學意義(P>0.05);兩組治療前后組內比較差異有統計學意義(P<0.05),說明兩組治療均能明顯降低肌張力減輕痙攣;兩組治療后伸肘、屈膝評分情況經組間比較差異有統計學意義(P<0.05),說明中藥步長腦心通膠囊療效優于對照組,見表1。

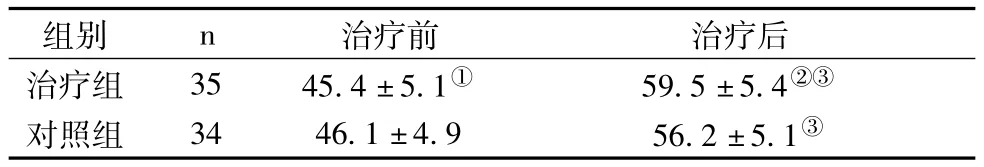

3.2 治療前后FMA評分 治療前組間比較差異無統計學意義(P>0.05),說明治療前兩組運動功能相同,治療前后組內比較均差異有統計學意義(P<0.01),說明兩組治療均有效,治療后組間比較差異有統計學意義(P<0.01),說明中藥治療組療效明顯優于對照組,見表2。

表2 兩組治療前后FMA評分比較(±s)

表2 兩組治療前后FMA評分比較(±s)

注:①與對照組治療前比較P>0.05,②與對照組治療后比較P<0.01,③與本組治療前比較P<0.01

治療前 治療后治療組 35 45.4±5.1① 59.5±5.4組別 n②③對照組 34 46.1±4.9 56.2±5.1③

4 討論

腦卒中發作致腦神經受損,使運動系統失去高位中樞的控制,從而原始的、被抑制的皮層以下中樞后運動反射釋放,即大腦皮層錐體系統的上運動神經元受損后,下運動神經元失去上運動神經元的易化控制,下運動神經元的反射活躍增強,引起肌群間協調紊亂,出現肌張力增高、痙攣,異常反射活動,痙攣狀態的肢體不能完成在一定體位下單個關節的分離運動和協調運動,而出現各種模式的運動障礙。此時即使患者的肌力己經有很大提高,但由于痙攣的存在,也會嚴重影響中風患者的生活活動能力,較長時間的痙攣可導致患側肢體攣縮畸形,在此期應以降低肌張力、緩解或抑制痙攣為康復治療的重點。國內外眾多學者公認的腦卒中后偏癱包括痙攣期應選擇以運動療法為主的康復治療[4],以Bobath技術、Brunnstrom技術、Rood技術等易化技術為主的運動療法是康復醫學治療偏癱痙攣的主要方法,也是最基礎、使用最廣泛的方法,其中的抑制痙攣模式的被動運動和控制聯帶運動的主動訓練技術具有不可替代的作用,但是腦卒中后痙攣期患者由于肌張力增加,直接妨礙了康復訓練的順利進行,故本研究在基本康復訓練治療基礎上探索有重大輔助意義的中藥治療。

腦卒中在傳統醫學中其發病原因,不外于風、火、痰、瘀、虛等幾方面,中風后病情穩定的恢復階段以本虛標實即氣虛、肝腎陰虛兼夾血瘀痰濁之證為多,證見肢體偏枯不用,舌質淡紫或有瘀斑,脈細澀或細弱,大多遷延不愈的患者有肢體痙攣表現,為氣虛血瘀、脈阻絡痹,筋脈失養,治宜益氣養血、化瘀通絡、熄風止痙。正如清代王清任所指中風半身不遂,偏身麻木多由“氣虛血瘀”所致,立“補陽還五湯”以治。步長腦心通選用“補陽還五湯”主方,我們根據痙攣性偏癱患者癥狀特點,選用步長腦心通膠囊,方中重用黃芪大補元氣,補氣以行血,活血化瘀;當歸活血化瘀;赤芍活血祛瘀,清熱涼血;川芎活血行氣,祛風止痛;桃仁破血祛瘀,潤燥滑腸;紅花活血通經,祛瘀止痛;地龍清熱止痙,通絡除痹;木瓜滋陰養血,柔筋解痙;伸筋草舒筋活血,補氣通絡;僵蠶息風止痙,祛風止痛;蜈蚣、全蝎息風止痙,通絡止痛,諸藥合用,可使氣旺血行,瘀去絡通,舒筋活絡,柔筋解痙之功[5]。

現代實驗研究表明,本方能夠擴張腦血管增加腦血流量,對抗和改善腦缺氧,能抑制血小板聚集和釋放反應,抑制和溶解血栓,加速滲出物吸收與消散,以改善腦血管及癱肢的血液循環,促進側支循環形成。能增加機體免疫能力,提高應激水平,調節中樞神經興奮性,增加血紅蛋白含量,抗缺氧及自由基氧化等功效,增強機體抗疲勞系統的功能。

中藥與現代康復訓練結合對于患者的肢體運動功能作用改善會更明顯。

[1] 繆鴻石,卓大宏,南登昆,等.中國康復醫學診療規范.北京:華夏出版社,1998:15.

[2] 關瑩,張立,邢艷麗,等.針康法對腦卒中后痙攣狀態的影響.中國康復理論與實踐,2011,17(4):325-327.

[3] 沈金花,王紅敏,朱鳳磊.中藥外敷結合康復訓練治療中風痙攣狀態的臨床觀察.中國中西醫結合雜志,2007,27(9):834.

[4] 竇祖林.痙攣-評估與治療.北京:人民衛生出版社,2004:137-165.

[5] 張維,越豐良.補陽還五湯瑣議.實用中醫內科雜志,1998,12(1):9-10.