恩施儺戲藝術文化分析與可持續發展路徑研究

鄭翠仙

(湖北工業大學 工程技術學院,湖北 武漢 430068)

儺戲,又名“儺愿戲”或“土地戲”,是從土家族祭祖還愿的祭儀中衍生而成的一個地方戲種。“儺戲”實際上是“還愿”和“儺戲”的總稱。儺,即假面跳神,是原始狩獵、圖騰崇拜、部落戰爭和原始宗教祭祀的產物,廣泛流傳于我國黃河以南的農村。儺文化主要包含儺壇、儺儀、儺舞、儺戲、儺面具和儺俗等內容,是古代人與神靈的對話方式。恩施儺戲最初是土家族還愿者為求子、除病、祈壽舉行的一種藝術活動,經過長期發展,形成30多個曲牌,200多個劇目,成為一種較成熟的地方戲曲。儺戲是一種宗教與藝術相結合、娛神與娛人相結合的獨特戲曲形式,一直在民間傳承。2008年,恩施儺戲被列入第一批國家級非物質文化遺產名錄;2009年底,恩施儺戲傳承人蔣品三被文化部授予第三批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人稱號。

一、恩施儺戲習俗概述

湖北省恩施市是恩施土家苗族自治州首府,在其東鄉,至今仍有湖北獨有的恩施儺戲。

恩施儺戲由“儺愿戲”(位于紅土鄉)和“壇儺”(位于三岔鄉)兩個部分組成。紅土儺愿戲“戲中有祭”,三岔壇儺“祭中有戲”,都包含有非常古老而典型的祭祀儀式。

“儺愿戲”現存于恩施市紅土鄉漆樹坪村和大河溝村,系由湖南經湖北鶴峰縣傳來,大約有320年歷史。由于此地是三省四縣交界之處,且海拔2000米左右,山大人稀,遠離城市喧囂,現在不僅還能看到還愿儀式中的十多壇法事,更重要的是幸運地保留了一批古老的儺戲劇目,如《鮑家莊》(關索戲)。[1](p52)據媒體披露在全國已絕跡,但漆樹坪班至今仍能全本演出。由于劇目較多,且生、旦、凈、丑20余種唱腔具有地方民間音樂特點,悅耳動聽,深受各個層次的人群歡迎而長年不衰,雖然基本處于自生自滅狀況,但至今每年在本地以及鶴峰縣、宣恩縣、建始縣還演出40—50場。為保留儺戲這個戲劇活化石,作出了卓絕的貢獻。

“壇儺”現存于恩施市三岔鄉,起源于明洪武年間恩施譚、楊等姓人家祭祖的“弘農堂”。它是一個文化寶庫,至今還保留有交牲、開壇、請水……等25壇完整的“法事”,集中地再現了遠古祭祀的場景,實為上古時期“人神合一”的祭政設置殘跡,其中《交牲·祭豬》就是夏商時期設壇祭祀時以豬為犧牲品的遺風,所以“三岔壇儺”可推到《禮記·祭法》。它也是一個藝術寶庫,由于唱詞浩繁,聲腔豐富,民間文學、戲劇、曲藝、歌腔、器樂、舞蹈、美術、工藝等等都混融其中而成一體。尤其是儺面具制作,現已是湖北獨有,近百個面具中每一面都有一個神話傳說、民間故事。

二、恩施儺戲藝術文化特征

1.造型工藝美。

儺戲是儺堂戲的主體部份,在舉行儺事活動前都要精心布置一個儺壇(儺堂),所以儺堂戲又稱儺壇戲。[2](p16)儺壇布置精致,集編扎、剪紙、染印、繪畫、書法、建筑等藝術為一體。儺戲表演時,表演者帶上面具,身著戲裝,手持道具(牛角、師刀、牌帶、法鞭、卦子等),進行表演。儺面具造型按劇中各類人物傳統形象進行雕刻繪制,用色彩、變形、夸張等手法彰顯其性格特征,儺面具制作材質有木、皮、竹、泥、石、布、紙等很多種。譚學朝制作的儺面具曾在西歐十多個國家和地區巡回展出,美國西雅圖大學博士鮑梅立在觀看了他的表演后,稱他制作的面具是“鬼斧神刀”,其造型大膽夸張、猙獰詭異,有著極其鮮明的美學特征;還有那些“壇儺”畫,有的已有200余年歷史,畫工精細,眾多的神靈都在紙上活靈活現,這是形成壇場氣氛重要的組成部分。

儺戲無論是戲裝還是面具上的色彩具備極強的民俗性特征。所有的色彩來源是以自然本色為基礎,多以大紅、黃色、靛藍、白色、黑色等純度極高的顏色為主。以儺面具色彩為例:紅色代表血氣方剛,代表人物忠勇的性格;黃色為基本膚色,表現人物沉著、老練的性格;靛藍是廟堂中的“陰色”、“鬼色”,表現人物陰險恐怖、桀驁不馴的性格;白色則是潔凈的顏色,表現潔白善良的人物;黑色是風吹日曬的膚色或黑夜的顏色,表現人物的質樸、率真的性格。紅、黃、藍三原色的運用及黑、白色彩的穿插,使色彩強烈跳躍、對比鮮明、搭配艷麗協調,給人帶來極強的色彩視覺盛宴。

3.舞蹈、舞臺美。

“壇儺”在鄉間也有人俗稱“跳神”的,20種左右的舞蹈方式和步法,幾乎是從頭跳到尾,人稱“儺舞”,古老而又神秘,具有極強的程式美。“儺舞”對土家族苗族民族舞蹈形態以及編創理念都有重要的影響。

“壇儺”的舞臺場景布置非常講究,“壇儺”的正面掛有正壇,正壇兩邊有龍掛,再兩邊有天門,再兩邊有花瓶。中間一八仙桌為祭臺,“儺愿戲”的祭臺上供有二郎神、劉溫錫、沉湘三個面具,面具前點有香燭。“壇儺”供放儺公、儺娘的雕像。桌帷是壽星圖。桌下放“梅山仙子”(獵神)。整體布置在空間的運用上非常充分合理,具有很強烈秩序美感和視覺吸引力。

4.音樂節奏美

說到民間音樂,“壇儺”是集大成者,大量的民歌都在其中能找到對應的例證,在原始的民間音樂基礎上如何板腔化以適應表演要求,“壇儺”都是成功的。大段大段的連唱帶說的“吟唱”上下句更是隨處可見。儺戲音樂用鑼鼓間奏,稱打鑼板。主要用在儀式中起到活躍氣氛、控制節奏、襯托劇情、豐富表演的作用,打鑼板分為法師腔、祭戲腔、正戲腔三個部分。其劇目豐富,唱詞多為七字韻文,語言質樸率真,接近群眾口語,好聽易懂。

懸浮傳感器的主要功能是測量電磁鐵磁極面與軌道之間的間隙,并檢測電磁鐵垂向運動加速度。為實現車輛的軌道接縫通過功能,一般采用 2 個間隙傳感器和 1個加速度傳感器。在長沙磁浮快線懸浮控制系統設計中,懸浮傳感器采用 3 個間隙傳感器和 2 個加速度傳感器,實現了懸浮間隙信號和加速度信號的冗余功能。當 1 路間隙信號或 1 路加速度信號出現故障時,系統自動識別故障傳感器,并切換到未出現故障傳感器,使車輛能夠繼續保持正常運營狀態。

5.劇情美。

“恩施儺戲”中有大量的民間神話、傳說、故事充斥在唱詞中、面具里。俏皮的諺語、歇后語、行頭話在表演中脫口而出,對答如流。恩施儺戲雖然帶有濃厚的宗教色彩,但神已人話,詼諧幽默的插科對白,饒有生活情趣的細節,在表演中有幫有唱,使演唱者與觀者產生藝術上的共鳴。

三、恩施儺戲保護意義和價值

1.和諧社會、娛樂人生的功能。

“恩施儺戲”之所以如今還能為社會接受,是與它演出的內容都是頌揚人生美好、鼓勵人們追求未來、勸導人們尊重長輩、宣傳懲惡揚善的教化功能離不開的。“儺愿戲”的大戲分別冠以“天團圓”、“水團圓”、“陽團圓”,是化解人世間的苦難的祝福。“壇儺”的中心旨意是將事主的祖先列入神的序列,在肅穆的原始宗教禮儀中,一點一滴地把祖宗神化的意識精細地灌輸到后一輩人的心靈深處,對人的行為起到了很好的規范作用。

在生產力極端落后的舊時代,人們生活非常困苦,就越是需要一些能娛悅生活,減輕壓力的的手段,“恩施儺戲”中的一些生活小戲,是在那種生活極端枯燥、歡笑非常貧乏的狀況下的甜味劑和鎮定劑,藝人們創造出無窮盡的歡笑的、逗樂的情節來娛神娛民。如《打金銀》中有唱詞:“風吹石頭滾上坡,深水溏是餃子鍋,黃牯下兒兩三個,雞公抱兒好幾窩……”揭示出儀式的最主要的文化功能,是象征地實現人的神圣生活,從而實現人的精神狀態的根本轉變。[3](p132)

2.重要的人文學科研究價值。

幾乎一切人文學科都能在“恩施儺戲”中找到契合點,如人類學、民族學、民俗學、宗教學、哲學、語言學等等。

在“恩施儺戲”中去尋找、研究土家族的起源、發展應該是一個很方便的途徑;在“儺戲”中對恩施土家族的民俗事象,進行調查、整理、分析和研究,探求它的特點與社會功能,揭示其發生、發展、傳承、演變、消亡的規律,也能對今天的社會發展起到促進作用;研究“壇儺”中的原始宗教信仰和今天的道德、法律與社會發展的關系一定是很有裨益的。

其次,“恩施儺戲”中體現的哲學思辨的核心——陰陽思想,幾乎無處不在,它反映出的土家族對宇宙、自然、社會、人生的看法,深刻地體現了土家人的世界觀、人生觀、價值觀。

就語言學而言,“恩施儺戲”的語言風格是他種門類中不多見的,豐富的漢語方言解釋起來回味無窮,而其中遺存的土家語(地名、稱謂等),更因為稀少而尤其珍貴。

3.重要的歷史文化價值。

“恩施儺戲”中的《鮑家莊》是全國已經難以見到的“關索戲”,這不能不說對研究中國戲劇史、研究“關索戲”這個古代儺戲活化石的流傳變遷有著決定性的作用。儺戲中文字本所記載的古代神話故事,所反映的舊時代人們的生產、生活的狀況以及倫理道德,戲中具體到夫妻、父子、姑嫂……的關系,在今天仍然有一定的教化作用,對今天研究中華民族歷史,探求古代人們的心路歷程,維持一脈相承的中華文化并在其基礎上發揚精髓摒棄糟粕都是有很好的參照作用的。“壇儺”約有四成的場次中經常出現“師娘我……”、“小師娘……”的唱詞,男扮女裝的藝人也一樣吹牛角、搖令旗,這一方面說明“壇儺”繼承了遠古時期最初的女巫祭祀的遺風,也說明人們想求得神靈庇佑時,以為一定要用人世間最真摯的男女情愛有時甚至是露骨的性愛宣泄才是最能打動神靈的,這種女巫唱給男神的歌和屈原《九歌》本質上是相通的,這對于研究三峽南岸的女性文化史和屈原《九歌》等作品都具有重要的歷史文化價值。[4](p112)

四、恩施儺戲保護傳承中存在的問題

隨著經濟的發展和人們生活方式的改變,基于農耕文明土壤的傳統形態的民俗民間文化,在現代社會環境下正在發生著巨變,有的已經面臨著消失的命運。而傳統形態的民俗民間文化不僅是基層社會成員的精神載體、思維模式和生活樣式,而且也是延續了幾千年的中華傳統文化和中華文化傳統的不可分割的重要組成部分。儺戲文化作為傳統形態的民俗民間文化的重要組成部分,也面臨著這樣的境遇。

1.恩施儺戲生長土壤的改變。

由于經濟、社會的高速發展,與舊時代“儺戲”的條件、背景已經大不相同,交通的日益便利拉近了恩施與山外的社會距離,老百姓在村村通油路、村村通電話的欣喜中對“還愿”的熱情銳減,尤其是年輕人大多出去打工,受到新文化信息的沖擊,生活方式越來越城市化,他們對“儺戲”之類的事物完全不感興趣。

2.老一輩的藝人年事已高,儺戲精髓很難得以繼承。

老一輩的藝人年事已高越來越多地離開他們經營了一輩子的“儺壇”,被命名為恩施市民間藝術家且掌握上百種儺面具制作工藝的儺戲大師譚學朝已過世,被文化部授予第三批國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人稱號的蔣品三也有八十多歲高齡,能主持和掌握全套儺戲活動的傳人(“壇儺”傳承人)都相對老齡化。尚存的儺戲活動逐漸躋身于佛、道之中,從喪葬市場分一杯羹,新一輩加入這個隊伍的人數愈來愈少。

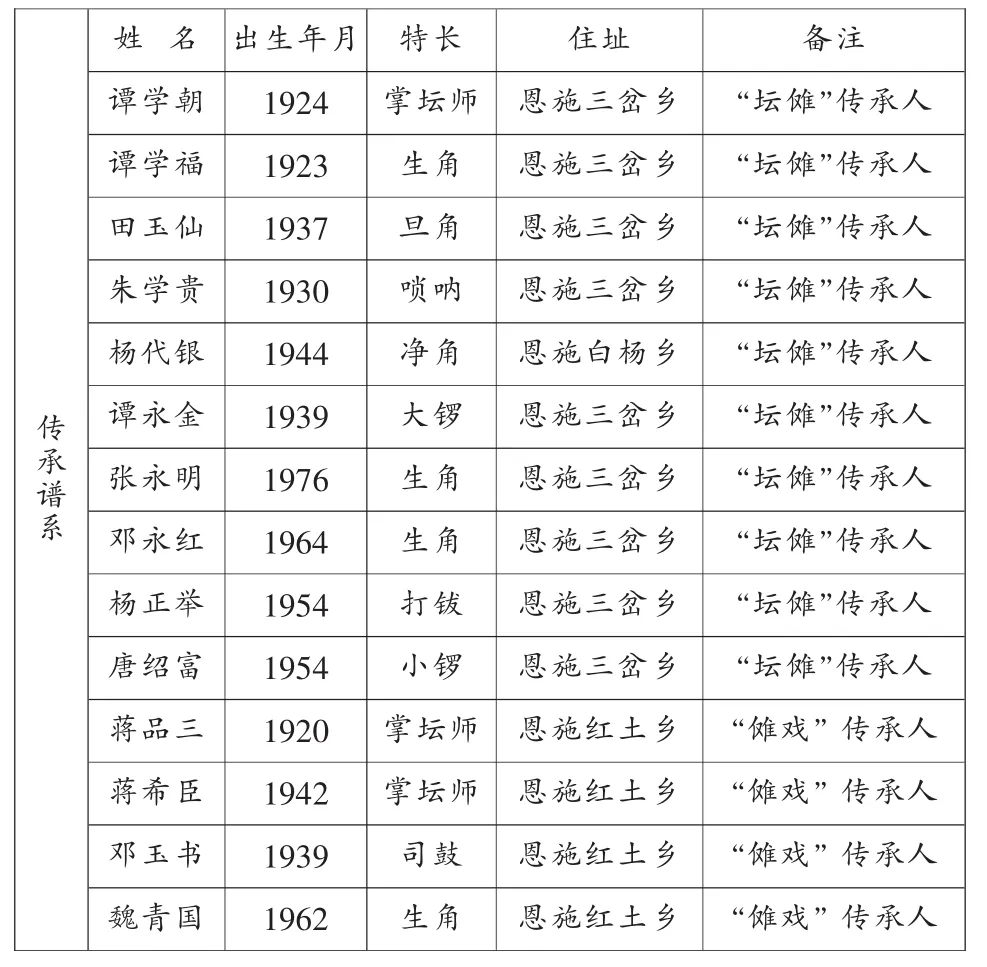

表1 恩施儺戲傳承譜系

3.恩施儺戲唱詞復雜,創新較少。

恩施儺戲本身的形式一是祭祀濃厚,祭祀唱詞比較復雜,不宜聽懂;二是儺戲表演沿襲的多,創新的較少,內容大致一樣,容易使人們產生視覺疲勞且娛樂價值不是很高,致使儺戲受眾越來越少。

五、探尋恩施儺戲可持續發展路徑

1.本土生態性保護原則。儺戲植根于傳統的土家族苗族土壤之中,具有強烈的草根藝術特質。它的存在體現出人與自然、物質與非物質、傳統文化與現代文明相依共存的關系,這是一種民間文化生態環境的客觀存在。只有正確認識這種相互關系,并以此作為指導思想,才能正確引導儺戲的保護與傳承實踐,使儺戲這種民間民俗文化形式得以發展。

2.提倡發揮資源優勢,建立儺文化、儺面具博物館及儺文化民俗村來切實保存、保護儺文化藝術,同時積極挖掘蘊藏在農村的傳統儺文化精髓,用人們喜聞樂見的民間傳統文化形式激發當地民俗文化活力和吸引游客的向往之情。同時應積極支持、協助新聞媒體以多種形式和渠道宣傳“恩施儺戲”,舉辦恩施市儺文化藝術節,利用一切可以利用的演出機會進一步宣傳鄂西儺文化,通過一切可利用手段來弘揚儺文化。

儺戲譽稱為“中國戲劇文化的活化石”,有豐富的文化內涵和多學科的學術價值,為中華傳統文化之瑰寶。近年來,全國人大科教文衛委員會在調查中發現,包括傳統工藝民族藝術等在內的民族民間文化遺產正面臨后繼無人、管理混亂和人才流失的嚴峻態勢。作為中國民間文化代表的儺文化要擺脫這種尷尬的處境,有許多問題需要解決。如經濟發展與文化保護的關系,機構的設置、資金來源渠道、知識產權等這些問題的解決,有賴于《民族民間文化保護法》的盡快制定,并使之成為保護文化遺產的一部基本法律。在具體操作上,應迅速籌建恩施儺文化藝術博物館,使《保護法》落到實處,使優秀的儺文化遺產得到很好地保護和傳承。

3.充分發揮民間傳統藝術人才的骨干作用。民間文化靠民間藝人輸送,這些活躍在民間的積極分子,不僅可以保護大量的民間文化,讓燦爛的民間傳統文化發揚光大,還可以帶動群眾投身民間民俗文化活動之中,豐富當地廣大群眾的文化生活,解決許多當地政府做不了的事情。培養和激勵民間藝術家是傳承民間文化、促進恩施生態文化旅游建設的關鍵環節。恩施來鳳縣、咸豐縣、鶴峰縣、巴東縣、宣恩縣等縣市文化底蘊深厚,民間藝人遍布鄉村,要保護好民間文化,一方面要建立民間藝人人才庫,對民間藝人進行登記、建檔,另一方面要制定適當的補貼政策,鼓勵他們從事農村文化創作、表演和弘揚工作。同時,要加大對民間年輕一代藝人的培訓,用先進文化理念武裝他們的頭腦,提高民間藝人的創作活力和創作水平,尤其要加強年輕一代對儺文化各環節的學習、傳承優秀民間文化的精髓,確保民間文化世代相傳。

4.認真挖掘和甄別傳統民間文化資源,探究儺戲、儺戲面具等優秀民間文化藝術的本質特征及規律,并加以改造和創新。在繼承和弘揚儺文化的同時,要堅持古為今用、推陳出新的原則,從內容、形式、手段等方面對其進行指導和改造。[5](p35)如在儺戲民間藝術的的繼承上,須結合現代藝術的要求,對其傳統套路、服裝、道具、音樂等進行改造,提高其觀賞性和藝術性,使之成為內容健康活潑、表演可親可近、群眾喜聞樂見的文化產品。另外,儺戲面具是中國最具代表性的面具文化,具有很高的藝術價值和審美價值,其歷史源遠流長、內涵豐富,代表本民族民俗風情、審美理想和宗教心態的具有個性鮮明的面具,是本民族文化史、美術史、戲劇史、宗教史不可缺少的組成部分,它所蘊含的歷史文化積淀,涉及到民族、民俗、宗教、祭祀、藝術等諸多方面。同時,它本身就是一種造型藝術,不拘泥藝術法則的限制,往往抓住對象的主要特征與精神氣質進行大膽的夸張和變形以達到神形兼備的藝術效果,我們可以從中探究儺文化豐富的內涵及其獨特的造型規律和裝飾手法,研究儺面具的造型藝術在現代的延續和發展對于現代設計的造型藝術而言,具有相當的研究價值。

[1]余大喜.中國儺神譜[M].南寧:廣西民族出版社,2000.

[2]曲六乙,陳達新.儺苑[M].北京:中國戲劇出版社,2004.

[3]張建建.沖儺還愿——貴州儺儀的結構、類型、意義[M].貴陽:貴州人民出版社,1997.

[4]趙洪恩,李寶席.中國傳統文化通論[M].北京:人民出版社,2003.

[5]干春松,胡葉平,鄒詩鵬.文化傳承與中國的未來[M].南昌:江西人民出版社,2004.