早期胃癌次全切除術中完全與部分網(wǎng)膜切除的療效比較

蘇 江

(江蘇省蘇州市市立醫(yī)院東區(qū)腫瘤外科, 江蘇 蘇州 215001)

早期胃癌是局限于粘膜及粘膜下層的胃部腫瘤,不論有無淋巴結轉移。通常早期胃癌及時恰當?shù)耐饪浦委熆墒够颊哳A后較好,5年生存率一般可達到90%以上[1]。一般而言,胃癌根治術中對淋巴結清掃的定義為第一級第二級淋巴結清掃,包括了大網(wǎng)膜的完全切除[2]。由于大網(wǎng)膜是人體最大的腹膜褶皺,內(nèi)有大量吞噬細胞、免疫細胞等,故是清除外來細菌病毒及防止腹膜壞疽穿孔等的重要組織。雖然大網(wǎng)膜也經(jīng)常參與胃癌的傳播,但是只有10% 的早期胃癌患者發(fā)生淋巴結轉移,且大部分位于一級淋巴結[3,4]。因此,目前有少部分研究已不支持早期胃癌網(wǎng)膜完全切除的手術方法,但目前尚無完全定論。本研究將對早期胃癌次全切除術中網(wǎng)膜全部切除與部分切除進行比較,并對兩者近期預后的影響進行分析,以期為臨床早期胃癌網(wǎng)膜切除提供依據(jù)。

1 對象和方法

1.1 研究對象:選取2009年8月至2011年8月共52例早期胃癌患者,納入標準:①行開放性遠端胃次全切除術;②術后病理明確為早期胃癌;③病史隨訪資料完整,知情同意。排除標準:①病理證實不符合早期胃癌的診斷標準。②病史隨訪資料不完全,不配合本次調查。52例患者分為網(wǎng)膜部分切除組(n=30)及網(wǎng)膜全切組(n=22),分別行網(wǎng)膜部分切除及網(wǎng)膜全切除術,收集兩組患者的年齡、性別、腫瘤分期、淋巴結轉移情況、并收集手術時間、術后出血、術前及術后血清白蛋白、術后住院時間等資料。

1.2 手術方法:兩組手術均有主治及以上職稱醫(yī)師擔任。兩組除網(wǎng)膜切除有區(qū)別外其余手術步驟及術后處理均采用標準化臨床治療進行管理。網(wǎng)膜切除關鍵步驟:胃前壁向近端牽拉向頭位,向遠端胃短血管分離大網(wǎng)膜4-5cm后打開網(wǎng)膜囊。分離1-2條胃短血管及淋巴結。充分暴露胰腺后,分離出胃右側血管后行網(wǎng)膜的全切或部分切除。術后48h開始小量飲水,術后第3天均給予流質飲食。如果術后4d患者可以進食較軟的食物并能耐受疼痛者建議出院。

1.3 統(tǒng)計學方法:采用SPSS13.0進行統(tǒng)計,符合正態(tài)分布的資料采用均數(shù)±標準差(±s)表示,兩組計量資料的比較采用t檢驗,兩組率的比較采用X2檢驗,以P<0.05表示有統(tǒng)計學差異。

2 結果

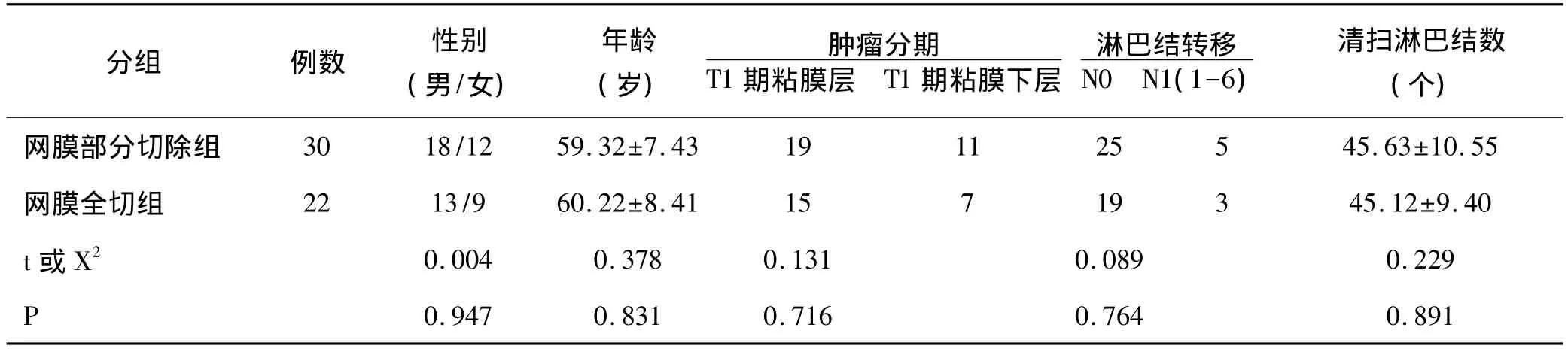

2.1 兩組一般資料比較,見表1。

表1 兩組一般資料比較(n)

表1研究顯示,兩組在性別、年齡、腫瘤分期、淋巴結轉移、清掃淋巴結個數(shù)比較無統(tǒng)計學差異。

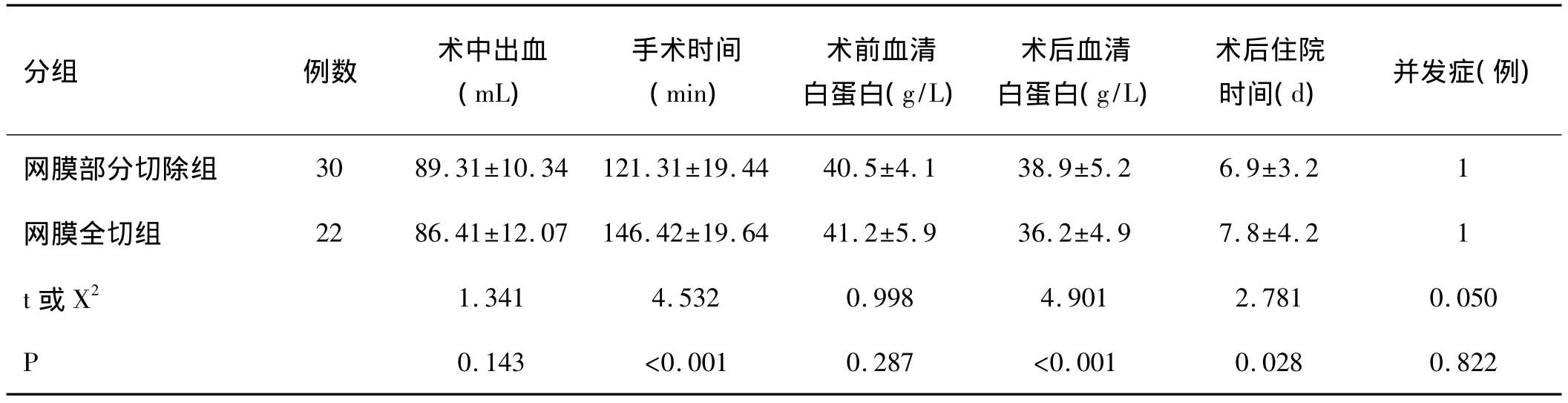

2.2 兩組手術情況比較,見表2。

表2 兩組手術情況比較

表2統(tǒng)計了兩組的術中、術后情況,結果發(fā)現(xiàn)兩組術中出血、術前白蛋白無統(tǒng)計學差異。網(wǎng)膜部分切除組手術時間顯著低于網(wǎng)膜全切組,術后血清白蛋白水平顯著高于網(wǎng)膜全切組。網(wǎng)膜部分切除組出現(xiàn)1例肺部感染,網(wǎng)膜全切組出現(xiàn)1例肺不張,均對癥治療后恢復。術后隨訪兩組患者1年,未出現(xiàn)1例患者死亡。

3 討論

腹膜包括大網(wǎng)膜是胃癌復發(fā)或原發(fā)性種植轉移最常見的部位,主要由于網(wǎng)膜內(nèi)有血管及淋巴管走行,淋巴沿著網(wǎng)膜囊內(nèi)血管回流,因此網(wǎng)膜囊內(nèi)可存在轉移淋巴結及種植癌細胞。以上這些均關系到網(wǎng)膜切除及淋巴結清掃層次及范圍,完整切除網(wǎng)膜囊可以清楚地顯露血管根部,清掃漿膜之間包裹的淋巴結和淋巴管,徹底清除胃癌的微轉移灶及淋巴結,達到根治及復發(fā)的目的。但是,大網(wǎng)膜還有其重要的作用,即通過包裹發(fā)生炎癥的腸道防止感染的擴散[5]。因此,是否選擇完全切除是一個值得討論的問題,部分研究人員認為對于淋巴結轉移較少的早期胃癌患者可以行網(wǎng)膜部分切除,其原因為:①早期胃癌患者中淋巴結及網(wǎng)膜轉移幾率低,尤其是局限于粘膜層,未出現(xiàn)脈管浸潤的患者。②網(wǎng)膜全切過程可能造成相關手術并發(fā)癥,如結腸或結腸系膜損傷。③若為肥胖患者,網(wǎng)膜全切技術相對困難。并且,殘存的網(wǎng)膜從理論上講在術后依然可以增長并填補解剖空隙,殘存網(wǎng)膜中的巨噬細胞在清除感染甚至是微小腫瘤細胞方面仍能發(fā)揮一定作用[6]。而如果選擇網(wǎng)膜完全切除術則可造成降低局部機體免疫力,減少機體的部分抗腫瘤免疫反應。因此,在早期胃癌患者中選擇切除部分網(wǎng)膜也是一種較好的治療選擇[7]。由于胃癌細胞的腹膜種植是腹膜轉移極為重要的過程,并且手術中癌細胞脫落或手術區(qū)域被切斷的血管、淋巴管內(nèi)的癌細胞隨血液和淋巴液流入腹腔是導致術后腹腔內(nèi)復發(fā)的因素,并且術前腹腔內(nèi)存在游離的癌細胞和肉眼看不見的亞臨床轉移灶也是術后腹腔內(nèi)復發(fā)的一個原因,因此網(wǎng)膜是否全切與早期胃癌術后復發(fā)是否直接相關尚還有待進一步驗證。

本研究對52例行開放性遠端胃次全切除的早期胃癌患者進行部分網(wǎng)膜切除和網(wǎng)膜全切除的對比研究,結果發(fā)現(xiàn)兩組在術中出血方面無統(tǒng)計學差異,網(wǎng)膜部分切除組手術時間短于網(wǎng)膜全切組。由此可見網(wǎng)膜部分切除組手術可行性更好,由于手術時間明顯縮短也能更好改善預后。另外,本研究對術前術后兩組血清白蛋白水平研究發(fā)現(xiàn),兩組術前水平基本一致,但術后網(wǎng)膜部分切除組患者血清白蛋白水平顯著高于網(wǎng)膜全切患者。由于術后血清白蛋白水平受組織清除程度、術中操作等的影響,可反應并預測手術的預后情況。術后出現(xiàn)毛細血管通透性升高是血清白蛋白滲出增加,并導致低白蛋白血癥。而低水平的炎癥狀態(tài)是毛細血管通透性升高的重要原因,可能與網(wǎng)膜全切有關,并與術后患者的預后及死亡率密切相關。另外本研究還發(fā)現(xiàn)網(wǎng)膜部分切除患者術后住院時間顯著低于網(wǎng)膜全切組患者,這也說明網(wǎng)膜部分切除組的短期預后更好,而兩組并發(fā)癥發(fā)生并無統(tǒng)計學差異,可見網(wǎng)膜部分切除具有一定可行性。

綜上所述,早期胃癌患者行開放性遠端胃次全切除術中采取網(wǎng)膜部分切除可使手術時間短,住院時間短,術后血清白蛋白水平更接近于術前,臨床效果明顯優(yōu)于網(wǎng)膜全切術。但是,本實驗的樣本量較小,并且隨訪時間較短,網(wǎng)膜部分切除的早期胃癌患者中遠期復發(fā)及預后情況仍需要進一步大樣本隨訪研究驗證。

[1]Lee WJ,Wang W,Chen TC,et al.Totally laparoscopic radical BII gastrectomy for the treatment of gastric cancer:a comparison with open surgery[J].Surg Laparosc Endosc Percutan Tech,2008,18(4):369-374.

[2]Park do J,Han SU,Hyung WJ,et al.Long-term outcomes after laparoscopy-assisted gastrectomy for advanced gastric cancer:a large-scale multicenter retrospective study[J].Surg Endosc,2012,26(6):1548-1553.

[3]Etoh T,Inomata M,Shiraishi N,et al.Revisional surgery after gastrectomy for gastric cancer:review of the literature[J].Surg Laparosc Endosc Percutan Tech,2010,20(5):332-337.

[4]Ha TK,An JY,Youn HG,Omentum-preserving gastrectomy for early gastric cancer[J].World Surg,2008,32(8):1703-1708.

[5]Morita S,Katai H,Saka M,et al.Outcome of pylorus-preserving gastrectomy for early gastric cancer[J].Br Surg,2008,95(9):1131-1135.

[6]Kim MC,Kim KH,Jung GJ,et al.Comparative study of complete and partial omentectomy in radical subtotal gastrectomy for early gastric cancer[J].Yonsei Med,2011,52(6):961-966.

[7]Zhao Y,Yu P,Hao Y,et al.Comparison of outcomes for laparoscopically assisted and open radical distal gastrectomy with lymphadenectomy for advanced gastric cancer[J].Surg Endosc,2011,25(9):2960-2966.