高斯煙羽擴散模型再研究

孫志寬

(神華國能集團(神東電力)集團公司,北京 10033)

1 引言

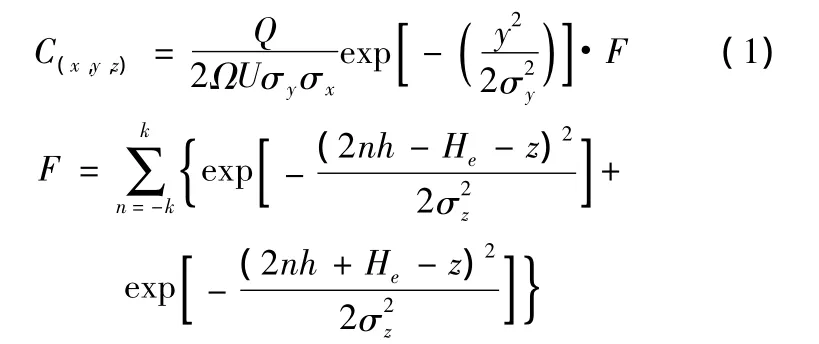

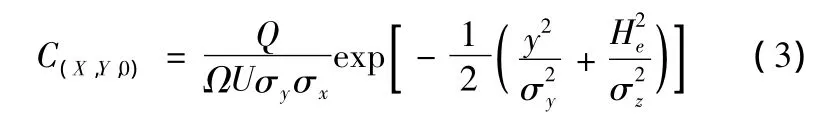

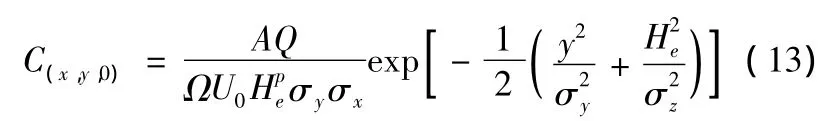

在大氣環(huán)境質(zhì)量預(yù)測及空氣污染等問題中,用數(shù)學(xué)模型模擬并預(yù)測大氣污染物輸送與擴散是一種常用且有效的手段。對連續(xù)的氣態(tài)污染源在有風(fēng)時對周圍空氣質(zhì)量的影響預(yù)測,無論是我國目前現(xiàn)行的《境影響評價技術(shù)導(dǎo)則-大氣環(huán)境》(HJ 2.2-2008)[1],還是美國EPA推薦的AERMOD模型[2],其基本形式都是高斯煙流擴散模型,其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:

式中,C(x,y,z)為污染源下方向任一點(x,y,z)處的污染物濃度,mg/m3;Q為源強,mg/m;U為水平輸送速度,m;σy和σz分別為橫向擴散參數(shù)和垂直擴散參數(shù),m;h為混合層高度,m;k為反射次數(shù);He為煙囪有效高度,m,其值為煙囪幾何高度(Hs)與煙氣抬升高度(△H)之和,即:

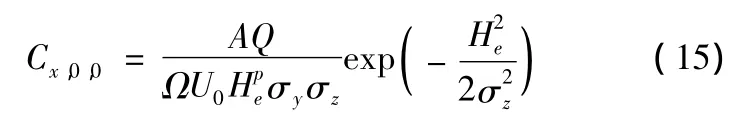

通常所需預(yù)測的是地面濃度,在無界情況下,其表達(dá)式為:

有不少國內(nèi)外學(xué)者發(fā)現(xiàn),上式計算結(jié)果與實測值有較大的偏差[2,5],Herman 和 Mccaffrey 的實驗研究[4]和我國原水電部及南京大學(xué)在徐州所做的煙流抬升和擴散試驗的結(jié)果[6]都表明:

一是高斯模型預(yù)報的峰值濃度幾乎全部低于實測值,預(yù)報與實測的誤差以D類穩(wěn)定度最大,A類最小。

二是峰值濃度出現(xiàn)的距離較實測值遠(yuǎn)。

作者認(rèn)為,造成這種誤差的原因除模型中各參數(shù)的選取和模型本身造成的誤差外,抬升高度(△H)及高斯模型計算中平均風(fēng)速(Ue和U)的計算方法還需進一步商榷。

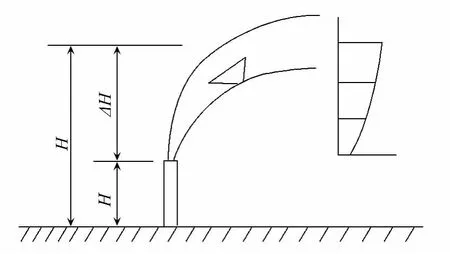

在高斯模型中,U代表了污染物受水平風(fēng)影響使污染物發(fā)生水平位移速度。污染物自煙囪口噴出,受熱力和動力作用很快到達(dá)有效高度,隨著水平風(fēng)運動并擴散,最后到達(dá)落地點,始終受到環(huán)境風(fēng)速的水平作用(見圖1)。而環(huán)境風(fēng)速是隨高度變化的,因此,U應(yīng)為污染物擴散層(He-O)的平均風(fēng)速。

圖1 煙氣抬升示意圖

而實際應(yīng)用中,往往用煙囪出口處的環(huán)境風(fēng)速Us代表U值,同樣,在計算△H時,用Us代替了抬升層(Hs-He)的平均風(fēng)速Ue,這種替代不科學(xué),也必然引起公式估算值的較大誤差。

本文在一般的假設(shè)條件下,經(jīng)過嚴(yán)密的數(shù)學(xué)推導(dǎo)后得到U和△H的準(zhǔn)確表達(dá)式,進而提出高斯修正模型,并以河南省某電廠150m煙囪的煙羽觀測和邊界層污染氣象對比觀測數(shù)據(jù),進行了修正模型與原來模型的對比計算分析。結(jié)果表明,修正后的模型更接近于實際。

2 抬升公式的推出

污染物落地最大濃度一般與煙氣有效高度的平方成反比,煙氣抬升對高速煙氣和熱容量很大的煙氣排放而言是非常重要的因素。

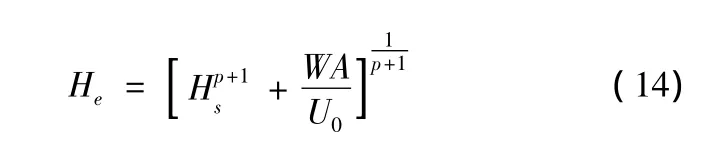

關(guān)于煙氣抬升方面的研究很多,抬升計算公式總的來說可以分兩類,一類是通過提升機理的研究而得到的理論公式,另一類是通過實驗觀測得到的經(jīng)驗公式。我國環(huán)境影響評價導(dǎo)則(HJ/T2.2-2008)所推薦的計算公式是一種半經(jīng)驗公式,抬升高度與平均風(fēng)速成反比關(guān)系,不妨假設(shè):

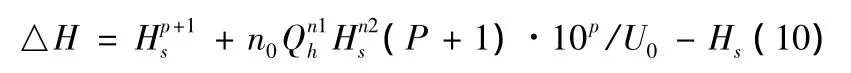

式中,W為拾升參量,與煙體的動力和熱力條件有關(guān);

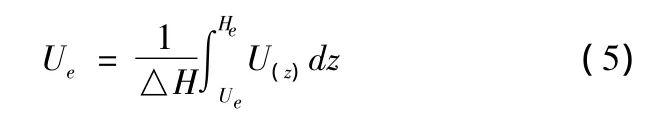

Ue為煙氣抬升層內(nèi)(Hs-He)的平均風(fēng)速:即:

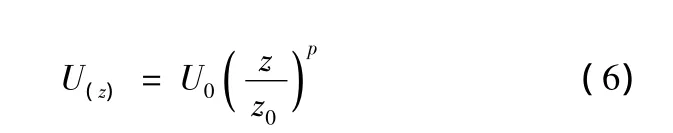

一般的,環(huán)境風(fēng)速隨高度呈指數(shù)增加[1,8],我們表示為:

U(z)和U。分別為高度為z米和z0米(10m)處的風(fēng)速,P為風(fēng)速高度指數(shù),是大氣穩(wěn)定度的函數(shù),可以從環(huán)境影響評價導(dǎo)則中查得。

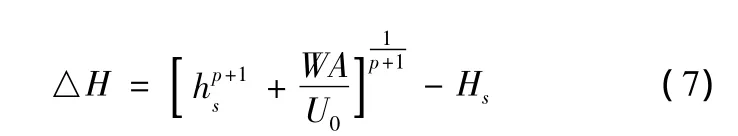

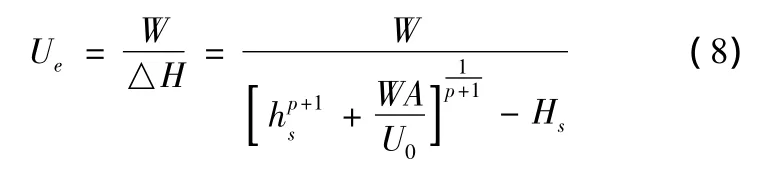

解方程組(4)、(5)、(6)便可得到抬升公式(推導(dǎo)過程略):

抬升層平均風(fēng)速為:

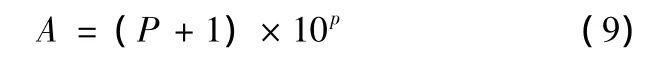

式中A為風(fēng)速垂直變化參數(shù),

其它符號意義同前。

(8)式為風(fēng)修正后的基本抬升公式。對不同型式的抬升參量有其不同的結(jié)果,只要將W值代入即可,如在有風(fēng)時、中性和不穩(wěn)定條件下,當(dāng)煙氣熱釋放率Qh≥2100kJ/s,且煙氣溫度與環(huán)境溫度的差值≥35K時,

為煙氣熱釋放率,kJ/s;

為煙氣熱狀況及地表狀況系數(shù);

為煙氣熱釋放率指數(shù);

為排氣筒高度指數(shù);

可以從環(huán)境影響評價導(dǎo)則中查得。

3 U表達(dá)式的推出

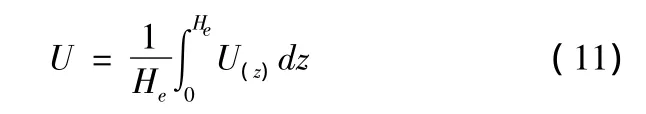

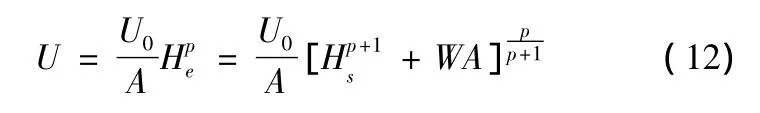

在高斯模型中,參數(shù)U反映了污染物水平輸送的平均速率,因此,U應(yīng)是污染物擴效層的平均風(fēng)速,即:

將式(6)代入并積分得(推導(dǎo)過程略),

式中各符號意義同前。

4 高斯修正模型的推出

將式(7)、(12)代入式(2),得到修正后的高斯模型:

式中,

其它符號意義同前。

對下風(fēng)方軸線濃度,高斯修正模型為:

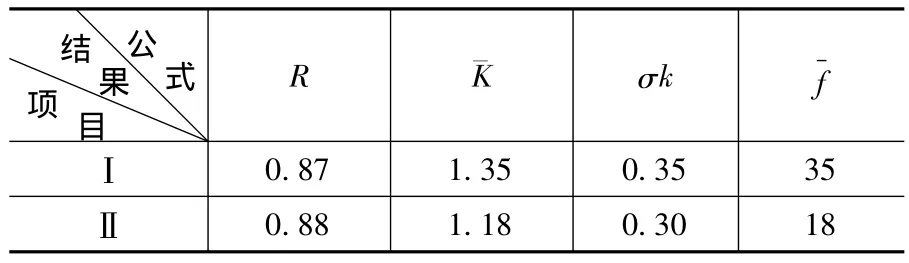

5 抬升公式及U計算式的驗證

作者利用對河南某電廠150m煙囪的煙云觀測和邊界層氣象綜合測試得到的24組煙氣抬升資料及同步觀測的低空探空有效資料,對兩種計算公式進行比較,結(jié)果表明,“新”的抬升公式及U計算式公式推斷結(jié)果更接近于觀測實際。

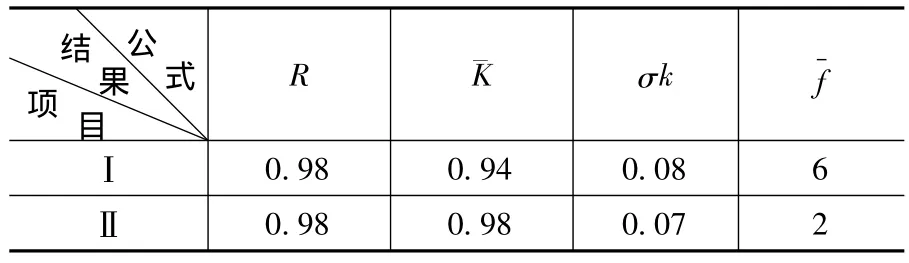

表1和表2分別列出了△H和U的實測值與公式推斷值的比較結(jié)果。

表1 抬升公式比較

表2 U 計算式的比較

表中Ⅰ為實測值與原公式計算結(jié)果比較,Ⅱ為實測值與“新”公式計算結(jié)果的比較:R為計算值與實測值的相關(guān)系數(shù);K為計算值與實測值的比,K為平均值;σk為K的標(biāo)準(zhǔn)差,f為平均相對誤差。

6 高斯修正模型的分析及比較

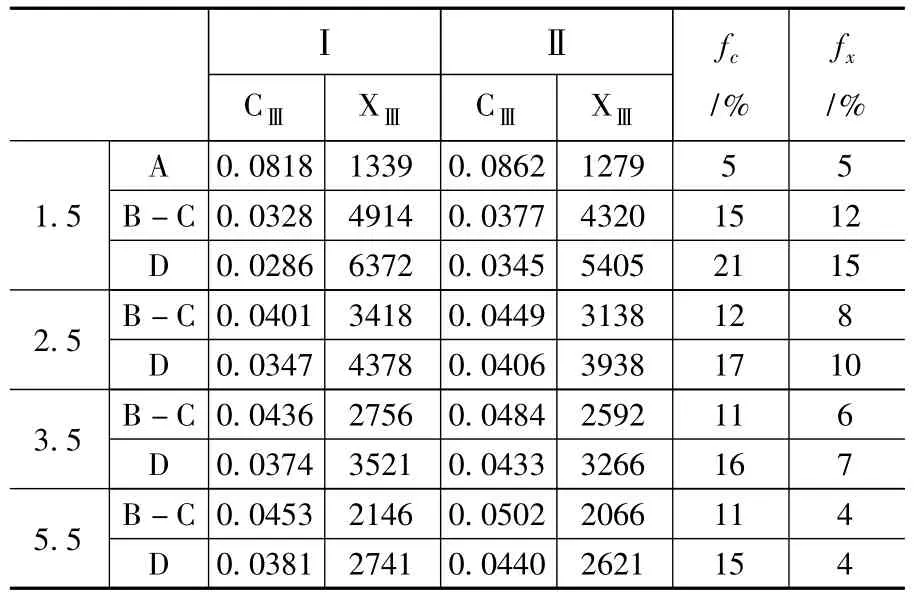

由于的大氣擴散實測數(shù)據(jù)的限制,這里僅就兩個公式(13)和式(3)的計算值進行了比較,見表3。

表3 高斯修正模式與高斯模式的計算結(jié)果的比較

表中Ⅰ為原高斯模型的計算結(jié)果;Ⅱ為使用高斯修正模型計算的結(jié)果,fc為兩種模型計算的最大落地濃度Cm的相對離差;fx為最大落地濃度出現(xiàn)距離Xm的相對離差。

兩種模型的計算結(jié)果比較:

(1)用高斯修正模型計算的最大落地濃度比使用原高斯模型計算的結(jié)果偏高。

(2)高斯修正模型計算出的最大濃度出現(xiàn)距離偏低。

(3)地面風(fēng)速較小、大氣較穩(wěn)定時,兩種模型計算結(jié)果的相對離差較大。

(4)近距離內(nèi),落地濃度的相對離差較大,距離越遠(yuǎn),相對離差越小。

這種結(jié)果與南京大學(xué)在徐州電廠的實驗和Herman等人的試驗結(jié)果吻合。

7 結(jié)語和討論

高斯修正模型是對原高斯模型進行了風(fēng)參數(shù)計算的修正,即對抬升公式及U表達(dá)式進行風(fēng)修正后推出的,公式推導(dǎo)理論合理。經(jīng)實測資料驗證,新抬升公式及U*表達(dá)式明顯優(yōu)于原公式,高斯修正模型的計算結(jié)果也更接近于實際。使用高斯修正模型,對提高大氣污染物擴散計算精度、提高大氣環(huán)境控制水平都有重要意義。

高斯模型是在平穩(wěn)和均勻湍流假定條件下,污染物年度符合正態(tài)分布的前提條件下推導(dǎo)出來的。計算誤差受諸多氣象要素觀測取值誤差及模式本身誤差影響,加上作者得到的煙羽和邊界層氣象觀測數(shù)據(jù)有限,大氣擴散模式及煙氣抬升公式的進一步修正還需做出更多努力。

[1]環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則,大氣環(huán)境(HJ 2.2-2008),(HJ 2.2-2003).

[2]Sun Zhikuan,New Approach to the Atmospheric Diffusion Model and Plume Rise Formula,3rd International Conference on Atmospheric Sciences and Applications to Air Quality[R].(第三屆國際大氣科學(xué)會議).

[3]Alan J.Cimorelli etal.AERMOD:Description of model formulation(draft)[R].USA:AMS/EPA Regulatory Model Improvement Committee,2004.1-91.

[4]Herman M.N.and D.S Mccaffrey Jr.,Assessment of the ability of four dispersion Calculation methods to predict Short-term peak pollutant Concentrations,Thirds Symposium on Atmospheric Turbulence Diffusion and Air Quality.1976.

[5]國家環(huán)境保護總局環(huán)境工程評估中心,AERMOD模型與現(xiàn)行大氣環(huán)評技術(shù)導(dǎo)則推薦模型的比較,HJ 2.2-2008技術(shù)導(dǎo)則附件.

[6]南京大學(xué)氣象系,火電廠煙流上升和擴散的試驗研究[M].科學(xué)出版社,1985.

[7]李宗愷等,空氣污染氣象學(xué)原理及應(yīng)用[M].氣象出版社,1985.

[8]萊赫特曼,大氣邊界層物理學(xué)[M].科學(xué)出版社,1982.

[9]王淑蘭,云雅如,胡君等.情景分析技術(shù)在制定區(qū)域大氣復(fù)合污染控制方案中的應(yīng)用研究[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2012,37(4):14-20.

[10]解淑艷,王瑞斌,李建軍等.現(xiàn)代化環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)構(gòu)想[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2012,37(4):26-31.

[11]劉炳江.“十二五”主要大氣污染物總量減排對策措施[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2012,37(4):5-10.

[12]李培,王新,柴發(fā)合等.我國城市大氣污染控制綜合管理對策[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2011,36(5):8-14.

[13]王帥,丁俊男,王瑞斌等.關(guān)于我國環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測點位設(shè)置的思考[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2012,37(4):21-25.

[14]嚴(yán)剛,燕麗.“十二五”我國大氣顆粒物污染防治對策[J].環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展,2011,36(5):20-23.