日本交通部門碳排放與低碳交通相關因素研究

李前喜

(貴州財經大學工商管理學院,貴州貴陽 550025)

1 引言

1997年12月在日本京都召開的「氣候變動相關的聯合國框架第三次締約國會議」上通過了京都議定書,各加盟國制定了節能減排的量化標準。日本為了實現預定的目標值,開始實施了因地制宜,創建集約型節能環保都市;抑制天然資源消費和提高使用效率,以地域為單位,構筑以公共交通為中心的交通體系,實現家用汽車向公共交通的轉換,從而減少CO2等溫室氣體的排放。通過社會各部門協調運作,力爭2050年實現低碳?循環?自然共生的可持續發展的社會形態。

2 日本國內碳排放的現狀

2.1 各部門的碳排放狀況

據日本環境省公布的最新數據[1]表明,2011年度的溫室氣體總排放量為13億8000萬噸,比前年度增加了4%。其中CO2的排放量為12億4100萬噸,占總量的94.9%,比1990年的基準值增加了8.4%。

具體到各部門的排放量來看,CO2排放量最多的是包括工廠等在內的產業部門,高達全體的34%,商業、服務行業等次之占20%,交通運輸部門位于第三位占19%。也就是說,流通及交通三項就占全體的70%。由此可見這三項是碳排放的主體,其節能減排是構筑低碳型社會的關鍵要素。

2.2 交通運輸部門的碳排放狀況

交通運輸部門以各種運輸方式承擔著日常生活中人流與物流的重要功能,交通工具的構成決定著能源消耗與碳排放的狀況。據2011年的統計結果表明,從汽車、船舶等交通運輸部門的排放量為2億3000萬噸,占日本全體CO2排放量的19%,與1990年的基準值相比增加了1800萬噸,純增加了8.3%(部門全體的增加量為6.1%)。具體到各種交通工具的排放量來看,汽車的碳排放占87.7%,其中僅乘用車就占運輸部門的一半;與此相比,鐵路軌道交通的碳排放量最少僅占3%。可以說,交通運輸部門的CO2的排放量主要是來自汽油等燃料,這也與日本經濟的發展,家用汽車已經得到普及更因素有關。

3 日本各種交通工具的利用狀況

3.1 家用汽車的保有狀況

日本在1964年東京奧林匹克運動會之后,開始制訂了道路特定財政制度,擴建和鋪裝高速道路等基礎設施,優化了可供汽車利用的外部條件。因此,汽車工業得到快速發展,無級變速型大眾車逐漸進入了一般消費者家庭,成為家庭主婦購物、接送的交通工具。據日本汽車檢查登記協會的資料[2]表明,1966年各種類型汽車保有量為8123096臺,2013年3月末已經達到了79625203臺,約40年之間就增加了9倍多。正是因為汽車所具有的隨時、門到門的便利性,逐步成為人們出行移動的主要交通工具。隨著社會經濟的不斷發展,仍有不斷增加趨勢。

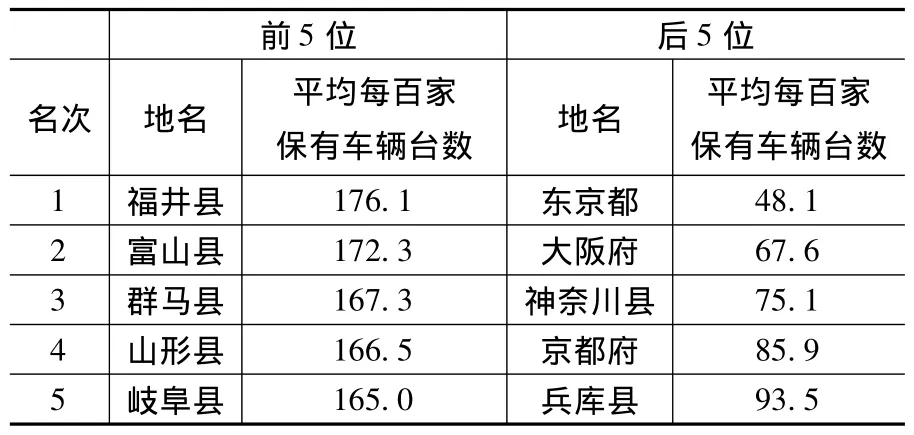

另外,如表1所示的2013年3月末各都道府縣的家用汽車的保有數量[2],分別取前后5位進行比較來看,福井縣第一位,富山縣、群馬縣、山形縣和岐阜縣緊隨其后。最后位的是東京都,每百家平均保有車輛的數量是48.1,大阪府、神奈川縣次之。全國每百家平均保有臺數是108.0量,也就是說每家庭平均保有1輛車。從日本的地理位置及區域來看,汽車保有率較高的縣多為人口較少的偏遠地域,由于鐵道和巴士等公共交通手段的便利性不夠充分,家庭、單位以及零售商店等場所停車場完備,所以家用汽車成為上下班購物等日常生活不可缺少的交通工具。另一方面,東京、大阪等大都市和地區保有率較低,多與人口密度大、具有便利性較高的公共交通網絡、停車場費用較高以及都市內路面交通慢性交通擁堵等因素有關。

3.2 都市規模與交通方式的構成

從都市規模來看,如表2所示,三大都市圈中心部都市的公共交通利用率(鐵道、巴士)為36%,與此相對地方中心都市圈的中心都市僅為4.3%。另外,三大都市圈中,中心都市的公共交通率為36%,周邊都市為27.2%,外周都市為13.2%。由此可見,都市人口的規模越大公共交通的利用率越高,同一都市圈內,中心部都市比周邊都市及外周都市的公共交通利用率高。可以說,都市規模決定著交通方式的構成以及市民對出行方式的選擇。

表1 2013年3月末日本部分都道府縣家用汽車的保有狀況

表2 大都市圈與地方都市圈各交通手段的分擔率(%)

3.3 車輛保有率與區域碳排放的關系

從前一小節家用汽車的保有狀況來看,地理位置較為偏僻、人口稀少的區域,其車輛保有率較高,而人口稠密的大都市及其周邊的車輛保有率較低。可以認為保有率較低的區域是由于公共交通網絡功能的代償,取代了家用汽車保有的必要性。

另外,日本交通部門CO2排放量的約90%來自汽車,從人口與碳排放的數據來看,三大都市圈的人口約占日本全體的50%,但碳排放量僅占42%。東京都市圈、大阪都市圈的區部與市部的排放量約為1.0t-CO2/人·年,與此相對其他地域的中小都市及城鎮約為2.0t-CO2/人·年[3]。由此可以推知,日本碳排放量與都市規模、人口密度、公共交通等因素有著密切關系。

4 各運輸方式的碳排放狀況

4.1 各交通工具碳排放比較

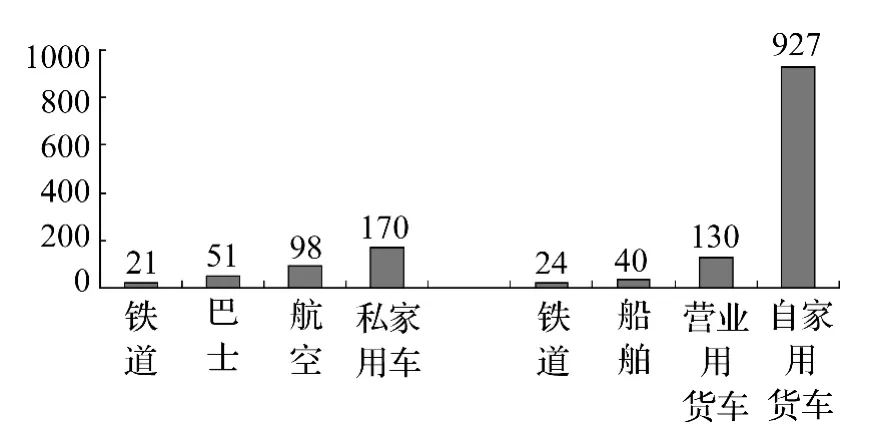

在現實的社會生活體系中,人們的出行以及物資的運送所匯集的交通流量是巨大的,根據使用交通工具的不同,碳排放量也各有差異。因此,客運和貨運中各種運送工具在行駛過程中的碳排放量也不相同。如圖2左半部分所示,以運送每人每公里所排放的CO2為基準單位,私家車的CO2排放量為170g-CO2/人公里,是鐵路的8倍,巴士的3倍。由此可見,鐵道是CO2排放量比較小,與汽車、巴士、飛機等交通工具相比,具有能源使用效率高,是一種對環境影響比較小的交通工具。

另外,在貨物運送方面,以1噸貨物移動1公里所排放的二氧化碳量為基準。如圖1右半部分所示,自家用車貨物運送的CO2排放量是927g-CO2/噸公里,與鐵路貨運和船舶相比,分別是它們的38倍和23倍。不僅如此,與同是貨物運送的營業用貨物車的CO2排放量相比高出7倍。為此,提高營業用貨物車的運送效率,適當的提高船舶、鐵道運送比例,使之物流的效率化,是減少碳排放的路徑之一。

圖1 2011年度各交通手段運送旅客的CO2排放狀況(單位:g-CO2/人公里、g-CO2/噸公里)

4.2 車速與碳排放的關系

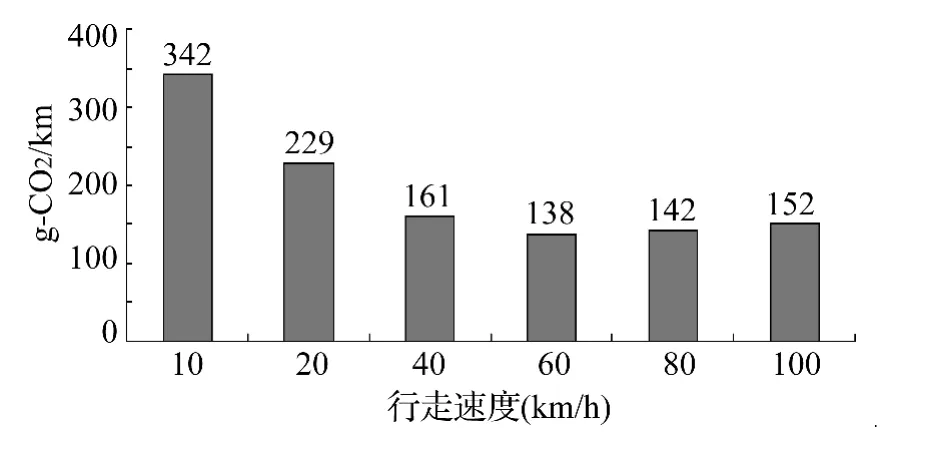

行車速度與其碳排放量與有著一定關系。交通流量增加以及車輛走行速度緩慢,均可導致尾氣排放增多,影響都市內空氣的環境質量。如圖2所的示汽車走行速度與CO2排放量的關系來看,行車速度在每小時60km/h時排放量最小,車速增加或減緩尾氣的排放量也會增多,10km/h時排放量最多,為342g-CO2/公里,約為60km/h的2.5倍。為此,整修都市道路交通網絡,科學合理的調配信號、設置人行步道以及立體交叉設施,緩解大都市內交通瓶頸,以確保適當的行車速度,對削減交通碳排放量有著重要意義。

圖2 汽車走行速度與CO2排放量的關系(小型車輛)

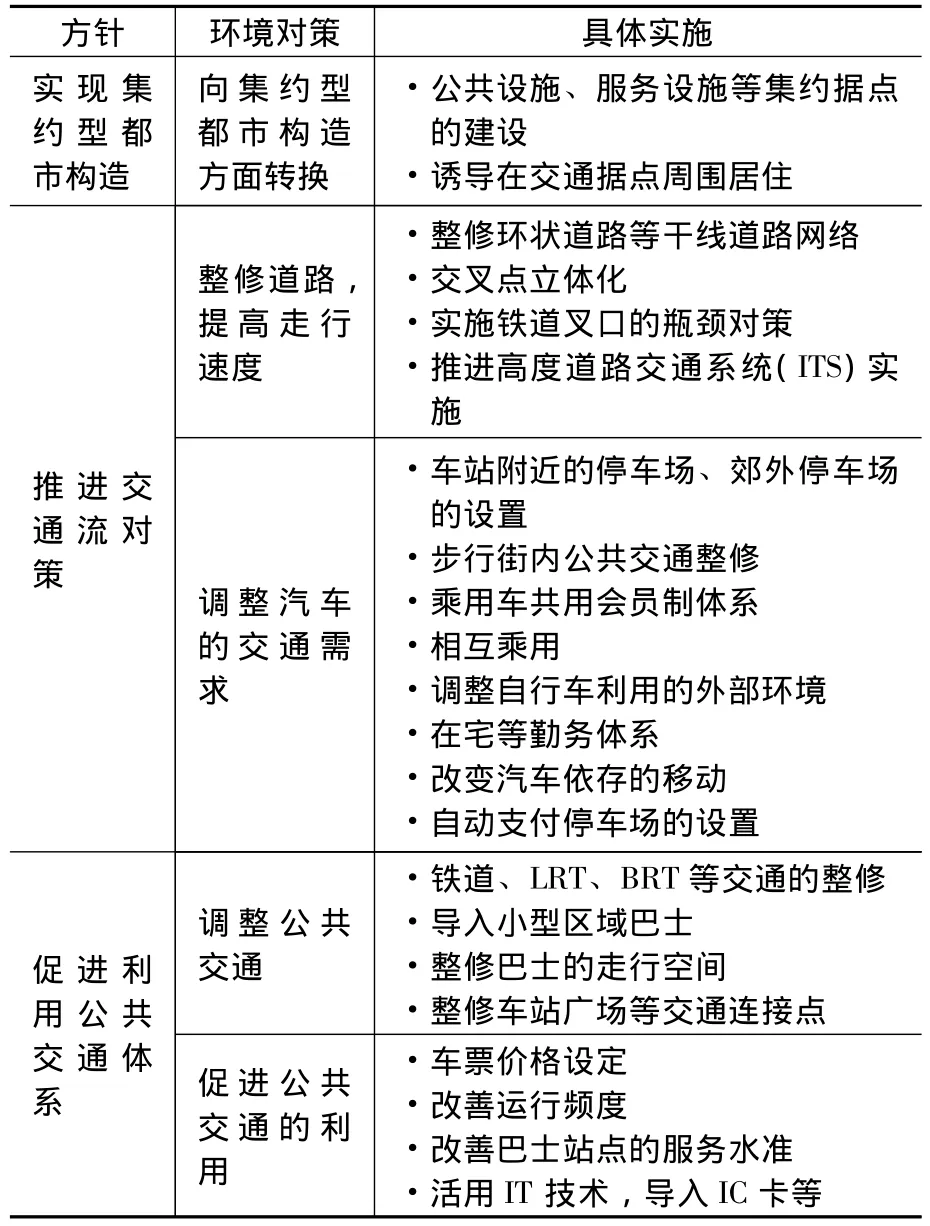

5 日本低碳型都市交通體系的構筑

低碳交通系統的建設是低碳社會中的一個重要環節。日本以建設低碳·循環·自然共生的可持續發展的社會形態為目標,力爭實現2050年削減60%~80%溫室氣體排放量。其中在交通與都市的低碳對策方面,如表3所示,主要以「脫汽車的依賴性」「縮短移動的距離」「提高行走的質量」為中心,依據都市及地域的特點進行組合,形成住居集中、各種商務機能集中的集約型都市。實現以公共交通手段為中心的交通系統,確保公共交通的定時性和便利性,促使移動的效率化,達到節能減排的目的。

表3 交通·都市構造方面的低碳對策體系

6 結語

應對越來越緊迫的地球溫暖化現象,削減溫室效應氣體的排放等,已經為全球范圍所關注的重要課題。日本在推行2050年實現向低碳、環境友好型社會轉換的目標中,以京都議定書為基準,制訂了各部門節能減排的框架體系。作為支持社會經濟活動重要手段的交通運輸部門,其能源的消耗與碳排放是一個不可忽視的重要環節,構建低碳型交通體系十分必要。

就日本實施的對策而言,首先在經濟高度成長期中大力發展以軌道交通為中心的公共交通體系基礎之上,逐步充實公共設施的建設,包括整修車站廣場、進出口,重點提高各種交通手段的換乘效率,減少換乘的負擔,并不斷地改善鐵道、巴士等公共交通網絡的節點功能。其次,整修道路交通系統,重點整修環狀道路,改善擁堵的交叉點及信號,確保交通流暢,同時大力推行節能環保意識,提倡市民節能駕駛。第三,開發汽車新技術,不斷提高發動機的燃燒功率,從而減少能源的消耗;另一方面,研發普及包括電動、油電混合、天燃氣等新能源型環保汽車,著手試驗并部分使用以太陽能發電的24小時連鎖店充電系統,減少溫室氣體的排放。第四,推進集約型都市的建設,人口的聚集對低碳型社會建設十分有利,如東京、大阪等大都市公共交通網絡比較充實,汽車的利用率相對較低。為此,家庭乘用車與公共交通的利用率可以作為評價低碳都市的標準。

[1]環境白書·循環型社會白書·生物多様性白書.環境省,平成25年版.

[2]自動車保有臺數統計データ.財団法人.自動車検査登録情報協會,平成25年3月.

[3]松橋啓介,工藤祐揮.低炭素都市の実現に向けたLRTの役割.國際交通安全學會誌,Vol.34,No.2.

[4]高速道路の料金引き下げに関する影響調査について.財団法人.運輸調査局,2010年3月5日.

[5]西岡秀三.低炭素社會の実現に向けて.予防時報237號,2009年3月.

[6]低炭素都市づくりガイドライン(案)<第Ⅱ編 低炭素都市づくりの方法>.國土交通省.都市·地域.

[7]陳平,趙淑莉,范慶.解析日本空氣環境質量標準體系[J].環境與可持續發展,2012,37(3):74-79.

[8]黃博,萬群,羅芳等.日本滋賀縣環境保護調研報告[J].環境與可持續發展,2012,37(3):84-87.