基于快速城鎮化背景下的農村社區規劃研究——以河南省淅川縣農村社區布局規劃為例

戚紅年

(南京大學 城市規劃設計研究院,江蘇 南京 210093)

黨的十七屆三中全會提出:“新形勢下推進農村改革發展,要把加快形成城鄉一體化新格局作為根本要求,建立促進城鄉經濟社會發展一體化制度。盡快在城鄉規劃、產業布局、基礎設施建設、公共服務一體化等方面取得突破,促進公共資源在城鄉之間的均衡配置、生產要素在城鄉之間自由流動,推動城鄉經濟社會發展融合。”而這一切的基礎是農村村莊的規劃和發展。

淅川縣位于河南省西南邊陲,為南水北調中線工程主要水源地,集山區、庫區、邊緣區于一體,是全國移民大縣。2006年淅川縣城鎮化水平為25.60%,由于移民和撤村并點,2010年淅川城鎮化率達到43.2%,年均增長達11個百分點,在如此快速的城鎮化背景下,村莊布局規劃對統籌淅川城鄉健康發展、指導村莊建設等工作具有非常重要的意義。

1 淅川縣域村莊分布特點

淅川全縣戶籍總人口74.6萬人,共有2個街道、11個鎮和4個鄉,9個街道社區、12個城鄉結合部鎮社區、502個村委會,3112個自然村。據調查縣域城鎮人口合計23.16萬人,2009年城鎮化水平是31.0%。

(1)各城鎮內包含了大量的村莊和鄉村人口,城鎮化的質量較低

據調查,在統計的23.16萬城鎮人口中包含有大量的鄉村人口。據統計年鑒2009年末數據,鄉村人口數多達65.86萬人,占總人口的88.6%,按此數字,城鎮人口中有高達13.11萬人同時也是鄉村人口,占到城鎮總人口的60%之多。這一方面說明城鎮內有較多的農村人口在務工經商,但更多的是縣城和各建制鎮區內有大量的村莊及村民,許多城鎮規劃區被作為城鎮建成區統計,實際上是超前城鎮化了,即現狀統計的城鎮化水平是有水分的。

(2)村莊數量很多,規模偏小

全縣人口密度為265人/平方公里,作為“七山一水二分田”地區,人口密度不低。扣除丹江口水庫水面361平方公里,人口密度為304人/平方公里。多山,造成了淅川縣村莊多、小、散的特點。全縣15個鄉鎮平均每個有207個村莊,514個行政村(社區)平均每個有6個村莊,平均每個自然村只有217人。全縣自然村中許多山區村莊是散村,實際的村落更多,規模更小。

(3)村莊基礎和公共服務設施嚴重不足,山區農村有大量的貧困戶

全縣所有行政村都已通汽車路、通電、通電話,但自來水受益村只占58%。如果統計到自然村,在山區有20~30%左右的村莊尚未通汽車路,一部分村莊不通電話,絕大部分村莊是沒有自來水供應的。大部分村莊的小學、教學點條件艱苦、設施簡陋;衛生保健設施也是如此,初級醫療衛生保健網尚未普及。山區,尤其是深山區的農民,靠耕種幾畝山坡地最多只能維持溫飽生活,遇到天災人禍必然成為貧困戶。

(4)水庫移民村莊眾多

南水北調中線工程丹江口水庫大壩由162米加高到176.6米,蓄水水位由157米提高到170米(風浪線172米),凈增13米,將淹沒湖北、河南兩省的5縣市16個城鎮。

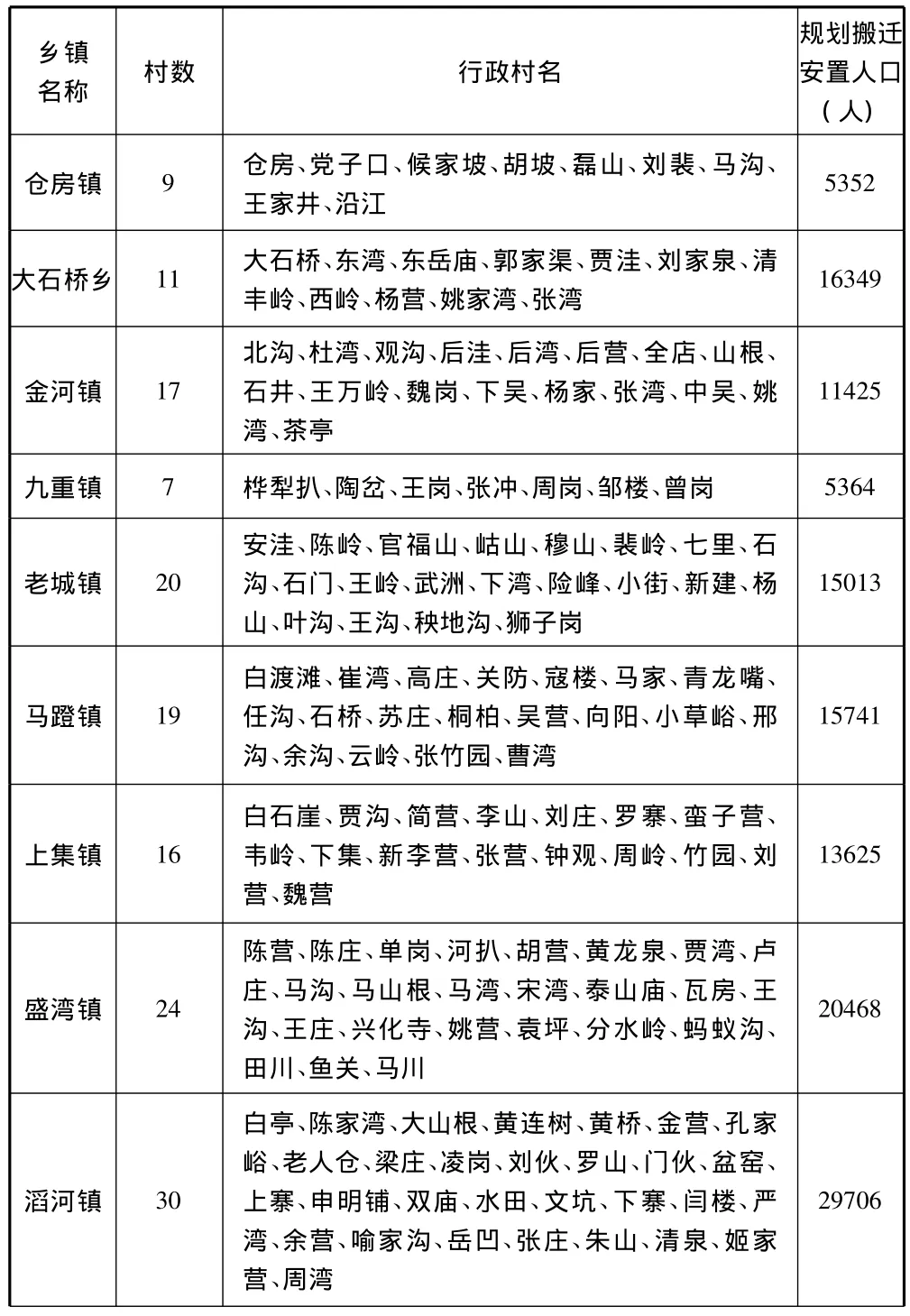

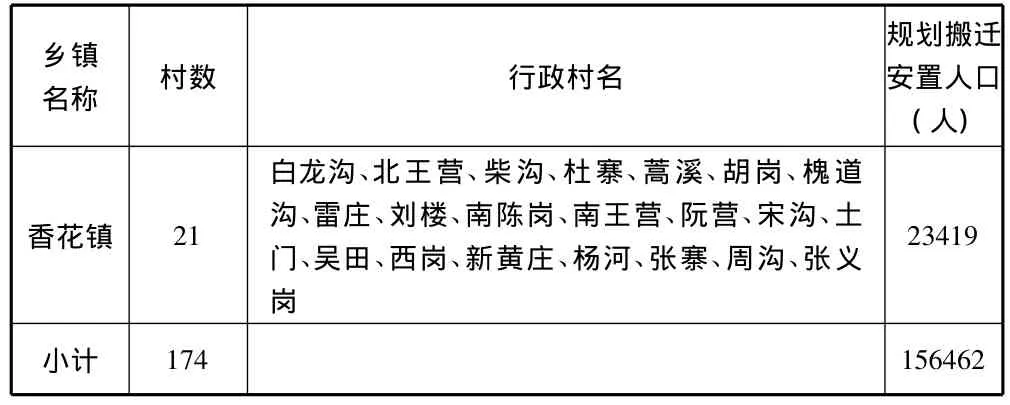

南水北調中線工程淹沒淅川縣的土地達41.6萬畝,涉及10個鄉鎮的174個行政村,根據《南水北調工程中線工程淅川縣水庫移民工作資料匯編》,截至2013年,規劃搬遷人口達15.65萬人(表1),占庫區總動遷人口的52.6%。

表1 淅川縣各鄉鎮移民規劃搬遷人口匯總表

鄉鎮名稱 村數 行政村名規劃搬遷安置人口(人)香花鎮 21白龍溝、北王營、柴溝、杜寨、蒿溪、胡崗、槐道溝、雷莊、劉樓、南陳崗、南王營、阮營、宋溝、土門、吳田、西崗、新黃莊、楊河、張寨、周溝、張義崗23419 156462小計174

2 村莊空間分布現狀

(1)按地形劃分的村莊空間分布現狀

按照自然村分布在平畈地、丘陵崗地、山區溝地三種類型劃分。分布在平畈地和山區溝地的自然村數量大體上各占26%,而分布在丘陵崗地的最多,占了48%,各鄉鎮情況有較大差異。按照地形分布的村莊人口,仍是丘陵崗地最多,占45%,平均自然村的人口數為204人;平畈地占36%,遠高于其村莊數的比重,平均自然村的人口規模為303人,規模較大;而山區溝地只占18.6%,平均自然村的人口規模僅為157人,且多為散村。

按照分鄉鎮自然村分布密度,丘陵崗地的村莊密度最高,其次是平畈地,山區溝地較低,全縣村莊平均密度為1.26,密度最高是馬蹬鎮,為1.74,最低的是西簧鄉,僅為0.90。這樣的村莊分布是很不適應社會主義新農村建設需要的。

(2)按與城鎮空間關系劃分的村莊空間分布現狀

按與城鎮空間關系劃分的村莊空間分布類型有城(鎮)中村,城鎮邊緣村,城鎮規劃區內的村莊,一般村莊等4種類型。

城(鎮)中村。除縣城外,其他建制鎮鎮區均以村委會形式管理鎮區,所以各建制鎮鎮區不存在城(鎮)中村。縣城兩個街道面積10.8平方公里,建成區內約有30個左右自然村。這些村莊隨著縣城的各項建設被拆遷安置,但從未對整村進行成片拆遷改造。因此,即便在縣城中心的街坊內的也可看到一些經過自發改造的小片村宅,這些村莊已經與城市各類建筑融為一體;也有若干有一定規模的成片村宅,但都己經過改造成密度很高的兩三層的小樓房。

城鎮邊緣村。商圣、龍城兩個街道外圍,上集鎮的9個社區和金河鎮的3個社區的2.24萬人已作為縣城建成區的組成部分。但這些社區內的78個自然村絕大多數都完整的存在,少數因建設需要被部分拆遷安置。這些村莊也沒有進行過整村拆遷改造安置。縣城外的9個鎮鎮區內有38個行政村的184個自然村共6.66萬人,占9個鎮區常住人口的64.4%。這些自然村中有少數村莊因鎮區發展部分被拆遷安置,部分與鎮區的其他建筑融為一體,多數村莊都在鎮區內或鎮區邊緣完整的存在。

城鎮規劃區內的村莊。縣城規劃建設用地外、規劃區范圍內有上集、金河、毛堂3個鎮鄉的19個行政村105個自然村。9個建制鎮制鎮區只有厚坡、紫荊關、盛灣、老城有新的城鎮規劃區要開發建設,4個鎮的鎮區外、規劃區內涉及31個行政村的185個自然村。

一般鄉村的村莊。除上述類型以外的其他村莊。

(3)按村莊人口規模分類的村莊現狀

自然村平均規模僅為218人,自然村個數呈現中間多,兩頭少的特點,人口規模在100~199人之間的自然村個數和人數最多,占村莊總數的37.3%,占村莊人數的23.0%;自然村個數占總數10%以上的還有50-99人、200-299人、300-499人三個分級區間;自然村人數占總數10%以上的還有200-299人、300-499人、500-999人三個分級區間。

各鄉鎮的村莊人口規模相差很大,平原地區的厚坡鎮和九重鎮自然村平均人口規模有386人和345人,沿丹江口水庫有較多沖積平原地的滔河鄉自然村平均人口規模也有355人,這3個鄉鎮人口超過500人的自然村有119個,占全縣同等規模自然村數的一半。而山區面積大的毛堂、西簧、倉房等鄉鎮,以及丘陵山地面積大的香花鎮自然村平均人口規模都在200人以下,山區超過500人規模的較大村莊極少。

這樣的村莊人口規模顯然是不能夠配套完善基礎設施和公共服務設施,不可能也不必要村村(組組)通路、通水、通電話,更不可能都辦學校、幼兒園、衛生室、文體活動室、老人活動室等。按照規劃循序漸進建設新農村對淅川來說確實很有必要。

3 淅川農村社區規劃研究

(1)關于村莊規模分級

在規劃的中心社區和基層社區人口規模的預測中,作者認為一個村莊規劃期末的確定人口數是很難的,不確定因素太多。因此選擇了村莊人口規模的區間預測,具體分為7個等級。最少的村莊人口規模到規劃期末為100~200人,這個等級的基層社區有142個,一般平原崗地不設置這樣小規模的村莊,但山區村莊還需要這樣規模的基層社區存在。200-300人、300-500人這兩個規模等級的村莊最多。中心社區的人口規模都在500人以上,其中1000人以上的占將近一半。之所以沒有把中心社區人口規模起點定得更高,主要是基于實際考慮,許多山地丘陵地區村莊規模偏小,即便要達到規劃的最低規模也要做出極大的努力。并且,在城鎮化進程中,無論是規劃的中心社區還是基層社區,其人口數量都是要逐步減少的,而受制于各方面條件的制約,撤并村的人口搬遷到規劃社區來居住也不會很多。淅川縣的大村莊不多,故規劃期末最大的兩個中心社區有2000-2500人,1500-2000人的中心社區也只有4個。

(2)關于城鎮區和城鎮規劃區的規劃社區

按照淅川縣各城鎮的發展趨勢和規模,將來部分城鎮區仍會保留若干村莊,城鎮規劃區內的保留村莊會更多。經預測,在縣城內上集、金河兩鎮的12個社區的78個村莊在近期內全部改造完畢,其他鎮區200多個村莊也要拆遷安置改造,剩下鎮區邊緣改造不到的則要撤并重組,成為新農村建設的示范村。規劃期末在城鎮區和城鎮規劃區的農村社區有66個,約7.12萬人,作為城鎮人口而不是鄉村人口統計,在社區建設方面也要有新的舉措。

(3)關于中心社區

中心社區的選擇要點:首先,具有一定規模,根據現狀,規劃中心社區的人口規模一般平原區在1500~2000人左右,丘陵區在1000~1500人左右,山區可在500~1000人左右;其次,要有良好的區位交通條件,位置適中,與周邊村莊聯系較方便,起著鄉鎮片區中心的作用,有一定的發展用地條件;第三,要有一定的基礎設施和公共服務設施,如商業網點、小學等;第四,選址不宜靠近鎮區;第五,數量要因地制宜,選擇不宜多。

確定要撤并217個自然村、集聚5.62萬人,建設38個中心社區。按照現狀人口統計,平均每個中心社區要集聚1479人,按照規劃人口統計,平均每個中心社區規劃期末有1100人。中心社區所在的行政村在撤村并點方面力度要大些,在完善基礎和公共服務設施要大量資金,要縣和鄉鎮政府給予一定的投入扶持,規劃的中心社區應當率先作為新農村建設的重點進行規劃建設。

(4)基層社區

基層社區是保留的規模較大的自然村,一般現狀人口規模大于200人(包括散村遷并在一起超過200人),并考慮合理的耕作半徑和交通條件來設置,是從事農業生產的村民集中居住地。一般以農民從住宅到耕作農田單次出行在半小時左右。以淅川縣發展的客觀條件和趨勢看,基層社區將長期存在。基層社區的選擇在平原崗地規模可大些,山地丘陵規模可小些。規劃淅川縣設置600~700個基層社區,規劃期末基層社區人口約有23.62萬人,占縣域總人口的35.0%,平均每個基層社區366人(按照現狀人口統計,每個基層社區平均要吸納4.1個自然村,820多人)。

(5)撤并村

淅川縣自然村數量多達3100多個,許多山區村莊交通不便,上學難、看病難、買賣難;多數山村人均只有幾畝貧瘠的山坡地,以此謀生僅能維持溫飽,許多自然村的消亡是必然的。

確定撤并村一般在200人以下,但在平原區根據需要部分撤并村可大于200人,而在山區少數200人以下的自然村也可以保留為基層社區。據此,經過對各鄉鎮自然村的逐一分析判斷,確定淅川縣的撤并村多達2400多個,占全縣自然村總數的78%。

淅川縣現狀自然村數達3112個,規劃這些村有8種空間變化,分述如下。

①因丹江口水庫工程建設需要外遷的村莊。涉及到174個行政村的517個自然村,15.6萬人,其中外遷縣外13.3萬人,縣內自安3.3萬人。自安移民主要遷入九重、厚坡、馬蹬、香花4鎮,必須遷入鎮區或者規劃的中心社區或基層社區。

②需要撤并的城鎮區內村莊。歷史上已經遺留下來大量的城(鎮)中村,多數仍然從事農業生產或兼業為主,城鎮建成區也是農民住宅為主體。在今后的經濟發展和城鎮化進程中必須大量消化鎮區的農業人口,大量的城(鎮)中村必須遂年進行拆遷改造。并且,在今后的城鎮發展中盡量不要再出現新的城(鎮)中村。這是一項難度很大的工作,但卻是提高城鎮品位、完善投資環境、增強城鎮吸引力、邁向現代化必須要做的工作。確定規劃期應撤并的城(鎮)中村有266個之多,涉及9萬多村民,主要在縣城和幾個重點鎮。

③中心社區的遷并力度是比較大的,需要并入相鄰的48個村莊,還要遷入相鄰的158個村莊,這也是一項十分艱巨的任務,需要一個一個村莊去落實。

④規劃的基社區有646個,分為三種類型,一類是在緊鄰鎮區邊上不作為城(鎮)中村的自然村,大約有40多個,需要撤并為14個規劃社區;另一類是在城鎮規劃區內的180多個自然村,規劃撤并為52個基層社區;第三類是面廣量大的普通農村,1200多個自然村規劃為580個基層社區。

4 結語

將分散的自然村落逐步進行撤并是推進城鎮化、建設新農村、解決三農問題的重要舉措,也是河南省“三化”協調發展的重要支撐。撤并自然村,加強中心社區和基層社區建設,有利于基礎設施的集中配套建設,節約寶貴的土地資源。應看到,撤村并點既是一項利國利民的工作,也是一項比較艱巨的任務,既不能急于求成,不能強拆強搬,但也不能無所作為,任其自然。需要創造條件、因勢利導。必須與非農產業就業機會增強,城鎮化進程推進、農民教育文化水平提高、農業生產規模化、集約化水平提高、戶籍制度改革、土地流轉機制建立以及社會保障制度完善等一系列措施相配合。這需要一代人至兩代人的努力和時間,需要長遠規劃、分期實施,逐步推進。

[1]李兵弟.中國城鄉統籌規劃的實踐探索[M].中國建筑工業出版社,2011.

[2]葛丹東.中國村莊規劃的體系與模式[M].東南大學出版社,2010.

[3]方明.農村社區規劃與住宅設計[M].中國社會出版社,2006.

[4]金兆森.農村規劃與村莊整治[M].中國建筑工業出版社,2011.

[5]石憶邵.國內外村鎮體系研究述要[J].國際城市規劃,2007,4..

[6]劉繼斌等.經濟欠發達地區縣域村鎮體系規劃編制研究[J].經濟地理,2011,10