校本課程的立足與生長——關于物理學科校本課程的開發、建設與實施的思考與實踐

朱建廉

(南京市金陵中學,江蘇 南京 210005)

欲將某項工作開展得有聲有色,通常需要把握住兩個基準點:第一,認清該項工作賴以發生的立足點,以保證該項工作能夠穩妥起步;第二,找準該項工作得以騰飛的生長點,以保證該項工作能夠健康發展.開展校本課程的建設當然也不例外,也應該在認清立足點和找準生長點這兩個方面付出相應的努力.本文結合筆者在相應的物理校本課程開發與建設中的運作實踐,理性地剖析校本課程開發與建設的立足點和生長點,試圖對校本課程的開發、建設與實施能夠起到一定程度的理性指導作用.

1 關于校本課程開發與建設的理性思考

1.1 關于校本課程的基本認識

課程結構一般具備著“三級課程結構體系”的特征,即完整的課程體系是由如下式所示的三級課程所組成:

課程體系=國家課程+地方課程+校本課程.

其中,關于校本課程的基本認識通常應該注意到這樣幾個要點:校本課程是課程體系中不可忽缺的組成部分;校本課程是課程體系中學科課程的重要補充;校本課程是課程體系中特色最為鮮明的部分;校本課程是課程體系中功能最為獨特的部分;校本課程是課程體系中運作最難把握的部分.

1.2 關于校本課程開發的立足點

關于校本課程開發的立足點問題,筆者的思考是這樣的,既然校本課程是課程體系中不可忽缺的組成部分,既然校本課程是課程體系中學科課程的重要補充,那么校本課程的相應目標也就應該被自然地納入課程體系的總體目標之中而指向于“促進學生的可持續性發展”.校本課程是完整的課程體系的組成部分和重要補充,其具體的含義可由圖1所示的邏輯從屬關系示意圖給出直觀的表達;我們說校本課程的相應目標應該自然納入課程體系的總體目標,其具體的含義是校本課程的相應目標應與我們的課程目標取得一致——促進學生的可持續性發展.從這個意義上說,校本課程開發的立足點顯然應該是尊重學生的發展需求.

圖1

1.3 關于校本課程建設的生長點

關于校本課程建設的生長點問題,筆者的思考是這樣的,一方面由于校本課程的特色鮮明,功能獨特和運作難以把握;另一方面由于學科課程的相關建設和相關運作均較為成熟.所以在針對校本課程建設的生長點問題的解決策略選擇上,通常是選取所謂基于學科背景的校本課程而予以開發與建設,試圖將校本課程的建設建立在相應的成熟的學科課程背景之上而努力實現其間的融合(見圖2所示),進而較為順利地實現促進相應校本課程的健康生長.從這個意義上說,校本課程建設的生長點完全可以是基于學科的生長基礎.

圖2

2 關于校本課程開發與建設的運作實踐

2.1 基于上述認識而采用的常規做法

基于對校本課程及其立足點與生長點的上述認識,在通常情況下筆者針對校本課程的開發與建設所采用的常規做法,理性剖析學科課程的現實運作狀況;準確界定學科課程的亟待強化環節;構建相應校本課程而予以補充強化;努力實現校本課程與相應的學科課程之間的有機融合并促進校本課程的健康生長.相應的運作以案例1說明如下.

案例1.關于《高中物理解題過程與方法研究》的校本課程簡介.

課程背景:在高中物理學科的學習過程中,學生們普遍感到的典型困惑主要有:第一,高中物理的課往往是“一聽就懂”,高中物理的題卻常常是“一做就錯”;第二,對于高中升學試卷上的物理試題做起來很輕松(“中考”物理學科的考分通常都普遍較高),但對高中物理學習過程中的各種習題做起來卻很吃力(高中階段各類考試中物理成績通常都普遍偏低).由于上述兩個困惑均聚焦于高中物理解題這一特定的物理學科學習的具體環節上,而解題能力對學生的發展所產生的影響又顯然是不言而喻的,同時考慮到形成上述困惑的根本原因是由于學生對物理解題過程的認識不夠精準、對物理解題方法的把握不能到位所致,所以便產生了開發《高中物理解題過程與方法研究》的校本課程的設想.

相關說明:關于《高中物理解題過程與方法研究》的校本課程,作如下說明.

(1)為了幫助學生們在物理學科學習中解開上述困惑,為了針對“高中物理解題”從真正意義上培養學生們的解題能力,多年來筆者一直借助于選修課的平臺而開設旨在幫助他們加深對物理解題過程的認識和提高對物理解題方法的領悟的校本課程.

(2)在相應的校本課程的實施過程中,我們把握住準確認識物理解題過程和靈活掌握物理解題方法這兩個關鍵環節.試圖從過程與方法的角度入手,在尊重物理學科的教學規律、尊重學生在物理解題訓練中的認知規律的基礎上,針對高中物理習題教學這一環節進行了有益的探索.

(3)作為校本課程建設成果的標志性文本,筆者將多年來在相應選修課中的相關探索心得以《瀚海泛舟——高中物理解題的過程與方法》為標題而結集出版.

2.2 搭建相應平臺而采用的特殊做法

盡管把尊重學生的發展需求和基于學科的生長基礎分別作為校本課程開發與建設的立足點與生長點,從而對相應校本課程的開發、建設乃至運作均在一定程度上起到了積極的理性指導作用,但相應的校本課程仍然要受到高考的制約.于是,我們便理性地思考這樣一個問題:如果在擺脫高考的制約,那么校本課程乃至學科課程將應該作怎樣的合理構建呢?在高校強有力的支持下,我們搭建了特殊的平臺,對校本課程乃至學科課程的建設采用了特殊的做法,做出了有益的嘗試.相應的運作以案例2說明如下.

案例2.關于《擺脫高考制約背景下物理課程的創新建構》的校本課程簡介.

課程背景:1997年,金陵中學在清華大學、南京大學、東南大學、浙江大學、華中理工大學等著名高校支持下成立了“教改實驗班”,在擺脫升學壓力的前提下(相應高校用保送生指標保證該班學生免試直升高校)而針對高中課程設置與實施作理性的研究.

相關說明:關于《擺脫高考制約背景下物理課程的創新建構》的校本課程,相應的設置與實施僅從物理學科課程的創新設置,作如下說明.

(1)與教育專家、學科專家共同探討相應的課程設置.物理學科的課程內容主要有:高中物理知識的梳理與整合;高中物理實驗的開發與研究;物理思維方法的梳理研究;研究性學習與綜合性研究的開展.

(2)在相應課程的運作中,學生對物理實驗的開發與研究、研究性學習活動、綜合性研究活動等興趣盎然、十分投入,也做出了出色的成績.

(3)1998年在相應課程的運作中,學生們的物理實驗研究論文、科技研究論文、人文課題研究報告、綜合性課題的研究報告等匯集成冊,以《年輕的思考》為書名,由南京大學出版社正式出版,受到了一批著名教育家、科學家的廣泛贊譽.

(4)在相應課程取得了一定經驗后,筆者又進一步將其作為校本課程移植到選修課中而面向全體學生開設.

3 關于校本課程開發與建設的運作體會

在校本課程開發與建設的相關運作中,筆者的收獲主要有:更新了教育理念;營造了學習氛圍;鍛煉了師資隊伍;完善了課程體系;促進了學生發展.從中所獲得的體會則是:尊重學生的發展需求,基于學科的生長基礎,開發與整合相應的“非課程性資源”并在校本課程的建設中努力使其向著“課程化”方向轉化——這應該是校本課程開發與建設的合理運作模式和重要的發展方向.

特別應該指出的是:在將“非課程性資源”向著“課程化”方向轉化的過程中,筆者在“科技玩具的課程化研究”方面也做出了有益的嘗試.相應的運作以案例3說明如下.

案例3.關于《“奇異的飲水鳥”的物理原理探究》簡介.

背景:為了整合豐富多彩的校本課程資源,筆者精選了一些科技玩具并試圖將其納入校本課程資源之中,并努力在相應的運作過程中實現向著“課程化”方向的轉換.這里展示的《“奇異的飲水鳥”的物理原理探究》,就是其中的一例.

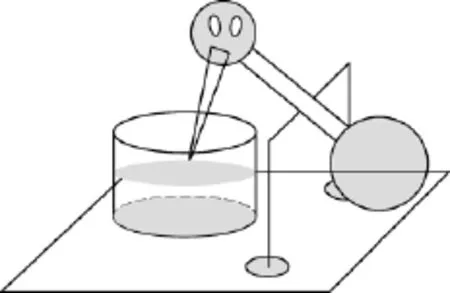

現象:如圖3所示,在水平支架上架著一只小鳥,小鳥的前面放著一個水杯,將小鳥的腦袋按下而令其飲水,放手后便自動的作往復運動而呈現出如下現象,即小鳥低頭飲水,飲水數秒后抬頭;過一會兒又低頭飲水,飲水數秒后又抬頭(如此不斷重復).

圖3

觀察:(1)鳥體是一根玻璃管連接兩個玻璃泡.

(2)整個鳥體能以水平支架為轉軸轉動.

(3)鳥體內盛有液體且隨其飲水而流動.

(4)體內液體流向上泡時小鳥低頭飲水.

(5)體內液體流向下泡時小鳥抬頭呼吸.

(6)在小鳥的腦袋上包裹著潮濕的紗布.

(7)紗布上有幾根細紗沿至小鳥的嘴尖.

……

分析:(1)鳥體繞水平支架往復轉動是由于力矩的周期性變化使然.

(2)力矩之所以作周期性變化是由于鳥體重心作周期性變化.

(3)鳥體的重心作周期性變化是由于鳥體內液體周期性流動.

(4)鳥體內液體作周期性流動是由于鳥體內氣體壓強的變化.

(5)鳥體內氣體的壓強的變化是由于鳥體內氣體溫度的變化.

……

猜想:(1)鳥體內的液體應該易揮發,譬如在鳥體內充有酒精或乙醚.

(2)鳥體的上下部均應有氣室,上下均有氣室方可使液體往復.

(3)上下氣室氣壓差交替變化,從而使鳥體內液體周期性流動.

(4)溫差影響著液體蒸汽壓差,液體的飽和氣壓隨溫度而變化.

(5)濕潤的紗布蒸發影響溫度,蒸發改變溫差進而改變蒸汽壓.

……

驗證:(1)將“飲水鳥”拆開而以實驗檢測其內液體,驗證猜想(1).

(2)將“飲水鳥”拆開而觀察其構造上的特征,驗證猜想(2).

(3)設計相應的實驗并查閱相應的文本資料,驗證和證實猜想(3)、(4)、(5).

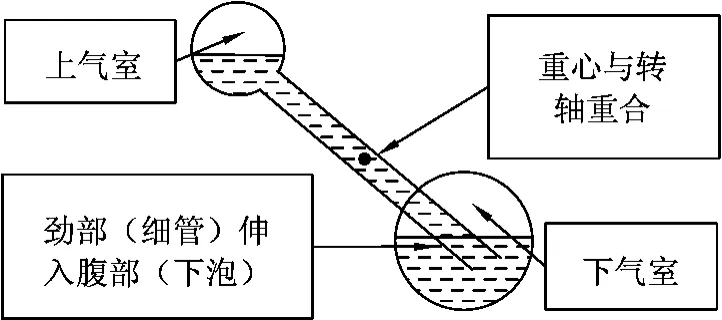

解釋:如圖4所示,小鳥頸部(細管)伸入腹部(下泡),充入液體后形成上、下兩個氣室,靜止時鳥體重心與轉軸重合.由于鳥的頭部濕潤的紗布蒸發制冷使上氣室中液體的飽和汽壓減小,鳥體內液體上流而使小鳥低頭飲水;由于小鳥低頭飲水時鳥嘴尖處細紗浸入水中,毛細現象使包裹小鳥腦袋的紗布充分濕潤,這樣上氣室的溫度將會回升至環境溫度,上氣室中液體的飽和氣壓又將增大,鳥體內液體下流而使小鳥抬頭喘息,如此便會不斷的往復.

圖4

感受:這里是指相應的課程給學生帶來的感受.

(1)這樣的學習活動讓我們知道了什么是物理.

(2)這樣的學習活動讓我們感受到了學習的樂趣.

(3)若干年后我們可能會把校園內的經歷全都忘卻,但這樣的學習活動卻能給我們留下久遠的回憶.

……

小結:把科技玩具中所蘊含著的物理知識整合為以物理學科為背景的校本課程資源,其相應的教學功能可以從所謂的“玩具中的物理學”所具備著的特征中得以體現.

和作為學科課程內容的物理學相比,“玩具中的物理學”具備著如下幾個特征.

(1)趣味性特征.盡管作為學科課程內容的物理學也在一定程度上具備著“激趣”功能,但“玩具中的物理學”所先天性具備著的“激趣”功能應該更強.

(2)內隱性特征.作為學科課程內容的物理學由于以文本方式呈現而具備著“外顯性”特征,但“玩具中的物理學”所涉及到的相應內容卻是呈“內隱性”特征,因而對學生的探究能力要求更高.

(3)綜合性特征.作為學科課程內容的物理學其某一個章節所涉及到的內容顯然被局限于物理學的某一個分支,而“玩具中的物理學”即令在某一個具體的玩具中所涉及到的內容往往也具備了綜合性特征.這就將對學生的綜合能力提出更高的要求.

(4)實踐性特征.如果說針對以文本方式呈現的作為學科課程內容的物理學的學習可以運用文本閱讀的方式,那么針對“玩具中的物理學”的學習其相應的方式就無法回避實踐性的操作.

(5)互補性特征.實際上,在“玩具中的物理學”與“作為學科課程內容的物理學”之間,應該能夠從多個側面和多個層次上實現所謂“互補性”的相互支撐.這使得從科技玩具中開發與建設相應的校本課程成為一種必要、成為一種必須.