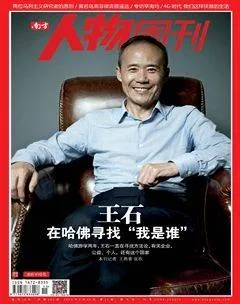

辛夷塢 意外暢銷的青春

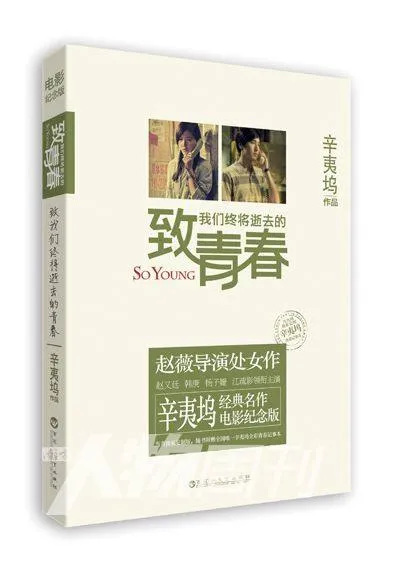

這段時間,小說《致我們終將逝去的青春》(以下簡稱《致青春》)的作者辛夷塢成了家鄉小鎮上的新聞人物。“電視臺的人找到了我媽,我媽不接受采訪,他們就在我們家門口拍了一通。”辛夷塢說。她原名蔣春玲,根據她的同名小說改編的電影正在上映,票房已經超過6個億。在過去的半個多月,不計其數的人因為這部電影,懷念了自己的青春。

我和辛夷塢前后相差一年出生在桂北的一個小鎮上,當時,我的母親和她的父母是一家工廠里關系很好的同事。從幼兒園到小學到中學,我們都曾就讀于同一所學校。讓我感到意外的是,我之前從未將她與寫作這件事聯系起來。

上中學時,我一度是校刊的編輯。那個時候,我每天會打開校刊室的信箱,從里面取出同學們的投稿,自認為知道學校里所有文章寫得好的學生。我使勁想了想,沒想起看到過辛夷塢的文章。“哈,我那時連周記都懶得多寫幾篇啊。”辛夷塢說。這讓我稍感安慰,不至于為自己當年的“有眼無珠”感到懊惱。

今年快過年的時候,我在南寧見到了她。我們已有十多年沒見過面。去年,我的母親告訴我,蔣春玲在寫小說。直到那個時候,我才知道她原來就是辛夷塢。彼時,趙薇的電影已經完成拍攝,正在做后期。

辛夷塢怎么會想著寫小說呢?這讓我感到好奇。“我是在某一天下午,突然想著寫一些東西。”辛夷塢說,“就一口氣寫了一萬字。”那是2006年的事情。她打算把這段寫下的文字放到網上,還需要一個筆名。她剛好在頭一天讀了王維的詩《辛夷塢》,就把這首詩的名字作為了自己的筆名。這一萬字就是她的第一部小說《原來》的開頭。

意外的超級暢銷書

大學畢業后,辛夷塢原本是南寧一家電力國企的文字秘書。工作并不是很忙,有許多空閑時間,這也是她冒出寫作想法的原因。

“沒想過有多少人看,沒想過成名,純粹就是自娛自樂。”她非常低調地寫,直到她從單位辭職兩年后,都鮮有同事知道她在寫小說。某些時刻,她以為同事們知道了,這讓她感到擔心。比如,有一次,她替單位的領導簽收郵件,這是領導給妻子在網上買的書,其中就有《致青春》。但實際上,領導并不知道辛夷塢就在眼前。

《致青春》是辛夷塢的第二部小說。她在寫這部小說時,跟網友聊天,想著這部小說叫什么名字好呢?討論的結果是:致我們終將腐朽的青春。小說將要出版時,正趕上十七大某次會議,“腐朽”一類的詞不能作為書名,只好改成了“致我們終將逝去的青春”。這個看上去有些冗長的名字對這本書的流傳起到了很好的作用。這是一個吸引人的短語,現在,幾乎成了一個習語。

這部原本只是放在網上的小說引起出版商注意后,辛夷塢獲得了出版合同,起印數并不高。“我當時根本都沒去想這本書會賣得怎么樣。”而當出版商告訴她這本書要加印的時候,她大為驚訝。相對于這本書此后龐大的銷量,只是開始。今年過年前,辛夷塢跟我透露了一下各種版本《致青春》的銷量,已經超過150萬冊。前些天,我又問了她一次。她告訴我,在電影上映期間,《致青春》至少又賣了大概三四十萬冊。這是什么概念呢?按照如今中國出版界的行情,一本書能賣5萬冊就是暢銷書,《致青春》這樣能賣一兩百萬冊的書是書商們夢寐以求的超級暢銷書。

2010年,辛夷塢與原來的出版公司“分手”,換成了現在的出版公司——儒意欣欣。這家出版公司有影視背景,正是現在的經紀人將她的書推薦給了編劇李檣。李檣之前編劇的《孔雀》、《立春》、《姨媽的后現代生活》等,都是文藝氣息濃厚的作品,他覺得《致青春》里有非常吸引他的地方,便把這本小說推薦給了趙薇。趙薇當時正為自己在北京電影學院導演系的畢業作品而發愁。在各方的努力下,這部小說被李檣改編成了劇本,然后,趙薇將此拍成電影。

意外的銷量和票房

“讓趙薇來拍這部電影,確實是一件奇妙的事情。”1998年,家鄉那座小鎮和中國所有的地方一樣,“小燕子”占據了電視螢幕。“你想不看都不行,鋪天蓋地地來。”辛夷塢當時是高中生,十多年后,趙薇這個遠在天邊的人跟她產生了聯系。“真是難以想象”。

辛夷塢的少女時代,跟許多同齡人相仿,受到的是瓊瑤小說、張小嫻散文、席慕容詩歌的影響。彼時的校園刊物上,能看到許多類似的模仿文章。而當時正在回憶青春的是唱校園民謠那些人。高曉松和老狼風靡一時。而我印象最深的則是沈慶的那首歌《青春》。

許多人試圖給辛夷塢寫的小說下一個定義,“都市女性言情小說”是常見的說法,還有一個稱呼是“暖傷青春小說”,她自己都不知道這些詞是怎么來的。“要我說的話,我寫的是我們這一代人的故事。”

這一代人基本上指的是80后。他們在世紀之交上的大學,然后工作了一些年,現在30歲上下。這部分人正好是中國電影院里最主要的消費群體。所以,3個月前跟辛夷塢談起《致青春》電影票房預期時,我表示了樂觀。這部投入四千多萬的電影,至少得兩億票房才能收回成本,我們都覺得可以走得更遠。當時預計的最大競爭者來自同時期上映的《鋼鐵俠》。事實上,《鋼鐵俠》并沒有產生壓倒性的影響。一代人,甚至幾代人對于青春的集體懷舊需求顯得非常的剛硬。

我是和我的母親去看的電影,當然,她主要是去看老同事的女兒寫的小說被拍成電影是什么樣的。看完電影后,她認為不錯,覺得很多地方拍出了一個人年輕時的真實感受。我的母親并沒有上過大學,但對于青春的心理留存,在不同的人群中具有普適性。

這段時間,無論是網上書店還是實體書店,《致青春》的銷量都排在第一位。有的電商網站,在圖書搜索欄上,直接預設了“致我們終將逝去的青春”幾個字。

從小說銷量來說,辛夷塢開始寫作的2006年,正是都市女性網絡文學非常火的時候。桐華、匪我思存、金子這些日后成名的作者都是那個時間段前后出道。她們是網絡成就的一代。

辛夷塢很低調,極少接受采訪。“我挺滿意自己現在的生活狀態,不想被更多的事情打擾。”當她帶兒子在小區里游泳被認出來時,她感到了某種隱憂。無論是媒體還是網絡,現在對她身份的討論非常多,大都錯漏百出。她懶得去回應,也并不在乎。

“我以前從沒想過成為作家,也沒想成名,我就是一個以寫字謀生的人。”當她出了三本小說的時候,她都還沒有想過要辭掉工作。在她的父母看來,辭職是多么難以想象的事情。

還在單位上班的時候,有段時間,辛夷塢身體不好。同時應付工作和寫小說,已經有些吃力。她坐在辦公室里,也會陷入迷茫。她看到辦公室里五十多歲的阿姨就是自己30年后的模樣。她有點厭倦了一成不變的生活。她和當時的男朋友(現在的老公)去杭州旅行,突然覺得不想再回單位工作了。回去之后,她辭掉了工作。單位的領導感到非常驚訝——這幾乎是這家電力國企歷史上第一個辭職的人。

“現在的人,如果是搞金融什么的,很樂意告訴別人自己的職業,但如果說自己是作家,大家幾乎會覺得這個人很不靠譜,莫言得了諾貝爾文學獎之后還好點。”

辭職之后,寫作成了她的職業。“其實,我一年里就寫一個多月。那個月時間我早晚都在寫。之前則會用八九個月的時間來構思和寫提綱。”她保持著每年一部書的速度。

“說實話,現在國內的紙質圖書市場并不景氣,因為盜版太猖獗了。”辛夷塢每本書的銷量都超過了20萬冊。她的書是盜版商目光聚焦的地方。光是《致青春》這本書,辛夷塢看過不下10種盜版。盜版的成本太低。有一次,她在自家樓下的一個書攤上,發現一本包括她所有書在內的合集,才賣5塊錢。

另外,年輕人的閱讀習慣也在改變,看電子書的人很多。“有時候,我一下找不到文件,都會在網上下自己的電子書,因為太方便。”

隨著紙質書的逐漸衰落,而電子書又沒有成熟完善,影視成了許多寫作者關注的方向。辛夷塢認為自己的文筆并不突出,更多是靠構思和情節取勝。而情節豐富正是影視作品所需要的。她的每一本書的影視改編權都已經賣出去。

如今,許多寫得不錯的作者都轉行做編劇去了,稍微好點的都能到拿兩三萬一集,寫30集的話,就有60萬了,這是一個吸引人的數字。但她覺得編劇太累,她曾參加過電視劇的編寫,受不了各種“一地雞毛”的修改,中途退出。“現在寫小說還夠維持我的開支,將來的事將來再說了。”

意外的瞬間

許多人問辛夷塢,什么時候有的文學夢想。她努力能想到的是,小學時作文寫得還算不錯,偶爾被老師作為范文朗讀。

“其實我沒有文學夢想。”辛夷塢說,“包括我寫第一部小說的時候,真是閑得無聊了。現在我想,寫東西這回事,總有靈感枯竭的一天。不像你們采訪,會有不同的題材。我寫東西完全是虛構自己的世界。如果還有題材還有精力去寫的話,我就寫,沒有了的話,就不寫了。我沒有計劃一定要怎么樣。文學對我來說,不是多么神圣的事情,只要你有興趣,都可以寫。在中國,作家的地位不是很高。你看看,中國的年輕作家里,有幾個像美國的那些暢銷書作家那樣生活?這么多年,說到中國的年輕作家,大家能想到的也就韓寒和郭敬明。”

“有文學夢想的人太多了,但僅憑夢想去做,能成的太少了。”很多人向她咨詢過走文學之路的可能性,她的回答是,想以此謀生,最好不要干寫作這件事。“包括我在內,都是有運氣在里面。現在讓我以另外一個筆名重新再寫,也不一定有出來的可能性。這里面有天時地利人和的因素。這行飯很難吃。不抱成敗進入這一行還可以。我曾經完全沒有壓力,但現在有壓力。我覺得,比我寫得好的大有人在,為什么我能出來呢,真的是卡在了那個時機上。”

我在南寧見到辛夷塢的時候,她新出的小說《蝕心者》的影視改編權剛剛賣了出去,價錢達到了7位數,是《致青春》影視改編權價錢的兩倍還多。《致青春》電影帶來的效果,從那時候就已經顯現。

女作家的第一本書通常來自于自己的生活,有自我的影子在里面。“我寫的第一本書《原來》,第二本書《致青春》,都和我的生活有關系。”

前些天,她在南寧跟大學同學吃飯。這位同學正是《致青春》小說里阮莞的原型。直到此時她才得知此事。“她愣了幾秒,然后說,好在我還活著。”至于辛夷塢自己,鄭微身上有她部分影子。大多數書中形象是現實中人的結合體。這些年,她筆下的小說人物編織出了一個復雜的虛擬世界。而這些虛構人物生活的G市則是由南寧和廣州混合而成。

“我媽有時候問我,你的書到底寫的是什么,能給我講一講嗎?我一是覺得談自己的書會有點怪,而且我說了的話,我媽會問哪個是誰的原型。別人還好,如果是我媽的話,我覺得會有些尷尬。所以,我現在都沒給我媽看過我寫的書。”

我和我媽在北京看電影時,我媽忘記關機的手機響了起來,打來電話的正是辛夷塢的媽媽。她還沒去看過《致青春》。媽媽們年輕的時候,電影院曾是小鎮上最熱鬧的地方。但如今,那里早已不放電影了。

電影結束后,看著那些留下來聽王菲唱《致青春》主題曲的人,我覺得這個世界真是神奇。一個你從小就認識的人,寫了一部小說,引發了一場如此大范圍的青春回憶。