在學習中交流,在交流中學習

摘 要:人的一生都在不斷地進行交流,學習過程離不開交流。數學學習更離不開交流。從如何促進學生與教師之間的交流,學生與教材之間的交流以及學生與學生之間的交流這三方面來闡述如何培養學生的交流意識。

關鍵詞:數學;學習;交流意識

人的一生都在不斷地進行交流,在交流中人們往往可以學到不少知識。學習過程離不開交流,數學學習更離不開交流。作為數學教師,我們應注重培養學生的數學交流意識。

一、在課堂教學中,加強學生與教師之間的交流

1.學生與教師之間的情感交流

教師在教學中要充分發揮情感因素對學生學習的積極作用。如,在教學“乘除法應用題和加法應用題的對比”時,我提出這樣一個問題:如何才能正確地分辨出應用題該用乘除法或加減法?一個學生說:“我們可以用每份數、份數、總數來分析,如果有這三個數量,我們就用乘除法;如果沒有這三個數量,就用加減法。”聽了這位學生的回答,我拍手叫好,直叫全班學生向他學習。誰知,這時又有一位學生站起來說:“老師,我還有一個更好、更簡單的方法,只要看兩個條件、一個問題的單位名稱。如果單位名稱不一樣就不能用加減法,只能用乘除法。”聽了這位學生的話,我被震撼了:學生的創造力是無法估量的,我們千萬不能低估了蘊藏在他們中間的創造精神。而這種創造精神卻只有在平等、民主的師生關系中才能發揮出來。只有在這樣的學習氛圍中,學生的思維才能最大限度地得到展現,課堂教學效率才能得以提高。

2.學生與教師之間的評價交流

教師評價學生,不能以一個完美無缺的答案作為評價結果的唯一標準,而要針對學生的回答,肯定其積極因素,然后再提出改進的方法。這樣的評價既可以保護學生的積極性,幫助他們樹立自尊、自信,同時又教育學生應如何客觀地評價人與事。

二、在課堂教學中加強學生與教材之間的交流

學生獲取知識的主要渠道之一是教材,教師在教學過程中要有意識地加強學生與教材之間的交流,教會學生閱讀教材,引導學生對書上的知識質疑問難,培養學生善思、敢問的學習品質。

1.轉變課堂教學的模式

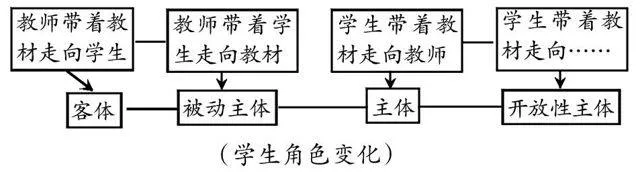

《課堂教學論》認為當前的課堂教學有兩種基本模式:(1)教師帶著教材走向學生;(2)教師帶著學生走向教材。后來又有專家提出了“學生帶著教材走向教師”的新觀念,可以說實現了課堂教學理論上的又一個重要突破。這一轉變體現了陶行知先生所提倡的“生活即教育,社會即學校”的開放式課堂教學思想,真正體現了學生開放性的主體地位(如圖)。(教學模式發展)

(學生角色變化)

2.提高閱讀教材的能力

教師的教學是圍繞教材進行的,教師要重視教材的作用。課前要讓學生先閱讀教材,從閱讀中感知教學內容;教學過程中要適時安排學生閱讀教材,領會所學的知識,質疑問難,完成學習任務;課后讓學生再閱讀教材,溫習、鞏固所學的知識,檢驗學習效果。如,教學應用題前,教師可以讓學生閱讀題目,明確要求。在教學過程中教師可以適時地安排學生讀題,明確條件和問題之間的數量關系,再進行解答。解答完后,再讓學生閱讀一次題目,結合自己的解題過程,作出正確的判斷。這樣,通過多次閱讀教材,加強學生與教材之間的交流,可以培養學生的閱讀能力和理解能力。

3.培養善思敢問的品質

教師引導學生看書的過程并不是教學過程中的一個簡單流程,而是要讓學生通過閱讀,理解書本上的知識,并能積極主動地思考,敢于提出自己的觀點和見解,即“探索發現法”。例如,教學“圓柱體的體積計算公式”時,教師先引導學生將圓柱體變成長方體,而后由學生自己提出問題。(1)圓柱體變長方體后,體積有沒有變?(2)原來圓柱體的底面積與高和長方體的底面積與高有什么聯系?學生通過觀察、提問、思考發現規律,學得生動活潑、記得牢固。長期培養學生質疑問難,指導學生學會思考,就能充分發揮教材對學生獲取知識的巨大作用。

三、在課堂教學中,還要加強學生與學生之間的交流

1.學生之間的合作交流

數學學科有利于培養學生的合作意識。因為無論是數學知識的獲取還是數學問題的解決,只要改變思考的角度,就有可能產生不同的思路和方法。學生間的合作交流,正是展現這種個性的好機會。教師在教學過程中要改變傳統的教學模式,充分發揮學生的主觀能動性,讓學生積極主動地參與學習。在教學中我們可以組成學習小組,提倡學生之間互幫互學,教師的表揚與批評以小組整體水平的進步與否為標準,而不是以個體去衡量,在學生討論后集體交流時,不指名個體發言,而是請第幾小組回答問題,學生的回答代表一個小組的集體智慧的結晶。如,教學“圓的周長”一課,在指導圓的周長和圓的直徑的關系時,讓學生分四個小組進行,用準備好的直尺、細線、圓形物體,先量周長與直徑,再計算出周長與直徑的比,再進行小組討論,最后全班學生集體討論,得出結論。這樣的教學過程,不僅加深了學生之間的情感,還讓學生感受到了集體的力量和成功的喜悅。

2.學生之間的評價交流

要讓學生真正成為學習的主人,必須讓學生主動參與評價。評價的形式有相互評價和自我評價。在學習小組中,每個學生都有自由表達自己見解的機會。在組織學生進行相互評價時,引導同組學生認真聽取,并幫助校對,形成小組意見。在集體進行校對時,訓練學生做到要先肯定他人優點,再發表自己的觀點,這樣使每位學生都感到自己是被尊重的,從而產生成功感和愉悅感,產生對待學習的積極心態。而在自我評價中,教師要引導學生把自己的認識與同學的認識相對照,與書本上的結論相對照;把自己的解題方法和別人的解題方法相對照,以他人之長補自己之短,使自我評價變成一個自我反省、自我發展的過程。

3.學生之間的思想交流

教師在數學教學過程中要引導學生相互交流自己的學習方法,交流克服困難的決心和信心。通過學生之間的思想交流,教師就能及時把握他們的思想脈搏,促使他們共同努力,獲得數學學習和思想上的共同進步。

總之,數學學習離不開交流,只有在不斷地交流中才能更好地學習數學。

參考文獻:

[1]袁金華.課堂教學論.江蘇教育出版社,1996-12.

[2]丁秋怡.生活即教育社會即學校教學做合一.學園,2012(14).

(作者單位 江蘇省常州市武進區禮河實驗學校)

編輯 薛直艷