初探順應認知發展的物理教學模式

王精國

(桐鄉市鳳鳴高級中學,浙江 桐鄉 314500)

1 問題的提出

瑞士心理學家皮亞杰認知發展理論指出:認知發展是指個體自出生后在適應環境的活動中,對事物的認知及面對問題情境時的思維方式與能力表現,隨年齡增長而改變的歷程.認知圖式的發展是一個不斷建構的過程.當學習者已有的各種圖式不適應新的外部刺激時,學習者能動地“調節”、“改變”舊的圖式,構建新的圖式,這種學習的行為變化過程,皮亞杰稱之為個體起自我調節作用的平衡過程.

認知心理學對教學過程的研究表明,學習者要經歷人與環境相互作用時的不平衡以及原圖式的組織和平衡關系受到破壞后的不平衡.學習者通過獨立自主的思維活動,克服這兩次心理不平衡,實現了認知圖式的發展與重構.

中學生學習物理前,原有的知識經驗的準備,對物理知識只是內容的感知、理解和應用.物理知識在中學生頭腦中的組織以及感知、理解和應用物理知識的習慣方式的形成,這些與物理學習密切相關的宏觀心理過程,就是一種認知.從認知心理學角度看,中學物理教學過程首先是學習者克服原有認知與新情境的不平衡實現自我調節的平衡過程.物理教師在教學過程中,應適時地設置問題情境,讓學生的心理首先產生不平衡感,進而給予恰當的啟發,讓學生努力克服不平衡,實現自我調節.

2 順應認知發展的物理教學模式

智力的本質是適應,“智慧就是適應”,“是一種最高級形式的適應”.適應理論和建構學說用4個基本概念闡述,即圖式、同化、順應和平衡.其中,圖式即認知結構.“結構”不是指物質結構,是指心理組織,是動態的機能組織.圖式具有對客體信息進行整理、歸類、改造和創造的功能,以使主體有效地適應環境.

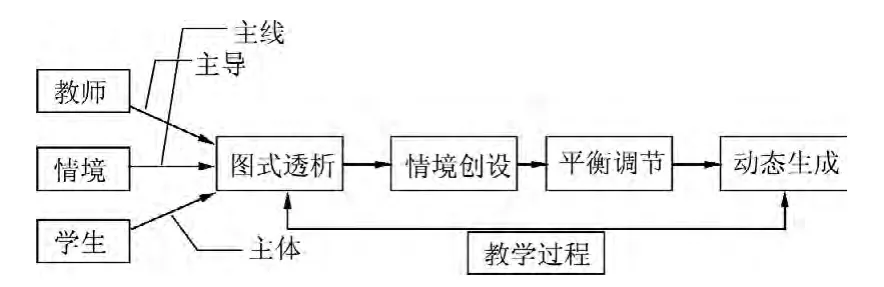

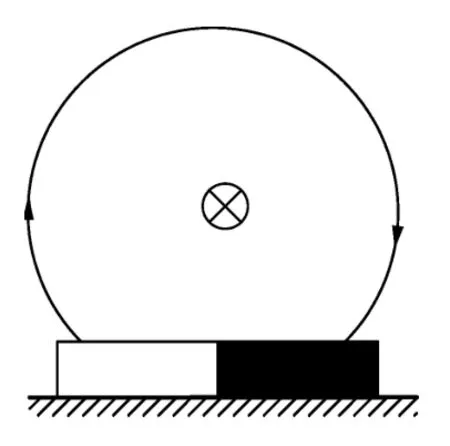

根據初步的理論探討和高中階段教學的實踐研究,筆者構建了順應認知發展理論的中學物理教學模式,其模式的結構見圖1所示.

該模式的思想:教師透析學情,以客觀物理情境為主線,堅持學生的主體地位,充分發揮教師的主導作用,使學生在創設的物理情境中產生與本身原有物理圖式不平衡的沖擊,激發學生求知的渴望,使其主動探究、親身體驗、善于合作交流,旨在通過新的情境理解,建構知識,開發潛能,實現多次自我調節,形成動態性的較為客觀的圖式平衡.打破學生圖式平衡再引導學生重建平衡是該模式的基本特征.

圖1

2.1 認知圖式的透析——課前學情知根知底

未玩過彈弓的小孩在玩“憤怒的小鳥”游戲時,認為要使小鳥往前飛應該往前撥小鳥而不是往后拉彈弓;未學過“自由落體”的學生依據生活經驗基本認為重的物體比輕的物體下落快;未學過“摩擦力方向”的學生始終認為摩擦力一定與物體運動方向相反等等.這些生活經驗都是學生在沒有系統學習物理前認為理所當然的“定論”.學生的物理圖式更直接體現的是其成長過程中經歷的所見所聞而形成的生活經驗式的世界觀.他們頭腦中已有了一些模糊的前概念,10多年的生活經驗也使他們積累了一定的物理現象表象.這些片面的生活經驗成為學生建立正確、科學物理概念的障礙,因此需要我們在教學之前對于學生的物理表象認識情況要做到心中有底.罔顧學生的物理前概念而傳授新課會過于脫離學生的思維能力,導致學生失去學習物理的趣味,物理教學的開展便將會在開始階段被扼殺.所以物理教師在開始上課前要透析學生在日常生活中的表象,哪些是科學的,哪些是不科學的,甚至是錯誤的.例如憑感覺來判斷物體溫度的高低、拋出的物體在空中受到向前的推力、物體的運動需要力來維持、物體的運動方向總是與其所受合外力方向相同等.無論新課教學還是習題教學,在弄清學生如上所述的物理表象層次的基礎上,教師再來建構科學的教學模式,設置有針對性的教學情境,借助實驗或有關理論來加以糾正,使學生在頭腦中形成正確、科學的表象才會更加成功.

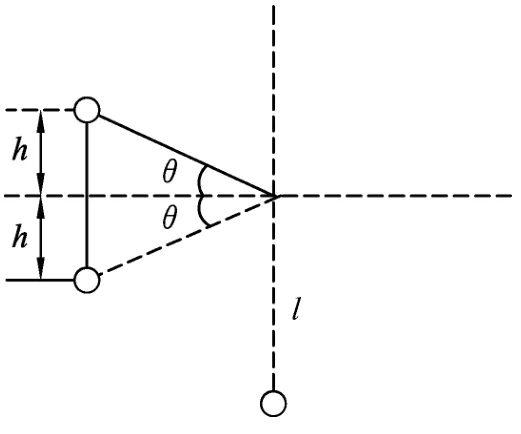

在一次習題課教學中,筆者結合學生對機械能守恒定律、運動的合成與分解以及圓周運動的認識,透析到大部分學生對于多過程運動銜接時的能量是否損失不會考慮,在此基礎上設置了如下例題:一輕繩長為l,其一端固定,另一端接一質量為m的小球,把小球拉至與輕繩結點水平面高為h處,此時輕繩與結點水平面夾角為θ,如圖2所示,然后自由釋放小球,問小球運動到最低點時所具有的動能有多大?

在進行新的物理概念或習題教學時,教師都必須深層次地透析學生的認知圖式,清楚學生認識的薄弱點或未接觸過的部分,有針對性地設置情境,如此才能更好地引導學生思考,對知識結構形成有效的調節.

圖2

2.2 圖式平衡的打破——引題情境起伏跌宕

豐富的物理現象是學生在頭腦中形成表象的基礎材料,而表象又是提供概括、抽象的必要素材.因此物理現象是學生學習物理過程中思維的起點,是學生進行思考問題的依托.在新課教學中,我們可以創設一些與學生常規認識相反的情境,使學生產生認知沖突,沖擊其原有物理圖式,打破原有圖式平衡.產生認知沖突可以有多種形式,創設情境也可以有多種途徑.

2.2.1 情境的實驗性

教師可以通過實驗展示實驗現象,創設情境,使現象與學生原有認識不一致而產生認知沖突.如在講圓周運動的向心力時,可用易拉罐做“水流星”實驗,按照常規認識,當易拉罐運動到最高點時,水必然會往下灑,但從實驗結果看卻出乎意料——水并沒有下落,從而對學生的認知結構產生沖擊,引入課題.

2.2.2 情境的似是而非

教師可以通過一些似是而非的選擇設置情境,使得學生已有的知識和經驗無法解決新問題而產生認知沖突.如在機械能守恒定律教學前可以創造一個驚心動魄的情境:教師把一個大鐵球懸掛在教室的天花板上,將它拉至偏離豎直位置,緊靠著自己的頭,在學生目不轉睛之時,把球放開,球開始運動,下面的學生為教師捏了一把汗,不知道教師能否避免這一“災難”.然而教師卻穩如泰山地站著一動不動,球擺回時并沒有碰到他的頭,這一場面吸引了學生,也在驚心動魄中與學生的認知結構產生沖突,使得學生情不自禁地去思考其中奧妙,為實現自我調節注入了動力,從而為講授機械能守恒定律做了一個良好的開端.

2.2.3 情境的邏輯矛盾

教師可以通過邏輯推理創設矛盾情境,引出矛盾產生認知沖突.例如在講自由落體運動規律時,可以提問的形式創設認知沖突.教師問:輕、重物體從同一高度自由下落誰下落快?按照已有經驗,大多數學生會回答重的物體下落快.教師不必立即點明問題,在黑板上寫下此結論.接著問:這兩個物體綁在一起與較重的物體相比誰下落得快呢?學生很容易回答:綁在一起的物體比原來重的物體單獨下落快.此時教師帶著學生共同分析出矛盾:一方面,重的物體比輕的物體下落得快,另一方面,當輕重不同的兩個物體綁在一起時,重的物體使輕的物體下落速度加快,同時輕的物體也使重的物體下落速度變慢.學生會認同教師的分析,教師接下來要留出時間給學生自己思考,為實現自我認知結構調節做好鋪墊.

新課教學中精彩的情境設置不僅對學生原有的認知圖式產生重大沖擊,也使得學生在不可思議中激發學習的熱情,進而反思原有認知的正確性.如此,教師的主導作用就良好地為實現學生為主體的主動式學習催發動力.

2.3 動態平衡的建立——習題生成無處不在

按照皮亞杰認知發展理論,學生的圖式的平衡到不平衡著重強調了認識論的進化觀點.皮亞杰論述了認識發展階段的不同水平上的進化,遵從“平衡——非平衡——平衡”這一公式.他從適應的觀點肯定了平衡的意義,也同時認為不平衡是“富有成果的”,“正是因為這些情況才算新的東西”.從現代系統遠離平衡的觀點看,經過多次平衡到不平衡的過程系統才可能走上有序,才可能進化.

在物理教學中,學生對客觀物理知識的認識不可能只通過一次情境的沖突而徹底鞏固,他們在自我調節過程中還會遇到各種疑難,提出各種問題.所以物理課堂應該是一個生動活潑、百家爭鳴的課堂,是一個來自不同觀點碰撞、啟迪的生成性課堂.教師在課堂上緊緊地抓住學生在平衡或非平衡狀態下的生成性觀點,這些觀點或正確或錯誤,再在教師的引導下多次調節,生成動態性的圖式平衡.

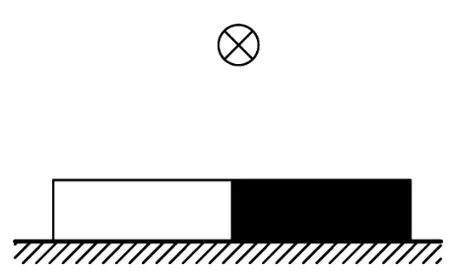

例如在圖3所示中,磁鐵正上方的導線通以電流后,磁鐵對桌面的壓力將如何變化?對于這個問題,常規思考都是通過轉換研究對象,先分析磁鐵對通電導線的作用力,然后根據牛頓第三定律判斷出磁鐵受到導線的作用力豎直向下,對桌面的壓力增大.突然有一位學生舉手詢問:為什么要轉換研究對象呢?以磁鐵為研究對象難道就不可以解決嗎?突如其來的質疑激起了每一位學生的沉思.很快一位學生展示了他的思考,先畫出磁鐵所處空間的通電導線產生的一根磁感線,如圖4所示,然后根據磁場知識得知,磁鐵N極受力方向與磁場方向相同,S極受力方向與磁場方向相反,所以磁鐵受到通電導線的磁場力的合力豎直向下,磁鐵對桌面的壓力增大.真是“神來之筆”,所有學生被這樣的精彩解釋所鼓舞、感染.也有學生同時提出:如果通電導線不在磁鐵的正上方,這種方法還適用嗎?這些問題在學生中間產生了共鳴,課堂氛圍一下子高漲起來,學生的討論也愈加激烈.真是星星之火可以燎原.學生的圖式平衡也在不經意間再次震蕩起來.學生不僅加深了對牛頓第三定律的認識,還有效地認識到解題思路的發散性.

圖3

圖4

所以,物理教師應該善于把握課堂中生成的教學契機,通過適當點撥,讓學生的思維細節變得更加縝密,思維視角更加寬廣而發散,思維方式更加豐富而獨特,讓學生的物理認知圖式在動態平衡中有序填充.

3 結束語

筆者認為任何一種教學模式的思想最終都落實在學生的學習生活之中.在順應認知發展的物理課堂教學中,物理教師應該堅持學生的主體地位.在新課教學之前透析學生認知水平,設計與學生的原有圖式設計與其認知相沖突的情境,打破原有的圖式平衡,并適當引導學生,在學生的自我認知調節中抓住即時生成的契機,形成圖式調節的動態平衡,從而穩步提高學生的物理認知水平.

1 葉瀾.教育學原理[M].北京:人民教育出版社,2007.

2 閻金鐸.中學物理教學概論[M].北京:高等教育出版社,2003.

3 蘇明義.中學物理教學建模[M].南寧:廣西教育出版社,2003.

4 宗紅梅.淺談“問題解決”課堂教學模式下學生潛能的開發[J].物理教師,2013(2).