2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的文獻計量學分析

笪群梓 霍艷芳

摘 要:運用文獻計量學方法,以中國期刊全文數據庫為平臺,選取2003年~2012這十年間發表于十種檔案學核心期刊上的論文進行統計分析,探討這十年間我國檔案學對電子政務研究的重點及發展趨勢。其中,年度分析反映出自2003年以來電子政務一直是檔案學研究的熱點問題,主題分析反映出中國電子政務的研究內容側重于技術、組織、應用與其他四個大類,作者分析反映出作者以單獨研究為主且已形成核心作者群,期刊分析反映出電子政務研究的持續發展。

關鍵詞:檔案學;電子政務;文獻計量學

1 引言

適時地對一門學科研究進展進行回顧、探討與反思,是該學科日漸成熟的重要表現之一。[1]在學科研究中,對出現的新問題進行反思與解決是學者的使命與責任。作為一門交叉性質的學科,電子政務涵蓋了公共管理、計算機、信息技術等多個領域,引發了實踐部門及國內眾多專家學者關注,也給檔案學帶來新的機遇和挑戰。筆者通過對2003年~2012這十年來我國檔案學核心期刊上刊載的有關電子政務的研究論文進行統計分析,試圖了解我國檔案學領域對電子政務的研究概況,以期為進一步學術研究提供參考。

2 數據來源與統計方法

2.1 數據來源。一般來講,某學科核心期刊集中刊載本學科最新研究成果,具有刊載論文數量多、論文使用率較高、學術影響較大等特點。本文涉及十種檔案學核心期刊以戴龍基、蔡蓉華主編《中文核心期刊要目總覽》(北京大學出版社2008年版)為準,分別為《檔案學通訊》、《檔案學研究》、《中國檔案》、《浙江檔案》、《檔案與建設》、《蘭臺世界》、《山西檔案》、《北京檔案》、《檔案管理》、《檔案》。研究數據通過利用“關鍵詞=‘電子政務or‘題名=‘電子政務and‘來源=‘《檔案學通訊》”——十種核心期刊依次作為來源,檢索中國期刊全文數據庫獲得。

2.2 統計方法。按照以上方法,通過初步檢索,得到169條結果,除去學術性不強的雜談、心語、報道等,最終得到可用于全文統計分析的論文156篇。其中,一稿多投的以一篇計算,合著的只統計第一作者。3 統計結果及分析

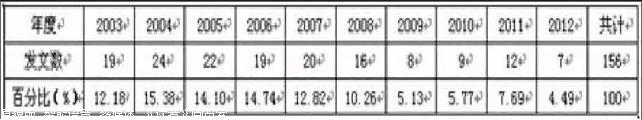

3.1 年度分布。論文按年度分布的統計可以大體反映出我國檔案學界2003年~2012十年間對電子政務研究的進展情況,如表1所示:

表1 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的年度分布統計

從表1中可以看出,自2003年以來,電子政務一直是檔案學研究的熱點問題,有關電子政務論文的數量經歷了先上升略有下降然后又上升再開始回落的發展趨勢。這與我國電子政務的發展歷程有關,我國電子政務的發展歷史,大致經歷了三個階段:(一)萌芽階段:20世紀90年代初,1993年底國家正式啟動“三金工程”;(二)孕育階段:20世紀90年代中后期,中央各大部委機關及全國主要城市政府部門開展內部辦公自動化系統建設;(三)啟動階段:21世紀初:國民經濟和社會信息化作為“十五”規劃的重要內容,電子政務成為數字城市建設的核心內容之一。所以,經過長達十余年的萌芽和孕育階段之后,在2003年~2008年,國家的電子政務發展迎來了一個高速發展期,也就相應地成為學術界關注的焦點,2009年之后對其關注度在很長一段時間趨于穩定。

3.2 主題分布。國外學者根據電子政務研究領域的不同,將之分為技術、社會和機構三個方面,并進一步把文獻細分為技術標準化、安全與隱私、鑒定與授權、用戶界面與交互隱喻、公民人口統計、增值效益和刺激、教育和控制、政策協調、變更管理、專業項目管理、組織與文化變革、公民政府互動等,構建了電子政務的研究框架。[2]從宏觀框架來看,國外與國內對電子政務的研究無論在理論上還是實踐上都存在很大差異,按照國外分類標準分類難以涵蓋全部研究成果。所以,這種劃分方法為本文所不取。

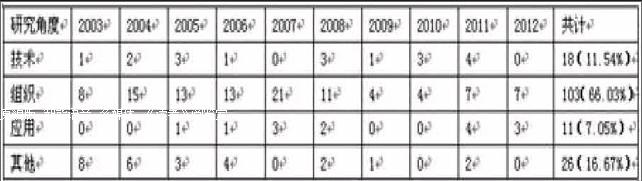

由于本文側重于我國檔案學對電子政務的研究分析,結合我國研究現狀,按主題進行分類,分為技術、組織、應用與其他四個大類,并在此基礎上進行二級分類,具體如下:技術,包括成本控制、系統設計、信息安全和技術基礎;組織,包括政府管理、績效評估、檔案管理、檔案信息化、電子文件和信息資源;應用,包括政府、教育、企業和數字檔案館;其他,包括電子政務建設基礎、建設經驗與借鑒等。經過統計分析,研究主題的總體分類結果如表2所示:

表2 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的主題分布統計

由以上數據可知,組織主題一直是關注的熱點,占據所有研究比例的65%,這說明在我國現階段,檔案學研究的重點在電子政務的組織領域,主要是在電子政務的環境下進行檔案管理和檔案信息化的建設。同時,技術和應用也占據一定的比例,這與電子政務要達到的最終目的是為了利用各種載體和技術更好地服務于公民大眾、服務于實踐有關。

3.2.1 按照技術主題的二級分類。按照技術主題的分布統計如表3所示,可看出,系統構建是技術主題研究的主要部分,其中,電子政務環境下檔案體系構建又占主要部分,有數字檔案登記體系構建研究,還有企業信用檔案體系建設思路等。除檔案體系的構建外,還有少部分文章的研究面向用戶的電子政務服務系統設計和行政監督仿真系統構建。信息安全方面的研究,主要集中在電子政務系統中文件風險的控制。

表3 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的技術主題分布統計

3.2.2 按照組織主題的二級分類。按照組織主題的分布統計如表4所示,檔案管理和檔案信息化是研究的主要部分,兩者相加占十分之七以上。其中,檔案管理占據組織主題總研究論文的三分之一之強。因為隨著信息化建設不斷深入,檔案管理在國民經濟和社會發展中地位和作用愈加凸現。研究電子政務與檔案管理關系,確定檔案管理在電子政務中地位,規劃檔案管理發展目標與工作任務,具有非常重要的意義。[3]電子政務發展,使得檔案管理的對象和方式都發生新的變化,在研究中,檔案學者提出檔案部門要積極參與電子政務建設,研究出不少應對變化新對策。有關檔案信息化建設的研究分量稍次于檔案管理,也是電子政務建設重要組成部分。政務信息公開催生了現行文件的公開,現行文件的公開又推動了檔案開放,檔案信息化和社會化的趨勢日益加強,與電子政務的建設和運行相適應。在檔案信息化的研究中,電子政務信息資源與檔案信息資源的合作共建是研究的重點。

隨著電子政務建設、辦公自動化、文檔一體化進程的加快,檔案信息以驚人的速度向電子化、數字化發展,電子文件逐漸成為檔案的重要組成部分。[4]電子文件尤其是公文電子文件,是電子政務的主要管理對象和載體,其管理、儲存和利用是電子政務建設的主要內容。在所分析的論文中,對電子文件的研究占近五分之一,主要集中在電子文件的管理和要求、電子公文的規范化及電子文件中心的建設等方面。在這十年中,也有一部分檔案學者對信息資源、政府管理和績效評估進行研究,但篇數較少。

表4 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的組織主題分布統計

3.2.3 按照應用主題的二級分類。按照應用主題的分布統計如表5所示。由于電子政務包括政府與市民、政府與政府、政府與企業之間的互動和政府內部運作,所以在討論電子政務在政府管理領域的運用時,會與組織主題中的分類(如政府管理)重疊,因此,在本主題的分類中僅關注政府在電子政務環境下的具體應用,而不對政府管理方式、模式等進行分析。由表5可以看出,即使在檔案學界,政府的應用也一直是備受關注的焦點。其次是教育領域,研究大多集中在高校電子政務系統建設、電子政務專業定位和課程改革方面。再次是企業領域,主要集中在電子政務的視角下,檔案管理制度的轉變。最后是在數字檔案館領域,研究表明,作為電子政務發展的基礎設施,數字檔案館的興起與運用是提高電子政務效益的有效途徑。

表5 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的應用主題分布統計

3.2.4 按照其他主題的二級分類。按照其他主題的分布統計如表6所示:

表6 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的其他主題分布統計表

在其他主題方面,主要包括電子政務建設基礎、國外電子政務發展經驗等方面。電子政務建設概述主要是對電子政務基本概念的解讀、框架結構以及相關知識的介紹等,電子政務的發展經驗主要是介紹國外先進的電子政務發展狀況及其值得借鑒和學習之處。3.3 作者分布

3.3.1 作者合作率及合作度分布。論文作者合作度是指在確定時期內,某種或某類期刊每篇論文的平均作者數,是衡量期刊論文作者合作度、智力和寫作能力的重要指標,合作度值越高則合作智能發揮得越充分。合作率是評價科研合作程度重要量化指標之一,可以反映學科之間的交叉,滲透論文的深度和廣度。[5]經過統計,得到作者合作度及合作率情況見表7:

表7 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的合作情況

由表7可以看出,十年來我國檔案學對電子政務的研究論文中,單一作者發文數為107篇,占發文總數的68.59%;2人作者發文數為39篇,占總數的25%;3人作者發文數為9篇,占總數的5.77%;4人及以上作者發文數極少,僅有1篇。十年間論文的總體合作度為1.38,總體合作率為31.41%,這說明仍然以單獨研究為主。按照年度統計,我國檔案學對電子政務研究的合作情況如表8所示。可看出,2005年和2011年合作度最高,分別達到1.68和1.5。十年間合作度雖然小有起伏,但總體來說是穩中有升的趨勢,這說明我國檔案學對電子政務的研究合作在不斷深化。

表8 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的合作情況年度統計

3.3.2 核心作者。根據普賴斯定律,核心作者的發文下限應為:“N=0.749×η(max)1/2”,其中“η(max)”表示發表論文最多的作者所發表的論文數。本次統計中最高單人發文量為8篇,據此可得出發文3篇及以上的作者即為十年來該領域研究核心作者。根據統計,十年來該領域共有核心作者十人,如表9所示。其中,十人的發文量為42篇,占發文總量的27%,已經達到文獻計量學中核心作者發文數應占發文總量20%的下限,說明電子政務領域的核心作者群已經形成。由這些核心作者所在單位可以看出,他們全部來自高校,這證明了高校在此領域雄厚的研究實力,但是也反映出以后研究需要加強與實踐的結合。

表9 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的核心作者

3.4 期刊分布。對論文期刊分布的研究有助于了解該學科的空間分布特點,是掌握該學科期刊學術權威的有效方法,便于人們和社會快速吸收、利用這些研究成果。表10對用于分析的所有論文的期刊分布作了統計,結果如下:

表10 2003年~2012年我國檔案學對電子政務研究的核心期刊分布

從表10看出,《蘭臺世界》的發文數最高,為42篇,占發文總數的26.92%,其數量很大與其為半月刊、發文周期短相關。CSSCI源刊《檔案學研究》和《檔案學通訊》的發文數分別為21篇和20篇,是除《蘭臺世界》以外發文最多的期刊,可以看出其對電子政務研究重視。除《山西檔案》和《浙江檔案》發文數量沒有超過10篇以外,其他期刊發文數相對來說相差不大,都對電子政務作了一定程度的研究。各期刊發文數的差距除受各期刊辦刊模式和特色,作者投稿偏好等影響外,也從一定程度上反映出作者、期刊等相互影響的關聯性。

4 研究結論與發展趨勢

4.1 研究關注度趨于穩定。縱觀2003年~2012年,檔案學對電子政務的研究論文一直有數量上的保證。2003年至2008年,論文數量一直處于領先地位,在2009年時有所下降,并在之后趨于穩定,這說明我國對電子政務的研究不斷成熟,研究熱度開始回溫。4.2 研究內容相對集中。從論文的研究內容來看,檔案學對電子政務的研究重點主要在于適應信息時代電子政務的潮流,促進檔案信息化的建設,應對傳統檔案工作的挑戰,建立數字檔案館和檔案網站,探索相適應的檔案管理的新方法。

4.3 穩定的核心作者群。通過對論文合作度、合作率和核心作者群的分析可以發現,目前,檔案學已形成了一批對電子政務有持續影響力的核心作者群,但仍主要以單獨研究為主。希望發表數量不多的研究者發揮潛能,加強集體合作,共同致力于電子政務建設。

4.4 持續、穩定的研究期刊。檔案學的十種核心期刊上,都有一定數量電子政務方面的論文發表。雖然個別核心期刊刊載此方面研究成果數量還是過少,但CSSCI源刊《檔案學通訊》和《檔案學研究》在電子政務方面發文數量占據很大比重,其他核心期刊也非常重視相關研究,有助于電子政務研究的持續發展。

參考文獻:

[1]朱玉媛,曹暉,彭瀟敏,王玉環.改革開放30年我國檔案學基礎理論研究的主要成就[J].圖書情報知識,2009(7):22~26.

[2]曾潤喜,崔薇,曾忠平.我國電子政務的研究主題及其發展——基于2001年~2009年CSSCI期刊論文的分析[J].圖書情報工作,2011(1):118~119.

[3]楊雯,于梅,張北建.電子政務與檔案管理關系初探[J].檔案學研究,2006(5):38~39.

[4] 方昀,林學奇,湯榮宏.電子政務建設與電子文件管理探討[J].中國檔案,2005(3): 60~61.

[5] 馬波粉,周銘:2000~2009年我國人事檔案管理研究論文的統計分析[J].大眾科技,2010(8):220~221.

(作者單位:山東大學歷史文化學院 來稿日期:2013-10-18)