例談基于課?堂筆試化的講義式復習模式

——以“城市化與工業化”專題復習為例

王 祥

(安徽省宣城中學, 安徽 宣城 242000)

例談基于課?堂筆試化的講義式復習模式

——以“城市化與工業化”專題復習為例

王 祥

(安徽省宣城中學, 安徽 宣城 242000)

基于課堂筆試化的講義式復習模式是指教師要求學生利用復習講義或黑板等“筆試載體”,在規定的時間內對某一題型示例進行書面作答,再以作答內容為評議對象,通過學生互評、教師點評等形式,激發和引導學生自我發現、反思和提升,從而培養和提升學生地理思維和能力的一種教學組織形式。

一、“必要性”之我見——高考和學情的必然要求

高中地理課程標準總體目標之一就是“要求學生獲得地理基本技能,發展地理思維能力,初步掌握學習和探究地理問題的基本方法和技術手段。”安徽省地理《考試說明》就是根據課程標準編制并對高考地理試題命題的范圍和要求作出具體說明——要求考查考生“獲取和解讀地理信息的能力,調動和運用地理知識、基本技能的能力,描述和闡釋地理事物、地理基本原理與規律的能力和論證探討地理問題的能力”。筆者認為,借助必要的學習素材(復習講義)和科學的教學組織形式(課堂情境筆試化)可以更好地培養以上能力。

教育專家趙國忠認為“成功的課堂不僅需要教師有較強的專業素質,更重要的是要讓學生真正地參與到教學中去,真正地體現以學生為中心的教學理念。”筆者調查發現,很多高三學生對采用多媒體教學的復習課已產生審美疲勞,甚至有反感情緒。很多學生都認為采用幻燈片展示例題有三大弊端:一是長時間抬頭緊盯幻燈片,易產生頸椎或眼睛酸痛等生理不適;二是不便采用“圈點”或“作輔助線”等方式進行審題;三是最讓學生詬病的——一節課下來,由于沒有(或只有極少)教學痕跡,讓學生感覺不到學有所獲。最終導致復習課堂成為老師的“一言堂”,學生參與度很低,課堂效果大打折扣。

因此,筆者認為適當地擺脫多媒體的束縛,回歸講義式的“樸素教學”,不僅符合教學規律,也有利于打造高效課堂,更體現出教師對每一位學生的關愛和尊重,這恰恰也是“以學生為主”的新課改理念的要求。

二、“可行性”之探索——講義的質量是關鍵

高考注重知識的橫向與縱向聯系,要求打破章節、目錄等原有的知識結構,對地理知識進行重組與梳理。因此,高考題在規范性、科學性以及對思維能力訓練的合理性、有效性是一般練習題難以超越的。所以筆者認為選做高考題,有利于直接進入能力訓練快車道,直接與命題專家面對面、零距離交流。

鑒于此,筆者立足本校學生當下的能力問題,精心編制了復習講義——由“知識考核目標”、“能力考核目標”、“析題答題建議”以及“課后鞏固提升”四部分組成。

1.“知識考核目標”部分——以重構知識體系為核心

安徽省地理教研員吳儒敏先生曾說:“高考地理綜合題的考查特點可概括為八個字,即‘格局—過程—機理—響應’”。

對于本專題而言,筆者的理解是:“格局”——即城市或工業區(在某一時段的)布局、分布特點。“過程”——需要以“時空”二維視角來動態地考量人文地理現象。如城市化進程即包含兩層含義:一是某一城市在不同時期體現出來的階段性特點;二是同一時期不同城市體現出來的地域差異。“機理”——即對于以上“格局”“過程”等客觀存在或差異,能運用所學的“區位原理(機理)”,進行合理的闡釋、說明或評價。“響應”——體現了“人的主觀能動性”。隨著事物的發展,曾經合理的“格局”可能在某些方面變得不合理了,產生了很多生態、經濟和社會問題。那么,必須針對產生問題的原因 ,“對癥下藥”以促進區域的可持續發展。

基于以上理解,筆者設計出如下的思維導圖(圖1)。

圖1

該圖打破了原有的知識結構,有助于引導學生整合知識體系。如圖中的“河流、地形、氣候”等要素體現的是必修1考點。“人口遷移、城市、農業、工業化、交通和可持續發展”等內容體現的是必修2考點。此外,在探討“影響”時,還可以聯系到選修5中的某些自然災害——如滑坡、泥石流以及城市內澇等。“響應”部分是最具思維價值的,教師要發動學生積極思考、討論和交流——區域的可持續發展可通過區域自我調整和區際協調來實現。“調結構”主要包括調整產業結構(如農業、工業結構等)、城市地域結構(如科學規劃,建設衛星城或增加綠地和水域面積等)和能源消費結構(可聯系到“西氣東輸”)等。“拓交通”即拓展交通,完善交通。“美環境”指美化環境和保護生態(可聯系到必修3第二章區域生態環境建設)。“構體系”即構建城市等級體系,有利于不同等級城市之間的分工與合作,它與“產業轉移”和“資源跨區域調配”都屬于必修3考點。

2.“能力考核目標”部分——精選例題是關鍵

講義質量的高低在很大程度上取決于例題質量的高低。安徽省要求試題“保持高度、降低難度、縮短長度、提高區分度”,說明試題可能會更加注重知識的深度,因此在解答綜合題時要注意結合區域的特色進行“微觀作答”,而不是機械地套框架泛泛而談。筆者結合學生目前能力上存在的問題,精選了以下幾道高考題作為題型示例:

【例1】(2011年·全國新課標卷)日本某汽車公司在中國建有多個整車生產廠和零件生產廠。2011年3月11日東日本大地震及隨后的海嘯、核輻射災難,使該公司在災區的工廠停產。受其影響,該公司在中國的整車生產廠也被迫減產。據此完成1~2題:

1.該公司在中國建零部件生產廠,主要目的是

A.避免自然災害對本土汽車生產的影響

B.為其中國整車廠配套,降低整車生產成本

C.利用中國廉價勞動力,為其日本整車廠服務

D.建立其全球整車生產的零部件工業基地

2.中國整車生產廠被迫減產是由于該公司在災區有

A.研發中心 B.一般零部件廠

C.核心零部件廠 D.整車廠

答案:1.B;2.C

選題意圖:本例旨在培養學生從文字材料中“獲取和解讀信息”的能力。特別要注意引導學生感悟如何解讀“在中國建有多個整車生產廠和零件生產廠”和“災區的工廠”等關鍵性信息。

【例2】(2007年·全國卷I)根據相關資料回答下列問題。讀圖2,回答:

圖2

(3)說明燕京城城址選擇的有利自然條件。

答案:

地形:位于山前沖積扇(平原)上,地形平坦。

農業:土壤肥沃,有利農耕,可生產城市必需的農副產品。

河流與水資源:有河流經過,提供城市、農業用水,以及可能的水(漕)運通道。

氣候:西、北背靠群山,東南面向(華北)平原(海洋),可有效增加夏季(東南)風帶來的降水,減弱冬季(西北)風的侵襲。

【例3】(2011年·山東卷)漢陽鐵廠的興衰和武漢鋼鐵廠的建設見證了中國近現代工業發展的歷史。閱讀材料,回答問題。

材料一 1889年,湖廣總督張之洞籌劃在湖北設鐵廠,考慮的場址是大冶或省城武昌附近的漢陽。1893年,鐵廠最終在漢陽建成投產。(圖略)

(1)據材料一,指出與大冶相比,當時在漢陽建設鐵廠的區位優勢。

答案:接近市場(槍炮廠);有技術、人才優勢;水運(交通)更加便利,接近燃料地(煤礦)。

選題意圖:筆者在教學實踐中發現學生回答“區位優勢”分析類題型時,常出現諸如“氣候濕潤、地形平坦、水源充足、交通便利、市場廣闊、勞動力充足廉價……”等沒有任何材料支撐的結論式空洞化答案。

選取以上兩例即是為了培養學生“微觀”作答的意識和能力。在以上題型示例分析時要引導學生調動相關知識,明晰圖例與題干的關聯度,最后用地理學科的專業語言解讀圖例,進行“因果相繼”式的作答。

【例4】(2008年·山東卷)閱讀材料,回答問題。

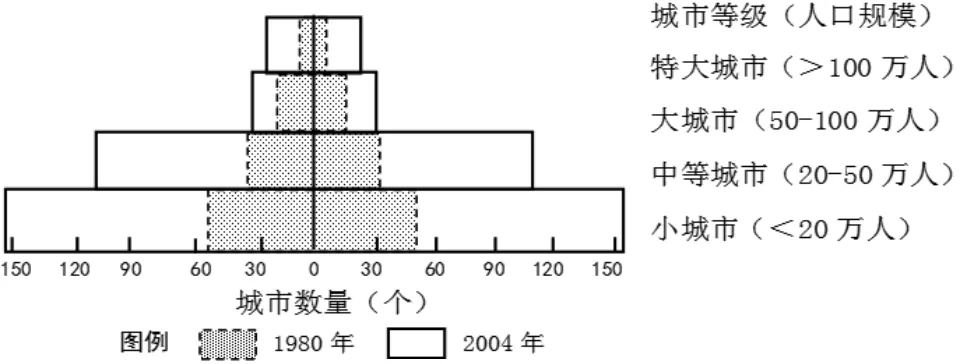

材料三 經濟的發展推動了我國城市化進程。圖4表示的是改革開放以來全國及國內三大經濟地帶城市化水平的變化情況,圖5是我國1980年和2004年城市等級規模金字塔示意圖。

圖4

圖5

(3)讀圖4、5,分析改革開放以來我國城市化進程的主要特點。

(4)在西部地帶城市化進程中,有人提出了應優先發展大城市的觀點,你認為是否合理,請說明理由。

答案:(3)①城市化水平不斷上升,近年來上升速度加快;②東、中、西三大地帶區域差異明顯;③城市數量增多,其中中小城市數量增加速度較快;④從城市構成上看,仍以中小城市為主。

(4)答案一:合理。理由:大城市的服務范圍廣,功能強;對區域經濟和社會發展的輻射和帶動作用強。答案二:不合理。理由:西部地區自然條件較為惡劣,生態環境脆弱;人口分散,交通不便,經濟發展水平較低。

選題意圖:本例旨在培養學生“描述和闡釋地理事物”和“論證和探討地理問題”的能力,能力要求較高,注意留給學生充足的思考和討論時間。第(3)題要以“時空”二維視角來分析。首先要注意“先總后分、求同尋異”——先談總體趨勢或狀態,再關注區域或結構的差異。再次要關注時間信息,注意表述速度的快慢問題。本例與2010年安徽卷第34題“描述圖示期間該區域(黃河三角洲)陸地變化特點”有異曲同工之妙,可引導學生賞析。第(4)題開放性強,要求學生先明確自己的觀點,再調動“城市等級體系”、“城市區位條件”等知識予以佐證。

【例5】(2007年

?全國卷)圖6為某城市兩個工業區的分布示意圖,東部工業區包括冶煉廠、鋼鐵廠、石化廠等,西部工業區包括焦化廠、水泥廠等。該地盛行南風。回答下列問題。

圖6

(1)判斷東部工業區的選址是否合理,并說明理由。

(2)20世紀80年代以來,隨著城區不斷擴展,要求西部工業區中的焦化廠、水泥廠搬遷的呼聲越來越高。為什么?

答案:(1)合理。因為該工業區(三個工廠)分布在與盛行風向垂直的郊外,廢氣對城市污染小;位于流經城市的河流下游,不會對城市用水產生污染;位于主要交通線(鐵路、主要公路、河流)沿線,交通運輸方便。

(2)兩廠都屬于(大氣)污染較重的工廠,位于與盛行風向垂直的老城區郊外,較為合理;現已完全被新城區包圍,污染城區,影響居住環境(人們環境意識增強),需遷出城區。

選題意圖:本例第(1)小題主要是為了引導學生掌握工業區位評價類題目的一般作答策略。在完整獲取和解讀圖文信息的基礎上,從“環境效益”(大氣、水污染問題)和“經濟效益”(影響成本的因素)兩大方面來分析、作答。第(2)小題是為了培養學生“過程性評價”的能力。題干中“不斷擴展”“越來越大”等信息即是在引導學生要以發展的觀點動態地思辨這一現象,切不可只關注目前狀況,導致只答出“污染嚴重”等內容導致失分嚴重。

講義中的“析題答題建議”部分是通過“題型示例”的訓練,讓學生產生發自內心的觸動,在講義上記下答題心得體會,如審題的一般性策略:“指令動詞——限定詞——材料——調動知識——根據指令動詞作答”等。“課后鞏固提升”部分屬于課堂延伸,留給學生課后鞏固提升的訓練之用,要求學生完成輔導用書中的相關試題。

三、“策略性”之反思——關注教學組織的各個細節

1.發動學生積極參與

學生的積極踴躍參與是打造筆試化課堂的基本前提。首先,教師要向學生耐心地說明教學意圖——“發現、反思、提升”,并鼓勵學生積極參與,打消學生心中不必要的顧慮。此外,要注意例題難度與教學對象能力的適切度,即對于某些心理素質不好、可能無法完成作答的同學,最好不要請上黑板板書,以免給這些學生帶來不必要的心理負擔和壓力。

2.題型示例要“原汁原味”

題型示例要完整地再現高考題原題,不可隨意刪減。尤其是每一小題的分值,決不可刪——學生可以根據分值大致確定答題要點數量,從而提高解題的速度和正確率。另外,還要根據高考要求限定作答時間,學生思考、作答的時間過短和過長都不利于能力的培養。

3.分析點評時要“先揚后抑”

在學生點評前,教師要先明確要求——先談優點,再實事求是地談暴露出來的能力問題。這是為了照顧參與課堂教學的學生心理感受,同時也能維持并強化師生之間的信任感,使課堂氛圍輕松和諧。

基于課堂筆試化的講義式復習模式是筆者的一種探索和嘗試,是否“放之四海皆準”,還有待繼續深入探討。希望有更多的老師關注學生的學情和內在的真實需要,及時調整和改進教學方式,使我們的二輪復習課堂真正實現“增效減負”,讓所有的學生都能在課堂上獲得合作學習的快樂和成功的體驗,快樂地學習、成長。