荊坪古村傳奇:神秘的潘仁美后裔們

牛奶

舞水河又名舞陽河,屬長(zhǎng)江水系,發(fā)源于貴州甕安縣,這條河流在進(jìn)入湖南懷化境內(nèi)后,優(yōu)雅地一轉(zhuǎn)圈,把一座10平方公里的古村擁入懷中——古村叫做荊坪,由于在舞水河的臂彎里被圍成鯉魚形,風(fēng)水學(xué)上稱為“鯉魚得水”,是一塊難得的寶地。

由于未經(jīng)開化,古村鮮為人知,但在更早之前,這個(gè)“小地方”卻風(fēng)生水起:村落是舞水文化的發(fā)源地,留有眾多名人足跡;古老而神秘的鄉(xiāng)間小路旁,遍布著40多處有數(shù)百年乃至千年歷史的古跡;村中95%都是潘姓人,他們聲稱自己是北宋名將潘美的后裔……

潘氏宗祠

“我們的祖先不是奸臣”

荊坪古村的誕生,與歷史小說《楊家將》中惡名昭彰的大反派——奸相潘仁美有關(guān)。在小說中,他仗著國(guó)丈的身份殘害忠烈的楊家,與女兒西宮娘娘欺上瞞下,權(quán)傾朝野,最終死在楊繼業(yè)之子楊延昭的刀下。

提到這本小說,古村中的潘氏宗族族長(zhǎng)潘中興連連搖頭:“這事兒是千古奇冤,被小說戲劇一渲染,忠心耿耿的開國(guó)元?jiǎng)子彩潜辉闾3闪吮氨蓺埲痰男∪耍@讓潘姓人上哪兒說理去?”

史料也證實(shí)了族長(zhǎng)的說法:潘仁美的歷史原型的確并非大奸大惡之輩,而是一名在宋遼戰(zhàn)爭(zhēng)中戰(zhàn)功顯赫的武將,名叫潘美。北宋熙寧初年,因救援楊家將不力,潘美被朝廷降級(jí)處置,貶謫到溆州府(今懷化)任行政長(zhǎng)官。據(jù)當(dāng)?shù)乜h志記載,潘美看見舞水河畔的土地上遍布荊條,是個(gè)蠻荒之地,便將此地命名為“荊坪”,并帶領(lǐng)人馬開拓出最早的懷化古城,潘美也因此被視為當(dāng)?shù)厝说南茸嬷弧?/p>

現(xiàn)今,村中最龐大的建筑是潘氏宗祠。整個(gè)宗祠占地1600平方米,遠(yuǎn)看就像一個(gè)巨大的牌坊,大約有400多年歷史,具體始建年份無從考證。這個(gè)祠堂經(jīng)歷過戰(zhàn)爭(zhēng)的摧殘,匪患的破壞,甚至還遭到過洪水的兇猛侵襲,前后共修繕了四次——不過,在村里人眼中,它依舊是潘氏族人的信仰。

但是,除潘美的牌位并不在祠堂里,祠堂中供奉著一位被村里人反復(fù)提起的先祖——乾隆的啟蒙老師潘仕權(quán)。潘仕權(quán)是當(dāng)時(shí)朝廷中的一位風(fēng)云人物。史書記載,乾隆年幼時(shí)十分貪玩,從5歲開始,宮中接連聘了好幾個(gè)老師,但都約束不了這個(gè)小皇帝,眾大臣束手無策,頭痛不已。但潘仕權(quán)受聘后,用“天命之為道,人命之為性”的道理為乾隆啟蒙,激起了乾隆的治學(xué)興趣。后來,他成為了乾隆最尊重愛戴的師長(zhǎng)之一。

潘仕權(quán)不僅是帝師,還著有《學(xué)庸一得》、《洪蒼九疇》、《大樂元音》等著作。而在潘仕權(quán)生命的最后26年里,他遠(yuǎn)離北京城的喧鬧,在這還屬蠻夷之地的故鄉(xiāng)維系和傳承文化的薪火,他整理族譜,修葺祠堂,倡建義塾,翻新古井,敦化民風(fēng),精于五行八卦的他甚至在荊坪村古巷子設(shè)計(jì)了陣法,以預(yù)防山賊的入侵……一個(gè)盛世皇帝的老師,在輔佐乾隆治理泱泱大國(guó)時(shí)如“烹小鮮”,而在自己桑梓之地散播文明時(shí),也是不遺余力。

但令人遺憾的是,荊坪村中的潘仕權(quán)故居早前毀于一場(chǎng)大火——一位抽著葉子煙卷的老人對(duì)筆者感嘆說,“可惜老祖宗哪……”故居旁的轉(zhuǎn)角樓、德經(jīng)坊等建筑中藏有他的不少作品,可惜大火讓藏書片紙無存。

禁唱楊家戲

“穿越陰陽”的踩火儺師

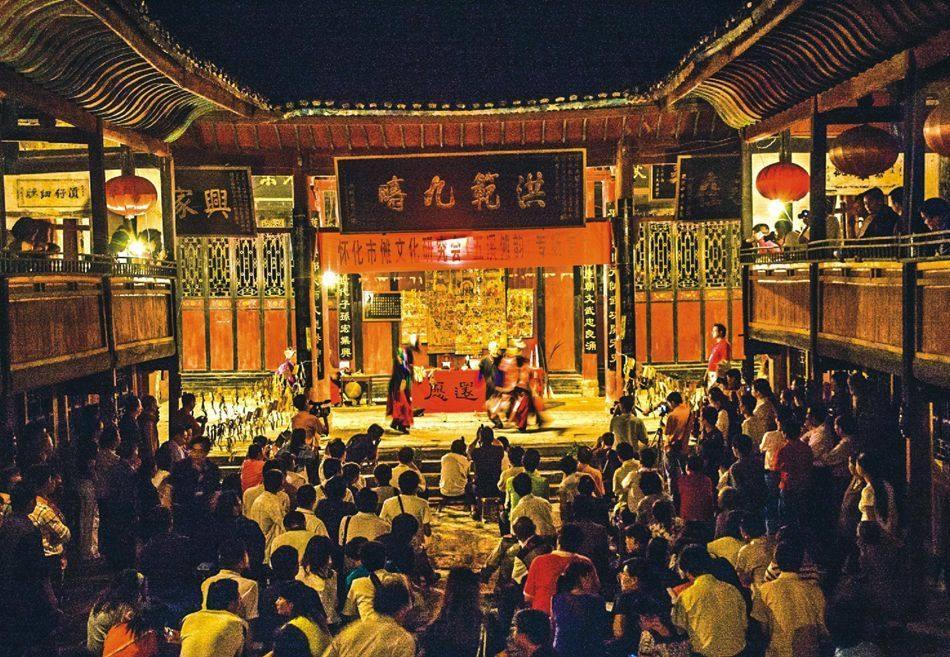

與潘氏宗祠相連的,是荊坪古村最為古老的建筑:古戲臺(tái)。戲臺(tái)前的大廳、天井和地面全是用青石板鋪成的,可容納千余人同時(shí)聽?wèi)颉?/p>

每逢祭祖、慶豐、祈雨、求福時(shí),荊坪人都聚集在此,到了年節(jié)時(shí)甚至要連唱半個(gè)月戲曲——就像是一種特有的神圣儀式。置身戲臺(tái)周邊,似乎當(dāng)年那些出將入相的場(chǎng)景就在眼前:這邊剛剛唱完《王朝馬漢一聲稟》,那邊又響起了《桃花扇》……值得一提的是,在荊坪唱戲有個(gè)奇怪的規(guī)矩:禁止唱歌頌楊家將的戲碼,所謂“潘楊不兩立”,潘家后代認(rèn)為這樣的方式是對(duì)先祖潘美的“名譽(yù)保護(hù)。”

荊坪最著名的戲種是儺戲——這延續(xù)千年的戲種,本是商代形成的一種用以驅(qū)鬼逐疫的祭祀儀式,由于是以歌舞形式表演,所以又被稱為“儺舞”。在村民的盛情邀請(qǐng)下,筆者有幸觀看了一場(chǎng)十分經(jīng)典的儺舞,精彩程度令人拍案叫絕,那感覺就像是隨著儺師在陰陽兩界走了一遭,驚出人一身冷汗。

開戲時(shí)已是晚上8點(diǎn),古戲臺(tái)周邊燈火輝煌,坐滿了觀眾,幾個(gè)穿著大紅袍的儺師在臺(tái)上分外惹眼,表演的劇目是《鐘馗捉鬼》。只見其中一位儺師身穿法衣,手持三角彩旗,在鑼鼓、響鈴的伴奏下,對(duì)著儺壇手舞足蹈——這是儺師和神靈的對(duì)話,其余儺師焚香、燒符、敲鑼鼓、木魚,吹牛角與之配合。戲曲高潮部分時(shí),只見儺師將4塊燒得通紅的犁鐵擺在地上,再堆放上燒得冒煙的木炭,邊念咒語邊赤腳踩上火犁,腳底火花四濺,發(fā)出“吱吱”聲,如此往返多次,看得場(chǎng)下觀眾心驚膽戰(zhàn)……

隨后,儺師們還表演了儺戲中幾乎失傳的“開山紅”絕技:兩個(gè)儺師先跪在臺(tái)前,虔誠(chéng)地?zé)螅倌顜椎馈爸湔Z”,喝下一碗施了“法”的酒。然后,其中一位竟然拿出小刀,用刀尖狠狠向自己的頭頂刺去。然后,不顧臺(tái)下觀眾的驚恐神情,頭插小刀的儺師淡定地走到觀眾群中,向大家書寫、贈(zèng)送“平安符”……

活著的歷史

人拜古樹為“干娘”

荊坪古村還擁有眾多古跡,它們被視作“活著的歷史”。

如果把荊坪村散落的古籍視為“散落的珍珠”,那村中那條有千年歷史的青石板道就是串聯(lián)珍珠的主線條。古道曾經(jīng)是明清時(shí)期重要的交通驛路,西南地區(qū)送到北京的八百里加急文書都要在這里換馬。古村沿河一線今天還保留著寬闊的跑馬場(chǎng)。

1987年,國(guó)家考古隊(duì)在驛路旁發(fā)掘出多個(gè)遺址。最終,北京大學(xué)教授、考古學(xué)家呂遵鍔認(rèn)定,遺址規(guī)模有兩個(gè)足球場(chǎng)那么大,為新園舊石器遺址,可以就此推定:古村就是西南舞水文化的發(fā)源地。隨后,考古隊(duì)還在古村附近發(fā)掘出了青銅劍、青銅矛、青銅戈、四山紋鏡、麻布紋罐、滑石圓壁等物品,這些出土品填補(bǔ)了湖南省關(guān)于舊石器時(shí)代歷史的空缺,意義重大。

村口的古碼頭邊,立著一座有數(shù)百年歷史的雙鳳橋以及下馬亭遺址。相傳石碑是乾隆皇帝賜給村子的,官員至此,文官下轎、武官下馬,傳說晚清名臣林則徐路過此地時(shí),還曾對(duì)著石碑磕頭數(shù)下,以表尊重。

井被村里人稱為“龍眼”,村民家家戶戶的院子都有水井,所以又被稱為“千井之村”。其中最有名的是叫做“節(jié)孝坊”的古井,據(jù)說那位有“七絕圣手”之稱的詩人王昌齡到訪時(shí)正遇湖南大旱,干渴的他趴在井口猛喝一氣,直呼暢快——由于井水在大旱之年也不曾干枯,拯救過無數(shù)性命,因此被看作是荊坪古村的“龍脈”,井口有36道勒印,是井繩日積月累磨出來的痕跡,足見其井齡的古老。

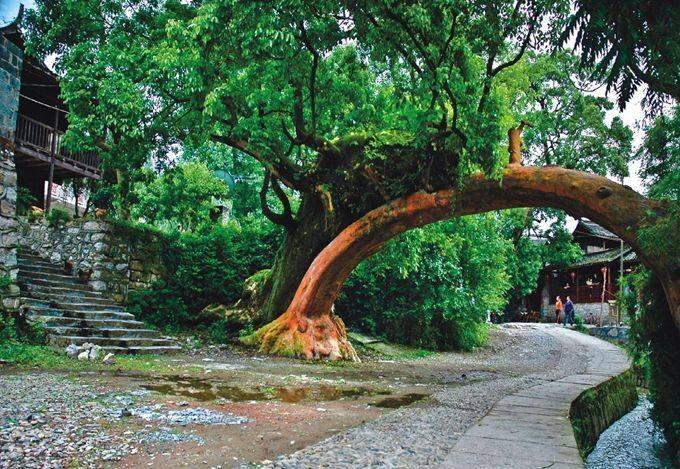

除了殘存的歷史古跡,潘氏宗祠旁還有“七星樹”——七棵大樹呈北斗七星狀排列:年齡最長(zhǎng)的那棵已經(jīng)超過千歲,是荊坪最年老的“長(zhǎng)者”;最神奇的是七星樹上還長(zhǎng)著其他不同的樹:觀音樹、苦栗樹、金臘樹、刺桐樹、槐樹等5種不同的樹種擁抱共生,非常罕見——鑒于七星樹的神奇,荊坪人對(duì)它們非常尊重,還將家中孩子的名字書寫在布條上掛到樹干,以祈求樹神的庇佑和恩澤,甚至讓孩子認(rèn)古樹為“干娘”。