早期腸內營養支持聯合生長抑素對胰腺手術患者術后康復的影響分析

姚向慶 楊明智 陳有挺 張志波 鄭巖松 翁山耕 石 錚

福建醫科大學附屬第一醫院肝膽胰外科,福建福州 350005

胰腺手術患者常伴有免疫功能下降和不同程度的營養不良癥狀,術后康復情況往往不甚理想,感染率和死亡率均較高。因此,胰腺手術后的營養支持是護理的重點內容。目前,術后應有生長抑素成為胰腺手術圍手術期的常規處理方法[1]。而采取何種有效、正確的飲食護理才能改善術后患者的機體營養狀況,促進機體功能恢復成為研究的重點。經過多年的研究和臨床實踐,發現腸內營養支持是一種安全、有效的方法,該營養支持方式能有效機體提供代謝所需的各種營養物質,并能保證腸道功能的完整,從而有利于減少細菌移位現象,改善患者的轉歸[2]。該院對胰腺手術患者術后應用早期腸內營養和生長抑素,效果滿意,選取該院2010年9月—2013年9月收治的90例胰腺手術患者作為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取該院收治的90例胰腺手術患者作為研究對象。并隨機分為觀察組和對照組。觀察組45例,21例女性、24例男性;年齡32~73 歲,平均年齡 5 0.32±8.95 歲;病程 2 ~12 個月,平均病程5.37±2.14個月;病理學類型:16例高分化腺癌、10例腺泡細胞癌、10例導管細胞癌、3例黏液性囊腺癌、6例中分化腺癌;癌灶位置:23例胰腺壺腹周圍癌、21例胰腺頭部。對照組45例,20例女性、25例男性;年齡 3 3~75歲,平均年齡 5 2.12±7.24歲;病程2~13個月,平均病程5.39±3.04個月;病理學類型:18例高分化腺癌、12例腺泡細胞癌、8例導管細胞癌、2例黏液性囊腺癌、5例中分化腺癌;癌灶位置:25例胰腺壺腹周圍癌、20例胰腺頭部。兩組患者的性別、年齡、病程、病理學類型、癌灶位置等一般資料無明顯差異,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組 給予該組患者術后腸外營養支持+生長抑素。首先,術后常規進行基礎護理、病情監測、心理護理、預防并發癥等。將3mg生長抑素加入50mL生理鹽水中進行稀釋,采取靜脈泵入的方式,每12h應維持一次。術后采用腸外營養支持方式。先建立靜脈通道,然后將一定量的電解質、氨基酸、脂肪乳劑、維生素、葡萄糖等通過周圍靜脈或深靜脈利用微量泵勻速輸入患者機體內。抗生素應單獨滴注,其他則在3L聚乙烯袋中采取混合滴注的方式。

1.2.2 觀察組 給予該組患者術后早期腸內營養支持+生長抑素。與對照組一樣,術后進行常規治療和護理。然后給予患者生長抑素,其使用方法與對照組相同。而腸內營養支持則在術后12h進行。術中置入空腸營養管。然后將提前配置好的勻漿膳均勻輸入患者機體內,為維持氮平衡,以提供機體免疫力,每天應給予補充超過2g/kg的蛋白質。為防止過多蛋白質造成腎臟氮質潴留現象,在進行腸內營養時,可控制供給蛋白質的量處于總熱量的20%左右。

1.3 評價指標

比較兩組術前及術后1周患者的營養指標和術后機體恢復情況。其中,營養指標包括血糖、血紅蛋白、血清白蛋白,使用自動生化分析儀進行檢測(日立7170A)。患者術后恢復情況則包括肛門排氣時間、胃腸蠕動時間、住院時間和并發癥發生情況。

1.4 統計方法

2 結果

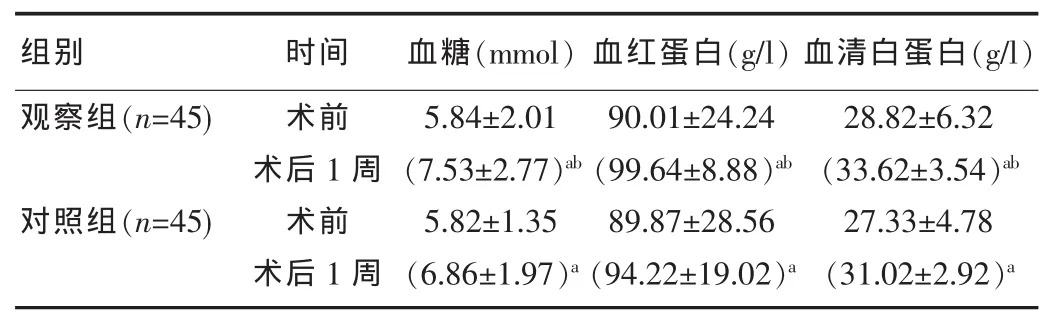

2.1 兩組患者術前、術后1周營養指標比較

術前,兩組的營養指標(血糖、血紅蛋白、血清白蛋白)無明顯差異,差異無統計學意義(P>0.05);術后1周,兩組的營養指標均明顯上升,與術前相比差異明顯,差異有統計學意義 (P<0.05);且觀察組明顯高于對照組,組間比較差異有統計學意義(P<0.05),見表 1 。

表1 兩組術前、術后1周的營養學指標比較(±s)

表1 兩組術前、術后1周的營養學指標比較(±s)

注:與術前相比,aP<0.05;與對照組相比,bP<0.05。

組別 時間 血糖(mmol) 血紅蛋白(g/l) 血清白蛋白(g/l)觀察組(n=45)對照組(n=45)術前術后1周術前術后1周5.84±2.01(7.53±2.77)ab 5.82±1.35(6.86±1.97)a 90.01±24.24(99.64±8.88)ab 89.87±28.56(94.22±19.02)a 28.82±6.32(33.62±3.54)ab 27.33±4.78(31.02±2.92)a

2.2 兩組術后機體康復情況比較

觀察組術后肛門排氣時間、胃腸蠕動時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。另外,兩組術后均有并發癥發生,其中,觀察組3例出現并發癥,分別為2例感染、1例肺炎,并發癥發生率為6.67%;對照組10例出現并發癥,分別為5例感染、3例例肺炎、2例胃腸道出血,并發癥發生率為22.22%。觀察組的并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

表2 兩組患者術后身體恢復情況比較(±s)

表2 兩組患者術后身體恢復情況比較(±s)

注:與對照組相比,aP<0.05。

組別 肛門排氣時間(h) 胃腸蠕動時間(h) 住院時間(d)觀察組(n=45)對照組(n=45)(60.03±8.91)a 64.75±9.78(33.88±4.53)a 36.54±5.40(15.25±4.26)a 18.97±3.24

3 討論

胰腺癌是胰腺常見惡性腫瘤,根據病理學類型又可劃分為高分化腺癌、腺泡細胞癌、導管細胞癌、黏液性囊腺癌、中分化腺癌等。根據研究表明,在眾多腫瘤類型中,胰腺癌的惡性程度較高,其5年內的生存率僅為3%左右[4]。當前,手術是治療胰腺癌最有效的方法。但胰腺分泌功能在機體吸收和分解營養物質和血糖方面發揮重要作用,而胰腺手術后往往會在很大程度上影響早期內分泌和消化系統功能等生理功能[5],加上術中創傷、術后一定時間的禁食等,極易導致患者營養不良、免疫功能下降等問題,從而影響患者身體的康復。因此,給予胰腺手術患者術后充分、有效的營養支持非常重要,選擇何種營養支持的方式成為臨床關注的焦點。

胰腺手術后應用生長抑素是圍術期的常規處理方法。生長抑素屬于胃腸道主要的激素之一,它能有效抑制胃腸道幾乎所有激素的釋放,進而減少胃腸液的分泌,起到胃腸道減壓的功效[6]。同時,生長抑素還能對胰腺內外分泌功能起到良好的抑制作用,幫助禁食中或腸外營養患者體內的脂肪、糖、蛋白質比例恢復平衡,以維持機體細胞群功能,降低機體的炎癥反應和應激反應等,保證機體內部處于穩定狀狀態。為滿足術后患者的營養需求,往往還需要給予胃腸營養支持。比較常見的胃腸營養支持方式有腸外營養支持和腸內營養支持兩種。其中,腸外營養支持是較為嚴重的胰腺癌患者進行營養支持的一種常見方式,但應用該方式易發生感染、肺炎、胃腸道出血等并發癥,安全性較差[7]。而且腸外營養支持的價格相對昂貴,影響了其應用范圍。而腸內營養支持則具有明顯的優勢,該方式利用鼻腸管將患者機體所需營養液輸入腸道內,有助于促進消化液分泌,從而提高腸道的吸收功能和消化功能,進而促使腸道蠕動,加快腸道功能的恢復[8]。與腸外營養支持方式相比,腸內營養支持在固定手術治療效果方面效果更佳,安全性也更高。

該研究中,給予觀察組應用早期腸內營養支持聯合生長抑素的方式,對照組則為腸外營養支持聯合生長抑素的方式。術后1周,兩組的營養指標(血糖、血紅蛋白、血清白蛋白)均有上升,與術前相比差異明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。且觀察組的營養指標明顯高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。另外,觀察組術后肛門排氣時間、胃腸蠕動時間、住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),并發癥發生率(6.67%)也明顯低于對照組(22.22%),且差異統計學意義(P<0.05)。

可見,對胰腺手術患者術后應用早期腸內應用聯合生長抑素能有效促進腸道的生理功能恢復,改善患者術后的營養狀況,有利于康復,值得推廣。

[1]楊垚.早期腸內營養支持聯合生長抑素對胰腺手術患者術后康復的影響[J].中國醫藥導報,2013,10(23):58-63.

[2]沈愛仙.針對胰腺疾病進行腸內營養支持的臨床試驗研究[J].中國保健營養,2014,24(7下旬刊):3780-3781.

[3]高曉莉,韓芳.急性胰腺炎的腸內營養支持進展[J].肝膽外科雜志.2012,20(5):394-396.

[4]呂建國.早期免疫腸內營養支持治療對重癥胰腺炎患者腸屏障和免疫功能及營養狀態的影響[J].當代醫藥論叢,2014,12(1):98-99.

[5]戴啟強,王愛東,方哲平,等.重癥急性胰腺炎患者早期腸內營養支持對腹內壓影響的研究[J].中國現代醫生,2013,51(33):22-24.

[6]楊詠梅.胃腸內營養支持對重癥急性胰腺炎患者的臨床效果[J].醫學臨床研究,2011,28(8):1584-1586.

[7]王維國,付嵐,張美玲,等.胰腺術后胰瘺及生長抑素對其預防和治療價值的研究進展[J].肝膽胰外科雜志,2012,24(2):173-175.

[8]陽生光,蘇科,朱燕輝,等.腸梗阻導管聯合生長抑素治療重癥急性胰腺炎[J].中華急診醫學雜志,2013,22(11):1274-1276.