當代大學生民族文化自信培養研究

○張長勝

(淮海工學院法學院,江蘇 連云港 222005)

一、文化自信:概念與意義

文化是一個民族繁衍生息的血脈和滋養,是民族發展進步的靈魂和支柱。一個民族如果失去了自己的文化,就如同無根之樹,無水之萍,難以屹立于世界強國之林。中華民族歷來以輝煌燦爛的五千年文明著稱于世,然而,近現代以來,在西方各國堅船利炮,科技革命和電子信息的層層沖擊之下,中華民族的文化自信和堅守遭到了前所未有的挑戰和危機。所謂“文化自信”,是指“是一個國家、一個民族、一個政黨對自身民族文化價值的充分肯定,對自身文化生命力的堅定信念”[1];“是我們對理想、信念、學說、優秀傳統有一種發自內心的尊敬、信任和珍視,對我們核心價值體系的威望和魅力有一種充滿依賴感的信奉、堅守和虔誠”[2]344。大學生的文化自信是一個多層次、多維度的系統,包含意識和行為兩個層次,是對本民族文化持有積極肯定的意識和對弘揚民族文化作出積極不懈的行為,具體包括文化自我認知意識、多元文化意識、文化憂患意識、跨文化交流體驗、文化傳承和文化創新六個維度。[3]

當代大學生承擔著未來建設祖國和傳承中華文明的重任,他們身上對于民族文化自信的程度,將在很大程度上決定著中華文化在中國的傳承乃至在全世界的文化影響力。青年學生是中華文化最可依賴的繼承者和傳播著,只有他們懷有對自身文化的堅定信念,才能在紛繁復雜的社會意識形態當中堅守自己的立場,獲得自身人格的獨立穩定,民族文化也才能因此得以傳承和發揚。

二、當前大學生民族文化自信現狀研究

1.現狀調查。改革開放以來,中國用幾十年的時間走完了西方歷經幾百年的科技革命歷程。在短暫的社會轉型期巨變中,西風東漸,中國社會也經歷著各種思想和意識形態的沖撞融合。為了對當前以大學生為主體的青年一代的民族文化認知和自信度有一個確切的了解,本文作者對所在學校不同年級、不同院系的學生進行了調查研究,共發放問卷300份,回收286份,有效率為95.3%。問卷內容涉及對關于中國傳統工藝,藝術,民俗風情,道德規范,宗教信仰,政治制度等方面的認知,認可,和踐行度調查,及其在涉及當代生活衣、食、住、用、行,以及精神文化消費方面對中西方文化的認可和接受程度。

2.問卷結果。

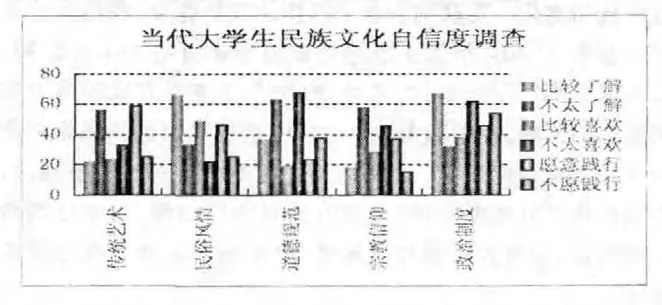

圖1 當代大學生民族文化自信度調查

該圖表反映出當代大學生對民族傳統文化的認知,積極和消極并存。積極方面表現在:有相當一部分學生比較了解中國傳統文化,內心珍視民族文化并愿意在行動上去參與弘揚民族文化;部分同學雖然不太了解傳統文化,但是愿意通過學習去了解和踐行中華文化。消極方面則主要表現在大部分學生民族文化自信的缺失和對民族文化的消極中立態度。很多同學表現出對民族文化認知的缺乏,卻依然沒有動力,沒有愿望去了解和踐行民族文化。

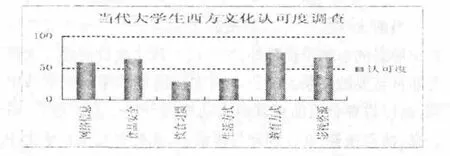

圖2 當代大學生對西方文化認可度調查

圖2反映出除了飲食習慣和生活方式之外,大部分學生對西方的網絡科技,食品安全,教育方式和影視資源呈認可并接受的態度。有近70%的大學生認為在看完一部西方流行電影之后,自己對待生活的認識會有一些改變,但思想會比較充實。這說明在當前網絡條件下,很多西方文化觀念以影視,娛樂等形式給國內大學生造成了潛移默化的影響。

兩個圖表反映出雖然中華文化在大學生中的認可度較廣,但主要只停留于意識階段,不愿意去付諸行動去發揚和實踐,總體呈現出嚴重的民族文化自信缺失狀態。

3.民族文化自信缺失原因分析。

1)拜金主義使文化處于被“戲謔”的尷尬境地。隨著市場經濟體制的建立,以經濟建設為中心的政策帶來了經濟的高速增長。在這種社會環境下,人們對利益和物質的追求似乎成為當代社會的共同目標。之前信守的“先人后己,重義輕利”的思想被遺忘在城市的角落,使文化也處于被“戲謔”的尷尬境地。一些走秀的電視節目也紛紛追趕時尚的潮流,宣稱“理想”成了超人的“內褲”,不能隨便展示。以及近期普遍流行的“屌絲文化”,使文化成為供人調侃,娛樂的對象。

2)迎合社會潮流而產生的文化“庸俗、低俗、媚俗”現象。轉型期的社會形態下,容易出現一些真正適應時代變化,引領時代潮流的典范,也會造成很多人找不到合適的機遇而郁悶不得志。為了迎合社會潮流,使自己快速躋身名人致富的行列,涌現出大批像芙蓉姐姐、鳳姐、小沈陽等以“自嘲,自謔”等方式曲解中國文化的“低俗、媚俗”現象。

3)西方意識形態影響下否定中華文化的“文化西化”現象。據調查,約有60%的大學生通過網絡方式接觸到各種西方信息和文化。互聯網和電子科技的發展普及,將西方的意識形態帶入中國,給國人思想造成前所未有的沖擊和影響。以美國“三片”——薯片,芯片,影片[4]為主要方式的西方意識形態的影響,在中國大學生群體中造成了明顯的民族文化自卑和文化西化現象。具體表現在對西方節日愈發重視,對中國傳統節日愈發冷淡;對西方教育向往憧憬,對中國教育一概否定;對西方影視津津樂道,對中國娛樂節目嗤之以鼻等等。

4)沒有精神依靠而產生的“文化失語”癥。在調查中有一部分學生既不滿意傳統文化的發展現狀,也不愿意加入“西化”陣營。在文化認可和踐行中更多地表現為“無所謂”的文化中立態度。這是社會經濟快速發展造成的文化失衡或文化遺失現象。很多學生在社會巨變中找不到心靈的歸宿,無文化可依產生一種“文化失語”或“文化焦慮”癥狀。具體表現為對韓國成功申遺“端午節”禮儀事件的氣憤和無奈,對法國高價拍賣中國“獸首”淡漠和無助,以及對于西方各種媒體對中國事件進行歪曲宣揚的無奈和麻痹心理。

三、培養民族文化自信的幾個途徑

當前大學生中普遍的民族文化缺失現象除了受到西方意識形態的影響干擾之外,與中國民族文化自身建設失衡有著非常重要的關系。胡錦濤同志在清華百年校慶講話中說到:高校教育必須圍繞其四大功能展開——人才培養、科學研究、社會服務、文化創新與傳承。[3]高校要注重在學生中開展民族文化自信教育,使學生的民族文化自信得以提高。

1.在信念中堅定民族文化。青年大學生正處在學習知識,快速了解社會的黃金時期,他們的世界觀人生觀正處在形成階段,對多元文化的鑒別能力欠缺,容易受到各種思想的干擾和影響。高校應當幫助學生堅定民族文化信念。通過營造良好的民族優秀文化氛圍,提供途徑鼓勵更多的學生學習了解民族文化,表揚勇于實踐、樂于踐行民族文化的大學生,培養學生的民族文化自信的情操。同時,高校應當聯系家長與社會,共同為學生的民族文化自信營造良好的文化氛圍,使學生受到民族文化的熏陶和感染,隨時感受到民族精神的力量,進而自覺的堅定民族文化自信的信念。

2.在吸收中發展民族文化。在當前西方科技、文化、信息無孔不入的情況下,完全杜絕西方意識形態的影響是不可能的。高校教師應當幫助并引導學生主動了解西方知識和文化,并教會他們以正確的態度、辯證的思想去認識、了解、看待中西方文化。在紛繁復雜的文化與意識面前懂得揚棄和堅守。在吸收西方文化優點的基礎上發展民族文化,使民族文化具有更強大的包容力和發展空間。

3.在創新中傳承民族文化。大學生民族文化自信缺失的很大原因就是文化發展創新沒有跟上經濟發展的步伐,使博大精深的中華文化停留在過去的輝煌里,沒有與現代社會接軌。高校作為創新與傳承文明的載體,應當以更積極的態度,現代的方式將古老文明創造性的推廣傳揚開來。以高雅,自信,正義,積極的態度傳承民族文化。本文作者在淮海工學院展開的每年一度的國學知識競賽,就是用現代的舞蹈、音樂、手工等途徑以歌舞、晚會、小品、影視等現代舞臺表演方式在學生中進行選拔并表演,使選手和觀眾都能感受到民族文化的精髓,在傳揚民族文化的同時增強學生的民族文化自豪感和自信心,在學生中取得較好的反響。

4.在實踐中踐行民族文化。物質利益的驅使使很多人心中的道德標桿失衡,使傳統的助人為樂的道德標準受到了挑戰和考驗。高校應當承擔起踐行民族文化的重任,創造條件和機會去弘揚正義,傳遞民族文化正能量。使符合社會道德,弘揚正義的傳統文化和文明行為,得到良好的踐行和認可,鼓勵學生用自己的行為去傳遞中華文明,弘揚民族精神,展示民族文化自信。像淮海工學院在內的很多高校暑期組織的社會實踐活動,將民族正義和真善美的民族精神傳播到社會各個角落,在幫助社會的同時也能激發學生心中的民族文化自信心和自豪感,使民族精神傳播的更遠更廣。

中華民族優秀傳統文化蘊含著民族發展的核心理念和思想基因,積淀著中華民族最深層的精神追求,因而成為中華民族安身立命、生生不息的精神根基。堅守民族文化自信,才能使國家永遠強大,無堅不摧。要做到文化自信,關鍵是要“不忘本來、吸收外來、著眼將來”[1]。即以客觀的姿態對自身優秀文化的肯定和堅守,以開放的胸懷對外來文化的甄別與吸納,以創新的方式弘揚和傳遞民族文化的精髓,以實踐的態度將文明與文化自信落到實處。相信在大學生中進行的民族文化自信教育,一定能使中華民族的優秀文化在將來有更大的感召力和傳染力。

[1]云杉.文化自覺 文化自信 文化自強——對繁榮發展中國特色社會主義文化的思考[J].紅旗文稿,2010(16).

[2]費孝通.論文化與文化自覺:重建社會學與人類學的回顧和體會[M].群言出版社,2005.

[3]杜振吉.文化自卑、文化自負與文化自信[J].道德與文明,2011(4).

[4]俞可平.全球化:西方化還是中國化[M].社會科學文獻出版社,2002.