西部地區勞動力流動對地區經濟增長影響的實證

——基于1986-2009年的數據

林 柯, 王益謙, Bao S. M.

(1. 蘭州大學 經濟學院, 甘肅 蘭州 730000; 2. 四川大學 西部開發研究院, 四川 成都 610064; 3. 密西根大學 中國信息研究中心, 美國 密歇根州 48809)

1 研究背景與文獻回顧

中國較大規模的勞動力流動形成于1980年代中期.隨著改革開放和東部經濟的快速發展,大量勞動力由農村流向城市,由中西部地區流向東部地區,并且一直持續到現在.這種持續的大規模勞動力的省內及跨省流動不僅對流出與流入地區的經濟增長產生了重要的影響,而且也對整個中國的經濟增長產生了重要的影響.同時,由此所帶來的交通、城市管理和勞動者權利保障等一系列問題也日益凸顯.對此,國內外眾多學者進行了持續而廣泛的研究.就已有的文獻來看,這一領域的研究從最初的對人口遷移和勞動力流動整體層面上的一般研究,逐步擴展到對不同地域空間人口遷移與勞動力流動的趨勢、勞動力資源供求、流動勞動力收入以及勞動力流動在縮小地區經濟發展差距的作用等方面的研究.

對于勞動力流動的原因以及對經濟增長影響的研究,W. A. Lewis[1]在假定發展中國家是由農業和工業2個部門所組成,而且邊際勞動生產率為零的農業部門存在著大量剩余勞動力的條件下,得出如下的結論:工業部門只要用比農業部門稍高的工資就可以吸引農村剩余勞動力向城市轉移,為現代化的工業部門的擴張提供廉價的勞動力,促進二元經濟結構的改變,從而推動經濟增長.G. Ranis等[2]在W. A. Lewis[1]研究的基礎上進一步提出,農業生產率的提高是保證工業部門擴張和勞動力順利轉移的條件.只有當農業生產率提高、勞動力轉移速度高于人口增長速度時,欠發達國家或地區的經濟才能有效增長.而D. W. Jorgenson[3]和M. P. Todaro[4]則認為,W. A. Lewis[1]的假定是不符合現實的,農業部門不存在邊際生產率等于零和低于實際工資的無限剩余勞動力.在此基礎上,D. W. Jorgenson[3]認為,只有農業存在剩余生產物,才有可能使一部分勞動力釋放出來,農業剩余生產物越多,勞動力轉移的規模越大,在此條件下勞動力的流動才有可能促進經濟的增長;M. P. Todaro[4]則認為,勞動力是否流動取決于其對城鄉收入差異的預期,只要未來的預期城市收入現值看起來要大于未來的預期農村收入的現值,勞動力就會由農村流向城市.但在城市存在大量失業的狀況下,勞動力的流動不一定對經濟增長產生促進作用.

然而,在有關中國勞動力流動以及對經濟增長影響的研究結論表明,在城市存在失業的情況下,勞動力流動促進了經濟的增長.蔡昉等[5]通過構建農業、工業和服務業三大部門的柯布-道格拉斯生產函數,計算得出1982-1997年間我國勞動力從農業部門向工業部門和服務業部門轉移對經濟增長的貢獻額為20.23%;M. C. Seeborg等[6]依據1997年中國統計年鑒的數據,運用托達羅人口遷移模型對中國城鄉勞動力流動的原因及對經濟增長的意義進行了研究,發現城鄉勞動力流動的主要原因是中國政策的變革以及勞動合同的發展和私人部門的出現,并且勞動力流動有效地促進了經濟增長;李揚等[7]以拉姆奇的新古典增長模型為分析起點,進一步論證了即使沒有技術進步,持續的勞動力流動也會導致經濟內生增長;鐘笑寒[8]在對勞動力流動、職業與工資差異以及勞動力流動與地區差距的狀況和相應的研究觀點進行分析與討論的基礎上,構建了一個基于存在一一對應關系的不同分工崗位上工人的技能水平的生產函數模型,并利用經驗回歸方法對該模型的結果進行了檢驗.結果表明,勞動力的流入有利于地區內工資的增長,勞動力流動不僅可以促進勞動分工,提高總體經濟效率,而且如果這種分工效應足夠強的話,就可能是一種“帕雷托改進”;彭連清[9]對中國區際勞動力流動的規模與流向、區際流動勞動力的產業分布等2個方面進行了研究,通過估計東部地區非農部門總量生產函數,得到勞動力投入的產出效率,并進一步分析了我國區域間勞動力流動對東部經濟增長的貢獻份額.結果表明,中西部地區的勞動力流入是東部地區工業化和城市化快速推進的重要條件;逯進等[10]運用內生人口遷移經濟增長模型,測算了近十幾年來西部地區各省區省際人口遷移對經濟增長的實際影響強度,結果表明:“各省區的人均產出與人口凈遷移率之間存在較高的正相關性,但人口遷移對經濟影響的強度有所差別,從整體來看,西南地區凈遷移人口的作用更大一些,沒有任何跡象表明省際人口遷移伴隨有地區間經濟發展水平的收斂.”

從已有的文獻來看,大多數研究主要集中于勞動力流動對整個中國宏觀經濟增長以及對東部經濟增長的影響等方面,對于中國西部地區近12年來經濟的高速發展,學者們大多認為是國家宏觀政策傾斜及其財政投資導致的,而從勞動力流動對西部地區經濟增長影響角度進行研究的較少.但一個值得注意的事實是,自1986年尤其是中國實施西部大開發戰略以來,西部地區勞動力流動的數量呈穩定增長的態勢.根據本課題的統計,自1998年至2009年的12年間,西部地區勞動力流動的數量由4 053.7萬人增長到8 680.6萬人,2009年勞動力流動的數量占該地區就業人員總量的41%.西部地區勞動力大規模的流動對東部地區經濟增長產生了重要的促進作用,那么這種大規模的勞動力流動對西部地區經濟增長產生了怎樣的影響?對這一問題的研究,不僅可以全面評估勞動力流動對西部地區經濟增長的影響,而且可以為中國下一階段西部大開發戰略的政策制定與實施提供有益參考.

2 變量與數據

2.1概念界定與變量選取從國家權威部門以及有關中國勞動力流動的研究文獻來看,對于勞動力流動概念的界定尚不統一.國務院發展研究中心、國家統計局與勞動和社會保障部將勞動力流動界定為勞動力在城鄉之間的遷移,而不同文獻則分別界定為:“勞動力在不同類型的工作組織單位之間或不同的職業和行業之間的流動,也包括勞動力在不同地域之間的流動”[11];“改革開放以來在城鄉以及不同所有制企業之間流動的勞動力,即新興正規勞動力(包括聯營經濟、股份制經濟、外商投資經濟、港澳臺投資經濟和其他部門的從業人員)和非正規勞動力(包括城鄉的私營經濟、個體經濟和鄉鎮企業從業人員)”[12]等.為了對西部勞動力流動狀況及其對經濟增長的影響有一個比較清晰的判斷,本文依據國家統計局的界定將勞動力流動定義為勞動力在鄉鎮以外的省區內流動和跨省區流動.

影響地區經濟增長的因素較多,而與勞動力相關的因素主要有地區投資水平、地區產業結構以及地區國內生產總值等.由于本文側重于考察中國西部地區勞動力流動對本地區經濟增長的影響.因此,在上述4個方面的變量中,本文以西部地區社會固定資產投資總額替代投資水平,以第二、三次產業產值占地區國內生產總值比重替代地區產業結構,對中國西部地區勞動力流動對地區經濟增長的影響進行考察.

2.2數據來源及說明本文有關地區國內生產總值、社會固定資產投資總額以及第二、三次產業產值占地區國內生產總值比重的數據均來源于中國西部12省區1987-2010年各年份的統計年鑒.有關西部地區勞動力流動的總量及其省區內和跨省區流動的數據雖然較多,但由于其來源和統計口徑不同,數據差異較大;同時尚未有連續的時間序列數據,特別是1997年之前沒有省區內和跨省區流動的數據.因此,本文有關1986-2009年西部地區勞動力流動的總量、省區內流動與跨省區流動的數據均依據《1987全國1%人口抽樣調查資料》、《中國1990年人口普查資料》、《1995年全國1%人口抽樣調查資料》、《2000年全國人口普查資料》、《中國2005年1%人口抽樣數據匯編》、《中國人口統計年鑒》(1999-2006)、《中國人口和就業統計年鑒》(2007-2009)的勞動年齡的人口遷移數據進行整理估算所得.

3 計量分析

3.1模型選擇與檢驗在衡量影響經濟增長的計量方法中,一般的回歸模型只能單向描述自變量的改變對因變量產生的影響,灰色關聯分析側重于對因素間關聯程度的分析,而向量自回歸(VAR)模型則考慮了各變量之間的相互作用,對變量間相互影響的程度能夠進行較好的測度.因此,本文采用VAR模型對勞動力流動與經濟增長的關系進行分析,其一般數學表達式為

yt=A1yt-1+…+Apyt-p+Bxt+εt,

(1)

其中,yt為k維內生變量列向量,xt為d維外生變量列向量,p為滯后階數,k×k維矩陣A和k×d維矩陣B是待估系數矩陣,εt為k維擾動列向量.

根據VAR模型的一般形式,本文構建如下模型

Bxt+εt,

(2)

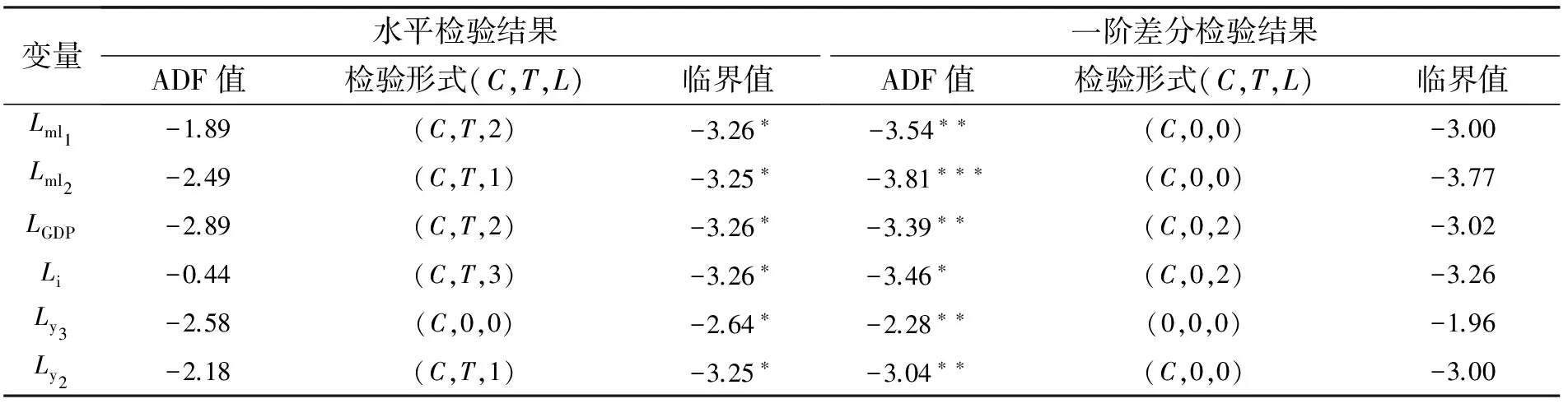

式中,Lmli(i=1,2)表示西部地區勞動力流動數量,Lml1表示西部地區省區內勞動力流動數量,Lml2表示西部地區跨省區勞動力流動數量,LGDP表示西部地區國內生產總值,Li表示西部地區社會固定資產投資,Ly2、Ly3表示西部地區第二、三產業產值占地區國內生產總值比重.為了消除可能存在的異方差,將這些變量取其自然對數,為滿足數據的可比性,使用GDP平減指數將各年的GDP均調整為按1986年的價格計算,社會固定資產投資也以1986年不變價格計算.為避免所建的模型存在偽回歸問題,對所選取的變量序列進行單位根檢驗(ADF),水平檢驗結果顯示:ADF值的絕對值均小于臨界值的絕對值,具有單位根,為非平穩序列;進一步對各變量序列進行一階差分后再進行ADF檢驗,結果顯示,至少在10%的顯著性水平上,各變量序列ADF值的絕對值大于臨界值的絕對值,拒絕有單位根的原假設,為I(1)序列,如表1所示.

表 1 ADF單位根檢驗結果

注:(C,T,L)分別表示ADF單位根檢驗時的常數項、時間趨勢和滯后階數,0表示沒有,C表示含有常數項,T表示含有時間趨勢項;*,**,***分別表示10%,5%,1%的顯著性水平.

3.2協整檢驗與向量誤差修正模型基于各變量原始序列的非平穩性特征,本文進一步采用協整方法檢驗變量之間是否存在長期的均衡關系.在“協整個數為零”的原假設下,跡統計量均大于1%臨界值(96.5﹥66.52;84.12﹥66.52),拒絕沒有協整關系的原假設;而在“協整個數至多1個”的原假設下,跡統計量均小于5%的臨界值(38.21﹤39.89;35.86﹤39.89),不能拒絕協整個數至多1個的假設.因此,Lml1、Li、Ly2、Ly3與LGDP之間以及Lml1、Li、Ly2、Ly3與LGDP之間存在一個長期均衡的協整關系.進一步對協整向量進行標準化處理,則變量之間的協整關系分別如下所示:

LGDP=(0.41±0.01)Li+(0.34±0.03)Lml1+

(0.82±0.03)Ly2+(0.01±0.06)Ly3,

(3)

LGDP=(0.29±0.83)Li-(0.83±0.91)Lml1-

(8.63±1.53)Ly2+(10.32±1.80)Ly3.

(4)

(3)和(4)式的結果表明,省區內勞動力流動的變動與該地區國內生產總值變動是同向的,而跨省區勞動力流動的變動與地區國內生產總值變動是反向的.具體來看,1986-2009年間,西部地區省區內勞動力流動每變動1%將帶動地區國內生產總值同向變動0.34%;而跨省區勞動力流動每變動1%將帶動地區國內生產總值反向變動0.83%.

由于一階差分后雖然使得變量序列成為平穩序列,但各變量之間短期的相互影響所產生的變化可能無法準確反映出來.因此,為了衡量短期內勞動力流動對地區國內生產總值的影響,本文進一步利用誤差修正模型進行估計:

△LGDP=(0.02±0.01)+

(0.34±0.32)△LGDPt-1+

(0.11±0.08)△Lml1(t-1)+

(0.06±0.21)△Lit-1+(0.38±0.37)△Ly2(t-1)+

(0.06±0.18)△Ly3(t-1)-(0.05±0.03)ec, (5)

△LGDP=(0.02±0.01)+

(0.53±0.30)△LGDPt-1+

(0.05±0.05)△Lml2(t-1)-

(0.09±0.22)△Lit-1+(0.44±0.35)△Ly2(t-1)-

(0.07±0.20)△Ly3(t-1)-(0.02±0.01)ec, (6)

△Lml1=(0.08±0.03)+

(0.19±0.32)△Lml1(t-1)-

(1.87±0.93)△LGDP(t-1)+(0.15±0.60)△Lit-1+

(1.45±1.06)△Ly2(t-1)+

(0.44±0.52)△Ly3(t-1)+(0.13±0.09)ec, (7)

△Lml2=(-0.07±0.07)+

(0.42±0.31)△Lml2(t-1)+

(4.17±1.98)△LGDP(t-1)-(1.10±1.48)△Lit-1-

(0.16±2.32)△Ly2(t-1)-

(1.25±1.30)△Ly3(t-1)-(0.08±0.05)ec. (8)

以上4式為向量誤差修正(VEC)模型估計的部分結果,其R2分別為0.55、0.57、0.42和0.32.

上述結果顯示,從短期來看,滯后一期的西部地區省區內勞動力流動數量每增加1%,將拉動地區國內生產總值的增長量增加0.11%;與長期相比,短期內跨省區勞動力流動對地區國內生產總值的增長具有正向的拉動作用,跨省區勞動力流動每增加1%,將拉動地區國內生產總值增長量增加0.05%.另外,短期內滯后一期的省區內與跨省區勞動力流動對當期省區內與跨省區勞動力流動的短期拉動分別為0.19、0.42,表明勞動力流動在短期內存在慣性作用.

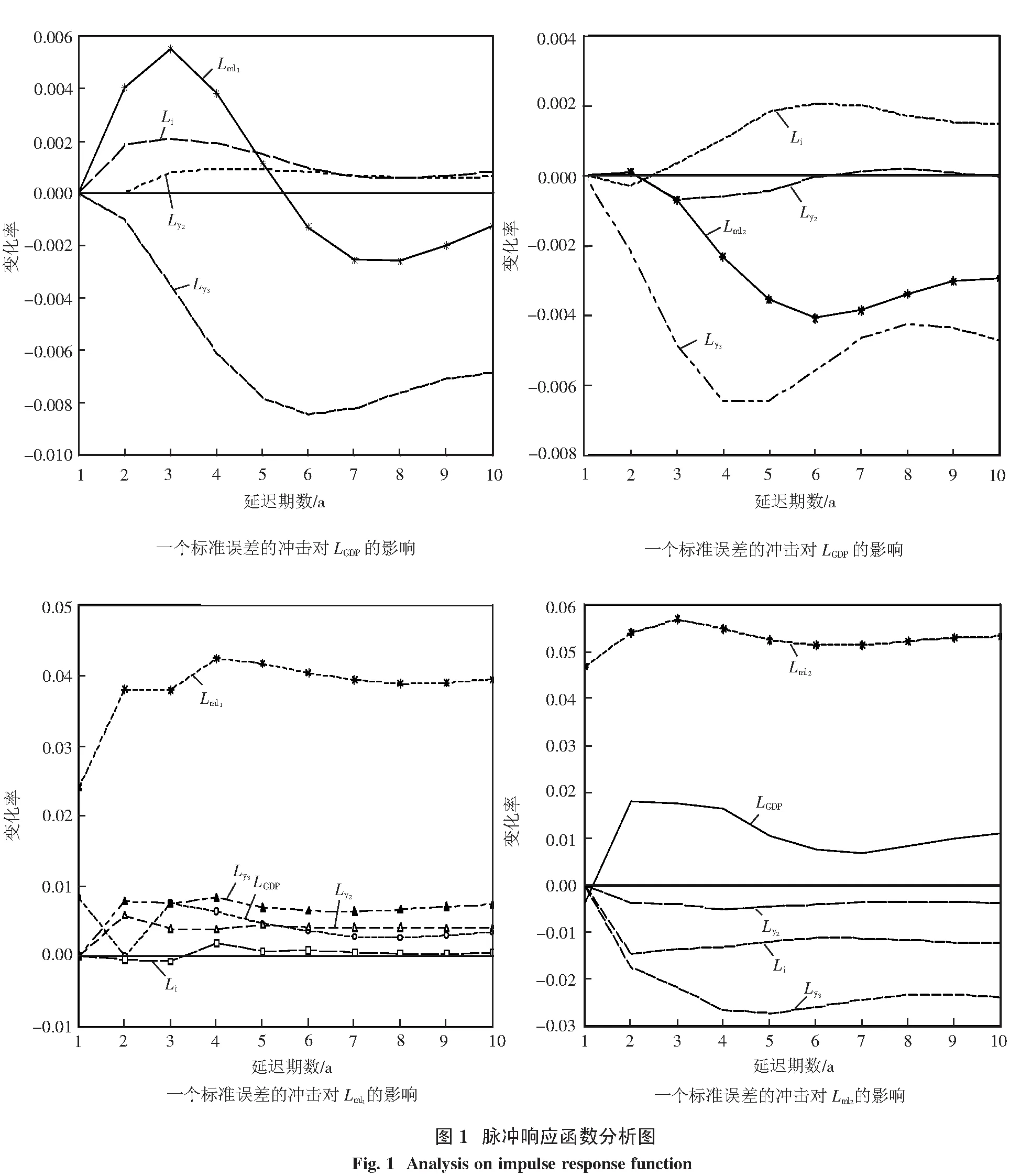

3.3脈沖響應函數與方差分解分析在上述估計的基礎上,本文進一步運用脈沖響應函數與方差分解就西部地區省區內和跨省區勞動力流動對地區經濟增長的沖擊影響進行分析,其結果如圖1和表2所示.從脈沖響應函數的結果來看,當Lml1一個標準正沖擊發生后,將在前三期對LGDP產生逐漸增加的正影響,并且在第3期達到最大,這與李小平等[13]得出的“勞動力流動提高并優化了勞動力配置效率,促進了經濟增長”的結論是一致的;而Lml2的一個標準的正沖擊發生后,則對前兩期的LGDP沒有顯著的影響.

另外,當Lml1一個標準正沖擊發生后,將對其自身有一個明顯的正影響,約為0.025,而且逐漸增強,第4期達到最大,之后基本穩定在0.04左右;另外,當LGDP、Ly2、Ly3、Li一個標準正沖擊發生后,將對Lml1均有不同程度影響,Ly3的影響最大,基本穩定在0.01左右,Li的沖擊影響最弱.而當Lml2一個標準正沖擊發生后,將對其自身有一個明顯的正影響,約為0.045,并逐漸增強,最終穩定在0.05左右.

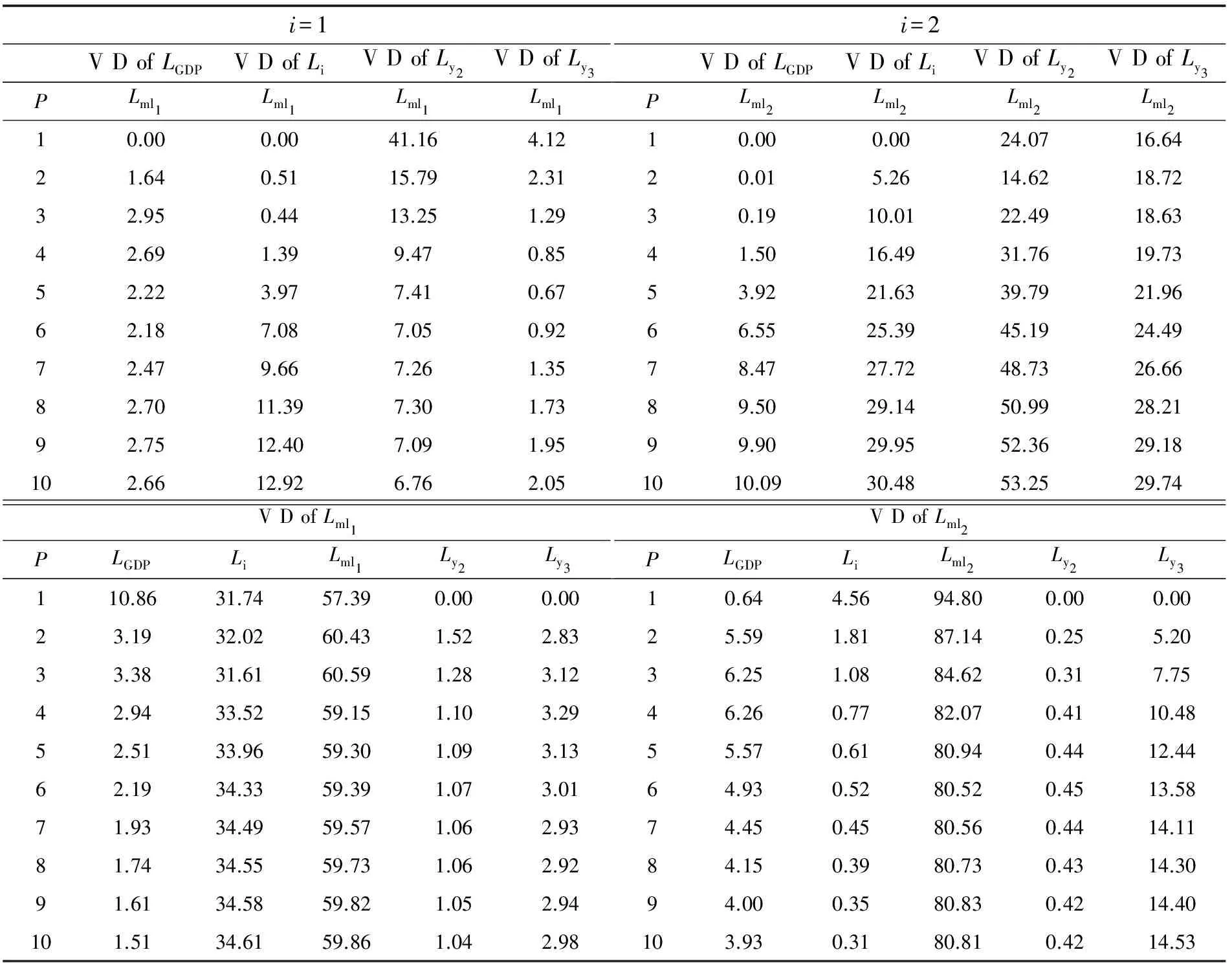

從方差分解結果來看,省區內勞動力流動變化對地區國內生產總值的影響呈先遞增后平穩的趨勢,并在第3期達到最大值2.95%,這與脈沖響應函數分析的結果一致;對投資與產業結構也將有不同程度的影響,其中對投資的影響呈遞增的趨勢,在第10期可達到最大值12.92%,相對于第三產業而言,對第二產業產值比例結構的影響在前幾期最為明顯,當期即可達到41.16%.而跨省區勞動力流動變化對地區國內生產總值的影響也呈逐期遞增的趨勢,雖然前3期的影響并不明顯,但第10期可達到10.09%;對投資與產業結構的影響則較大,并均呈遞增的趨勢,對投資與第二、三產業產值比例的影響在第10期分別可達到30.48%、53.25%和29.74%.

無論省區內還是跨省區的勞動力流動的變化,其影響主要來自于本身,這與誤差修正模型的估計結果以及脈沖響應函數分析的結果一致:省區內勞動力流動變化對其自身的影響為60%左右,跨省區勞動力流動變化對其自身的影響則高達80%以上;除此之外,地區社會固定資產投資對省區內勞動力流動的影響最為顯著,在30%以上,而產業結構調整對勞動力流動的影響在前幾期并不顯著,當期影響幾乎為零.

4 結論與討論

表 2 方差分解結果

注:P為預測期;上述結果僅為部分結果;略去了不同預測期變量的預測誤差值.

本文選取1986-2009年西部地區勞動力流動與地區經濟增長的相關數據,運用動態經濟計量分析方法,就勞動力流動對地區經濟增長的影響進行了分析.結果表明:1)西部地區省區內和跨省區勞動力流動數量與地區國內生產總值、社會固定資產投資、第二三次產業產值占地區國內生產總值比重之間均存在著長期均衡的協整關系;2)從長期來看,西部地區省區內勞動力流動對地區經濟增長的促進作用較為明顯,而跨省區勞動力流動對地區經濟增長則呈負影響;3)從短期來看,西部地區省區內與跨省區勞動力流動均促進了地區國內生產總值的增長.這表明,西部地區勞動力流動有效地促進了勞動力資源的優化配置,改善了城鄉二元經濟結構,從而促進了地區經濟增長.這一結果也進一步印證了古典經濟增長理論的觀點;4)就其他變量對勞動力流動的影響來看,地區投資規模的擴大、國內生產總值的提高以及地區產業結構的優化均對省區內勞動力流動產生了不同程度的促進作用;5)誤差修正模型、脈沖響應函數與方差分解的結果顯示,投資規模的擴大對勞動力流動規模擴大的促進作用最為顯著.同時,無論西部地區省區內還是跨省區的勞動力流動,其前一期勞動力流動數量的變化將對后一期勞動力流動數量的變化有顯著的影響.這表明,就長期來看,西部地區勞動力流動存在著較大的“幫帶效應”[14].

綜上所述,西部地區勞動力大規模的跨省區流動極大地緩解了勞動力供大于求的狀況,促進了勞動力資源的優化配置,而省區內勞動力流動對于地區城鄉二元經濟結構的改善和產業結構的優化都起到了積極的作用.總體上,勞動力的大規模流動對西部地區經濟增長起到了較為顯著的作用.因此,西部地區未來應在繼續保持勞動力流動的合理規模基礎上,進一步引導和規范勞動力的流動,使勞動力資源配置更加合理,從而不斷促進經濟的增長和二元結構的改變.

[1] Lewis W A. Economic development with unlimited supplies of labor[J]. Manchester School of Economic and Social Studies,1954(5):55-89.

[2] Ranis G, Fei J H. A theory of economic development [J]. Am Economy Rev,1961,51(4):533-558.

[3] Jorgenson D W. The development of a dual economy[J]. Economic J,1961,71(282):309-334.

[4] Todaro M P. Michael a model of labor migration and urban unemployment in les development countries[J]. Am Economic Rev,1969(1):138-148.

[5] 蔡昉,王德文. 中國經濟增長可持續性與勞動貢獻[J]. 經濟研究,1999(10):62-68.

[6] Seeborg M C, Jin Z H, Zhu Y P. The new rural-urban labor mobility in China:causes and implications[J]. J Socio-Economics,2000(29):9-56.

[7] 李揚,殷劍峰. 勞動力轉移過程中的高儲蓄、高投資和中國經濟增長[J]. 經濟研究,2005(2):4-15.

[8] 鐘笑寒. 勞動力流動與工資差異[J]. 中國社會科學,2006(1):34-46.

[9] 彭連清. 區際勞動力流動對東部地區經濟增長貢獻的實證分析[J]. 宏觀經濟研究,2008(12):46-56.

[10] 逯進,樸明根. 西部地區人口遷移與經濟增長關系的演進分析[J]. 財經問題研究,2008(3):117-123.

[11] “中國城鎮勞動力流動”課題組. 中國勞動力市場建設與勞動力流動[J]. 管理世界,2002(3):74-79.

[12] 畢先萍. 勞動力流動對中國地區經濟增長的影響研究[J]. 經濟評論,2009(1):48-53.

[13] 李小平,陳勇. 勞動力流動、資本轉移和生產率增長:對中國工業結構紅利假說的實證檢驗[J]. 統計研究,2007,24(7):22-28.

[14] 陳映. 鄧小平先富、后富、共同富的分配理論[J]. 毛澤東思想研究,2004,21(6):40-44.