蜈蚣蘭無菌繁殖系的建立

程 倩,陳夢竹,羅 麗,邵世光,唐 萍,鄭 霞,沈 潔

(連云港師范高等專科學校 生命科學系,江蘇 連云港 222000)

蜈蚣蘭無菌繁殖系的建立

程 倩,陳夢竹,羅 麗,邵世光,唐 萍,鄭 霞,沈 潔

(連云港師范高等專科學校 生命科學系,江蘇 連云港 222000)

以蜈蚣蘭莖段為外植體,以0.1%HgCl2溶液為外植體表面消毒劑,通過6,8,10和12 min等4個外植體表面消毒時間處理比較,研究對外植體污染率、死亡率和側芽誘導率的影響,確定最佳消毒時間。結果表明,0.1%HgCl2溶液外植體表面消毒10 min效果最好,依此建立蜈蚣蘭無菌繁殖系。

蜈蚣蘭;外植體;表面消毒時間;無菌繁殖系

蜈蚣蘭(Cleiso-stama scolopendrifolium(Makino)Garay)為蘭科隔距蘭屬多年生常綠草本植物,附生于巖石或樹皮上,是國家重點保護野生植物名錄中的Ⅱ級保護植物。全草入藥,有清熱解毒、潤肺止血之功效,用于氣管炎、咳血、膽囊炎、咽喉炎等癥[1]。因其分布區域窄、生境獨特、種群小等原因,對其藥理、藥化方面的研究少有報道,其藥用僅限于少數地區的民間,影響了該物種資源的開發和利用[2]。組織培養技術為珍稀藥用植物種質資源的保存、開發開辟了新途徑[3-6]。蜈蚣蘭的離體快繁目前尚未見報道。本試驗以蜈蚣蘭的莖段為外植體,擬建立蜈蚣蘭無菌繁殖體系,為蜈蚣蘭的組織培養奠定基礎。

1 材料與方法

l.l 材料

蜈蚣蘭于2012年5月采自江蘇省云臺山,采集和鑒定均由連云港師范高等專科學校完成。以蜈蚣蘭幼嫩植株為試驗材料。

l.2 方法

1.2.1 外植體的處理和培養

將去除氣生根的蜈蚣蘭植株,用毛刷蘸洗滌劑進行表面刷洗,在自來水下沖凈洗滌劑,至干凈的燒杯中流水沖洗2 h后,移至超凈工作臺內進行表面消毒,以0.1%HgCl2溶液作為表面消毒劑。先將試驗材料放入70%酒精中浸潤30 s,然后迅速轉入0.1%HgCl2溶液中浸泡消毒。試驗設6,8, 10和12 min等4個消毒處理時間。表面消毒后,用無菌水沖洗5遍,每遍不少于3 min。試材表面水分用無菌紙吸干后,將其剪切成2~3 cm長的蜈蚣蘭莖段,接種于1/2MS+2.0 mg·L-16-BA+ 0.6%瓊脂+2%蔗糖的培養基中 (pH值5.8)。每瓶培養基只接種1個外植體。每處理接種20瓶,重復3次。培養條件:溫度 (25±2)℃,光照強度2 500 lx,光照時間12 h·d-1。每天觀察記錄外植體的生長狀況。

1.2.2 數據分析

污染率/%=污染數/接種數×100,死亡率/%=死亡數/接種數×100(污染且死亡的統計在污染數里),側芽誘導率/%=側芽萌動數/接種數×100。

2 結果與分析

接種2周內,每日觀察外植體的生長狀況,并記錄外植體污染和死亡情況;2周后統計污染率和死亡率,培養50 d后統計外植體側芽誘導率。

表1顯示,隨著外植體表面消毒時間的延長,外植體污染率明顯降低,且10 m in的消毒時間處理效果顯著,外植體的污染率由75%降至35%;但同時,外植體的死亡率隨消毒時間的延長呈上升趨勢,12 min消毒時間處理使得外植體死亡率高達46.7%。上述數據表明,0.1%HgCl2表面消毒效果良好,但超出一定消毒時間后,對外植體影響較大。在本試驗中,0.1%HgCl2表面消毒10 min效果最好。

表1 不同消毒時間對外植體消毒效果的影響

從表2可知,12 min消毒時間處理的外植體側芽誘導率最低,僅13.3%,且外植體葉片泛黃,甚至脫落。8 m in處理的外植體側芽誘導率最高,達18.3%,然其外植體的生長狀況卻不及10 min消毒時間處理的外植體。

表2 不同消毒時間對外植體側芽誘導的影響

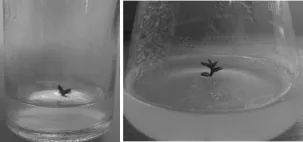

獲得蜈蚣蘭無菌繁殖系見圖1-2。

圖1 外植體側芽萌發

圖2 蜈蚣蘭無菌繁殖系

3 小結與討論

利用組織培養的方法可實現蜈蚣蘭的快速繁殖,為珍稀藥用植物的保護和合理利用奠定基礎。而無菌繁殖體系的建立是實現組培快繁的關鍵。在無菌繁殖體系建立過程中,選擇外植體表面消毒劑和確立消毒時間是首要環節。試驗選用 0.1% HgCl2溶液作為外植體唯一表面消毒劑的原因有2個。一是其消毒效果好。0.1%HgCl2溶液的Hg2+可與帶負電荷的蛋白質結合,使菌體蛋白變性、酶失活,從而有效清除附著在外植體表面的細菌及真菌。二是外植體形態特征較特殊,蜈蚣蘭植株微小,莖匍匐,節間距短,氣生根發達,這些特征都會影響消毒劑的消毒效果。試驗中外植體表面消毒時間的確定是通過比較6,8,10和12 m in等4個外植體表面消毒時間處理的外植體污染率、死亡率和側芽誘導率來完成的。結果表明,以 0.1% HgCl2為蜈蚣蘭外植體表面消毒劑消毒10 min,不僅外植體消毒效果好,外植體側芽萌發率高,且外植體生長健壯。由此成功獲得蜈蚣蘭無菌繁殖系。而此物種的組培研究之前尚未見報道。

本試驗中共設立了4個消毒時間處理,接種240個蜈蚣蘭外植體。接種至50 d時,無1例細菌污染,出現的均為真菌污染,且污染瓶中菌絲相同。初步判斷為蜈蚣蘭內生菌,現菌種已被分離純化,鑒定后將另外發表。因菌絲生長迅速,嚴重影響了試驗的進程,在以后的蜈蚣蘭組培試驗中,將重點尋求適宜的控制蜈蚣蘭內生菌生長的方法。另試驗中,240個外植體接種的培養基配方一致,均為1/2MS+2.0 mg·L-16-BA+0.6%瓊脂+2%蔗糖,側芽誘導培養基、增殖培養基以及壯苗生根培養基的配方還有待進一步優化,以篩選出最佳培養基。

[1] 《全國中草藥匯編》編寫組.全國中草藥匯編 (下)[G].北京:人民衛生出版社,1978:656.

[2] 張雷,馬波,邵世光.蜈蚣蘭藥用價值及生態學特性研究[J].安徽農業科學,2011,39(26):15960-15961.

[3] 李春斌,方宏筠,王光林.藥用植物莪術的組織培養快速繁殖與植株再生的研究 [J].中草藥,2000,31(11):853-856.

[4] 范俊安,王繼生,張艷,等.鐵皮石斛組培品與野生品的形態組織學和多糖含量比較研究 [J].中國中藥雜志, 2005,30(21):1648-1650.

[5] 戴傳超,余伯陽,董晨,等.藥用植物大戟的快速繁殖研究 [J].廣西植物,2005,25(2):152-155.

[6] 張延紅,何春雨,劉曉博,等.甘肅道地黃芪種苗的離體快繁研究 [J].中草藥,2008,39(11):1729-1732.

(責任編輯:張瑞麟)

S 682

:B

:0528-9017(2014)04-0515-02

文獻著錄格式:程倩,陳夢竹,羅麗,等.蜈蚣蘭無菌繁殖系的建立 [J].浙江農業科學,2014(4):515-516.

2013-12-06

江蘇省高等學校大學生實踐創新訓練計劃項目 (2012JSSPITP4290)

程 倩 (1990-),女,江蘇徐州人,生物制藥專業專科學生。

沈 潔 (1969-),女,江蘇靖江人,理學碩士,教授,從事植物細胞結構與分子生物學教學與研究工作。E-mail:shenjie1969 @126.com。