基于恢復生態學的生產建設項目水土流失防治

劉 勝,陳勝利,高 飛

(中國水電顧問集團 昆明勘測設計研究院,云南 昆明650051)

(責任編輯 孫占鋒)

大型生產建設項目的建設人為打破了項目區原有生態系統的平衡狀態,使系統的結構和功能發生了變化,導致生態系統退化,且退化程度一般超過其自身可恢復的閾值。隨著經濟社會的發展,生產建設項目的水土流失防治迫切需要引入新思路、新理念,筆者在這里就恢復生態學和生態恢復理論在生產建設項目水土流失防治中的運用進行探討。

1 恢復生態學及生態恢復

1.1 恢復生態學理論

恢復生態學研究起源于100 多年前的山地、草原、森林和野生生物等自然資源的管理研究,作為一門科學始于20 世紀80年代[1]。恢復生態學是研究生態整合性的恢復和管理過程的科學,它的研究對象是在自然或人為干擾下形成的偏離自然狀態的退化生態系統,其研究具有積累性好、綜合性和連續性強的特點[2]。恢復生態學應用了許多學科的理論,但最主要的還是生態學理論,包括限制性因子原理、熱力學定律、種群密度制約及分布格局原理、生態適應性理論、生態位原理、演替理論、植物入侵理論、生物多樣性原理、綴塊-廊道-基底理論等[3]。

1.2 生態恢復的概念及內涵

生態恢復以恢復生態學為理論依據。(國際)恢復生態學會(Society for Ecological Restoration)對于生態恢復的最終定義是:幫助研究生態整合性的恢復和管理過程的科學,生態整合性包括生物多樣性、生態過程和結構、區域及歷史情況、可持續的社會實踐等廣泛的范圍[1]。較有代表性的定義還有美國生態學會提出的:生態恢復就是人們有目的地把一個地方改建成定義明確的、固有的、歷史上的生態系統的過程,這一過程的目的是竭力仿效那種特定生態系統的結構、功能、生物多樣性及其變遷過程[4]。此外,2003年在美國召開的以“生態恢復、設計與景觀生態學”為主題的第十五屆國際恢復生態學大會強調指出,生態恢復與其他建筑設計要求一樣,是人類有意識改變景觀的決定,必須考慮人類的需求、美學原則等[5]。廣義的生態修復還包括重建、改良、改進、修補、更新、再植[1,3]。綜合生態恢復定義的內涵,可以看出生態恢復并不是自然的生態系統次生演替,而是人們有目的地對生態系統進行改建;并不是物種的簡單恢復,而是對系統的結構、功能、生物多樣性和持續性進行全面的恢復[5]。

2 生態恢復理論對于生產建設項目水土流失防治的指導性

(1)生態恢復理論指導下的水土保持生態修復是水土保持生態建設的深化和發展,既是水土保持生態建設思路的重大戰略調整[6]、水土保持工作理念的重大創新[7],也是落實水土保持法的具體體現。

(2)生態恢復理論充實和優化了水土保持設計理念,使生產建設項目在更高層次上達到工程、生態、景觀的協調。姜德文(2011)提出了落實生態優先、保護自然景觀和生態系統的水土保持設計理念[8]。王治國等(2011)提出的生產建設項目設計理念中強調:重視植被的保護、利用與恢復理念,注重生態景觀的恢復和重塑理念,堅持“生態優先、景觀協調”[9]。這些理念都是以恢復生態學為理論基礎。

(3)運用生態恢復理論指導生產建設項目水土流失防治,也是建設資源節約型、環境友好型和水土保持示范工程的需要,可以樹立企業生態負責的形象、提高工程環保水保措施成效、保障生產的可持續發展。

3 生產建設項目生態恢復的主要內容及技術路線

3.1 生產建設項目生態恢復的目標

根據生態恢復理論的內涵及目標,結合生產建設項目水土流失防治的要求,可將生產建設項目生態恢復的目標分為以下3 個層次:①恢復和改善受工程施工破壞擾動的退化生態系統的生境條件,使破碎地表初步平整,土壤肥力逐步改善,水分條件得以恢復及提高。②通過人工輔助生物要素的干預,使工程建設受損的工程區域及其周邊的植物種類、植被群落和生態系統的結構和功能得到初步恢復,占用和損壞的耕地得到切實可行的補償和恢復,生態系統的生產力和自我維持能力得到提高。③保護和恢復生態景觀,通過生態重建有意識地增加工程區域的視覺和美學效果,并展現企業的文化理念和積極、健康向上的精神內涵。

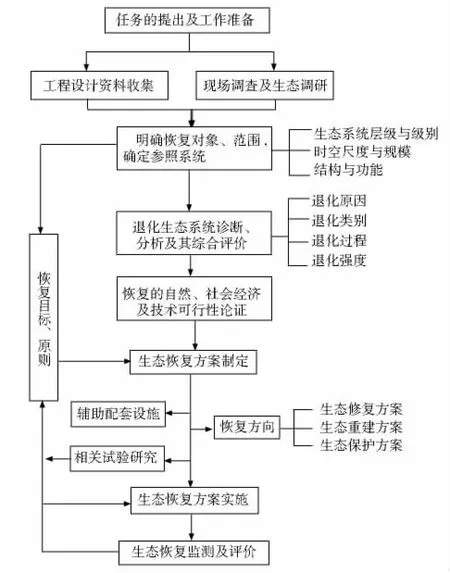

3.2 生產建設項目生態修復工作程序

根據生態恢復及重建理論,結合生產建設項目水土流失的特點,制定出生產建設項目生態恢復的一般工作程序,詳見圖1。

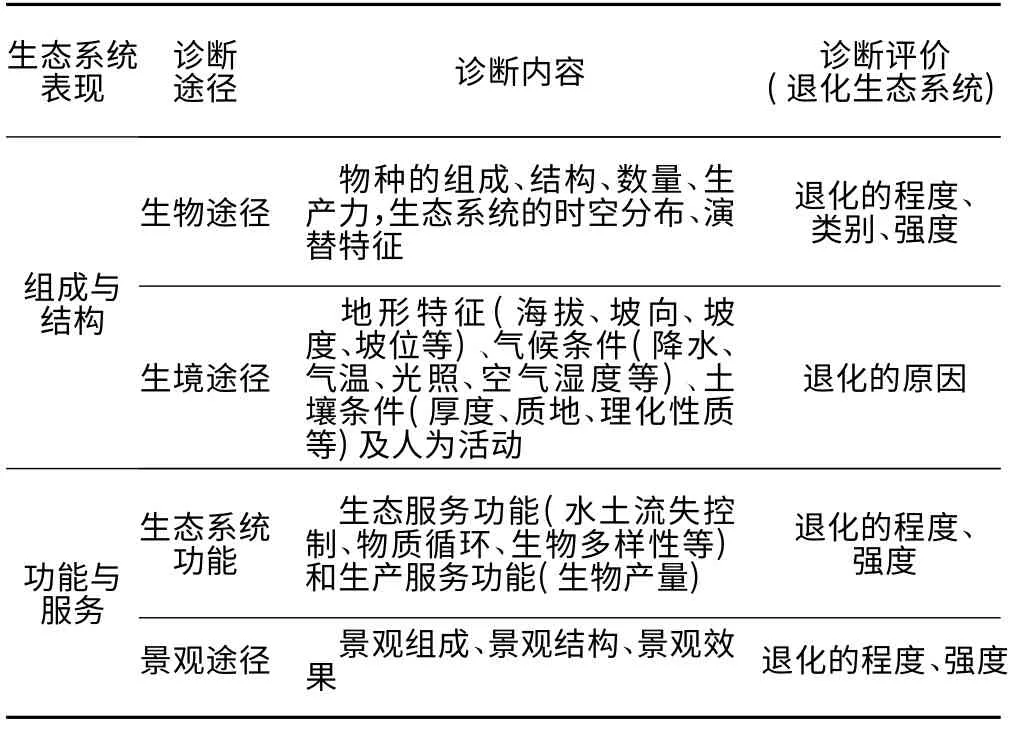

3.3 生態系統診斷分析

生產建設項目生態系統診斷的對象包括參照生態系統和現狀生態系統。參照生態系統主要指項目區原有生態系統及周邊生態系統,診斷的重點是系統的物理環境、生物多樣性、物種組成、群落結構以及影響生態系統的環境因子等。現狀生態系統是擾動破壞了的退化生態系統,重點是評價退化的程度、類別、強度及原因,為生態恢復重建提供依據。生產建設項目生態系統診斷及評價內容見表1。

3.4 生產建設項目生態恢復規劃設計

3.4.1 生態恢復方式

生產建設項目可以采取生態修復、生態重建和生態保護三種恢復方式。

(1)生態修復。指對渣場、料場等生態系統的結構和功能已受到嚴重干擾和破壞的區域,采用人為措施予以初步恢復,再經一定時期的自然修復后,最大限度地恢復到參照生態系統或擾動前的背景生態系統,實現甚至優化其應有的結構、功能和服務價值。比如渣場區土壤、水分等立地條件的改造和合理的植被群落配置、建設。

圖1 生產建設項目生態恢復的一般工作程序

表1 生產建設項目生態系統診斷及評價內容

(2)生態重建。在永久建筑區、高陡邊坡區等生態系統的結構和功能已受到嚴重的干擾和破壞、自然恢復有困難的區域,進行人工生態設計,在考慮人類需求、美學原則、精神文化內涵的基礎上,有意識實行生態改建或重建,如廠區的景觀園林綠化。

(3)生態保護。對施工征地范圍內的景觀效果好、植被良好、生物多樣性高、有重要生物資源等生態價值較高的地區或征地范圍內不擾動區采用保護的方式,保留現有生態系統。比如對征地范圍內的地帶性植被、珍稀植物等要采取避讓或易地保護措施。

3.4.2 生態恢復規劃

(1)規劃布局。規劃布局要根據不同功能區、不同恢復方向、不同位置的生態恢復對象,以“點、面”(如渣場、料場、施工場地等)為節點,以“線”(如道路、管線等)為紐帶,以充分展示工程的環境友好、生態示范性和體現綠色工程理念為目標。

(2)生態恢復分區。根據生態系統診斷分析,結合工程布置及建成后的功能要求,并考慮工程各區域立地條件、環境要素,制定總體的水土保持生態恢復分區,可分為生態修復區、生態重建區和生態保護區。

(3)確定各恢復分區擬恢復的植被群落及生態系統恢復方向。生態修復區擬恢復的植被群落主要參照原有生態系統及周邊生態系統,考慮植被的水平及垂直分布特點、演替規律,在改善被擾動土壤、水分等生境要素的基礎上,選擇具有群落代表性的鄉土喬、灌、草進行合理的配置,恢復生物群落。對于生態重建區要結合工程特點展現近自然生態景觀、人與自然和諧相處的理念,展示企業文化及生態內涵。對于生態保護區可根據保護對象分為重點保護區和一般保護區,重點做好管護和宣傳工作。

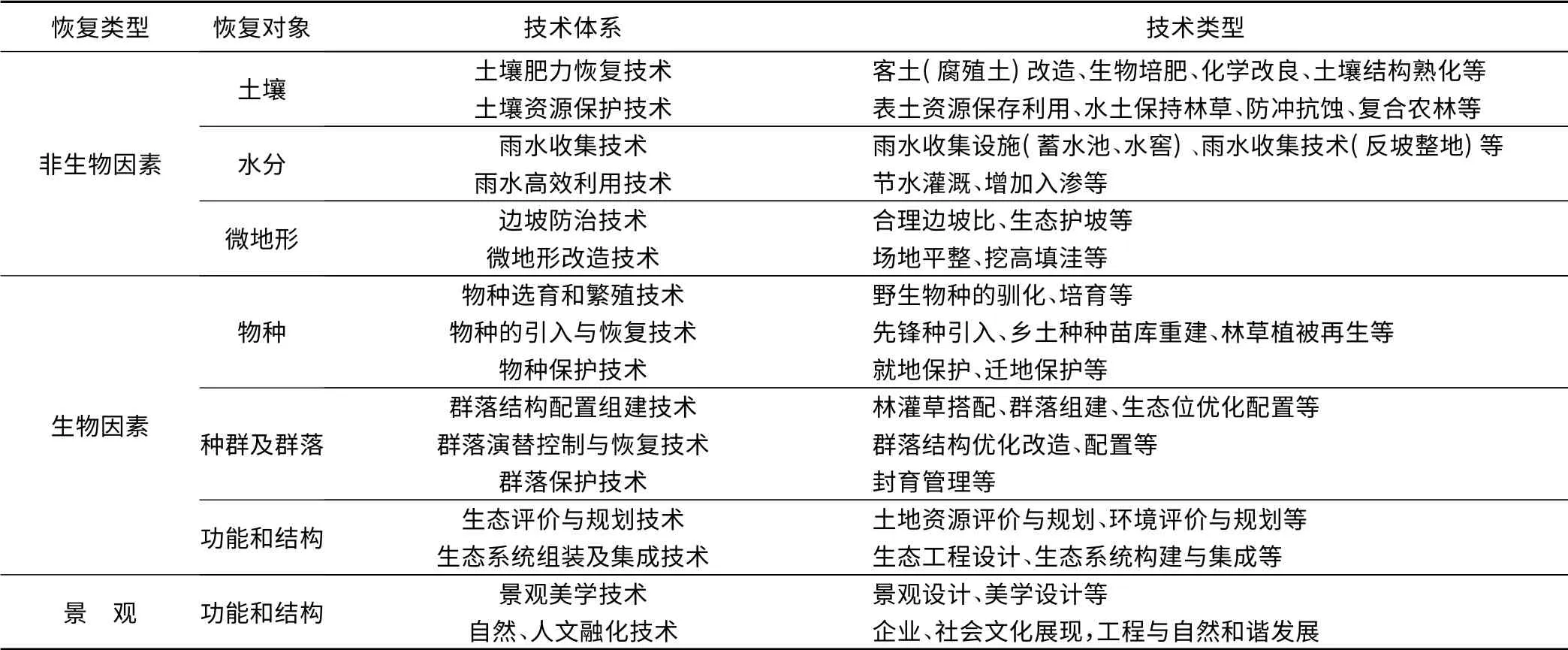

3.4.3 生態恢復技術

按照恢復生態學理論,綜合的生態恢復技術方法包括非生物因素、生物因素、生態系統、景觀的規劃設計和管理技術等[5]。按照生態系統的組成成分,可以應用于生產建設項目生態恢復的主要技術見表2。

表2 生產建設項目生態恢復的主要技術

3.4.4 配套設施及科研試驗計劃

配套設施及科研試驗計劃是生態恢復成功的重要保障措施。配套設施主要包括苗圃(鄉土樹草種育苗為主)、雨水收集系統、灌溉系統、管護方案等。科研試驗主要包括鄉土樹草種的培育繁殖、植被群落配置試驗研究、珍稀植物移栽試驗研究等。

4 結 語

大中型水利水電工程、礦山、公路等建設項目擾動地表面積大,通常會造成局部范圍內植被群落及生態系統的退化,隨著社會經濟發展思路轉變,常規的植樹種草、覆蓋地表已明顯不能滿足水土保持要求,而恢復生態學理論的逐步成熟恰好為人與自然和諧發展、近自然生態景觀恢復等水土保持的新理念和新思路提供了理論基礎和技術支撐,在工程規劃、設計、水土保持方案編制、工程建設及管理過程中,可充分運用恢復生態學的理論指導生產建設項目的水土保持工作。

[1]任海,彭少麟,陸宏芳.退化生態系統恢復與恢復生態學[J].生態學報,2004,24(8):1760-1768.

[2]王治國.關于生態修復若干概念與問題的討論[J].中國水土保持,2003(10):4-5.

[3]彭少麟,陸宏芳.恢復生態學焦點問題[J].生態學報,2003,23(7):1279-1257.

[4]師尚禮.生態恢復理論與技術研究現狀及淺評[J].草業科學,2004,21(5):1-5.

[5]董世魁,劉世梁,邵新慶.恢復生態學[M].北京:高等教育出版社,2009:81-87.

[6]焦居仁.生態修復的要點與思考[J].中國水土保持,2003(2):1-2.

[7]楊愛民,劉孝盈,李躍輝.水土保持生態修復的概念、分類與技術方法[J].中國水土保持,2005(1):11-13.

[8]姜德文.生產建設項目水土流失防治十大新理念[J].中國水土保持,2011(7):3-6.

[9]王治國,李世鋒,陳宗偉.生產建設項目水土保持設計理念與原則[J].中國水土保持科學,2011,9(6):27-31.