“9073”格局下的上海社區養老政策

——基于網狀社區模式的視角

鄭杰

(華東師范大學公共管理學院,上海 200062)

“9073”格局下的上海社區養老政策

——基于網狀社區模式的視角

鄭杰

(華東師范大學公共管理學院,上海 200062)

作為“9073”養老格局建設中的關鍵環節,上海市社區養老政策如何正確定位社區的功能,顯得尤為重要。本文歸納了當前有關社區養老學術研究成果的特點,分析了目前社區養老服務在實踐中可能存在的問題。通過提出以“網狀社區”為理念的“面對面”的社區養老服務模式,并以此標準對上海市現有的社區養老服務政策進行了評價,指出其存在的各種不足,并結合網狀社區的理念對上海社區養老服務政策的改進提出了具體的意見。

老齡化;養老服務模式;網狀社區

作為全國第一個進入老齡化社會的城市,上海市的老年人口(60歲及以上)截至2013年底已經達到387.62萬人,占戶籍總人口的27.1%,呈現出了老年人口基數大、老齡化程度高、高齡化趨勢明顯、“純老家庭”和獨居老人數量多等特點。不斷增加的養老服務需求對現有模式下的政府與社會,在長期養老服務資源的存量與使用上都施予了巨大的壓力[1]。上海市于“十一五”規劃中提出要構建一個“9073”的社會養老服務格局,即90%的居家養老、7%的社區養老和3%的機構養老,并于“十二五”規劃中宣稱已經初步建成。社區養老作為承接居家養老和機構養老的中間模式,也成為“9073”養老格局建設中的關鍵環節,而如何正確定位社區在養老服務中的功能,以發揮其在福利輸送中的彈性和張力,就顯得尤為重要。

一、國內有關“社區養老”的研究現狀:分析與評價

從國內學術界的討論來看,“社區養老”概念的產生可以從學界對養老方式定義的討論進行追溯。有學者曾指出:“養老資源的提供者”和“養老職能的承擔者”這兩個角色是可以分離的[2]。這就為“社區”與“居家”兩個概念的組合提供了學術基礎。“社區養老”概念的提出具有我國社會發展進程中的必然性因素。一方面,中國社會經濟仍處于相對不發達階段,建立在家庭養老形式基礎上的,依托社區功能的養老方式成為了提高效率、節省社會成本的養老服務模式[3]。另一方面,傳統觀念中對于“家”的概念的依賴,使得主觀上社區家庭養老服務的模式更能被老年人所接受[4]。隨著老年人社區服務實踐的不斷出現與發展,“社區養老”以實證分析為具體研究方法的相關成果也逐漸形成,并逐漸代替傳統的理論分析成為學界相關研究的主流。從研究的層次上來看,此類研究主要集中在中微觀層面,將某些街道、新村在具體實踐中形成的做法和模式進行評價與分析。在研究視角上,近年來的一些成果中,從對原有的實踐進行被動的評價[5],到根據老年人實際需求對安排服務內容進行具有主動性的排序[6],再到對制度設定不足問題的認知[7],乃至對具有普遍性的制度量化評價的標準探討等[8],對社區養老實際問題研究的深度是在不斷推進的。

不過,實踐層面研究在不斷推進的過程中,并不能掩蓋社區養老模式在一些基本問題上的研究不足,有些問題并沒有能夠得到很好回答。首先,當下實證研究對于“社區”概念的定位是否過于狹窄?盡管這也是由于社區養老服務在實踐中尚未得到普遍性的展開,而使得具體案例的研究缺乏更為宏觀的實踐外部性條件。不過從理論上來看,一個社區僅僅被定義為一個物理上固定的聚居地,雖然反應了社區服務提供的范圍性與便利性,固化的社區概念在一定程度上也限制了老年人享受晚年生活和養老服務的社會活動空間。其次,社區老年服務供給的來源上,盡管社會多元化多渠道的服務提供在理論上達成了共識,但如何形成具體的多元供給格局,或者創造社會多元化主體參與的條件?這一問題同樣沒有能夠很好地回答。在實踐中,以政府為主導,甚至以政府統籌統包的社區養老服務占絕對的優勢,其余社會主體的參與力度遠遠不夠[9]。總之,這些問題的存在,使得目前我國社區養老具有資源提供“行政化”與職能承擔“固定化”的特征。盡管我國采取這樣的社區養老模式具有其現實合理性,但上述問題的存在,使我們不禁要思考這種模式能否保證其制度的可持續性,以及較高的養老服務效率。

二、“社區”概念的本質與“網狀社區”模式的提出

在概念上,社區養老是指老年人按照我國民族生活習慣,選擇居住在家庭中安度晚年生活的基礎上,以社區為平臺,整合社區內各種服務資源,為老人盡可能地提供各種養老服務需求的一種模式。使得老年人在晚年生活中,既不離開親人、朋友,同樣也不使老年人脫離或者半脫離社會,在社會力量扶持與介入的同時表現出一定的靈活性。從這個意義上來說,社區養老其實是在家庭養老的自主性與機構養老的規制性之間進行一種適度的平衡。

而在社區養老這個范疇內,目前實踐中對于社區的定義通常是局限在地緣之上的,即與新村、小區或者街道等名詞在意義上與“社區”接近或者相同,盡管擁有和社區理論類似的外在形態,但這種社區構建的邏輯與地緣社區并不相同,在此我們可以將按這種行政地理區域劃分的社區看作是一種“類地緣社區”。盡管類地緣社區并不根本違背社區作為一種社會意識存在的本質,但僅僅依靠獨立僵化的區域性劃分,并不能夠從根本上釋放社區養老服務的全部社會效用。這其中包含了兩個具體的內容,首先,類地緣社區未必能有效地對其所屬的老年人群體的具體養老服務需求進行歸類和劃分,相關養老服務資源的提供在這一社區群體中并不能形成趨同性和規模性的優勢,養老資源需求的傾向性很難明確。其次,類地緣社區的養老資源提供往往直接或間接地由該社區行政所屬的一級政府來控制,這與在當今學界主流認識中,倡導和強調多元化養老服務供給主體參與是相對背離的,單一由政府供給的養老服務可能存在的官僚主義或效率低下的問題,必須通過多元化的提供主體來解決。

圖1-1 傳統社區養老服務履行路徑(左)圖1-2 網狀社區養老服務履行路徑(右)

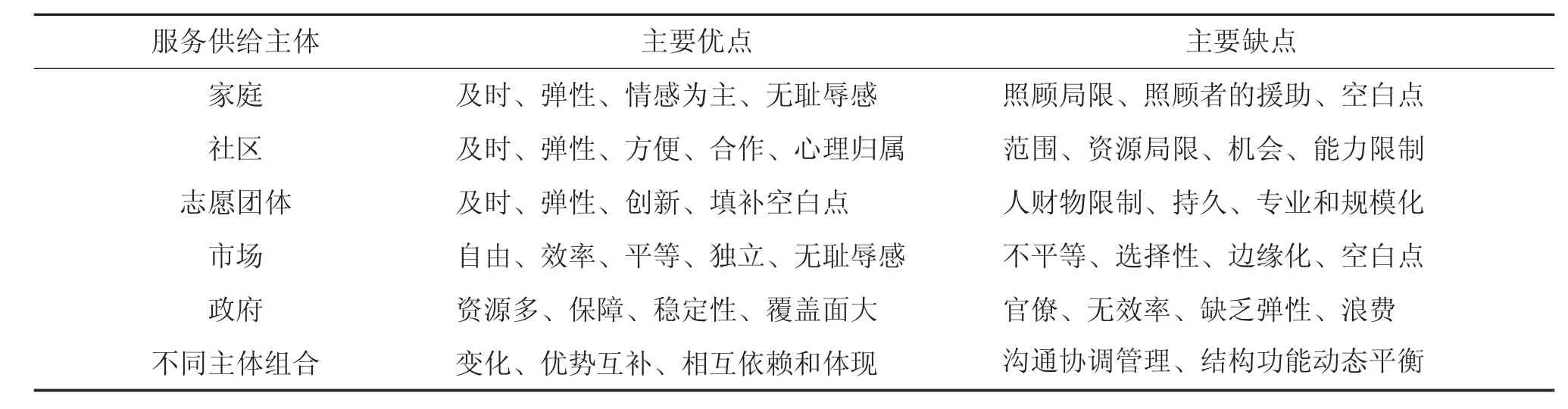

總而言之,在目前以地緣定位社區的社區養老服務模式容易產生如圖1-1所示的情況,盡管有所謂的“社區”設定,但養老服務具體履行的路徑在本質上仍表現為一種“點對點”的服務模式。此時的社會養老在“社區”這一范圍性的界定上并沒有產生任何對養老資源分配輸送有利的效用。由于此種現象的存在,所以部分學者逐漸認識到,社區的存在不是客觀被動的,要提升整個養老服務資源利用與分配的效率,就必須主動地以構建一個具有養老服務資源供給與需求功能積極對應的“社區”。而要形成這樣一個養老服務資源有效共享的社會平臺,就必須突破原有地域的界限,一方面從每個老年人對養老服務具體需求的種類出發,進行同類的歸納和聯系。另一方面通過對各項養老資源服務提供渠道進行整合和暢通,提升養老服務的能量,最終達到一種“面對面”的社區養老服務模式(如圖1-2)。這樣的做法和理念,被某些國外學者稱為“網狀社區”[10]。其內容是為了實現有效照顧老人的目標,社區組織努力連結當地不同的利益團體或組織,藉由與專業機構、專業人員的合作,彌補社區義工專業能力的不足,進而形成一個相互支援與協助的網絡關系。社會養老服務資源的來源不能僅僅只依靠政府,如家庭照顧、社區互助、非政府組織等都可以在具體的條件下參與社會養老服務事業。如果能夠跳出傳統類地緣社區養老服務供給的模式,那么社會養老服務資源可以在一個更自主和寬泛的平臺下進行多樣性組合,由于各種不同養老服務資源供給,根據其主體的差別而存在各自優缺點(圖表2),故根據實際情況,采用適當的多種供給主體相配合的方式可以在理論上達到優勢互補,揚長避短的效果[11]。筆者認為,這種面與面結構的社區養老服務模式,是社會養老服務事業發展中,一個比較理想且應當趨近的狀態和標準。

三、上海社區養老服務體系的現狀及評價

在明確了網狀社區養老服務模式的理論基點及其具體內涵之后,我們將其與上海社區養老服務實踐的情況進行結合。從官方文件來看,上海地區社區養老服務政策屬于“十一五”以來提出并逐步完善的“9073”養老服務大格局之下的,即占總量7%的老年人接受社區養老服務。其主要內容是是以家庭為核心,以社區為依托,以老年人生活照料、醫療康復、精神慰藉為主要內容,以上門服務、社區日托和短期入托為主要形式的一種養老方式。上海市民政事業發展“十二五”規劃中指出,“建立完善以家庭為基礎,社區為依托,機構為支撐,有梯度、可銜接的社會養老服務體系”,強調“以社區照護為重點,擴大社區養老服務覆蓋面”,本文認為目前在7%社區養老與90%的居家養老在實踐中的分割界限并不十分明確的前提下,社區養老在實踐中存在概念寬泛化和服務多元化的趨勢,無論是在整體格局中還是覆蓋群體的總量上,其重要性都在不斷地提高,然而這也意味著社區養老制度所要面對的服務壓力將逐漸增大。目前社區養老覆蓋7%的老年人口,就意味著約30萬的老年人將納入此體系之中。所以對于上海地區社區養老現狀的認識就顯得非常重要,并且這也是我們進一步分析以網狀社區模式為目的的政策變化與調整之基礎。

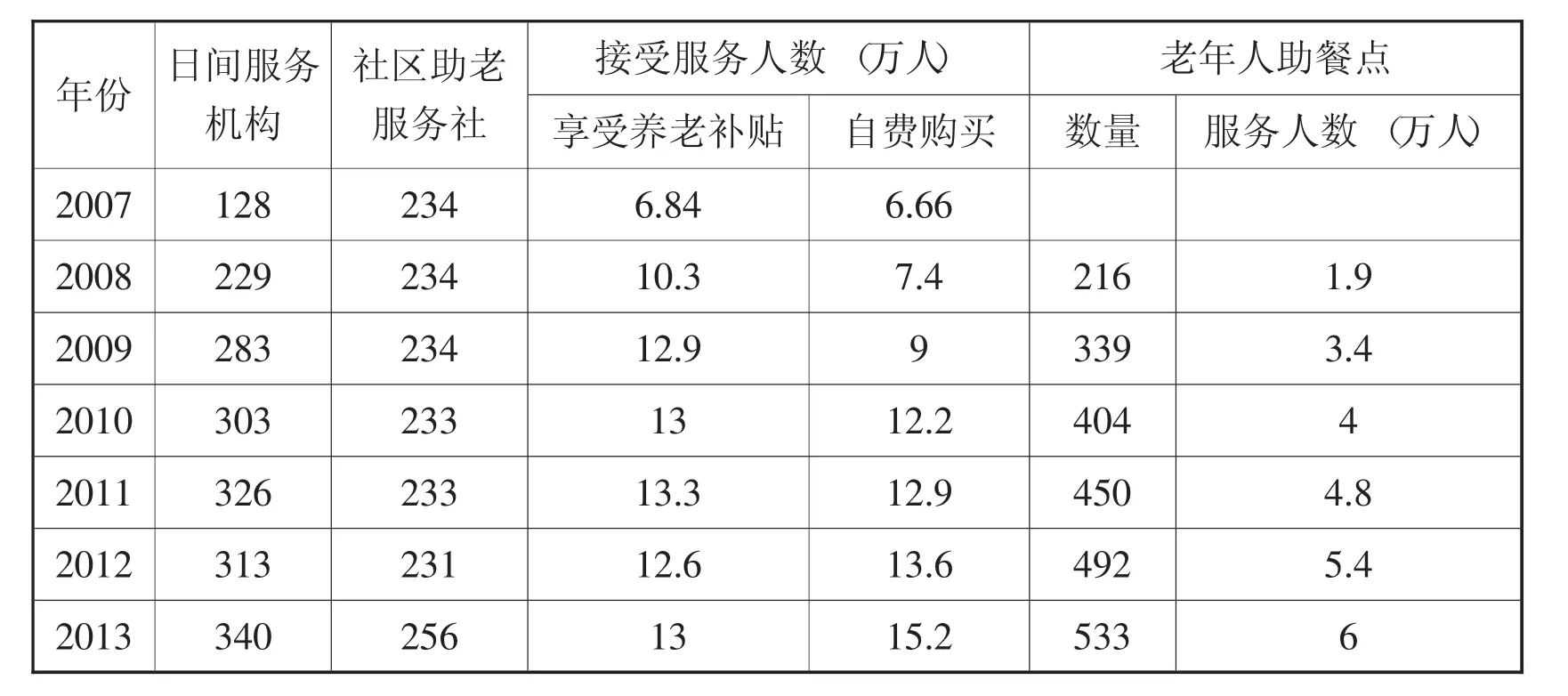

由于社區養老服務所涵蓋的內容是全面性的,它以全部老年人的需求為導向,把社區養老服務貫穿到老年生活的各個領域,關注老齡生命階段的全過程。涉及生活照料、醫療護理、精神文化、心理指導、法律援助、臨終關懷、急救等各個領域,以及老年的不同生命時段。限于篇幅,我們不可能將所有與社區養老相關的服務領域全部進行詳細的分析。從具體的服務內容上來看,一部分服務行業的準入具有專業性的限制與規定,譬如醫療護理、心理指導與法律援助等方面,此類養老服務在目前不具有形成廣泛網狀模式運行的基礎。另一部分養老服務是開放且免費的,具有公共或準公共物品性質,譬如老年人活動室,以及帶有志愿者性質和互助性質的精神慰藉等項目,此類養老服務業也無需納入網狀社區養老模式進行討論。故在此我們就社區養老服務中有償生活照料部分為對象進行分析。從歷史數據來看(圖表2),上海地區社區養老服務接受服務的人數、范圍,以及享受養老補貼的數量是在不斷增長的。這說明作為一種普遍性的制度,社區養老服務的制度實踐是在逐步深化的。在深化的過程,從網狀社區構建的角度來看,除了之前在理論敘述中涉及的一些普遍性問題,在上海的實踐中同樣存在之外,還存在以下三方面的不足。

表1 不同供給主體的主要優點與缺點比較

表2 上海地區社區養老服務相關數據

第一,社區養老的有效需求難以被激發并形成規模。主要表現在政府財政支持補貼的養老服務需求對象過于狹窄。盡管享受養老補貼的人數在不斷地增長,但與上海老年人口總量的基數相比還存在相當大的差距。此外,政府補貼的對象,在整體接受養老服務人數中的比例在整體趨勢上卻是不斷下降的,并且2012年還出現享受養老補貼政策人數同比上一年度下降的情況。事實上,從老年人的收入來看,上海城鎮老年人的經濟來源絕大多數是依靠養老金,然后是子女的經濟資助。較為單一的經濟收入來源,加以老年人相對年輕人而言額外支出較高的醫療費用,使其難以在有償與半有償的狀態下,大規模、長期性地接受社區養老服務。從調動老年人的社區服務需求,為老年人群體在需求層面形成較為寬泛的社區規模需求的角度來看,針對老年人社區養老相關的財政補貼應當是全面性的。但目前上海實行補貼政策的支持對象主要針對部分高齡化與貧困群體,這對于社區養老制度在全體性覆蓋的促進上,并不能起到太多積極的作用。

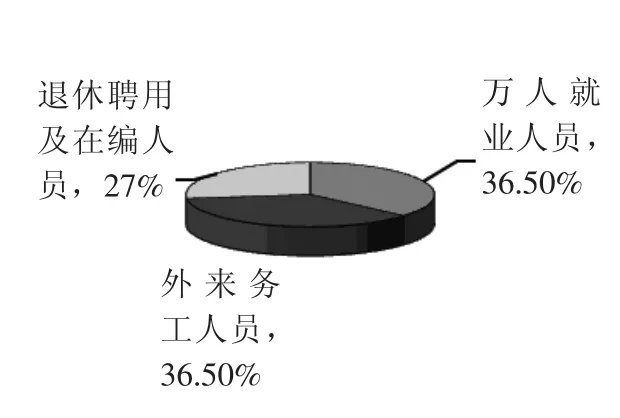

第二,由于人員構成來源于服務方法上的原因,社區養老從業者在服務供給的穩定性與質量上存在欠缺。根據近期的數據(圖2)來看,社區養老服務從業人員主要來自三個方面,政府通過積極就業政策扶持的失業對象,相對本地就業較處于弱勢地位的外來務工者,以及不具有正規勞動關系的返聘人員、在統計數據中并不明確的事業編制人員。除了占少數比例的在編人員之外,其他人員在參與社區養老服務行業的主觀意愿上存在著較大的被動性,加之實踐中多是以工作人員與老人之間一對一的服務履行模式,很難形成群體之間的相互交流并減輕工作的難度,使得多數的從業人員在具體的服務中很難長期堅守工作崗位[12]。

圖2 上海市社區養老服務從業人員構成(2010年末)

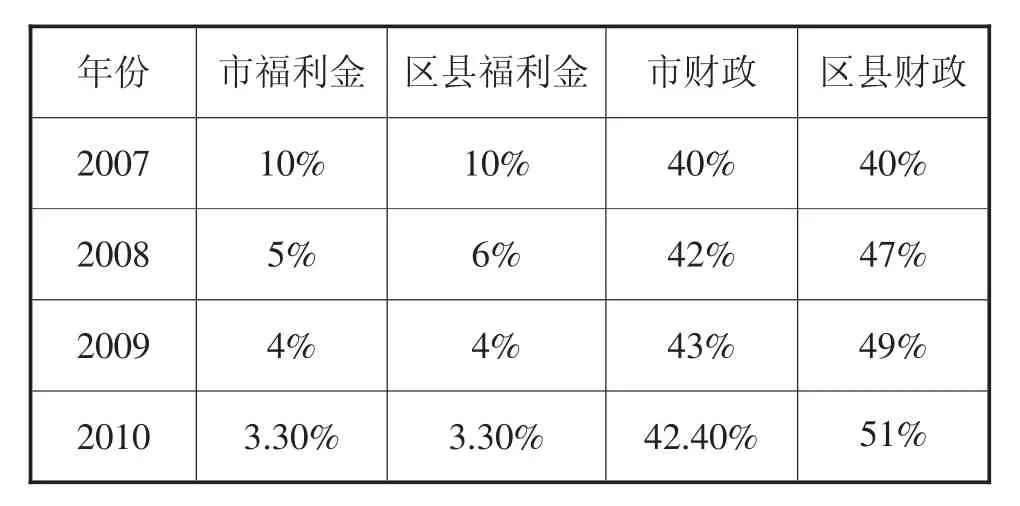

第三,跨區縣社區養老服務難以形成有效聯合。其具體表現形式為養老服務財政補貼主體的逐步下放。上海市規定養老服務補貼費用由市和區縣福利彩票公益金每年各出1000萬之外,剩下的由市區(縣)政府按1:1配,并且要求有能力的區縣應在市規定的基礎上擴大補貼范圍,提高補貼標準。這樣一種財務分擔模式造成了區縣政府不僅在融資中占的絕對比重大,上升的速度也快。根據相關數據(表3)我們能夠看到這一趨勢。盡管在實踐中采取這樣做法的原因,可能是區縣政府在各自社區養老服務執行過程中存在差異性而采取了財政補貼來源相對獨立的政策傾向,但必須認識到這種財政統籌分配權限下放的做法,容易在各區縣之間形成社區養老服務的資源型壁壘。這可能使得各區縣為了保障自身財政資源在本轄區使用的有效性,而在具體的社區養老服務合作上采取消極的態勢,進一步形成社區養老服務的碎片化傾向。

表3 上海市社區養老服務財政補貼來源情況

綜上分析,本文認為上海地區現行的社區養老制度具體構建的政策安排上,目前并沒有與網狀社區模式所具有的理念和做法緊密結合。造成這種狀態的主要原因有兩點。一方面,社區養老服務體系作為一種全面覆蓋與廣泛參與的制度,其體系的形成和完善并非一日之功。而網狀社區養老模式作為一種理想狀態,其短時間內實現的難度更大。上海地區社區養老制度仍處于初步建設的階段,有一部分社會歷史性因素,諸如老年人主觀上對于社會性養老服務的需求,人們對于社會養老服務行業經濟與社會價值的認可程度的限制等,都可能阻礙社區養老制度的積極發展,這種觀念上的改變需要經過一定的時間,但也不排除政府通過有效的手段來引導觀念的加速轉變。另一方面,上海地區現有的社會養老模式的實踐具有短期目標明確的特征,但在長遠制度構建的目標上缺少具有前瞻性的實踐制度安排,這就需要政府在執行思路上進行對應的調整,不僅要考慮眼前的現狀,更要為未來的制度發展打好現實性基礎。

四、改進建議與思考

在分析上海市社區養老服務實踐中的一些不足之后,本文針對這些不足提出基于網狀社區理念下的改進建議。

第一,傳統養老觀念的滯后性以及老年人收入單一的問題使得社區養老需求與社區養老供給關系處于一種潛在狀態之下,加之政府財政補貼政策的問題使得這種關系本身并沒有被很好地激發出來,尤其沒能形成以相對自由有效的市場渠道來完成這種服務,不能不說是一種缺陷。從政府的角度而言,建議政府應當主動與社區養老服務相關的行業協會或個體合作,通過全部或部分服務購買的方式將補助資金預支并以“補助”的方式,全面性地對需要的老年人進行對應的發放,形成以政府參與中介為形式的“準市場”模式,促使老年人與社會組織分別積極尋求與提供社區社會養老服務,進而對網狀社區模式構建所需的主觀理念進行積極的引導。

第二,養老服務的履行過程中,老年人通常僅單獨地與相對方服務機構工作人員產生關系。很少有老年人根據自身的實際情況進行主動性、群體性的養老需求與養老服務提供方形成積極的交流與互動。這樣難以形成社區養老服務與需求達成共性的“社區”關系,并在此基礎上實現服務資源有針對性、群體性的供給。除了進一步提高社區養老服務人員的素質與能力之外,建議可以考慮各級政府,在其所屬轄區內引導其臨近社區形成社區服務需求的聯合性平臺。定期對一個平臺范圍內老年人具體養老需求的調查與歸納,或者讓老年人主動聚集并討論各自平臺范圍內養老服務的具體需求內容與分配方案,以此作為社區養老服務提供方的具體行動指南。這樣,社區養老福利具體的執行效率將得到大幅度的提高。值得一提的是,老年人形成群體、形成社區服務需求聯合的行為本身,同樣是一種積極的社會互動方法,在實施的過程中同樣能夠形成老年人之間相互扶持的良好環境,也將有利于社會養老服務資源的節約[13]。

第三,現有社區養老財政支出逐步下移的方式,容易阻礙區縣級政府之間社區養老服務資源的主動交流,有研究指出這種財政的支出安排具有相對僵化與低風險的特征[14],本文也贊同此觀點。從有利于網狀社區模式發展的角度來看,建議將財政支持的方式做如下改變。首先,保障基本養老財政支持的比例在市政府與區縣政府之間進行固定分配。其次,由于進行社區養老服務資源的整合變動,從而產生的額外費用,可以由相關的區縣政府之間自由協商費用的分擔,原則上可以向市政府申請額外費用的支持。這樣的做法將資源靈活調配的審批權收歸市政府統一協調,能夠盡可能避免區縣政府之間因為經費分攤的問題而產生“各自為政”現象,與此同時給予區縣政府一定的自由協商權力,以應對社區養老服務短暫、緊急與臨時性的資源整合需求。這樣在財政支持層面形成有利于網狀社區模式發展的制度結構。

網狀社區養老模式是一個建立在服務需求方充分合意,以及服務供給方充分合作的基礎上展開的一種相對自由且具有效率的社會養老模式。遵循網狀社區養老模式的價值理念,如何最大限度上挖掘并提高服務資源的使用效率,由于實踐上的諸多不確定性,本文不可能就任何一個方面對上海在未來社區養老服務體系的構建中做出全方位的分析與預測。但在充分發揮網狀社區模式自主性與效率性的同時,仍需要強調在當下網狀社區養老模式構建的進程中,以政府為主導與核心仍然是必須堅持的一個原則,完全自由化養老服務模式可能存在的各種市場性風險與社區養老的基本保障性存在一定的矛盾,網狀社區必須建立在一定安全性的基礎之上,才能進一步發展其自由性與效率性,這樣才有可能發揮其最大的社會價值。

[1]彭亮,王裔艷.上海高齡獨居老人研究[J].南方人口,2010,(5).

[2]穆光宗.中國傳統養老方式的變革和展望[J].中國人民大學學報,2000,(5).

[3]閻安.論社區養老:中國城市養老模式的新選擇[J].科學·經濟·社會,2007,(2).

[4]劉飛燕.養老:一種新型的社會養老方式[J].消費經濟,2006,(12).

[5]張曉霞.社區養老問題調查——以江西南昌市為例[J].江西社會科學,2008.11.

[6]李兵,張文娟,洪小良.社區養老服務的政策體系研究——以北京市月壇街道為例[J].北京行政學院學報,2008,(1).

[7]高秀艷,王娜.社區居家養老產業發展的鉆石模型分析:以沈陽市為例[J].社會主義研究,2007,(6).

[8]章曉懿,劉幫成.社區養老服務質量模型研究——以上海市為例[J].中國人口科學,2011,(3).

[9]毛滿長.西北地區社區養老:功能限度與完善[J].寧夏社會科學,2009,(4).

[10]Gilchrist·A.TheWell-ConnectedCommunity:Anetworking approach to community development[M].Bristol:Policy Press.2004.

[11]曹艷春,吳蓓,戴建兵.我國需求導向型老年社會福利內容確定與提供機制分析[J].浙江社會科學,2012,(8).

[12]陳卓頤,黃巖松,羅志安.關于提高養老照護從業人員素質的思考[J].中國老年醫學雜志,2006,(1).

[13]陳燕禎.社區老人照顧支持體系及政策之探討[J].社區發展季刊,2005,(6).

[14]田青.老年人社區照料服務:基于福利多元主義的比較研究[D].華東師范大學博士論文,2010.

The Analysis of Shanghai’s Community Care Service Policy——Based on the perspective of the well-connected community model

ZHENG Jie

(School of Public Administration,East China Normal University,Shanghai 200062,China)

As a key role of the“9073”social care pattern,it’s critical for Shanghai community care policy to position the role of community.This paper makes a conclusion of the present researches and opinions about the social care services policy,and make an analysis of what kind of problems should be taken place in recent practice.By proposing the“well-connected community”concept and the“face to face”social care service model.Keep them as standards on the Shanghai existing social care service policies which is evaluated,and points out their various deficiencies,and makes some specific comments to the improvements of the social care system in Shanghai by combining the concept of“well-connected community”.

aging;social care service system;well-connected community

D632.1

A

1009-6566(2014)06-0036-06

2014-11-07

鄭杰(1990—),女,安徽淮南人,華東師范大學公共管理學院碩士研究生,研究方向為社會保障政策。