基于跨理論模型動機訪談促進首發腦卒中患者健康行為的效果研究

林蓓蕾,張振香,康佳迅,易景娜,梅永霞

腦卒中具有高發病率、高致殘率、高病死率特點,且腦卒中后5年內復發率高達50%以上[1]。疾病復發會進一步加重神經功能障礙程度,降低患者及家庭生活質量。研究顯示,腦卒中患者健康行為方式與疾病復發密切相關,腦卒中患者的健康行為水平多處于中等水平[2],首發腦卒中患者的健康行為水平更低[3]。動機訪談是促進行為改變的重要技術之一,是以患者為中心的行為改變指導方法,用來幫助患者探測和解決矛盾心理和動機[4]。跨理論模型(the transtheoretical model,TTM)是一個有效的行為改變模型[5],用以測評患者行為所處階段,便于醫護人員給予針對性指導。TTM和動機訪談多應用于慢性病患者的生活方式及行為改變[6-7],本研究將TTM與動機訪談應用于首發腦卒中患者的健康行為指導,探討其應用效果。

1 對象與方法

1.1 研究對象 2012年11月—2013年6月,采用便利抽樣法選取鄭州市某醫院神經內科住院的60例首發腦卒中患者。納入標準:(1)首發且符合第四屆全國腦血管病診斷標準[8];(2)Barthel指數初評≥40分者;(3)意識清楚愿意配合者;(4)知情同意自愿參加者。排除標準:(1)存在感覺性失語者;(2)伴有嚴重心、肺、肝、腎功能改變者;(3)有嚴重認知功能障礙者;(4)既往有精神障礙疾病者。退出標準為研究過程中疾病突然加重、死亡和自愿要求退出者。根據入院登記先后順序,奇數病例納入干預組,偶數病例納入對照組,每組各30例。

1.2 調查方法及工具 采用面對面訪談式收集問卷信息,由研究人員當面發放問卷,當場收回。其中對照組干預前后收集一般資料,評估健康行為知識、態度及行為信心水平;干預組干預前后收集一般資料,評估健康行為知識、態度,健康行為階段及行為信心水平。

1.2.1 一般資料的調查 調查問卷包括調查對象的年齡、性別、文化程度、發生腦卒中的次數及自理能力共5個條目。

1.2.2 腦卒中患者健康行為知識、態度問卷 該問卷由課題組前期自行設計[9],以評估腦卒中患者相關知識和態度。健康行為知識部分共10個條目,每個條目根據回答選項計分,選擇“知道”計1分,“不知道”計0分;10個條目得分之和為總分,分值越高,代表患者對健康行為知識了解越多。健康行為態度部分包括飲食、運動、用藥、煙酒管理等20個條目,每個條目按照1~3級評分,按照“很必要”“必要”“不必要”分別計為2、1、0分;20個條目得分之和為總分,分值越高,代表患者對健康行為相關態度越積極。經預實驗,問卷信效度良好,Cronbach′s α系數為0.85,內容效度為0.97。

1.2.3 階段性改變評估問卷 該問卷是由美國癌癥預防研究中心研制[10],國內郭志平等[11]對問卷的信效度進行檢驗,各條目Cronbach′s α系數均≥0.76。該問卷根據個體行為改變意愿和行為改變時間,將整個行為改變過程分為6個階段:前意向階段是指個體在未來6個月內無行為改變意愿;意向階段是指在未來6個月內有行為改變的打算;準備階段是指個體計劃在下個月改變行為;行為階段為行為已經改變,但未超過6個月;維持階段為個體行為改變已持續6個月及以上。

1.2.4 行為信心水平評定 采用慢性病自我效能量表對患者的行為信心水平進行評估,該量表由美國斯坦福大學Lorig等[12]在針對慢性病患者自我管理行為研究過程中設計,用以評估患者在情緒管理、軀體不適、疲憊、服藥、健康問題、自我保健6個方面的信心水平。每個項目均采用1~10級評分法,1表示完全沒有信心,10表示有完全的信心。6個項目的平均分反映了行為信心水平,得分越高說明行為信心即自我效能越高。根據得分高低,<5分為低水平,5~分為中等水平,7~分為高水平。該量表應用簡便,已被廣泛使用,既往檢測其Cronbach′s α系數為0.87,重測信度為0.91。

1.3 干預方法

1.3.1 對照組 給予常規腦卒中健康教育,根據患者疾病特點及個人情況遵循《中國腦卒中防治知識手冊》及《中國腦卒中康復治療指南》進行指導,并鼓勵其學習病區走廊內與健康飲食、運動管理相關的宣傳海報,告知其行為改變的益處,使其自覺自愿改變或維持健康行為。

1.3.2 干預組 在對照組的干預基礎上,基于TTM采用階段性改變評估問卷評估患者所處行為階段,采用動機訪談健康教育為患者實施針對性干預。由研究人員采用動機訪談技術負責患者的連續性行為改變訪談教育。動機性訪談是一種以患者為中心的促進行為改變的指導方式[13],主要包括相關、風險、益處、障礙和重復5種訪談技巧:(1)相關是盡量幫助患者認識到健康行為與疾病發生密切相關的知識。(2)風險是讓患者明確長期的不良飲食、運動等行為習慣對其身體健康、心理健康的短期或長期的負面影響以及造成的經濟負擔。(3)益處是讓患者認識到改善不良行為直接、間接的益處,給患者說明和強調最大且最密切的益處。(4)障礙是通過訪談,分析患者在改善行為習慣過程中遇到的障礙及矛盾心理,共同探討應對障礙和提高自信心的措施。(5)重復是指對于無意愿改變不良行為習慣的患者,應多次重復上述措施。針對不同行為轉變階段的患者,重點強調的內容不同。

根據患者所處不同階段訪談重點不同:(1)前意向階段:處于此階段的患者目前并沒有改變不良飲食、運動習慣的意愿。需了解患者無改變意愿的原因,基于TTM的意識覺醒和激勵策略,應告知患者好的飲食習慣對疾病恢復的作用,并不斷鼓勵患者。(2)意向階段:此階段患者有改變不良行為習慣的意愿,并打算在接下來的6個月內改變,但無明確的計劃與承諾。首先肯定患者,支持患者,警醒患者不良飲食、運動習慣給患者帶來的危害及健康行為對疾病恢復的益處,增強患者信心,消除顧慮。(3)準備階段:該階段患者準備在下個月內改變不良行為習慣。此時,醫護人員與患者及其家屬共同制定相關方案,探討改變過程中可能遇到的問題,并共同解決。(4)行為階段和維持階段:此兩個階段的患者有良好的行為習慣,或者已經堅持健康飲食和規律運動。因此,采用肯定患者行為的訪談方式,激勵并促進患者維持現有行為。評估患者所處行為改變階段,采用動機訪談實施針對性的健康干預。通過訪談者與被訪談者的互動,了解被訪者改變過程中存在的障礙,讓被訪談者主動意識到改變的必要性及改變帶來的益處,激發其改變行為的意愿,促使其朝著積極方向發生改變[14]。

共5次動機訪談,首次訪談時間包括互相了解、建立信任關系、告知研究目的、實施干預等,時間40~60 min/人。隨后每次訪談時間根據患者所處改變階段及教育內容的不同,時間控制在20~30 min。其中第1~3次訪談在病房內進行,第1次側重于建立信任關系,評估患者所處行為階段,采用開放式問題分析行為改變意愿,了解患者存在的問題、障礙等;第2次訪談側重于如何促進健康行為改變、增強行為改變信心,探討行為改變過程中遇到的困難及解決辦法;第3次動機性訪談側重于共同分析健康飲食和規律運動為患者帶來的生活改變和益處,提高患者堅持健康行為的信心和決心,維持健康行為;第4~5次訪談采用電話隨訪形式,了解患者行為階段維持情況及存在問題,給予針對性指導和鞏固強化。

2 結果

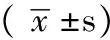

2.1 基線資料比較 兩組患者的年齡、性別構成、文化程度、自理能力、腦卒中發作次數比較,差異均無統計學意義(P>0.05,見表1)。

2.2 健康行為知識、態度得分比較 干預前兩組患者健康行為知識、態度得分間差異均無統計學意義(P>0.05),干預后兩組患者健康行為知識、態度得分間差異均有統計學意義(P<0.05),且干預組干預后患者健康行為知識與態度得分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表2)。

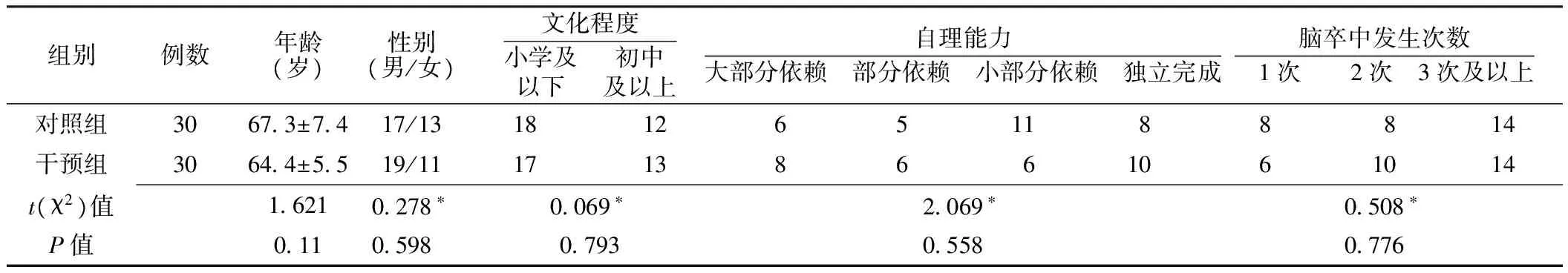

2.3 動機訪談法對干預組患者健康行為改變階段的影響 干預組患者干預前后健康行為改變階段比較,差異有統計學意義(χ2=28.133,P=0.001,見表3)。

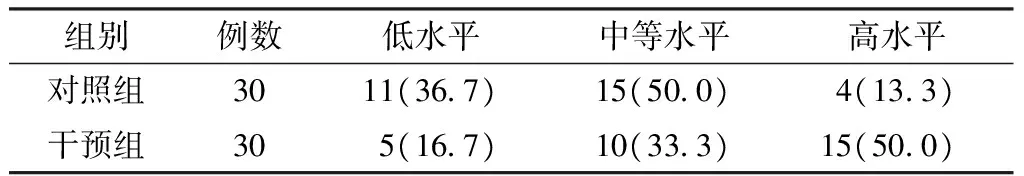

2.4 行為信心水平比較 干預后兩組患者信心水平比較,差異有統計學意義(χ2=9.618,P=0.008,見表4)。

表1 兩組患者基線資料比較Table 1 Comparison of basic data between the two groups

注:*為χ2值

表2 兩組患者干預前后健康行為知識與態度得分比較分)Table 2 Comparison of scores of health related knowledge and attitude level between the two groups pre and post intervention

表3 干預組患者干預前后健康行為階段比較〔n=30,n(%)〕Table 3 Comparison of health behavior stage of intervention group pre and post intervention

表4 兩組患者干預后行為信心水平比較〔n(%)〕Table 4 Comparison of self efficiency level between the two groups pre and post intervention

3 討論

腦卒中后不良行為習慣如吸煙、飲酒、高脂高鹽飲食、運動量少等是導致疾病復發的關鍵危險因素,且會影響到卒中患者的恢復程度和康復效果。動機訪談可以通過建立或強化內驅力促使患者改變行為習慣。本研究結合行為改變階段理論模型,通過為首發腦卒中患者實施5次基于TTM的動機訪談技術,對患者的健康行為改變產生了良好的效果。

3.1 動機訪談有助于促進腦卒中患者健康行為的改變 多項研究證明,動機訪談是一種促進健康行為改變的有效方法[15-16]。TTM能測評腦卒中患者行為改變意愿的階段模式[17]。本研究對象主要為首發腦卒中患者,其對健康行為與疾病復發之間的關系缺乏正確認識,在干預前高達70%(21/30)的干預組患者處于前意向階段,缺乏改變行為習慣的計劃與動機。因首次發病,患者存在一定的抵觸心理,在實施動機訪談時不能直接否認患者目前的行為習慣,應詢問患者目前的飲食、運動鍛煉習慣的原因以及這樣飲食習慣的益處,針對不同階段采取干預措施。例如患者提到“這么多年都是這么吃飯的,也知道改變行為對疾病有幫助,但是多年的習慣是很難改變的”,此時應該鼓勵患者改變認識,幫助患者分析行為改變的障礙。處于意向階段的患者有改變高鹽高脂飲食習慣的意愿,但也會考慮到改變飲食習慣可能會影響自己的食欲進而影響自己的營養攝入,存在矛盾心理。應鼓勵患者講出自己的顧慮,告知不良飲食習慣對身體的危害,增加患者自信心,例如對愛好高鹽飲食者可鼓勵其在飯菜里增加蝦米、紫菜等調味食品等,還可教給患者如一啤酒瓶蓋鹽相當于6 g等具體的方法來應對飲食改變。對于無法堅持規律運動的患者,通過深入交談了解患者無法改變的動因及存在問題,與家屬一起商議共同尋找解決方案;對于缺乏信心戒煙的患者,通過家屬監督、鼓勵、肯定及益處等形式促進其行為改變。總之,通過針對性地給予動機訪談,可深入剖析患者目前行為習慣的動因及存在的障礙或問題,給予引導和幫助,本研究干預組患者干預前70.0%處于前意向階段,而干預后有改變行為意愿或已積極采取健康飲食、規律運動等的患者達到了93.3%(28/30),說明基于TTM的動機訪談對促進首發腦卒中患者健康行為有重要意義。

3.2 動機訪談有助于改善首發腦卒中患者健康行為認知 本研究結果顯示,干預后兩組患者的健康行為知識和態度得分均提高,且干預后干預組患者知識和態度得分均高于對照組,說明病房內常規給予的健康教育具有積極效果,但是基于TTM實施個體化階段性的健康教育更具有針對性,且能充分利用動機訪談技術,使患者更容易接受研究者授予的知識。例如某例患者既往為體育教師,發病后一直悶悶不樂,拒絕任何醫療操作外的配合(如堅持早期鍛煉、健康飲食、戒酒等行為改變),通過動機訪談后了解到患者處于絕望狀態,無法面對社會角色及家庭角色的突變,缺乏行為改變的意愿,將疾病發生歸因于命運不好等。經過2次干預后,患者打開心結,認知水平得到提高,態度也發生積極轉變,其行為階段也逐步從非意向階段轉為行為階段,出院后的2次電話隨訪干預對維持其行為改變具有積極意義。總之,通過階段性評估了解患者目前所處行為改變階段,根據此階段行為習慣特點及認知水平,針對其存在的認知缺乏、矛盾心理或拒絕心理,通過動機訪談形式,一方面給予健康知識宣教,另一方面給予心理支持,可有效改變首發腦卒中患者的健康認知水平。

3.3 動機訪談有助于提高首發腦卒中患者的行為信心水平 常規的健康教育有助于提高患者的認知水平,但對于缺乏行為改變動機的患者效果甚微。動機訪談的核心原則是為了化解障礙因素,提高患者自我效能水平。有研究顯示,對于有較強行為改變意愿的患者,動機訪談與常規教育效果無明顯差異,但對于無或行為改變意愿較低的患者,動機訪談能夠顯現出較大優勢[18]。首發腦卒中患者因發病突然、致殘率高等特點,很容易產生絕望、失落、抑郁等心理問題,導致其自我效能普遍處于較低水平[19]。Watkins等[20]研究顯示動機訪談技術對穩定患者情緒、緩解其心理問題有顯著意義。本研究對干預組實施動機訪談,結果顯示干預后干預組患者行為信心較對照組提高,50.0%患者行為處于高水平,而對照組僅為13.3%。通過動機訪談可準確了解每例患者行為改變所處階段和心理狀態,且在交談過程中可運用多種訪談技巧更好地掌握患者心理變化,有針對性地指導患者采取健康的生活方式,如鹽攝入量、飲酒量計算方法、規律鍛煉益處、戒煙與疾病復發關系等,提高患者采取行為改變的信心。此外,本研究干預組強調家屬的參與,有了家屬的支持配合與監督,增加了患者對行為改變的信心,提高了行為改變的執行度。

來自本文的更多信息:本研究基于跨理論模型,客觀評估首發腦卒中患者的行為改變階段,針對性實施動機訪談,深入挖掘和分析影響其健康行為的促進因素和阻礙因素,結果顯示動機訪談可激發患者改變行為的意愿,強化其內驅力,改變應對態度,提高行為改變信心和知識掌握水平,進而在一定程度上促進患者逐步改變不良行為方式,為建立一套科學有效、切實可行的慢性病患者行為改變措施提供借鑒思路。

1 高宇,雷曉春,布凡.北京市社區腦卒中高危人群患病危險因素研究[J].中國全科醫學,2013,16(12):4261-4264.

2 趙潔,張小培,鐘愛群,等.健康行為對原發性高血壓患者腦卒中發病影響的病例對照研究[J].中國全科醫學,2012,15(12):3963.

3 萬麗紅,鄧石鳳,張小培,等.不同階段高血壓性腦卒中患者健康知識及行為的比較[J].中華護理雜志,2013,48(5):428-430.

4 Miller WR.Motivational interviewing with problem drinkers[J].Behavior Psychotherapy,1983,11(2):147-172.

5 Justy R,Brian P,David M,et al.Conscientiousness and the transtheoretical model of change for exercise behavior [J].Journal of Health Psychology,2012,10(1):1-8.

6 趙琳,崔妙玲,王自秀,等.跨理論模型的健康教育對慢性阻塞性肺疾病患者自我管理的影響[J].中國實用護理雜志,2013,29(35):14-16.

7 陳小芳,薛小玲,汪國成.跨理論模型對促進高血壓患者低脂飲食的效果研究[J].護士進修雜志,2013,28(20):1830-1833.

8 全國第四屆腦血管病學術會議.各類腦血管病診斷要點[J].中華神經科雜志,1996,12(6):379-379.

9 林蓓蕾.社區腦卒中患者院外功能鍛煉依從性現狀及影響因素研究[D].鄭州:鄭州大學,2012.

10 Nigg CR,Burbank PM,Padula C.Stages of change across ten health risk behaviors for older adults[J].The Gerontologist,1999,39(4):473-482.

11 郭志平,黃志劍,李正中.大學生新生鍛煉行為階段變化與心理因素研究[J].2008,44(1):36-39.

12 Lorig K,Stewart A,Ritter P,et al.Outcome measure for health education and other health care interventions[M].Thousand Osks:Sage Publication,1996:141-441.

13 Miller WR,Rollnick S.Ten things that Motivational Interviewing is not[J].Behavioral and Cognitive Psychotherapy,2009,37(2):129-140.

14 李小云.跨理論模型及動機性訪談對住院冠心病患者抑郁管理的應用研究[D].長沙:中南大學,2011.

15 Renata K.Martins,Daniel W.McNeil.Review of motivational interviewing in promoting health behaviors [J].Clinical Psychology Review,2009,29(4):283-293.

16 O′Halloran PD,Blackstock F,Shields N,et al.Motivational interviewing to increase physical activity in people with chronic health conditions:a systematic review and meta-analysis[J/OL].Clinical Rehabilitation,2014.[2014-6-04].http://cre.sagepub.com/content/early/2014/06/04/0269215514536210.full.pdf+html[published online ahead of print July 18,2018].

17 Krishnamurthi R,Witt E,Barker-Collo S,et al.Reducing recurrent stroke:Methodology of the motivational interviewing in stroke(MIST) randomized clinical trial[J].International Journal of Stroke,2014,9(1):133-139.

18 Hettema J,Steele J,Miller WR.Motivational interviewing[J].Annual Review of Clinical Psychology,2005,1(1):91-111.

19 盧佩英.自我效能訓練對缺血性腦卒中抑郁患者生活質量的影響[J].實用心腦肺血管病雜志,2013,21(6):87.

20 Watkins CL,Auton MF,Deans CF,et al.Motivational interviewing early after acute stroke:A randomized controlled trial[J].Stroke,2007,38(3):1004-1009.