小學數(shù)學課堂動態(tài)生成性資源的有效利用

葉永利

(茂名市第十五小學教師,廣東茂名,525000)

隨著課程改革的逐步推行,新課程理念漸漸深入人心,課堂逐漸呈現(xiàn)“活力性”和“生活性”,但同時也出現(xiàn)問題:許多設計非常精彩的教案,在實施過程中卻常常“短路”。究其原因,主要是教師過分拘束于靜態(tài)教案的預設而忽視動態(tài)學案的生成。教師對課堂動態(tài)生成性資源的認識不足,應對時要么熟視無睹,要么一概封殺,全盤否定。長此下來,教師缺乏整合深化有效策略的能力,學生缺乏創(chuàng)新精神,無法達到新課程改革的要求。那么面對這些“動態(tài)”生成的資源,教師應如何及時捕捉,讓它們成為教育教學的契機,而不是夜空中美麗的流星?作為引領者的教師,筆者認為應從以下幾方面有效組織和利用課堂上動態(tài)生成性資源。

一、開啟慧眼,樂于傾聽,捕捉動態(tài)生成性資源

動態(tài)資源包括學生的興致、注意力、學習方法、思維方式、合作能力、表達能力等。無論是言語、動作還是表情、情緒,都是教學過程中的動態(tài)生成性資源。而這一切的發(fā)現(xiàn)依靠教師的慧眼。

案例1:《10以內的數(shù)》的教學片段

教師問:小于5的數(shù)有幾個?大部分同學回答:“5個。”有一只小手舉起來,說:“是無數(shù)個!”這個答案出乎同學和教師的意外,甚至有同學開始嘲笑。看著臉都憋紅的他,教師追問:“為什么呢?”小男同學弱弱地說:“因為還有-1,-2……”教師立即反應過來,問:“其他同學,在生活中見過這樣的數(shù)嗎?”有同學說:“電梯中地下停車場是-1層。”教師露出欣慰的笑容說:“非常棒,在數(shù)的世界,還有比0小的數(shù),如-1,-2……我們稱為負數(shù)。”

課堂上,有時學生呈現(xiàn)的生成性資源是隨機而不成熟的,教師不要急于打斷、否定,要樂于傾聽,再根據(jù)學生的反饋情況及時補充知識,適度發(fā)展,成為教學資源的主動生成者,并及時給予學生肯定、鼓勵,激發(fā)學生的學習興趣,樹立信心。

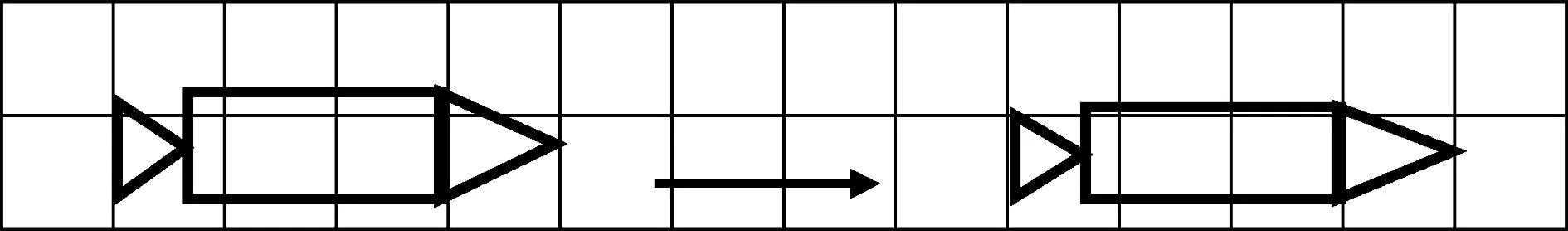

案例2:《平移與旋轉》教學片段

請仔細觀察小魚平移了幾格?說說是怎樣得到的?(如圖1)

圖1

學生發(fā)言:小魚平移了8格,因為a到A的距離正好是8格或b到B的距離也正好是8格,所以這條小魚平移了8格。絕大多數(shù)同學表示贊同,都是運用了 “點對點”數(shù)格法。此時教師留意到一個小小的聲音“我不是這樣做的”,他反饋認為:“可以先數(shù)一數(shù)圖形占了幾格,再數(shù)一數(shù)平移前后兩個圖形中間空了幾格,然后把它們相加就是平移的距離。”

“點對點”數(shù)格法是平移中一種較為普遍的方法,但小部分學生會犯數(shù)“圖形與圖形之間相距格數(shù)”上的錯誤。而“數(shù)格法”由于減少了尋找“點”的過程,而顯得更簡單易懂。如果教師忽略了這不自信的聲音,那不僅打擊了這位學生的自信,還錯過了這種好方法。因此在課堂上,教師要眼觀六路、耳聽八方,善于捕捉這些瞬間生成的動態(tài)性資源并正確處理,把它們變成寶貴、有效的教學資源。

二、珍視錯誤,巧用動態(tài)生成性資源

富蘭克林有一句名言:“垃圾是放錯了地方的寶貝。”學生在獲取新知的過程中,由于受到生理、心理特征及認知水平的限制,難免會出現(xiàn)各種錯誤。面對這些錯誤,許多教師往往采用消極的態(tài)度去對待,比如快速否定,立馬糾正,甚至批評,使學生失去自信的同時不愛學習。而事實上,課堂生成的這些錯誤如果能被有效處理,它們都將成為最寶貴、最有效的教學資源。這關鍵在于教師能否合理地進行價值引領,使錯誤轉變?yōu)榇龠M學生發(fā)展的有效資源。一旦成功,不僅能幫助學生解決思維過程中的障礙,使學生的認識更加深刻,而且能有效激發(fā)學生的探究興趣,樹立信心。

(一)在討論中,化解“錯誤”

案例3:《四邊形分類》教學片段

判斷題:有一組對邊平行的四邊形是梯形。教師請分別代表雙方意見的同學上來,進行辯論,正、反方各說明理由。結果學生出現(xiàn)以下的情況:

生1:出示一個梯形,指出上底和下底這一組對邊平行。

生2:出示長方形,指出對邊平行,但不是梯形。

學生恍然大悟,題目中少了個“只”字。教師再強調,梯形是只有一組對邊平行的四邊形。

本節(jié)的精彩之處就是通過對錯兩方的辯論使全班學生更深入地掌握知識,突破了難點,并且讓課堂氣氛變得更有趣味,更活躍,激發(fā)了學生的探究欲望。因此,教師要確立“學生的錯誤是一種動態(tài)資源”的觀念,把解決問題的主動權還給學生,讓學生在爭論中找到解決問題的方法,加深理解的同時提高思維能力。

(二)在類比中糾正“錯誤”

在學習過程中,學生往往因為題目類似而會出現(xiàn)一些錯誤。對這些錯誤,教師要善于化解、巧妙利用,糾正其錯誤的同時善于借題發(fā)揮,適度引出一些相似或容易混淆的問題讓學生進行對比,使錯誤資源轉化成有效資源,為教學服務。

案例4:《減法性質》的教學片段

16.7-3.45+6.55

一學生的答案:“16.7-3.45+6.55=16.7-(3.45+6.55)=16.7-10=6.7”。對于這樣的錯誤,教師沒有簡單地否認,而是讓學生們計算:“16.7-3.45-6.55”。學生計算后,立刻意識到了錯誤在哪里,根據(jù)減法性質“a-b-c=a-(b+c)”,減號后面加括號,里面的符號要改變……

(三)在探究中發(fā)現(xiàn)“錯誤”,在“將錯就錯”中修改錯誤

學生由于認知特點、思維方式各不相同,在探究新知的過程,自然而然地會出現(xiàn)一些“錯解”“錯例”“錯說”,從而揭露知識的易錯點、注意點、關鍵點或思維的忽視區(qū)、盲區(qū)等。如果教師能在課堂教學中把握機會,將錯就錯,創(chuàng)造性地對待學生的錯誤行為,抓住這一有效的學習時刻,就能在糾錯中幫助學生不斷地完善知識結構。

案例5:《分數(shù)的綜合練習課》教學片段

一桶牛奶,裝了一半,倒出其中的1/4,還剩下36升。這桶牛奶能裝多少千克牛奶?

由于此題涉及兩個不同的單位“1”:整桶和半桶,學生審題稍有不慎,就會在理解上出現(xiàn)偏差,產生典型錯解,把兩個分率的單位“1”看成一樣。學生的反饋信息中主要是以下三種答案:

①36÷(1/2-1/4);②36÷(1-1/4)×2;③36÷(1/2-1/4×1/2)

首先請贊同①②兩種方法的同學各說說理由。于是出現(xiàn)學生的以下匯報:“裝了半桶牛奶也就是1/2,倒出1/4,還剩“1/2-1/4”,把還剩的千克數(shù)除以還剩的分率,就是單位“1”的量整桶牛奶的千克數(shù)。”此時有同學提出反對:這兩個分率的單位“1”是不同的。教師請學生進行再思考一下,自我反思后學生恍然大悟:1/2是把整桶油看作單位“1”,1/4好像把半桶油看作單位“1”。接下來以此為觸及點,延伸到其他方法的理解和本題注意點的提煉就水到渠成。

案例中教師采取“將錯就錯”的策略巧妙地創(chuàng)造民主、平等的學習氛圍,并合理利用差錯,暴露學生常出現(xiàn)的理解盲區(qū),引起學生關注后提供反思機會,促成學生的自我否定,進而形成正確思路。教師的“將錯就錯”讓學生的好奇心和創(chuàng)造力在“出錯”中發(fā)出光彩,讓學生在去偽存真、去粗取精的求知過程中真正內化吸收所習得的知識。

因此,新課程的實施需要教師傾注更多的心血,課堂動態(tài)生成性資源無處不在。作為一線教師,應該正視課堂教學中突發(fā)的每一個細節(jié),善于發(fā)現(xiàn)、捕捉課堂中“即時生成”的動態(tài)性教學資源,珍惜這瞬間的“出彩”,使課堂教學因“出彩”而更精彩!

[1] 朱志平.課堂動態(tài)生成資源論[M].北京:高等教育出版社,2008.

[2] 朱志平.教師在課堂動態(tài)生成資源中的作用發(fā)揮[J].教育發(fā)展研究,2006(10).