國際貿易新動向

丁一凡/文

編者按:當前,國際貿易格局處于深度調整之中,二戰后所確立的國際貿易機制也正在發生變化。以美國為首的西方發達國家紛紛調整戰略,試圖通過跨太平洋伙伴關系協定(TPP)與跨大西洋貿易和投資協定(TTIP)等方式重塑國際貿易規則,以繼續維持其在國際貿易治理格局中的主導地位。在這種背景下,傳統的以世界貿易組織(WTO)為核心的多邊貿易安排將發生何種演變?美國主導推進TPP意味著什么?作為全球性貿易大國,中國應采取何種應對策略?在這些問題上,學界正在積極探索與爭鳴,可謂見仁見智。為此,本刊特約兩篇相關文章,以饗讀者。

2013年是國際貿易體制變化中非常重要的一年,因為在年終時,陷入困境12年的世界貿易組織多哈回合談判終于有了一些成果,某種程度上拯救了世界貿易組織(WTO)這一奄奄一息的國際貿易機構。但是,以美國為首的發達國家對當前多邊貿易體制的不滿并未消失,并繼續推動以它們為中心的地區自由貿易協定。中國為此一定要做好兩手準備,積極參與談判,保證中國在國際貿易體系中的地位。

巴厘島會議拯救了

世界多邊貿易體系

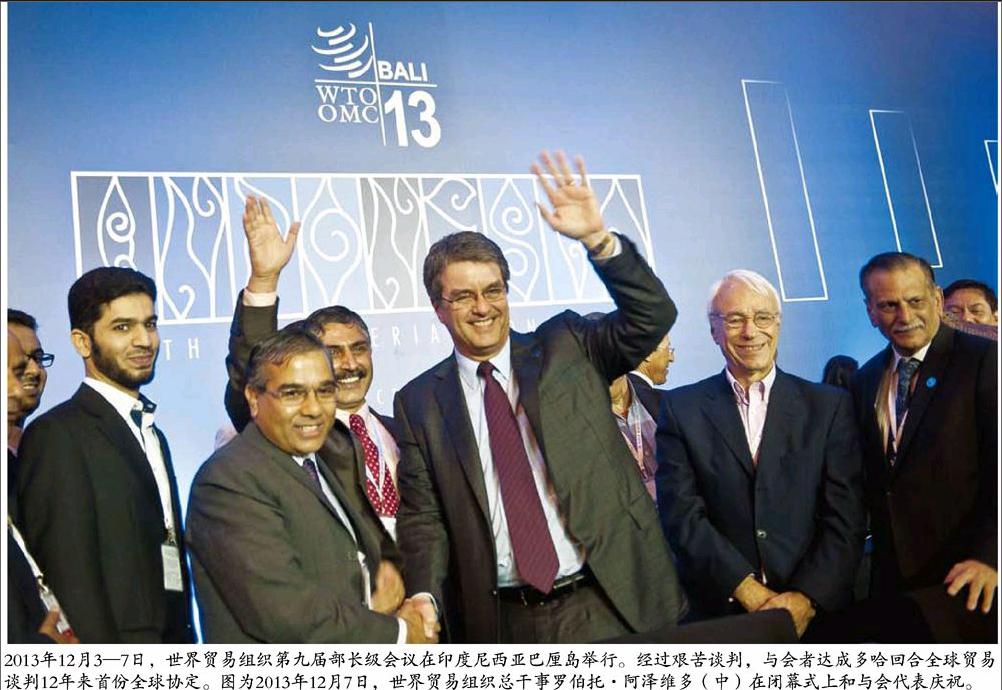

2013年12月7日,在印度尼西亞巴厘島召開的世界貿易組織(WTO)部長級會議落下帷幕,達成“早期收獲”計劃協議,為最終完成多哈回合談判全部議程奠定了基礎,增強了人們對WTO的信心。WTO總干事阿澤維多宣稱,世界回歸WTO。這一成果可以說是WTO起死回生的一幕。

2013年11月26日,在長達數周的日內瓦貿易談判之后,阿澤維多表示,談判未能達成最終的全球貿易協議。隨后,12月3—6日,WTO成員(國)的代表們又在印尼巴厘島集會,舉行第九屆部長級會議。日內瓦會談持續時間較長,前期準備也相對充分,卻沒能達成最終的協議文本,只有四天的巴厘島部長級會議能產生奇跡嗎?然而,這次會議處于WTO推行多邊貿易體制的十字路口。從WTO角度來說,巴厘島會議輸不起。

多哈回合談判持續12年,沒有取得任何進展,WTO信譽大打折扣。如果此次巴厘島會議再一次失敗,將會給多邊貿易體制帶來嚴重的后果,不但多哈回合談判會被宣布徹底“死亡”,而且WTO將進一步被邊緣化,淪為一個國際貿易爭端仲裁組織,有可能將失去全球貿易治理機構的地位。

從發展中國家的利益考慮,巴厘島會議的成功,也就是發展中國家的成功。WTO共有159個成員(國),其中絕大多數是發展中國家,它為廣大發展中國家謀求自身利益提供了一個重要的平臺。WTO受挫的話,損失最大的是廣大發展中國家。印度在此次談判面臨破裂的關鍵時刻,調整了立場,決定接受“和平條款”(即當印度突破WTO有關以補貼價格收購糧食的規定時,四年之內其他方不得就此提出起訴,同時承諾在這期間談判解決這一問題的永久方案)。應該說,印度的決定不失為一個明智的選擇,在關鍵時刻沒有讓WTO談判失敗。

最后通過的“巴厘島一攬子協定”包括10份文件,內容涵蓋了簡化海關及口岸通關程序、允許發展中國家在糧食安全問題上具有更多選擇權、協助最不發達國家發展貿易等。

在貿易便利化方面,協定決定盡快成立籌備委員會,就協定文本進行法律審查,確保相關條款在2015年7月31日前正式生效。各方在聲明中同意盡力建立“單一窗口”以簡化清關手續。

在農業方面,協定同意為發展中國家提供一系列與農業相關的服務,并在一定條件下同意發展中國家為保障糧食安全進行公共儲糧。

在棉花貿易方面,協定同意為最不發達國家進一步開放市場,并為這些國家提高棉花產量提供協助。

在發展議題方面,協定同意為最不發達國家出口到富裕國家的商品實現免稅免配額制;進一步簡化最不發達國家出口產品的認定程序;允許最不發達國家的服務優先進入富裕國家市場;同意建立監督機制,對最不發達國家享受的優先待遇進行監督。

此外,與會成員規劃了“后巴厘島工作計劃”框架,表示將協助WTO貿易談判委員會在未來一年內就多哈發展議程遺留議題建立清晰的工作計劃。這些工作首要關注農業和最不發達國家的發展問題,并以本屆會議所達成協議為基礎。

與會成員認為,WTO的未來工作將優先處理聲明中不具法律約束力的議題,一些在巴厘島會議中尚未完成的談判還將在未來繼續。

除達成“巴厘島一攬子協定”外,此次會議正式批準也門加入WTO,從而使該組織成員擴充至160個。

歐盟委員會主席巴羅佐當天就WTO巴厘島部長級會議成果發表聲明,認為有關協定將有效促進全球經濟復蘇,潛在收益甚至高達1萬億美元。成熟經濟體的貿易成本有望下降10%,發展中經濟體則有望每年增進3250億歐元的福利,特別是對最不發達國家的窮人的生活來說會有根本性改善。WTO已經重上軌道,改革正在進行。這是1995年以來WTO的另一綜合性協定,將會促進貿易便利化、發展、農業及食品安全等問題的有效解決。

從世界經濟增長來看,巴厘島會議將為助推世界經濟提供新的動力。總部在巴黎的國際商會預測,貿易便利化協議將為世界經濟增長注入9600億美元規模,創造2100萬個工作崗位,其中1800萬是在發展中國家。在當前發達國家經濟復蘇乏力、新興經濟體國家經濟增長減速的情況下,巴厘島會議的決定無疑將對世界經濟增長產生重要的積極影響。

WTO多哈回合談判用了12年,它的進展為何那么艱難?

多哈回合談判的艱難

反映出國際貿易格局的大變化

第二次世界大戰結束后,發達國家為避免再因貿易壁壘而導致對抗和戰爭,1947年主要由北大西洋兩岸的國家成立了一個松散的國際貿易談判機制,即關貿總協定(GATT)。1993 年 12 月關貿總協定烏拉圭回合談判達成協議,決定成立WTO。1995年1月,WTO正式成立。2001年,WTO第四屆部長級會議正式啟動多哈回合談判,旨在塑造更公平的國際貿易環境,達成多部門和跨問題的多層次協定,堅持開放的貿易體制。談判涵蓋了農業、服務貿易、知識產權等多個領域和主題。

多哈回合談判自2001年開始至今已經歷了六輪,時間長達12 年,過程曲折,一度停滯,談判的難度極大,體現出了發展中國家與發達國家在構建國際經濟和貿易秩序上的尖銳矛盾。

一方面,發達國家認為它們的貿易和經濟發展利益可以通過其他形式得到保證,堅決不向發展中國家做其他讓步。據統計,從多哈回合談判開始到國際金融危機爆發之前的七年間,發展中國家與發達國家在國際貿易上爭執不下,但世界貿易卻以每年70%的速度增長,達到14萬億美元;實際外國直接投資以每年25%的速度增長,達到1.5萬億美元;世界經濟增長30%,達到54.4萬億美元。許多貿易專家認為,即使多哈回合談判取得成功,每年也只能多帶來2870億美元的增長。換句話說,發達國家不愿意為了達成WTO協議而犧牲本國的利益,根本原因是發達國家并不那么需要WTO,因為它們有自己的貿易體系和單邊、雙邊貿易協定。但是,WTO畢竟是發達國家一手創造的“孩子”,被賦予了“自由貿易”的意識形態色彩,所以它們還不希望多哈回合談判“死亡”,希望能維持WTO這一國際貿易機制。

另一方面,在一些發展中國家看來,由于多哈回合談判遲遲不能達成一個公平的貿易協議,WTO的合法性也在被撼動。其實,“多哈回合”這個名詞的完整準確表述應為“多哈發展議程”,其宗旨是通過更公平的貿易環境,促進全球特別是較貧窮國家的經濟發展。然而,根據世界銀行的模型,發展中國家從多邊貿易得到的收益只占世界收益的16%,分攤到人頭上,每個發展中國家國民得到的好處不足1美分。所以,發展中國家也對談判中發達國家的要價不感興趣。談判動力不足的現象出現在談判桌的兩頭。

比如,2003年WTO部長級會議在墨西哥的坎昆舉行,最終談判失敗,會議無果而終。談判失敗的原因很多,但最關鍵的可能就是美國政府不愿意接受縮減對美國棉農的大量補貼。美國的農業集團勢力太大,阻止了美國政府在坎昆會議上讓步。非洲許多產棉大國,如貝寧、布基納法索和馬里,它們的棉花價格都無法跟美國的棉花價格競爭。

除了發達國家與發展中國家對貿易談判關注的問題不同外,多哈回合談判屢屢失敗的另一個主要原因是美國、歐盟對于多邊貿易體制的重視程度有所下降,對多哈回合談判投入的精力有限。以美歐為代表的發達國家認為,自WTO成立以來,世界貿易形勢發生了很大變化:其一是中國在現有的國際貿易體系中迅速崛起,成為真正的經濟超級大國;其二是經濟全球化的發展使得全球產業鏈上的工業制成品與服務的價值很難按原來的方法統計。它們認為,既然現在的WTO框架無法導致妥協,無法調整現有的貿易結構,那還不如重起爐灶,另外搞一攤。

WTO并不禁止成員(國)再成立其他地區性自由貿易區。因此,隨著多哈回合談判陷入僵局,其他地區性自由貿易區談判層出不窮,并建成了許多自由貿易區。截至2013 年7 月31 日,全球向WTO 通報的區域貿易協定達575 個,其中有379 個自由貿易區(FTA)已經簽署或生效執行。其實從WTO 建立以來,全球雙邊/區域自由貿易區的數量就呈現不斷上升的趨勢,進入2010年后FTA的增長尤為明顯。

關于區域自由貿易協定與多邊貿易自由化的關系,經濟學理論上沒有定論。有的研究把它們稱為自由貿易的“絆腳石”,但也有的研究稱它們是自由貿易的“墊腳石”。可以肯定的是, WTO 面臨著被架空、被邊緣化的威脅。

在這種背景下,美國和歐盟開始談判跨大西洋貿易與投資伙伴協定(TTIP),與環太平洋的十幾個國家開始談判跨太平洋伙伴關系協定(TPP)。這兩個地區自由貿易的框架雄心勃勃,因為它們涉及世界經濟三分之二強。而且,這兩個新的自由貿易區的共同特點是,都不包括蓬勃發展的新興經濟體國家,既沒有中國,也沒有印度、巴西或南非。

美國想主導

新一輪世界貿易規則

TPP最初是由新加坡、新西蘭、智利和文萊四個國家于2005年在APEC框架內簽署的小型多邊貿易協定,并沒有在亞太地區引起太多關注。2009年,美國高調宣布加入TPP談判,這一多邊貿易談判才引來各方矚目。

目前TPP談判國已擴至12個,包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡、美國和越南。最近有消息稱韓國正在權衡潛在利益和沖突,可能會很快請求加入TPP談判。這12個國家的GDP占全球經濟總量的40%,貿易額也超過全球貿易的40%。TPP談判的主要內容包括:關稅、知識產權、競爭、政府采購、環境保護、監管壁壘、勞工權利等。TPP沒有按預期在2013年年底達成協定,下一輪談判預計在2014年年初。

TTIP談判始于2013年6月,當前TTIP已經完成了第三輪談判,內容涵蓋了市場準入、政府采購、投資、服務、監管一致性、知識產權、國有企業等。TTIP一旦達成,將成為全球最大的自由貿易協定,覆蓋世界貿易額的三分之一,全球GDP的二分之一,涉及人口8億多。2013年3月,歐日“經濟合作協定”談判也正式啟動,一旦建成將占世界經濟總量的約三分之一,僅次于TTIP。

從談判議題來看,TPP、TTIP涉及更多新的貿易問題和規則,推行的投資保護、市場競爭政策、政府體制透明化、阻止企業壟斷等,都是“新加坡議題”下發達國家關心和主張的問題;勞工標準、環境保護等也同樣由發達國家提出過。這些問題早在多哈回合啟動之初就曾設想將其納入談判的內容。但多數國家認為推行的條件不成熟,這些標準可能會引起新的貿易保護壁壘,將發達國家的單邊標準強加于發展中國家。因此,這些議題被排除在談判議程之外。新議題和高標準在WTO多邊體制中推動存在障礙,于是以美國為主導的發達國家“另起爐灶”,在雙邊和區域自貿區平臺中進行談判,意圖建立有利于美歐等發達經濟體的新時期貿易規則。

一旦新的自貿區協定達成了貿易新議題的規則和標準,而WTO框架下對于這些問題的標準和處理規則為零,那么WTO將喪失其國際貿易規則治理的唯一核心地位。而TPP、TTIP也將成為“WTO Plus”,這一變化對未來國際經貿規則的制定將產生深遠影響。

用參加過國際貿易談判的前美國政府官員的話來說,“美國的地區貿易安排實際上有著全球的意義,就是要把20年前失去的國際貿易控制權再抓回來”。美歐等發達國家要建立的是下一代人的國際貿易規則,如果成功,“那么發展中大國如中國、印度和巴西等國都只有服從的份了”。

然而,美國要想打好它的如意算盤,也不那么容易,前進路上還有許多障礙。

以往大多數自貿區協定主要限于降低商品關稅,促進服務貿易,很少涉及勞工和環境保護。而TPP不僅將取消商品關稅,還將涵蓋安全標準、技術貿易壁壘、動植物衛生檢疫、競爭政策、知識產權、政府采購、爭端解決,以及有關勞工和環境保護的規定。TPP標準之高和覆蓋領域之廣遠遠超過有關國家的承受能力。因此,TPP談判進展并不順利。

從美國國內來說,政府雖然已經開始與亞太地區的許多國家開始了談判,但國內還有一些困難。從法理上講,美國政府展開國際貿易談判,需要國會授權,但國會至今仍未給TPP和TTIP談判以貿易促進權(TPA)。美國政府正在游說國會,說明這兩項談判對美國經濟復蘇的重要性。一般說,國會在這些問題上會與政府配合。但美國的兩黨斗爭有白熱化趨勢,在債務上限問題上已經有過幾次較量。2014年是美國的中期選舉年,共和與民主兩黨都想為自己造勢,為對手出難題。這時候,要共和黨占多數的國會配合民主黨政府可能不那么容易。

雖然歐盟委員會對TTIP的談判開始積極,但斯諾登揭露出的美國國家安全局竊聽歐盟國家領導人電話的問題讓歐洲輿論嘩然,嚴重損害了歐盟主要成員國領導人與公共輿論對美國的信任。德國輿論稱,如果美國在談判前已經知道了歐洲人的底牌,那么貿易談判還有什么意義嗎?雖然歐盟委員會聲明,歐盟會把美國竊聽歐洲人的丑聞與TTIP談判的事情分開來,不會影響TTIP談判的前景,但如果歐盟核心國的輿論對美國監聽盟國的事情非常反感,那么商業談判也不會順利。美國本來準備在2013年底前結束與歐盟的TTIP談判,但現在也不得不推遲到2014年。

面對世界貿易格局的新變化,中國應該做好兩手準備。

一方面,中國應該繼續積極推進在全球多邊框架內的自由貿易談判,強調WTO不應被架空。任何地區性的貿易組織,如果與WTO相矛盾,形成排他性的集團,勢必會導致集團的對峙。而集團對峙則是戰爭的前奏。前兩次世界大戰都與貿易集團有關。

中國在WTO框架內還應積極推動相關的地區自由貿易協定,如中、日、韓自貿區建設和由東南亞聯盟發起的地區合作與經濟伙伴關系協定(RCEP),包括東盟國家、中、日、韓、印度、澳大利亞和新西蘭。這些與WTO并行不悖的自由貿易區既是我們發展國際貿易的基礎,也是我們發展與周邊國家友好關系的基礎。

另一方面,通過上海自貿區建設和國企改革,建設新型的混合式企業制度,我們也可以努力去適應新的TPP規則。開放曾經是我們改革的倒逼機制,中國參加WTO為經濟改革注入了巨大的動力,它曾是我們成功的基礎。現在,參照TPP的新規則,不斷對中國經濟體制進行改革,仍然是煥發中國經濟發展新動力的有效手段。如果我們能夠調整好中國經濟結構,符合參加TPP的新標準,未來美國就沒有借口把中國排除在新的亞太地區自由貿易框架之外。

(作者系國務院發展研究中心

世界發展研究所副所長、研究員,

當代世界研究中心特約研究員)

(責任編輯:鄭東超)