中國城鎮勞動力市場中年資回報的實證檢驗

郭鳳鳴,張世偉

(吉林大學數量經濟研究中心,長春130012)

0 引言

在發達國家勞動力市場中存在一個典型化事實,勞動力在同一單位工作時間越長其工資水平越高。關于這一現象的經濟學解釋主要有兩種,一種是Becker在1975年提出的人力資本理論,即個體工資差異主要是由個體人力資本差異導致的,年資作為特殊工作經驗的積累有助于提高個體工資水平[1];另一種是Lazear在1981年提出的工資遞延支付理論,認為企業支付給年資較高的雇員以高于其邊際生產率的工資,支付給年資較低的雇員以低于其邊際生產率的工資,以激勵員工為了未來能夠獲得較多的補償工資而長期在該企業工作[2]。

在中國城鎮勞動力市場中,年資是否會對工資獲得產生顯著影響?不同職業年資回報是否存在顯著差異?由于目前多數中國城鎮勞動力市場調查數據缺少關于早期勞動力流動(轉換工作單位)的信息,因而對中國城鎮勞動力市場中年資回報的研究尚比較鮮見。依據2007年和2008年中國城鄉移民調查數據(RUMiC),本文擬應用Topel(1991)的方法研究中國城鎮勞動力市場的年資回報[3]。

1 數據統計描述

本文使用的數據來自2007年和2008年中國城鄉移民調查(RUMiC)。該數據覆蓋了中國的9個省市(上海、江蘇、浙江、安徽、河南、湖北、廣東、重慶、四川)。調查項目包括個體性別、年齡、教育程度、婚姻狀況等人口統計學特征和工作時間、職業種類、勞動收入等勞動經濟學特征。調查中的勞動者在現單位工作時間項目,為研究年資與工資的關系提供了重要信息。基于研究目的和模型需要,本文將樣本限制在年資小于25年的城鎮勞動年齡人口,同時將調查結果缺失數據刪除,得到9016個個體數據。

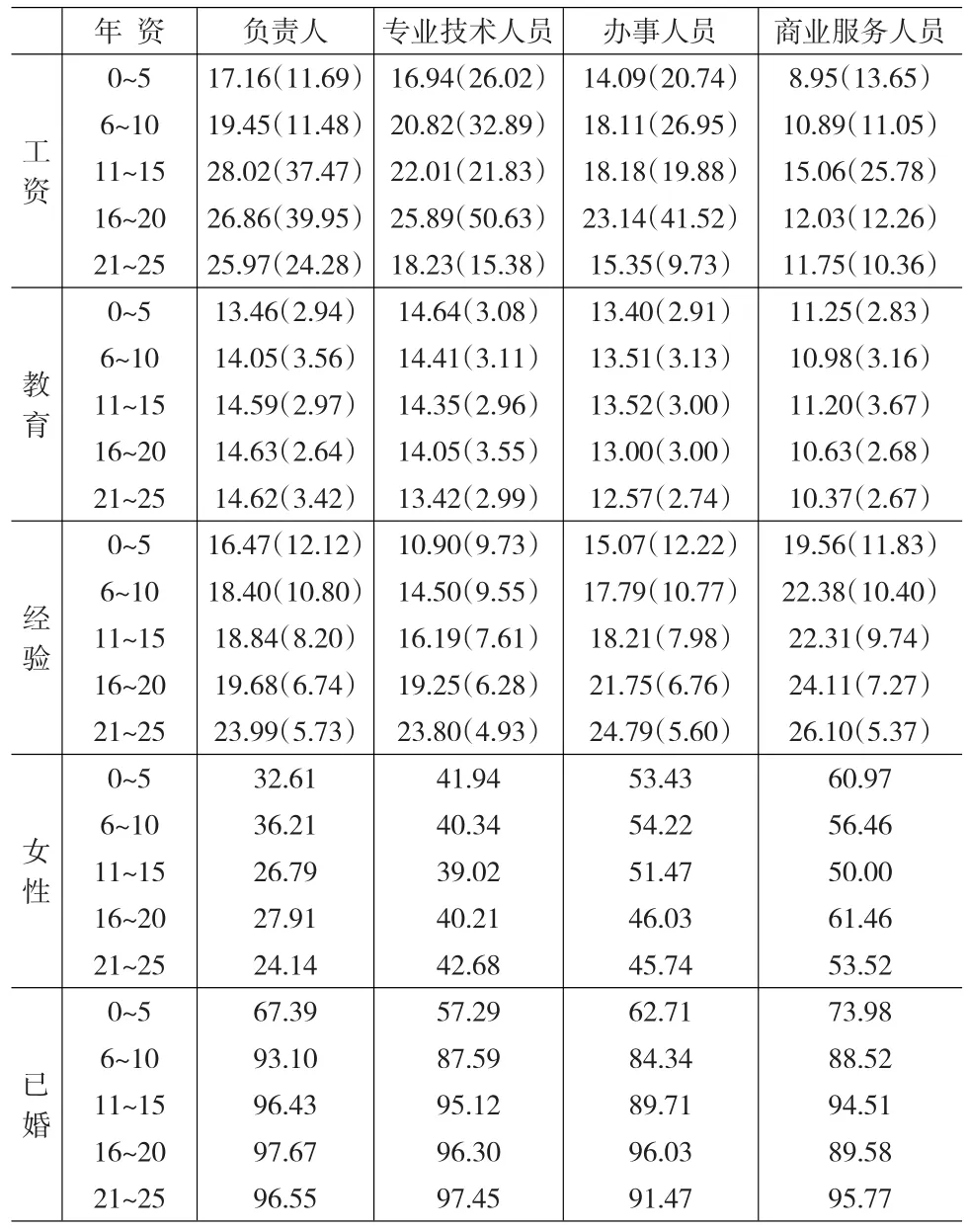

表1給出了基于2008年數據得到的不同年資勞動力工資與個體特征的統計描述,可以發現隨著勞動力年資的提高,其小時工資基本呈現出不斷上升的趨勢,說明中國城鎮市場中勞動力年資的積累可能對工資增長具有促進作用。然而,年資和工資之間的正向關系在年資較高群體中表現得并不十分顯著,可能緣于除年資之外,勞動力人力資本等特征對個體工資獲得的影響。

表1 不同年資勞動力工資和個體特征統計描述

通過對影響工資的其他變量統計分析可以發現,隨著年資的增加,勞動力個體教育水平呈現先上升后下降的趨勢,這與中國教育事業的發展趨勢相一致。隨著年資水平的提高,女性比例不斷降低,這與近年來越來越多的女性選擇進入勞動力市場有關。一般而言,女性的工資水平低于男性,因而女性比例的差異將導致工資隨年資而上升。隨著年資水平的提高,負責人和專業技術人員的比例均呈現增加的趨勢,辦事人員和商業服務人員的比例均呈現降低的趨勢,這與不同職業勞動力的流動性特征相關。隨著年資水平的提高,勞動者在國有部門(國家機關、事業單位和國有企業)就業的比例不斷提高,這一方面與我國國有部門“論資排輩”的工資結構有關,另一方面由于國有部門的就業待遇明顯優于非國有部門,因而個體一旦進入國有部門,便很少再換工作。根據以往的經驗,國有部門的工資水平一般高于非國有部門,因而不同年資群體中國有部門職工比例差異可能導致工資隨年資而增長。

表2 不同勞動力群體中不同年資勞動力工資統計描述

綜上所述,不同年資水平下,勞動力個體特征和就業特征存在明顯差異,且不同因素對工資的影響方向不同,因而需借助計量經濟模型,控制其他影響工資的變量,才能得到年資積累對工資獲得的確切影響。

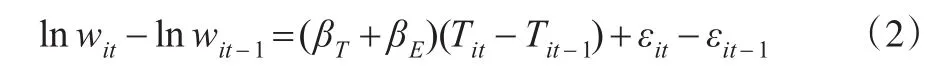

由于不同職業專業性存在明顯差異,不同職業內部年資對工資的貢獻可能不同,因而本文對不同職業勞動力的年資、工資以及影響個體工資獲得的主要變量進行統計(結果見表2)。可以發現,對于不同職業的勞動力來說,隨著年資水平的提高,工資基本呈現出先上升后下降的變動趨勢。對于負責人和商業服務人員,這一變動趨勢較明顯;而對于專業技術人員和辦事人員,這一變動趨勢并不明顯。不同職業中年資與工資變動趨勢的差異一方面可能是由年資回報的差異導致的,另一方面可能是不同職業勞動力個體特征差異導致的。

表2還給出了不同職業中個體特征的統計結果。可以發現,隨著年資水平的提高,負責人的受教育年限呈現出上升趨勢,而其他職業勞動力的受教育年限均基本呈現下降的趨勢,因而教育的差異可能導致負責人的工資隨年資遞增,而其他職業人員的工資隨年資遞減;隨著年資水平的提高,所有職業中的個體經驗水平均基本呈現上升的趨勢,因而經驗水平的差異可能導致工資隨年資遞增;隨年資水平的提高,不同職業中女性比例的變化差異較大,在專業技術人員中,女性比例呈現先下降后上升的變動趨勢,而在其他職業中,女性比例基本呈現出下降的變動趨勢。隨著年資水平的提高,所有職業中勞動力已婚比例基本呈現出不斷上升的趨勢。總體來看,在不同職業中,工資隨年資的變動存在明顯差異,個體特征隨年資變化也存在明顯差異,因而分析不同職業中勞動力年資積累對工資的作用應借助于經濟計量模型控制其他因素對個體工資的影響。

2 工資方程的設定

借鑒托佩爾(Robert H.Topel)的思想,本文將工資方程設定為:

其中,lnwit表示t期個體i的實際小時工資對數,Tit表示t期個體i的年資(特殊工作經驗積累),Eit表示t期個體i的總勞動時間(一般工作經驗積累),Xit表示第t期影響個體i工資的其他變量,εit~N(0,σ2)為隨機擾動項。

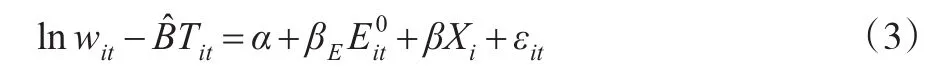

工資方程(1)可以采用兩步方法估計。首先,假定Xit不隨時間變化(即Xi=Xit),由于個體的年資和經驗同等增長,因此可以用OLS估計方程(2)來得到年資和經驗的聯合效用:

其次,由于當前經驗可以被寫作在當前單位工作之前的經驗與在當前單位工作的年資Tit之和,因此經驗的系數可以通過對(3)式進行OLS估計得到:

其中,為(βT+βE)的估計值,年資回報可以由=-得到。

根據勞動經濟學理論和以往的研究經驗,本文選擇年資、受教育年限、經驗、性別(虛擬變量,以男性作為參照組)、工作部門(虛擬變量,以私有部門作為參照組)、職業(虛擬變量,以負責人作為參照組)作為工資方程的解釋變量。考慮到年資和經驗對工資的影響一般是非線性的,在工資方程中加入年資和經驗的多次方項。

3 回歸結果分析

基于中國城鄉移民調查數據,對式(2)和(3)進行回歸。表3給出了基于總體樣本的回歸結果,可以發現,年資的回歸系數高于經驗的回歸系數,表明不考慮一般經驗積累對工資的影響,個體年資的積累對其工資水平的提高具有重要影響。此外,年資平方項系數顯著,表明年資積累對工資的影響并不是線性的,隨著年資水平的提高,年資積累對工資的影響程度不斷變化。

從其他影響個體工資的變量系數來看,教育的系數顯著為正,表明教育有助于個體工資水平的提升;女性系數顯著為負,說明女性工資明顯低于男性;已婚變量系數顯著為負,說明已婚不利于個體工資水平的提高,這可能由于已婚個體需要承擔更多家庭責任的緣故;職業變量系數顯示,與負責人相比,專業技術人員和辦事人員工資水平無明顯差異,而商業服務人員和其他職業人員的工資水平均明顯較低;工作單位類型變量的系數顯示,與黨政機關、事業單位職工相比,國有企業和集體企業的工資水平無明顯差異,而個體私營企業和外資合資企業的工資水平明顯較高。

表3 工資方程回歸結果

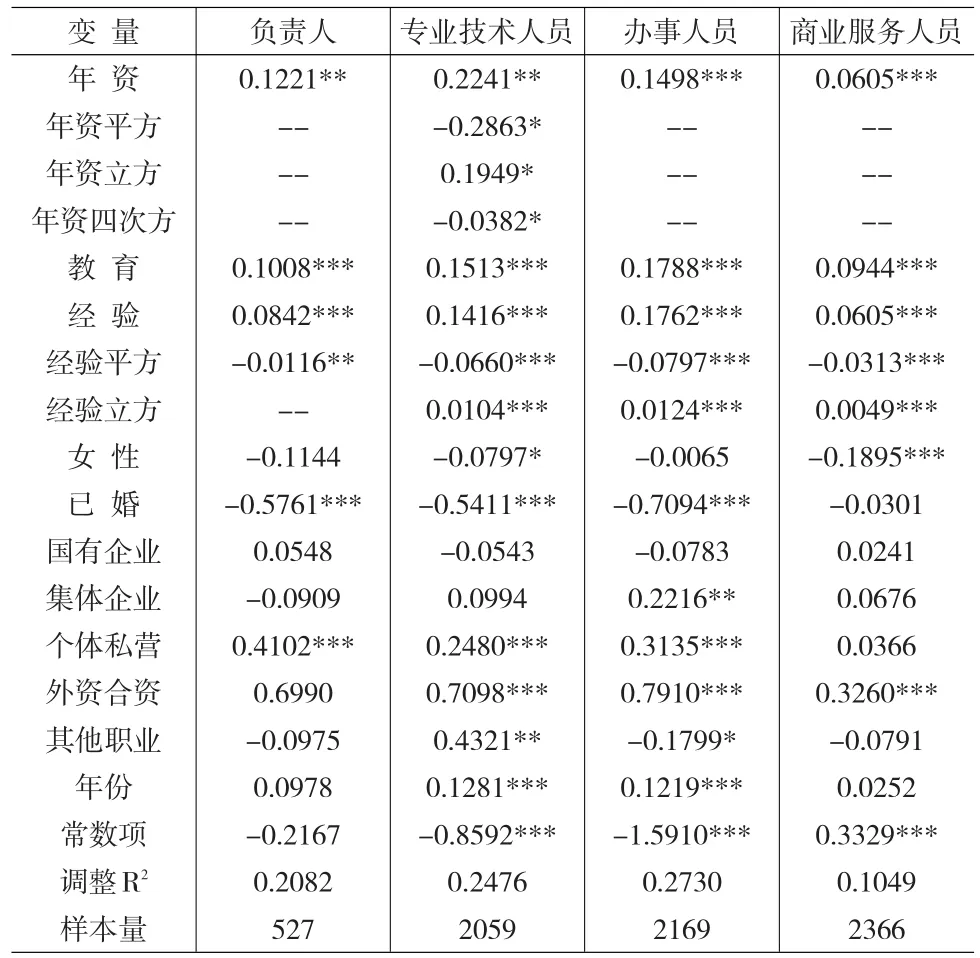

表4給出了基于不同職業樣本的回歸結果,可以發現在不同職業中年資系數和經驗系數存在明顯差異,專業技術人員和辦事人員的年資系數較高,負責人的年資系數居中,商業服務人員的年資系數較低;所有職業中經驗系數顯著為正,專業技術人員和辦事人員的經驗回報較高,而負責人和商業服務人員的經驗回報較低,表明一般經驗的積累對專業技術人員和辦事人員來說更加重要;比較年資系數和經驗系數的差異可以發現,年資積累對工資的影響是正向的。然而,由于年資和經驗多次項對工資的影響在不同職業中存在明顯差異,因而僅僅通過系數的比較不能準確識別個體職業生涯不同時期年資積累對工資的確切影響。

表4 不同職業工資方程回歸結果

從其他變量系數來看,專業技術人員和辦事人員的教育回報較高,其他職業人員的教育回報較低,表明教育水平的提升對從事技術職業的個體更加重要;在負責人和辦事人員中,女性與男性平均工資水平沒有明顯差別,而在其他職業中女性的工資明顯較低;在負責人、專業技術人員和辦事人員中,已婚個體的工資水平明顯低于未婚個體,而在商業服務人員中,已婚個體與未婚個體間不存在明顯的工資差異;與國家機關、事業單位的勞動力相比,個體私營企業和外資合資企業的相同職業人員工資水平普遍較高,與總體樣本回歸結果相一致。

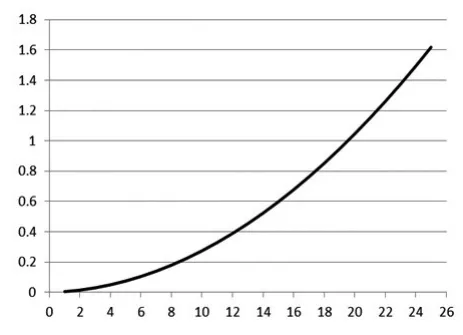

工資方程的回歸結果表明,單從年資和經驗及其多次項的回歸系數不能準確識別個體年資積累對工資的作用。消除一般經驗積累對個體工資的影響,圖1給出了基于總體樣本得出的累積年資回報曲線,可以發現在年資低于25年的情況下,隨著年資的增長,工資水平不斷提高,5年、10年和20年累積年資回報分別約為0.07、0.27和1.05,高于經濟學者基于同時期西方國家數據所得結果。

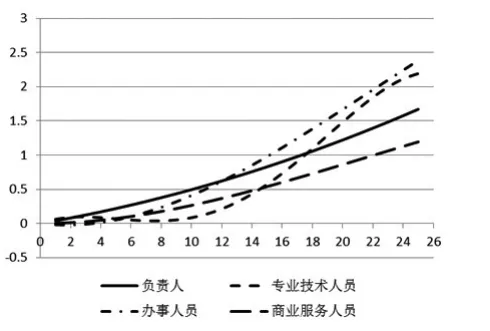

圖2給出不同職業的累積年資回報曲線,可以發現所有職業勞動力的累積年資回報曲線均呈現出上升的趨勢。負責人和辦事人員的年資回報一直較高,商業服務人員的年資回報一直較低,而專業技術人員在職業生涯初期累積年資回報幾乎維持在零的水平,而在職業生涯的中后期,其累積年資回報迅速提高。商業服務人員的年資回報較低是由于該職業幾乎不需要特殊人力資本積累,且生產率的完全可檢驗性導致其流動性較強,因而企業需采用工資的遞延支付機制減小因勞動力流動而帶來的成本,導致不參與職業流動的勞動力得到更高的工資。盡管專業技術人員的培養費用較高,且勞動生產率容易檢驗,因而工資的遞延支付機制可以降低其就業流動性,但是該職業特殊人力資本的積累導致工資的遞延支付機制不能充分發揮作用。由于專業技術人員的特殊人力資本積累需要較長的時間,因而在職業生涯初期,特殊人力資本積累幾乎不能發揮作用,工資基本不隨年資變化,而在職業生涯的中后期,特殊人力資本的積累將使得工資隨年資迅速提高。

圖1 總體累積年資回報

圖2 不同職業累積年資回報

對于生產率容易檢驗的勞動力群體,工資遞延支付機制的主要作用是限制勞動力流動以減小流動成本,而對于生產率不容易檢驗的勞動力群體,工資的遞延支付機制的主要作用是激勵勞動者努力工作。因而,對于生產率相對容易檢驗的專業技術人員和商業服務人員來說,隨著市場競爭水平的提高和勞動力流動成本的下降,工資的遞延支付機制對兩類勞動力的激勵作用將越來越小,進而導致年資回報增長有所減緩;而對于生產率較難檢驗的負責人和辦事人員來說,一方面特殊人力資本的積累可以顯著促進個體工資水平提高,另一方面工資遞延支付機制對勞動者的激勵作用顯著,因而工資和年資的正向關系將長期存在。

4 結論

本文依據中國城鄉移民調查數據,借鑒托佩爾(Robert H.Topel)在1991年提出的方法對中國勞動力市場的年資回報進行估計。研究結果表明,中國城鎮勞動力累積年資回報隨年資不斷上升,5年、10年和20年的累積年資回報分別為0.07、0.27和1.05,高于同期西方發達國家水平。

通過比較不同職業中的年資回報可以發現,負責人和辦事人員的年資回報一直較高,商業服務人員的年資回報較低,專業技術人員在職業生涯初期累積年資回報維持在幾乎為零的水平,而在職業生涯的中后期,其累積年年資回報迅速提高。

隨著市場競爭水平的提高和勞動力流動成本的下降,工資的遞延支付機制對生產率相對容易檢驗的專業技術人員和商業服務人員的激勵作用將越來越小。對于生產率較難檢驗的負責人和辦事人員,一方面特殊人力資本的積累可以顯著促進個體工資水平提高,另一方面工資遞延支付機制對勞動者的激勵作用顯著,因而工資和年資的正向關系將長期存在。

中國城鎮勞動力市場的總體年資回報以及不同職業中的年資回報都表明隨著年資的增長,勞動力的工資水平隨之提高。然而,不同群體的累積年資回報曲線存在明顯差異,表明其工資結構存在明顯差異。因此,政府應消除勞動力的就業流動障礙,減小勞動力市場分割,企業應在激勵勞動者努力工作的同時,基于勞動力職業特征設計和實施更加公平和合理的工資制度,這不僅有利于減小勞動者之間不合理的工資差距,也有利于在總體上提高勞動力市場的運行效率。

[1]Becker,G.Human Capital[M].New York:Columbia University Press,1975.

[2]Lazear,E.Agency,Earnings Profiles,Productivity,and Hours Restrictions[J].American Economic Review,1981,74(4).

[3]Topel,H.Specific Capital,Mobility,and Wages:Wages Rise with Job Seniority[J].Journal of Political Economy,1991,99(1).