河南省區域創新能力的空間分布特征分析

席雪紅

(鄭州航空工業管理學院,鄭州 450015)

0 引言

隨著經濟全球化和區域化的不斷深入,區域經濟在經濟發展中的影響力日益突出,而區域經濟的競爭力和綜合實力的高低與區域的創新能力具有密切關系。較高的區域創新能力可以直接推動區域產業結構的升級與調整,并決定區域在經濟產業鏈條中的位置,繼而推動區域經濟結構的戰略調整,彰顯區域的綜合實力。河南省是經濟大省,要實現經濟發展方式的轉變和跨越式發展,客觀上需要區域創新能力的支撐和拉動,通過提升區域創新能力促進地方經濟快速發展,形成二者互相促進共同發展的良好局面。本文通過構建區域創新能力綜合評價指標體系,定量地評價河南省各地級市的區域創新能力,測度區域創新能力的空間分布特征。

1 區域創新能力指標體系的構建及模型選擇

1.1 指標體系的構建

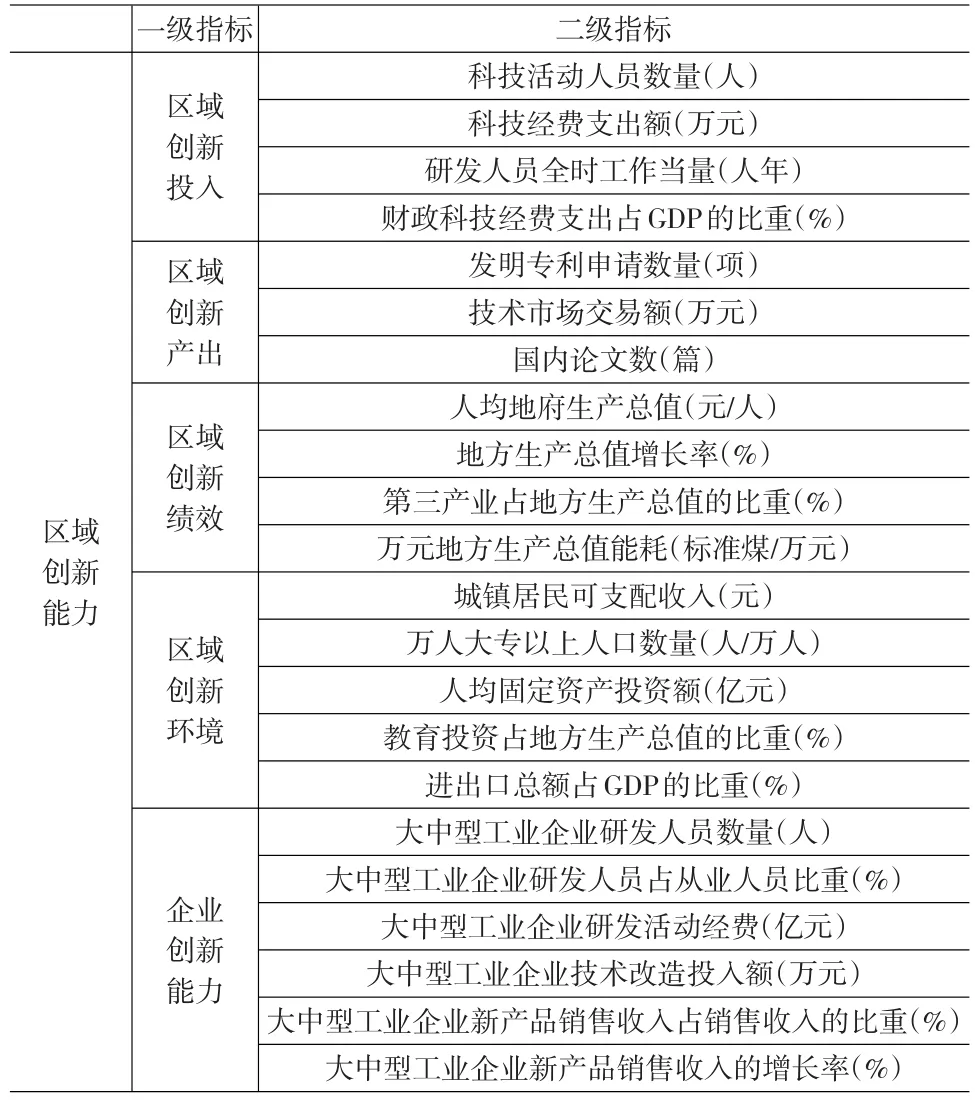

國外學者主要對區域創新能力的概念、影響因素及測評等方面進行了研究,建立指標體系評價的研究不多見。許多國內學者通過建立區域創新能力指標體系,采用因子分析、聚類分析、主成分分析、典型相關分析、灰色關聯、網絡理論等方法對我國或者某地區的區域創新能力進行了綜合評價或者影響因素分析。本文基于指標數據的可得性、系統性、科學性、客觀性等原則,將區域創新能力按照創新活動的流程細化為區域創新投入、區域創新產出、區域創新績效、區域創新環境、企業創新能力5個方面22個二級指標對河南省區域創新能力進行綜合評價,具體評價指標體系見表1。

1.2 模型的選擇

1.2.1 因子分析

表1 區域創新能力指標體系

選取因子分析方法對河南省各地市的區域創新能力進行綜合評價。因子分析的具體步驟為:

第一,指標的無量綱化和標準化,以消除指標單位的影響。標準化通常采用功效系數法、極值法、指數法、中心化等方法,比較常用的是中心化法,中心化法后指標的數學期望為0方差為1。若xij表示第i個觀測的第j項指標數值,標準化后的指標數據用表示,表示第j項指標的平均數,σj表示第j項指標的標準差,則

第二,運行SPSS軟件,計算KMO統計量,判斷數據是否適合因子分析。

第三,計算標準化后數據的相關系數矩陣,依據其特征值的貢獻率大小確定公共因子的數量并獲取相應的因子載荷矩陣。

第四,對因子載荷矩陣進行方差最大的旋轉。

第五,計算因子得分,以各因子的貢獻率為權數,計算區域創新能力的綜合得分。

1.2.2 聚類分析

對因子分析后的綜合評價值進行聚類分析,明確河南省區域創新能力的空間分布特征,判斷各地市區域創新能力的平衡程度。

2 河南省各地市區域創新能力的空間特征

2.1 數據來源

依據表1的區域創新能力評價指標體系,整理《河南省統計年鑒2011~2013》的數據,可得河南省18個地級市的各指標數據。

2.2 河南省各地市區域創新能力的綜合評價

2.2.1 KMO檢驗

KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)檢驗統計量是用于比較變量之間的相關系數和偏相關系數的指標,取值的0-1之間,用于判斷指標體系是否適合進行因子分析的統計量。KMO統計量取值越接近于1,越適合應用因子分析;KMO統計量取值小于0.5,認為不適合應用因子分析。

2010~2012年,河南省18個地市區域創新能力指標體系的KMO統計量分別為0.764、0.783和0.814,對應的檢驗概率均為0.000,認為連續3年指標體系的數據均適合進行因子分析。

2.2.2 綜合評價

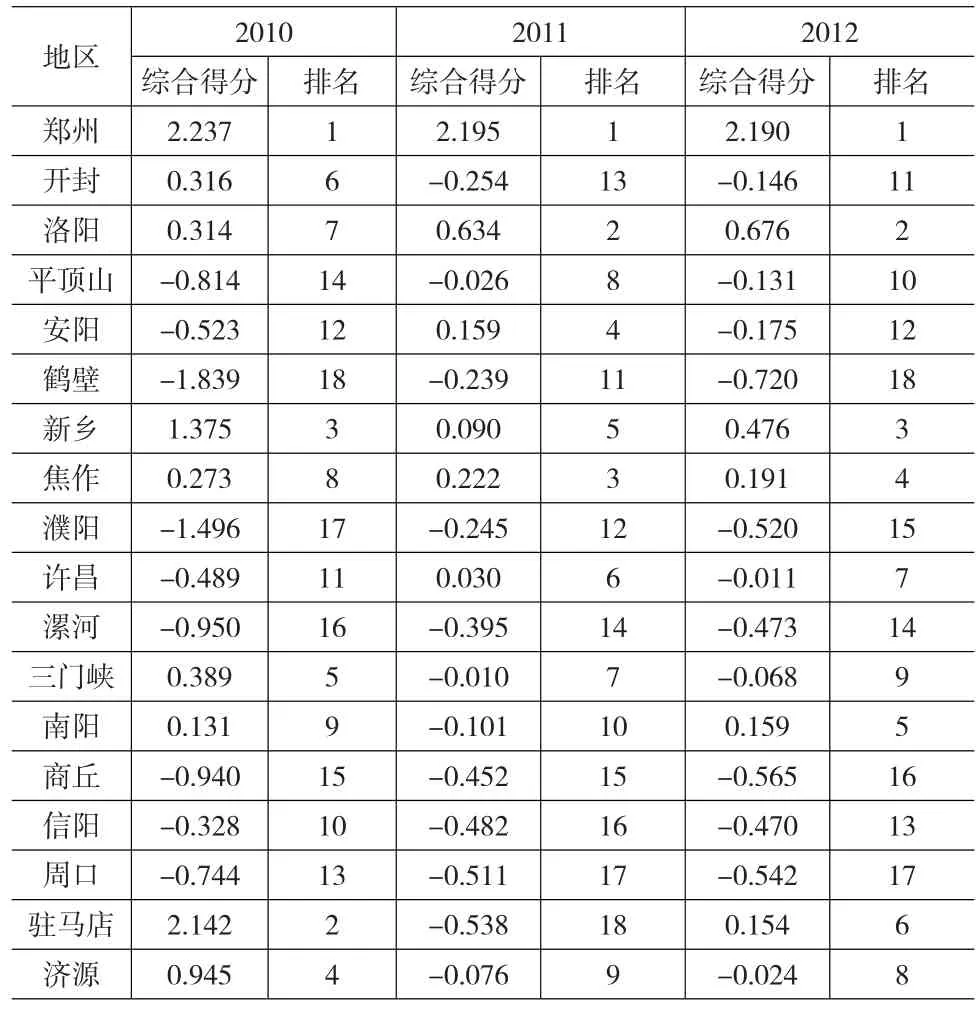

應用2010~2012年的指標體系,運行SPSS16.0軟件,取得因子得分后以各因子對應特征值的貢獻率為權數,計算各地區2010~2012年度區域創新能力的綜合得分見表2。

第一,各地市的區域創新能力的綜合評分值略顯兩級分化。2010年,最高綜合得分與最低綜合得分的地區分別為鄭州和鶴壁,得分依次為2.237和-1.839,分差為4.076;2011年最高綜合得分與最低綜合得分的地區分別為鄭州和駐馬店,得分依次為2.195和-0.538,分差為之間的分差為2.733;2012年最高綜合得分與最低綜合得分的地區分別為鄭州和鶴壁,得分依次為2.190和-0.720,分差為2.91。這就表明最強與最弱地區區域創新能力的絕對差異在拉大,有兩級分化的趨勢。

第二,各地市的區域創新能力之間的差異略顯減小。連續3年的區域創新能力的綜合得分的標準差略顯減小。2010~2012年,河南省18個地市區域創新能力綜合得分的標準差分別為1.139、0.625和0.663,略微下降,不同地市區域創新能力之間的差異總體趨于降低,也從側面反映各地市對創新能力的重視程度的逐步加強。

2.3 河南省區域創新能力的空間分布特征

綜合河南省2010~2012年18個地市區域創新能力的綜合得分,采用聚類分析的方法對18個地市進行分類,結果為:一類地區,鄭州;二類地區,洛陽、開封、三門峽、南陽、濟源、新鄉、駐馬店和焦作8個地市;三類地區,漯河、商丘、周口、信陽、安陽、許昌、平頂山、鶴壁和濮陽9個地市。

表2 2010~2012年河南省18個地市區域創新能力的綜合得分

第一,不同地市的區域創新能力具有空間的集聚性和相關性。從分類結果看,不同地市的區域創新能力在空間上呈現一定的集聚性。區域創新能力的強弱與距離鄭州市的遠近具有較高的相關性,距離鄭州市近的地市創新能力比距離鄭州市遠的地市創新能力高,綜合實力強。

第二,鄭州作為河南省省會,具有顯著的實力優勢。2010~2012年,鄭州市區域創新能力的綜合得分均在2分以上,是18個地市中唯一得分2分以上的地區。由于鄭州市是河南省的省會,占據相對豐富的人力、物力和財力資源,為鄭州市區域創新能力的提升提供了堅實的基礎和條件。

第三,以鄭州為圓心的中心區域和豫西地區的區域創新能力較強。二類地區的8個地市得分居中,屬于區域創新能力相對較強的地區,這些地區分布在鄭州市周圍,地理上與鄭州直接接壤,其中6個地市屬于以鄭州為中心建立的中原城市群。與鄭州的空間優勢轉化為區域創新能力的協同發展,能夠更便捷地分享鄭州區域創新的成果。

第四,豫東、豫南、豫北地區的區域創新能力有待提高。三類地區的9個地市得分較低,屬于區域創新能力較弱的地區,與鄭州的區域創新能力差距較大。從空間上看,大多數地區距離鄭州市相對較遠,集中于豫東、豫南和豫北地區,經濟發展水平整體不高,區域創新環境得分偏低,是這些地市提升區域創新能力需要加強的方面。

3 提升河南省區域創新能力的對策建議

河南省區域創新能力在空間上具有明顯的集聚性,提升河南省區域創新能力可以考慮以下幾個方面。

(1)抓住鄭州航空港國家實驗區和中原經濟區的建設契機,充分發揮鄭州的核心城市作用。中原經濟區和鄭州航空港國家實驗區已經先后上升為國家戰略區域,鄭州航空港區作為中原經濟區和鄭州市的龍頭,要將鄭州打造為國際航空物流中心、國際化陸港城市、國際性的綜合物流區、高端制造業基地和服務業基地,國家將在口岸通關、航線航權、財稅金融、土地管理、服務外包等方面給予實驗區政策支持。鄭州市要緊緊抓住這一發展契機,充分發揮鄭州市區域的核心城市作用,以自身的政策優勢和區位優勢,促進創新成果的擴散,帶動周邊地區和中原經濟區整體區域創新能力的提升。

(2)引導創新要素在區域間的流動,力求區域創新能力的平衡。引導資金、技術、人員、知識等創新要素在不同的地市之間流動,加強不同區域之間創新活動的交流與合作,依托河南省的科技創新骨干企業、高等院校、研究所等創新主體,建立知識、技術、信息共享的交流平臺,為區域內知識創造與流動、技術轉移等活動的無障礙交流提供方便,力求實現區域創新能力的平衡,為本區域經濟發展增添助力。

(3)依據不同地市的地域特點,構建區域創新能力政策體系。河南省地域較廣,不同地市的資源稟賦、經濟發展程度、地理位置、基礎設施等條件差異較大。經濟基礎較好的地市,在鼓勵企業加大創新活動經費投入的同時,政府加強對創新環境如基礎設施、文化教育、基礎研究等方面的建設,吸引創新主體向本地區流動,為創新活動提供從研發至轉化的全流程服務,健全創新活動的投融資制度,為創新活動開展提供制度保障。經濟基礎較弱的地區,依據本地區的相對優劣勢,挖掘區域的優勢產業,找準定位,注重與其他區域的溝通與交流,注重創新活動在不同區域間的溢出效應,鼓勵企業自主創新,建立創新效用的補償機制和互助機制,促進區域發展。

[1]中國科技發展戰略研究小組.中國區域創新能力報告(2012)[M].北京:科學出版社,2013.

[2]崔曉露.長三角和珠三角區域創新能力評價[J].統計與決策,2013,(11)

[3]許崴,林海明.廣東省區域創新能力動態分析——兼論區域創新能力評價指標體系的構建[J].廣東商學院學報,2009,(4).

[4]楊鳳閣.河南省區域創新能力分析及發展策略[J].地域研究與開發,2012,(2).

[5]楊慶育,李明.基于灰色關聯分析法的區域自主創新能力實證測度——以重慶市為例[J].軟科學,2011,(1).