龍頭企業在農產品區域品牌建設中的策略——基于“智豬博弈模型”

○王豐閣

(黃岡師范學院商學院 湖北 黃岡 438000)

一、引言

伴隨著農業生產技術的進步,農產品逐漸從量的保障轉向質的提升,品牌化成為提升其競爭力的手段。然而農產品對自然生產條件具有很強的依賴性,在生產經營上又具有分散的特征,由此帶來農產品質量的異質性和隱蔽性,導致消費者難以辨識,降低了農產品的競爭力。因此,農產品區域品牌策略的實施,將促使農產品生產具有的比較優勢(源于獨特的自然資源、現代科技和歷史文化)轉化為潛在的競爭優勢。

農產品區域品牌是指某個行政地理區域范圍內形成的具有相當規模和較強生產能力、較高市場占有率和影響力的農業產品。通常以“產地+產品名”的方式來命名,如西湖龍井、云南普洱、安息鐵觀音等,統一向消費者傳遞出鮮明的地域特色,并產生積極的品質聯想。因此,農產品區域品牌具有鮮明的區域性和資源共享性,這就決定了它具有公共物品的特征,也就意味著如何避免“公共地的悲劇”——能為最大多數的人享用,卻只得到最少的照顧,這是當前在農產品區域品牌建設中急需解決的問題。

二、龍頭企業在農產品區域品牌建設中的策略

獨有的地理氣候條件和歷史文化是農產品區域品牌形成的前提。政府則是區域品牌整體形象的設計者和制度的制定者,由龍頭企業帶動分散的農戶,能借助于專業合作社和行業協會等中介組織,將農產品生產、加工、銷售有機結合,從而實現一體化的經營。因此,龍頭企業是農產品區域品牌經營的重要主體,在農產品區域品牌的創立、成長中發揮著重要的作用。

尤振來和倪穎(2013)基于輪軸型產業集群,分析了區域品牌和企業品牌的互動關系經歷了不協調、平衡鞏固和新的不協調三個階段的循環往復,但并未分析集群內龍頭企業與其他中小企業之間在區域品牌發展過程中的策略。因此,本文將運用“智豬博弈模型”,重點分析龍頭企業在區域品牌建設中的策略選擇。

1、智豬博弈模型

該模型由約翰·納什(John Nash)1950年提出,分析具有智慧的一頭大豬和一頭小豬在獲取豬食的策略。假定總的收益是10個單位。在豬圈里的一端是食槽,要吃到食物必須先按動安裝在另一端的控制按鈕,為此要耗費2個單位的成本。誰去按動控制按鈕呢?

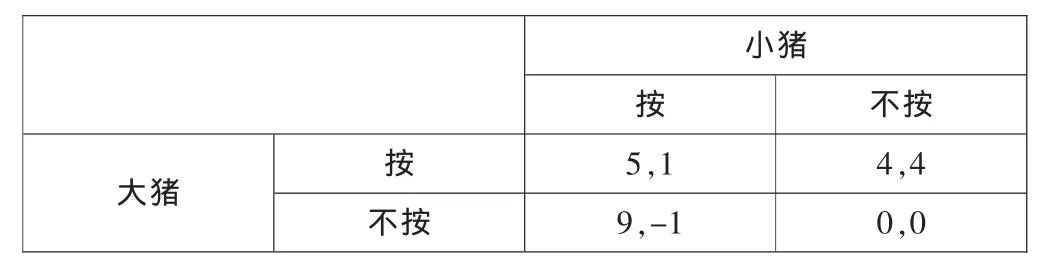

表1 兩頭豬策略選擇報酬矩陣

當大豬選擇按動按鈕時,小豬選擇不按,當大豬返回食槽之前,小豬可以得到4個單位的純收益,大豬在扣除按動成本后也可以得到4個單位的收益;若此時小豬與大豬同時行動,扣除按動成本后,分別可以獲得1個單位和5個單位的純收益。若大豬選擇不按,當小豬選擇按動按鈕時,扣除成本僅能獲得-1個單位,無法彌補成本,此時大豬則享受絕大部分的收益9個單位;如果小豬也選擇不按,則雙方的收益均為零。所以,最終形成的納什均衡表現為無論大豬的策略如何,小豬一定選擇“不按”,而選擇“搭便車”。

2、在農產品區域品牌建設中的應用

依據“智豬博弈模型”,在農業生產流通中,農業龍頭企業因為具有資產和規模優勢,更注重農產品品牌的建設與維護,一般擁有屬于自己的企業品牌。而眾多的中小企業或者分散的農戶,雖有心創立品牌,但是卻無力進行品牌的建設與維護。

農產品區域品牌不同于企業品牌,它是一個地區具有區域特色農產品的“代言”,通常具有超越于產品品牌、企業品牌的經濟和社會效應,它是現代農業實現專業化、規模化、特色化和區域化,以及參與國際市場的必然要求。然而,農產品區域品牌具有區域特征和資源共享性,是農產品產地區域內農產品生產經營者的公共品牌標志,因為它是以一個地區特色化、規模化的農產品的地域集聚為基礎而產生的。這就意味著,農產品區域品牌一旦形成,在區域內所有的生產經營者都可以使用這一“集體”品牌。但是,這一“集體”品牌由誰來建設和維護呢?

根據“智豬博弈模型”的分析,在農產品區域品牌建設中,類似于“小豬”的中小企業或者分散的農戶,將選擇“搭便車”行為,并不會為區域品牌建設付出努力。盡管地理標示能夠實現農產品區域品牌市場排他性,值得借鑒的是法國的“原產地命名控制”體系。但是這一做法無法有效地從農產品生產、加工和銷售環節解決區域品牌建設的激勵問題。因此,必須依靠農業龍頭企業。

3、農業龍頭企業的策略選擇

農產品區域品牌的形成有兩條路徑:一是地方政府為主導的區域品牌創建,二是企業行為,通常是企業發展到一定階段后進行品牌顯性要素的設計和品牌的宣傳推廣。本文主要分析第二條路徑,企業品牌對區域品牌的創立、成長形成了有力支撐,因此,企業品牌數量的多少和品牌價值的大小,將影響區域品牌塑造的基礎以及競爭力的形成。如果在一個地區,農業龍頭企業的品牌實力比較強大,那么,農產品區域品牌的建設就具備良好的發展前景;反過來,若一個地區原本就比較缺少具有強大市場地位的企業品牌,當面向市場,進行區域品牌的建設將推進緩慢。因此,在農產品區域品牌的培育中,需要企業在品牌建設中增加投入,夯實區域品牌的基礎。

依據“智豬博弈模型”,龍頭企業在農產品區域品牌建設中會有兩種策略選擇,其一是將自己的努力主要用于創建企業品牌,并通過知識產權維護品牌資產,而在區域品牌建設上并不作為。這一策略固然可以免于中小企業的“搭便車”行為,但是為此卻需要在企業品牌建設中需要付出更多的努力。相對而言,在第二種策略的實施中,龍頭企業將發揮積極的帶動作用。龍頭企業積極地將自身的企業品牌與區域品牌融合,與其具有競合關系的企業形成協同效應,共同降低區域品牌建設成本,共享區域品牌的溢價,達到共贏的“納什均衡”。

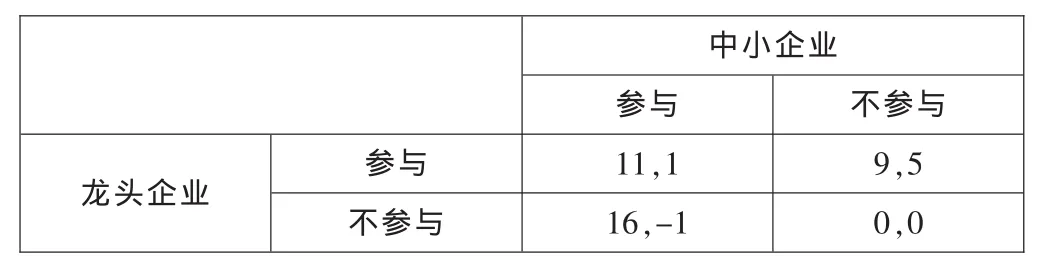

假定區域品牌可以產生的市場收益為20個單位。無論是龍頭企業,還是中小企業率先參與到區域品牌建設中,都需要為此付出品牌建設的努力。當龍頭企業積極地參與到區域品牌的建設中,無論中小企業是采取參與,還是不參與的策略,龍頭企業從中獲得的收益都要大于不參與。然而,當龍頭企業不參與區域品牌建設,由眾多的中小企業積極地付出努力進行區域品牌建設時,龍頭企業的獲益依舊是最多的,但是此時中小企業的獲益卻為-1,當然,在激烈的市場競爭下,這種情況是不可能發生的。當所有企業都不參與到區域品牌的建設時,都無法從中獲得額外的品牌價值。如表2所示。

表2 龍頭企業和中小企業在區域品牌建設中的支付矩陣

農產品區域品牌具有將區域資源或者文化特質轉化為獨特的產品優勢,從而提升一個區域農產品的競爭力。農業龍頭企業是農業產業化的主要載體,在農產品生產加工或者流通方面具有規模優勢,而且在科技創新方面也具有較強的能力,既具有營銷的意識,也具備開展營銷的資源,因此,它們通常是農產品區域品牌培育首選的營銷主體。借助于“智豬博弈模型”模型,可以看到在區域品牌建設中,無論龍頭企業做出怎樣的決策,中小企業“理性”的選擇均為“不參與”。在這種情況下,對于龍頭企業而言,由于中小企業的不參與,由此形成了最終的均衡決策組合,龍頭企業積極參與到區域品牌建設,中小企業“坐享其成”。但是區域品牌又具有區域資源共享性的特征,那么,如何避免龍頭企業在區域品牌建設中的投入動力不足的問題呢?

三、對策建議

1、在稅收和財政上支持龍頭企業,大力培育核心競爭力與品牌建設

知名的龍頭企業能提高區域品牌的認知度、提升區域品牌的知名度,而區域品牌的形成,反過來既增強了企業品牌的認知度,同時也增強了消費者對特定區域農產品的品牌信任度和品牌忠誠,促使了企業品牌的核心價值與區域品牌核心價值的一致。農業龍頭企業能夠規范行業標準,帶動農戶與市場的有效對接,為農產品區域品牌建設形成實體上的支撐和品質保證。

2、在營銷環境上,加強農業集群網絡建設

構建以農業龍頭企業牽頭,密切聯系農戶、專業合作社、行業協會等中介組織,政府規制為導向和激勵的,積極吸收和擴散大學、研究機構的科研成果的產業集群。促使要素在空間上集聚,實現規模經濟和范圍經濟,使集群內的各類主體獲得互動學習效應。

3、政府為龍頭企業發揮帶動作用創建各類平臺

行業協會的成立,產學研合作的協同創新,區域品牌建設中各類主體的分工與協作,都需要政府搭建政策平臺,進行引導和提供公共服務。

[1]王艷:論農產品區域品牌[J].江蘇商論,2008(10).

[2]楊曉麗:我國農產品區域品牌形成路徑個案分析[J].統計與咨詢,2013(2).

[3]尤振來、倪穎:區域品牌與企業品牌互動模式研究——以輪軸型產業集群為背景[J].科技管理研究,2013(10).

[4]曹長省:國外農產品區域品牌的發展啟示與中國創新[J].世界農業,2013(5).

[5]黃俐曄:農產品區域品牌建設主體和機制分析[J].科技管理研究,2008(5).

[6]姚春玲、王紅姝、陳玉和:農產品區域品牌競爭力形成機理探討[J].商業時代,2011(11).