吡格列酮分散片對原發性高血壓糖耐量異常38例臨床分析

車成健 趙慶海 江蘇鹽城鹽都區岡中衛生院 224042

糖耐量異常是糖尿病前期的一種狀態,隨著年齡的增長,發展為糖尿病的可能性增加,高血壓病和糖尿病的共同發病基礎與胰島素抵抗有關。吡格列酮為噻唑烷二酮類抗糖尿病藥物,屬胰島素增敏劑,可減少外周組織和肝臟的胰島素抵抗,增加依賴胰島素的葡萄糖代謝并減少肝糖原的輸出。吡格列酮還具有抑制平滑肌細胞增殖,保護血管內皮細胞,降壓,抑制炎性細胞的產生,降低血脂,抗氧化,抑制動脈血管硬化等作用。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2008年3月-2013年11月在我院門診的患者及我轄區內老年體檢中選擇的相關高血壓病合并糖耐量異常73例,隨機分為對照組和吡格列酮組,其中對照組35例,治療組38例,男女無差異,年齡45~71歲,平均年齡58歲;治療組43~73歲,平均年齡58歲。兩組年齡、血壓、空腹血糖、75g無水葡萄糖負荷后2h血糖、糖化血紅蛋白等均具備可比性,兩組入選患者均符合下列診斷標準:符合高血壓防治指南制定的標準、糖耐量異常的標準(75g無水葡萄糖服后2h<7.0mmol/L,餐后2h血糖7.8~11.1mmol/L)。

1.2 方法

1.2.1 兩組患者降壓藥物均為左旋氨氯地平5mg/d。吡格列酮組另加鹽酸吡格列酮分散片30mg/d,對照組未服吡格列酮,連服6個月。

1.2.2 用藥前及用藥后6個月各隨訪1次,觀察臨床表現,測血壓,測定血糖、餐后2h血糖及糖化血紅蛋白。

2 結果

2.1 治療半年后隨訪,對照組轉為糖尿病者6例,治療組轉為糖尿病者1例,兩組比較P<0.01。

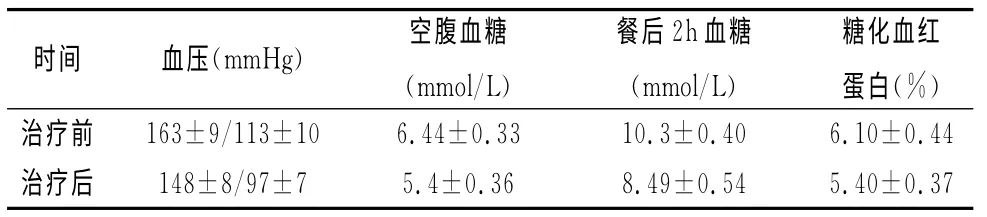

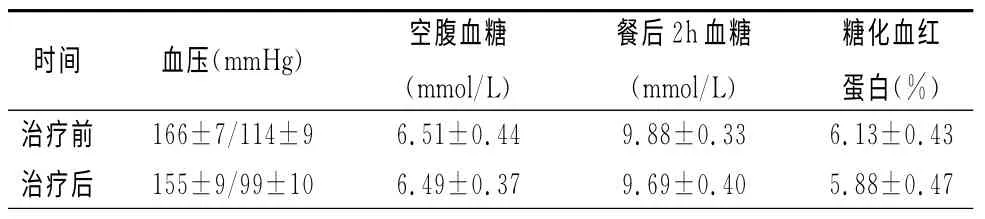

2.2 治療組血壓、空腹血糖、餐后血糖治療前、后經統計學處理,P<0.01,對照組治療前、后各項比較無統計學意義。而吡格列酮能明顯降低患者高血壓、血糖、胰島素水平。見表1、2。

3 討論

表1 治療組治療前、后血壓、空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血紅蛋白變化(±s)

表1 治療組治療前、后血壓、空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血紅蛋白變化(±s)

注:1mmHg=0.133kPa。

?

表2 對照組血壓、空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血紅蛋白的變化±s)

表2 對照組血壓、空腹血糖、餐后2h血糖、糖化血紅蛋白的變化±s)

?

糖耐量異常是機體對一定量胰島素的生物學效應低于預計正常水平的一種現象,主要是2型糖尿病及相關并發癥的發病源。餐后血糖在細胞線粒體內高葡萄糖導致產生過多的過氧化物,超過線粒體氧化能力,引起氧化應激反應,降低內皮細胞的一氧化氮合成酶的表達,促使一氧化氮生成減少,導致血管舒張功能減低;其次高葡萄糖在細胞內還會引起多元醇、己糖胺途徑激活,導致促炎癥因子、促黏附因子的表達增加,引起血管內皮損害,導致血壓升高。吡格列酮是過氧化物酶體增殖激活物受體γ(PPARγ)激動劑,PPARγ受體被激活后,通過誘導脂肪生成酶和糖代謝調節相關蛋白的表達來促進脂肪細胞和其他細胞的分化,并提高細胞對胰島素作用的敏感性,使用胰島素增敏劑能改善胰島素抵抗,降低胰島素水平,調節血管活性物質的生成,改善血管內皮及血管平滑肌的功能,減輕氧化應激,提高NO利用度,從而使血壓下降。高血壓是一種多因素疾病,胰島素抵抗是導致高血壓病的一個獨立因素,約50%原發性高血壓患者存在不同程度胰島素抵抗。本文在出現胰島素抵抗的高血壓患者中使用胰島素增敏劑,結果顯示吡格列酮能明顯降低患者高血壓、血糖、胰島素水平等。