聚合型平臺的挑戰與應對

內容聚合型服務應用,是眾多互聯網商業創新模式中的一個新生代表,就如同每一次互聯網創新一樣,它也為著作權法和互聯網競爭管制帶來了新的命題和挑戰。條分縷析,也有抽絲剝繭的理論創新,意在從多個層面多個角度探討新型商業模式給法律帶來的沖擊,并為構建新的規制理論和實踐提供視角。

沿用著作權法的傳統視角觀察內容聚合性應用,可以將其技術處理歸結為兩種類型,一種是“深度鏈接”或者稱為“加框鏈接”,通過嵌入式加框技術,將被鏈接對象的內容顯示在自己的應用界面,不顯示被鏈接對象的來源和網址;第二種是轉碼復制,通過對來源網站的內容進行網頁轉碼、信息剔除和界面整合,成為聚合應用提供的內容。盡管一為“鏈接”,一為“復制”,在著作權法上存在重要的差異,但是對于讀者來說,感受幾無差異。

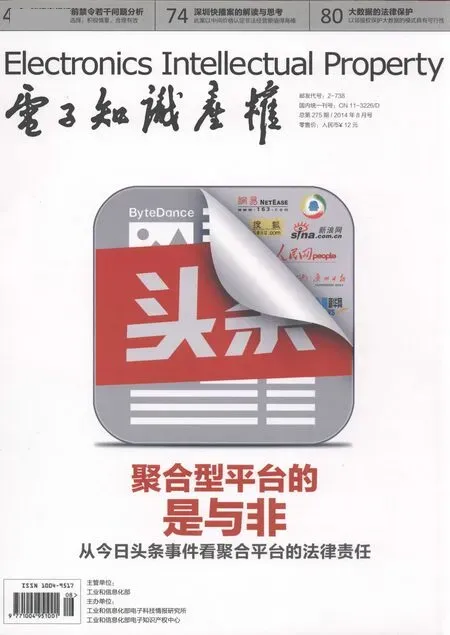

日前針對“今日頭條”應用的司法訴訟,引起了業界對于其法律責任的關注。追問于內容聚合型應用的法律責任,可以有多個層面。從權利主體和客體來看,可以推敲新聞報道是否構成作品以及進一步類型化的可能,可以探討著作權歸屬的不同情形。從行為性質的角度,可以探求“深度鏈接”應當作為一種“鏈接”還是“復制”來對待,轉碼復制又是否構成著作權上可責難的復制行為,服務器標準是否應當一成不變地適用,還是更應當關心終端用戶的感受。如若“深度鏈接”無法成立著作權侵權責任,是否還有反不正當競爭法乃至民法的一般制度進行規制的可能性。本期封面報道以“今日頭條”案件為契機,圍繞聚合型平臺法律責任所組織的這一組稿子,有細致入微的

不過,對聚合型應用的研究和討論必然是一個長期的過程。包括聚合性應用在內的各類互聯網競爭新型案件,在不停地提交到法院,要求法官動用經驗和智慧,不斷確立游戲規則。但是,有許多新命題,卻并非應該完全依賴法官來直接作出抉擇和判斷。比如,互聯網競爭案件中的損害賠償問題,原告的損失越來越難以通過經濟和技術手段來進行定量計算,互聯網企業的價值不再是通過單件作品、單個產品或者單次服務來衡量,而是通過訪問量、客戶端下載量、廣告點擊量等等數據來體現,而大數據支持下的“量身定制”和“精準推送”,也使得內容的復制、推送數量成為非常分散和充滿不確定性的數據,凡此種種,都為證明原告的“損失”或者被告的“獲利”提出了挑戰。從當事人的角度來說,如果對這些困難避而不談,將這些責任都推給法官,卻又對法官根據法定賠償作出的裁決金額挑剔責難,似有不妥。在這個意義上,商業的創新者和市場的弄潮兒,在出現利益糾葛之時,應當努力通過交易、許可、市場安排等,為司法提供更多可供借鑒的資源,而不是相反,完全依賴司法來劃定規則和確定價格。