美國商業方法專利審查的去標準化及對我國的啟示

張玉敏 謝 淵

美國商業方法專利審查的去標準化及對我國的啟示

張玉敏 謝 淵

商業方法專利因其以商業方法為客體的特征及方法專利的屬性在信息時代里倍受青睞。美國積極地回應了時代的需求,為商業方法專利的審查創設了標準化的審查方式,并不斷調適測試法,促進了商業方法專利及相關產業的快速發展。而我國卻一直在商業方法專利上采取盲目的保守態度。基于這樣的背景,對美國商業方法專利的產生與演進進行了研究,總結美國商業方法專利標準化的審查方式及各項測試法,分析標準化審查方式的原因及功能,并揭示其審查方式去標準化的發展趨勢,最后對照美國的經驗,指出在我國放開商業方法專利的必要性和緊迫性。

商業方法專利 去標準化 測試法

商業方法專利的方法專利屬性及與商業活動的密切相關,使得其在當今以大數據a大數據通常意義上指的是所涉及的資料量規模巨大到無法透過目前主流軟件工具,在合理時間內達到擷取、管理、處理、并整理成為幫助企業經營決策更積極目的的資訊。大數據通常與云計算結合在一起,對數據進行有效地、快速地處理。大數據呈現出數據量大、類型繁多、價值密度低和速度快時效高的四項基本特征。大數據的出現創造了一個與物質世界相平行的新世界,它對社會經濟生活產生的影響絕不限于技術層面,更本質上,它為我們看待世界提供了一種全新的方法,即決策行為將日益基于數據分析做出,而不是像過去更多憑借經驗和直覺做出.http://baike.baidu.com/link?url=KQbMonm_h6ofEU7oiavGjb7NPaXt0UCCDuxajXOVQpZmM7rsVIgy5F QmZi2-jnz-g_2ssLjORl7i8U8IcvHrA_,最后訪問日期:2013年10月15日。和云計算b云計算是基于互聯網的相關服務增加、使用和交付模式,通常涉及通過互聯網來提供動態易擴展且經常是虛擬化的資源.云是網絡、互聯網的一種比喻說法.這種服務可以和軟件、互聯網相關,也可是其他服務.http://baike.baidu.com/view/1316082.htm,最后訪問日期:2013年10月15日。為特征,以信息為重要財富形式的時代里備受青睞。但作為新事物的商業方法專利自誕生之初就面臨著可專利性不明確、用以對比的在先技術和資料缺乏的難題。為解決法律難題并回應現實需求,以統一全國專利審判標準為己任的美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)以案例的形式,探索出商業方法專利標準化的審查方式,先后確立了“弗雷曼-華特-阿伯利”測試法、“具體、實用、有形”測試法及“機器或轉換”測試法。這些標準化測試法,一定程度上緩解了商業方法專利審查中的不確定性和不可預見性。但是,隨著各界,尤其是美國國會和聯邦最高法院(以下簡稱最高法院)對商業方法可專利性態度的明朗化,以及商業方法專利在先技術數據庫的逐漸充實、具備基本比對功能,這些測試法或因過于寬泛而導致低質量的商業方法專利泛濫,或因過于強調與物質的聯系而顯得與實踐需求脫節。最后的結果是這些測試法逐一被CAFC或最高法院撤銷。最高法院更是于2012年3月12日借Mayo Collaborative Service v. Prometheus Laboratories Inc.案c132 S. Ct. 1289, 101 USPQ 2d 1961 (2012).(Mayo再審案)判決對外暗示了其在商業方法專利審查中的去標準化傾向以及復活傳統專利審查方式的意圖。

相較美國商業方法專利審查方式的創新和測試法的頻繁調整,我國在此方面顯得頗為保守。包括《專利法》《、專利法實施細則》和《專利審查指南》在內的多個法律文件都沒有明確涉及商業方法專利的內容。只有在國家知識產權局2004年的《商業方法相關發明專利審查規則(試行)》中對商業方法專利的審查進行了初步規范。實踐中授予商業方法專利的數量也很少。這種情況與大數據時代經濟和社會發展的要求不相適應。因此,本文試圖通過對美國商業方法專利標準化審查方式及各項測試法的梳理,揭示其產生的原因及向傳統專利審查方式回歸的趨勢,希冀對我國商業方法專利審查和司法政策提供借鑒。

一、商業方法專利的定義

盡管從第一件商業方法專利d美國 最早的商業方法專利 為1799年5月19日授予Jacob Perkins的“ 檢驗假鈔”發明見USPTO《自動化金 融與 管理數據處理方法(包含商業方法)白皮書》。誕生算起,商業方法專利已經走過了二百多年的歷程,但是,無論在各國的立法上,還是學者的著述中,商業方法專利的定義至今并未取得共識。

美國眾議院議員Howard Berman、Rick Boucher曾在其呈交國會討論的《2000年商業方法專利促進法》中認為:“商業方法是指下列方法之一:(1)一種經營、管理或者其他操作某一企業或者組織,包括適用于財經信息處理過程的技術方法;(2)任何應用于競技、訓練或者個人技巧的技術方法;(3)上述(1)、(2)中所描述的由計算機輔助實施的技術或者方法。”eBusiness Method Patent Improvement Act of 2000, H. R. 5364, 106th Cong (2000).在美國,商業方法專利主要被涵蓋在專利分類705項下, 705分類專利項下主要包括了“用于商業運作、行政、企業管理或財務資料報表的產生、用來決定貨物和服務費用的資料處理和運算操作所對應的方法。”fSee UPC705, http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/def/705.thm.最后訪問日期:2013年12月2日。在緊隨美國之后迅速接納并發展商業方法專利的日本,其特許廳第四審查部部長井上正認為:“商業方法專利是一項通過計算機系統完成創造的發明。”g[日]井上下:《網絡空間中的專利》,http://www.lookjapan.com/LBecobiz/02JanEF.thm. 最后訪問日期:2013年12月2日。一直強調商業方法專利創造性、技術性的歐盟,則作了這樣的闡釋:“商業方法涉及人、社會與金融之間關系的任何主題,具體可以包括以下內容:調查用戶習慣的方法;市場營銷的方法;服務的方法;記賬方法;開發新市場和新交易的方法;服務的分配方法;制作方法的利用。在金融服務和與互聯網有關的電子商務活動中則有更多的商業方法的專利。”hSee EPO 2000/05/19: Examination of “ business method” application [EB/OL]. http://eupat ffii org/papri/epo-tws-app6/ index en. html 2010-03-06.最后訪問日期:2013年11月20日。

我國對商業方法專利的研究起步較晚,有學者認為:“‘商業方法’是指從事商業活動的方法,可涉及金融、保險、銀行、稅收、電子商務等多個領域;‘商業方法專利’(business method patent)是指涉及商業方法的專利,它可歸于美國專利分類第705類,或國際專利分類(IPC)第G06F17/60類。”i劉銀良:《美國商業方法專利的十年擴張與輪回:從道富案到Bilski案的歷史考察》,載《知識產權》2010年第6期,第90頁。2004年10月,我國國家知識產權局《商業方法相關發明專利申請的審查規則(試行)》中規定:“商業方法相關發明專利申請是指以利用計算機和網絡技術完成商業方法為主題的發明專利申請。商業方法相關發明專利申請是一種特殊性質的專利申請,既具有涉及計算機程序的共性,又具有計算機和網絡技術與商業活動和事務結合所帶來的特殊性。”j轉引自張平:《商業方法軟件專利保護:美國的實踐及其啟示》,載《法商研究》2005年第4期,第140頁。

考察以上對商業方法專利的定義,分歧點主要在于是否必須利用計算機系統上。日本與我國均強調商業方法與計算機和網絡技術的聯系,美國和歐盟則沒有對此進行要求。換言之,分歧的焦點在于純粹商業方法的可專利性上。由上述可知,美國持更為開放的態度,為純粹商業方法發明在專利中留下一席之地(這是其慣于為未來發展留有余地的法律傳統所致)。從實踐效果看,這種開放的態度也確實促進了美國商業方法專利的發展。而我國則相對保守,并不承認純粹商業方法的可專利性。

可能有人會擔心商業方法專利泛濫會對經濟發展造成阻礙,這種擔心雖不無道理,但不是無法克服的。對商業方法可專利性持開放態度,解決的是讓一切關于商業方法的發明取得申請專利的資格,激勵商業方法領域的發明創造;而能否取得專利權還要看申請專利的商業方法是否符合授予專利權的條件,即可以通過嚴格掌握審查標準來防止商業方法專利泛濫。而這正是研究商業方法專利審查標準的意義所在。

二、美國商業方法專利標準化審查方式的產生、功能擴張和原因

作為新事物的商業方法專利,其之“新”體現在以下幾個方面:1. 商業方法并未明確地落入美國《專利法》第101條可專利主題的范疇。k35 U. S. C. 101 Inventions patentable:“ Whoever invents of discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor subject to the conditions and requirements of this title.”2. 商業方法大多以計算機軟件作為載體,而計算機軟件是否為適格的可專利主題,在當時本就已是一項充滿爭議的論題。這更增加了人們對商業方法作為可專利主題的疑慮。3. 可被簡單概括為“做生意的方法”的商業方法,無法以傳統的技術要求來判斷其非顯而易見性。4. 缺乏充分的數據庫來完成商業方法專利申請與在先技術的比對。

商業方法專利之“新”導致傳統的專利審查方法無法對其進行科學的評判,針對這一難題,CAFC探索出了商業方法專利標準化的審查方式。所謂標準化審查方式,是指商業方法專利申請只要能夠滿足既定測試法的要求,即可授予專利。

在確立標準化審查方式之初,其目的僅在于通過一種易于認定、可反復適用的測試法來判斷商業方法專利申請是否屬于可專利主題。但是,由于以下我們將要分析到的原因,僅是完成對專利適格性的判斷并不能徹底解決商業方法專利申請可否獲取專利的難題,因此標準化審查方式的功能逐漸擴張,逐步實現了對專利“三性”的取代,即申請只要能夠通過當時所適用之測試法,便可授予專利,無需再對其是否滿足專利“三性”進行考察。

標準化審查方式的產生及其功能擴張,既與CAFC的自身使命與喜好有關,也是基于當時現實困難的歷史選擇。

(一)美國聯邦巡回上訴法院的使命與制定標準化判定方法的偏好

在CAFC建立之前,專利上訴案件由各聯邦巡回法院管轄,但各巡回法院對專利案件掌控的標準并不一致。雖然不同的標準在最高法院會得到統一,但最高法院對專利案件的興趣并不是很大。據統計,從1953年到1978年間,最高法院對專利有效性問題僅作出了四項裁決。lSee Gloria K. Koening, Patent Invalidity: A Statistical and Substantive Analysis, New York: Clark Boardman, 1980,at 4.最高法院對專利審查標準的校正職責在很大程度上只是處于一個理論的狀態,各地方法院及巡回法院在專利問題上的分歧客觀地長期存在。有數據表明,自1953年到1977年期間,第十巡回法院對所受理的近60%的專利有效性案件作出了維持有效性的判決,而這一數據在第八巡回法院僅為不足10%。mSee Adam B. Jaffe, Josh Lerner: Innovation and Its Discontents: How Our Broken Patent System is Endangering Innovation and Progress and What To Do About It Copyright 2004 by Princeton University Press, at 91.

為了終結這樣的狀態,美國國會于1982年通過了聯邦法院進步法案(The Federal Courts Improvement Act of 1982),依據該法案成立了聯邦巡回上訴法院(CAFC),專門審理專利上訴案件,目的是“獲取全國統一的、確定的以及可預見的專利審判結果。”nSee Rcbecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Visitation and Custody of Patent Law, First Impressions an Online Companion to the Michigan Law Review, volume 16, No. 2, October 2007, at 28.為達到這一初衷,CAFC形成了設置一些可以重復適用、簡單明確原則(bright-light test)的習慣。

(二)現實的難題促成標準化審查方式功能的擴張

在1996年《與計算機程序有關發明的審查指南》中,美國專利商標局(USPTO)就曾要求專利審查員在處理商業方法專利請求時,應當采取與其他方法專利相同的審查方法。專利審查員應當首先判定申請的可專利性,再判斷申請的新穎性、非顯而易見性,以及是否充分披露。針對非顯而易見性的審查,USPTO還確立了Gr160 F. 467(2d Cir. 1908).aham標準,專利審查時應當首先確定專利請求的保護范圍和在先技術的范圍,比對在先技術和專利請求范圍的不同處,再確定同領域技術人員,最后評價所有與非顯而易見性相關的證據。

可以看出,在專利審查中的關鍵環節就是在先技術和同領域技術人員的確定。但對商業方法專利申請的審查,卻在這兩方面存在困難。

對商業方法專利政策的長時間收緊,造成的后果就是權利人為了保護自己的權利,轉而采取諸如商業秘密,版權等方式,導致商業方法專利文獻缺乏。從1998年State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案o149 F. 3d 1368 (Fed. Cir. 1998).(State Street案)開始,美國方才打開了商業方法可專利的大門。在當時的歷史條件下,審查人員不但在非顯而易見性的判斷上困難重重,就連對新穎性的判斷也是步履維艱。同時,正如專利分類705項所描述的那樣,商業方法專利涉及的領域包括金融、管理、消費、服務、市場調查、計算機等,要求審查人員具有更廣的知識面。要找到合格的、穩定的審查人員,對于USPTO而言也非易事。

于是,商業方法專利審查的重點就不得不前置于可專利性上,已有判例也證實了這個觀點。以CAFC為代表的法院花費大力氣探討所訴商業方法專利的可專利性后就對其是否應當授予專利作出結論,對專利“三性”,尤其是新穎性和非顯而易見性,甚少論證。在2008年CAFC對In re Bilski案p545 F. 3d.作出判決時,Newman法官就在其不同意見書中指出:“為獲得可專利性,Bilski的發明必須具備新穎性、非顯而易見性,而且還應當滿足可操作性等要求……我不知道Bilski的發明是否符合這些要求,法院并沒有對其是否可以授予專利權進行審查,也沒有運用除了101條以外的法條作為駁回申請的理由。”qSee Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130, (Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 43.

在多種原因的合力下,原本用以判定專利適格性的標準化審查方式,逐漸實現了對專利“三性”審查的整合,商業方法專利的審查方式走上了標準化之路——對測試法的滿足成為商業方法專利申請可以獲得專利權的必要且充分的判斷標準。

三、商業方法專利各項測試法的演進

標準化審查方式功能的實現是通過各項測試法來完成的。故對標準化審查方式進行研究,就必須考察各項測試法。

(一)為商業方法專利作鋪墊的“商業方法除外”原則和“弗雷曼-華特-阿伯利”測試法

1.“商業方法除外”原則

該原則由聯邦巡回上訴法院第二巡回法庭于1908年Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co.案r160 F. 467(2d Cir. 1908).的判決中確立。法庭以訴爭專利不具備非顯而易見性而宣布該專利無效,并指出,單純的商業方法不能被授予專利。此即為“商業方法除外”原則。“商業方法除外”原則采用一刀切的方式將所有的商業方法排除在專利授權范圍之外。

商業方法專利之所以在當時沒有得到認可,蓋因為其所指向的對象為商業活動相關信息。而“信息”在那個崇尚有形物質的時代,并不是一種重要的社會財富形式,還未達到以專利權進行保護的程度。相反,如果對其予以專利權保護,反而會在一定程度上破壞既有可專利主題體系和專利審查評價機制。

“商業方法除外”原則的影響直至State Street案判 決 對 商 業 方 法 專 利 解 禁 之 后 才 告終結。

2.“弗雷曼-華特-阿伯利” 測試法

“弗雷曼-華特-阿伯利” 測試法由In re Freemans409 U. S. 63, 175USPQ 673(1972).、 In re Waltert573 F. 2d 1237(CCPA 1978).和In re Abeleu618 F. 2d 758(CCPA 1980).三案所建立,該三案解決了如何判定包含數學方法的計算機軟件可否專利的問題。因商業方法大多以計算機軟件作為載體,故該測試法的出現在一定程度上為商業方法的可專利性掃清了障礙。

“弗雷曼-華特-阿伯利” 測試法包括兩個步驟:第一,首先判斷該專利申請中是否包含數學計算方法;第二,如果授予該申請專利,會否先占該數學計算方法的所有運用。

但這個測試法的適用時間并不長,在 In re Alappat案v33 F. 3d 1526.判決中,其即被宣布不再適用。CAFC甚至在State Street案中,將該測試法描述為“造成許多混亂的源頭。”wSee 149 F. 3d, at 1374.在In re Bilski案中,CAFC再一次指出,該測試法將專利請求強行拆分進行分步檢測,與最高法院反對將請求項切分、然后基于個別限制來評價其可專利性的態度不符,而且,一些無法通過該測試法的專利申請,在事實上也是可專利的。xSee 545 F. 3d, at 959.因此,CAFC排除了該測試法的適用。

(二)商業方法專利各項測試法及其適用中的問題

1.“具體、實用、有形”測試法及其適用中的問題

(1)該測試法的確立與內容。由CAFC于1998年借State Street案確立的“具體、實用、有形”原則,是真正意義上的第一個商業方法專利標準化審查方式的測試法。

在該案中,被告擁有編號為5193056號的“服務配置資料處理系統”專利,用于實現投資架構的資料處理。原告在向被告要求授權被拒后,向馬薩諸塞州法院起訴,稱該專利主要是商業方法,屬于可授予專利的例外,請求判決該專利無效。馬薩諸塞州法院援引了“商業方法除外”原則,并且于判決中指出,維持該專利的效力,事實上會造成權利人對該領域會計方法的獨占。據此,地方法院判決被告的專利無效。

被告不服州法院的判決,向CAFC提起了上訴。CAFC經審理認為,訴爭商業方法通過對數學算法的使用,以機器的方式將一系列不連續的數字進行了整理、加工,最后形成股票的價格,這樣一個結果是“具體、實用、有形”的。CAFC以該案為契機,確立了商業方法專利審查的“具體、實用、有形”測試法。

(2)該測試法在適用中的問題。“具體、實用、有形”測試法將僵化保守的“商業方法除外”原則予以推翻,從此使倍受壓抑的商業方法專利浮出水面。這種革命式的創造性舉措,消除了商業方法專利請求審查在面對新穎性、非顯而易見性時的束手無策。

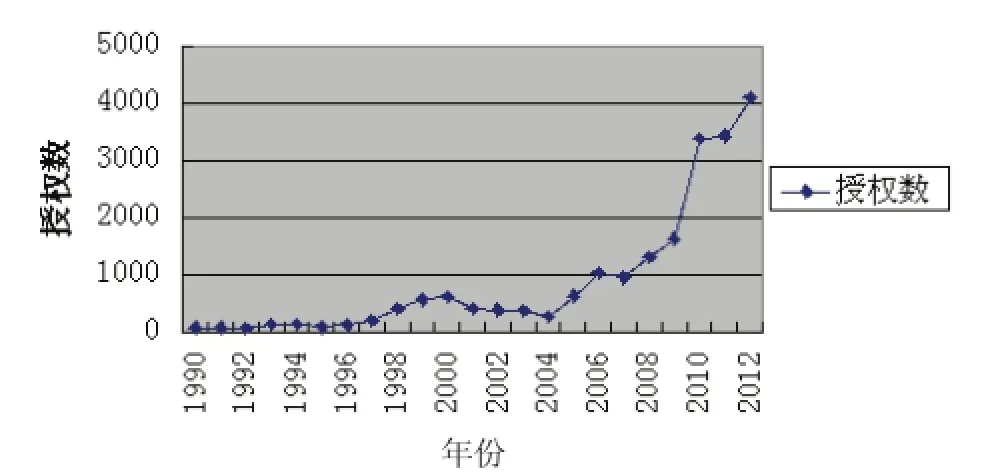

但“具體、實用、有形”測試法在初期大致解決了可預見性和確定性問題后,隨著商業方法專利申請的洶涌而至以及商業方法專利的大量授權,卻招致了廣泛批評,其被認為是增加立法成本的源頭,尤其是在互聯網的運用上。該審查標準最主要的問題是導致大量低質量的商業方法獲得專利,影響了商業方法專利的整體質量。據一項學術研究發現,一個新的在線產品或服務的出現,有可能會侵犯4000項專利,且這些專利中的大部分權利要求都非常寬泛。ySee Larry Downes: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 5, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后訪問日期:2013年11月20日。而且,對于富有經驗的專利撰寫人而言,要將一項商業方法專利申請撰寫得滿足“具體、實用、有形”的要求,也是一件容易的事情,其結果就是部分質量低下的所謂“發明”獲得專利,影響了商業方法專利的整體質量。Larry Downs就曾撰文抱怨過:“State Street案后,專利商標局開始對那些基礎的系統以及簡單的軟件運用都授予專利,從Amazon的‘一次點擊’到那些毫無創造性或非常寬泛的發明都獲得了專利。專利被授予比如使用鐳射器調教小貓的方法、保留辦公室洗手間的方法、在快餐店激勵消費者購買更多食物的方法,甚至連如何獲取專利的方法也被授予了專利。”zSee Larry Downes: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 3, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后訪問日期:2013年11月20日。Larry Downes將State Street案“具體、實用、有形”測試法的出臺比喻為“打開了商業方法專利的匯洪閘”。@7See Larry Downes: Supreme Court Hedges on Business Method Patents, at 3, http://news.cnet.com/8301-13578_3-20009046-38.html.最后訪問日期:2013年11月20日。就連在“一次點擊”商務專利上獲得了巨大利潤的Amazon公司首席執行官Jeff Bezos都有感于擴大保護帶來的負面影響而呼吁國會修改專利制度。@8劉穎麗編譯:《Amazon首席執行官Bezos呼吁專利法改革》,……http://www.jcrb.com.cn/jbhg/2000/html/2000/03/14/999200000314001/ jtm,最后訪問日期:2013年12月27日。“具體、實用、有形”測試法之后商業方法專利的大量授權,可以參看下圖:

美國 1990年~2012年 705 類專利授權量趨勢圖@9See USPTO, Patenting In Technology Classes, Count of 1963-2012 Utility Pantent Grants(Class 705), http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/ oeip/taf/tecstca/705clstc_gd.htm, 最后訪問日期:2013年12月26日。

CAFC于2008年在In re Bilski案的判決中對此項測試法進行了評析,認為其可以對某請求項究竟是指向某一基本原則,還是指向該基本原則之實際應用,提供有用的判斷指標,但若拿來判斷《專利法》第101條之可專利性,仍不足夠。CAFC否定了由其一手創立之“具體、實用、有形”測試法,取而代之的,是在In re Bilsik案中建立的嚴格的“機器或轉換”測試法。

2.“機器或轉換”測試法及其適用中的問題

(1)該測試法的確立與內容。“機器或轉換”測試法由CAFC在In re Bilski案中確立。該案訴爭方法請求是一種針對以固定價格出售之商品的消費性風險成本的管理方法。USPTO及專利上訴與爭議委員會(BPAI)均以申請不符專利法第101條專利之適格性要求為由,駁回申請。

申請人不服,訴至CAFC。CAFC考察了最高法院作出的包括Benson案#0409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。、Diehr案#1409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。與Flook案#2409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。判決后,得出,如果訴爭商業方法專利請求符合下列兩個條件其中之一,就可授予專利:與特定機器或設備相連結,或將特定物品轉變為不同狀態或事物。#3409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。該測試法即為“機器或轉換”測試法。

(2)該測試法在適用中的問題。首先“機器或轉換”測試法本身缺乏確定性。“機器或轉換”測試法認為,一項商業方法專利申請只有在與機器相聯結或能夠實現物質或物質狀態的轉換時,才可獲得專利權,其他不能滿足該測試法的商業方法不可獲得專利權。而且,該種機器或轉換還必須能夠在申請上施加“有意義的限制”,且不僅僅是“微不足道的額外解決步驟”。#4409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。

但該測試法的內容顯然與CAFC自身之前就已表達過的觀點有沖突,CAFC曾指出:“在作為整體的專利申請中,沒有任何所謂‘核心’的部分是合法的特別元素。”#5409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。所謂的“額外解決步驟”無疑是在鼓勵審查人員和法官將商業方法專利申請的不同元素進行衡量,并決定何為核心元素和重要元素。

此外,“機器或轉換”測試法還存在著表述模糊的弊端。Rader法官就曾發出過疑問:“何種形式或程序的‘轉換’才滿足可專利的要求?與機器要如何聯結才能滿足測試法?所要求的機器是如Benson案中那樣‘獨特的’機器還是一臺普通用途的計算機就可以了?#6409 U.S. (1972). 450 U.S. (1980). 437 U.S. (1978). See 545 F. 3d, (Fed. Cir. 2008) at 961. See In re Bilski, Maj. op. at 24. See Allen Eng'g Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1345 (Fed. Cir. 2002), at 23. 事實上,在CAFC對In re Bilski案判決作出之前,BPAI已經在Ex parte Langemyr案和Ex parte Wasynczuk案中作出了結論,一臺一般用途的計算機不是特定的機器。見John F. Duffy, The Death of Google's Patent? (July 21, 2008), PatentlyO, http://www.patentlyo.com/patent/2008/07/ the-death-of-go.html, 最后訪問日期:2013年11月20日。什么叫做‘額外解決步驟’?如果一項方法申請本來就可以以‘機器’的形式滿足專利合法性的要求,為什么還非要要求與機器相聯結或作為‘方法’來展示其專利的合法性?”#7#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.

其次,“機器或轉換”測試法是對最高法院既有判決的誤讀。最高法院在Benson案中表述過,如果一項方法專利申請與某種機器或設備相聯、或將物質轉化成了“不同的狀態或另一種事物”,則是可獲專利的。#8#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.但最高法院卻從不認為如果方法專利申請未滿足以上條件即不可得到專利保護,“我們不認為一項方法專利如果沒有滿足之前的判例就不可獲得專利”#9#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.。

在同樣被CAFC奉為行動準則的Diehr案中,最高法院也沒有將機器或轉換作為衡量商業方法專利申請可否專利的唯一標準:“可能會有這樣的觀點,即認為最高法院只認識到了那一類與特定設備相聯結或可將物質轉換為‘另一種狀態或事物’的方法。在Benson案判決中,我們已經指出,即使一項方法專利申請沒有滿足之前判例的要求也有可能是被授予專利的。”$0#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.

再次,“機器或轉換”測試法實質上是對專利法第101條的誤讀。 CAFC認為,任何申請只要沒有實現物質的轉換或與特定機器相聯結,就不是第101條中“process”的范疇,而且認為從1793年的專利法以來一貫如此。

1952年美國專利法第101條就“可專利主題”如此表述:“任何人發明或發現任何(any)新而有用之方法(process)、機器、制品或物之組合,或任何(any)新而有用之改良者,皆得依本法所定之規定及條件獲得專利。”(需要指出的是,1793年《專利法》第101條在可專利主題上幾乎采用了相同的表述,只是用“art”,而不是“process”來表達“方法”。)同時,1952年《專利法》第100條(b)還專門對“process”進行了定義,“方法(process)系指方法(process)、技術或步驟,并包括已知方法(process)、機器、制品、物之組合或材料之新用途。”$1#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.

CAFC的問題似乎就在于對第101條和第100條(b)中“any”和“process”的誤讀。

在Diamond v.Chakrabarty 案$2#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.中,最高法院專門就《專利法》101條“any”進行了分析并指出,法條中對該詞語的采用,正是因為國會“考慮到專利法應當擁有開放的范疇”$3#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.。最高法院引用了“陽光下任何人造之物均可專利”$4#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.來闡釋立法意圖,表明不應當以寬泛的概括性語言排除來自未知領域主題的專利權獲取。

在CAFC對“process”進行限制性定義的問題上,最高法院也是持反對態度的。最高法院于Bilski案再審判決中指出,對法律的解釋應當以“通常的、當代的、普通的”的方式進行,而且不應當以“法律沒有明示的含義來解釋法律”。法官Newman也在其反對意見書中寫道:“1952年《專利法》第100條(b)使用了1793年專利法就曾使用的‘art’,并使用了‘method’,而且于該定義上未施加任何限制性條件。CAFC卻將‘process’加以限制,將其局限在了與特定機器相聯結或實現了物質的轉換上,這是對已實施兩世紀的法定定義的曲解。”$5#7See Rader' Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 54.See 409 U.S. (1972), at 67. See 409 U.S. (1972), at 55. See 450 U.S. (1980), at 186-87. 35 U.S.C. 100 Definitions. (b):“The term‘process'means process, art, or method, and includes a new use of a know process,machine,manufacture, composition of matter, or material.” 447 U.S. 303 (1980). See 447 U.S. 303 (1980),at 309. See H.R. Rep. 82-1923, 6 (1952),at 308.See Newman Dissent, United States Court of Appeals for the Federal Circuit,2007-1130,(Serial No. 08/833,892),IN RE BERNARD L. BILSKI and RAND A. WARSAW at 47.

四、美國商業方法專利審查方式的去標準化趨勢

從商業方法專利測試法的歷史演進來看,無論采取什么樣的測試法,都會招致批評和質疑。反復調整的測試法為何總是不能滿足司法實踐?寬松與嚴苛之間是否真的存在一個可以被發現的、同時又能在不同商業方法專利訴求上普遍適用的平衡點?是制定的測試法出現了問題,還是總是希望制定測試法、以標準化的方式審查商業方法專利的理念出了問題?最高法院 Bilski再審案后,美國司法給了我們一系列的暗示:美國的商業方法專利審查正走上一條去標準化的道路。

(一) Bilski再審 案——去標準化的標志

2009年6月3日,最高法院發布調卷令,全體法官參與了再審Bilski案。全體法官一致同意駁回上訴,判定訴爭發明為不可專利主題。以Kennedy為代表的5位大法官撰寫的多數意見中,確認爭議發明僅僅屬于抽象思想,不具有可專利主題地位;強調“具體、實用、有形”測試法不能再用于判定商業方法的可專利性,“機器或者轉換標準”也并非判定商業方法可專利性的唯一標準;并再次指出商業方法屬于可專利主題。該案判決出臺前,法院收到了大量法庭之友的意見,多數意見希望最高法院借此案重新制定測試法。但最高法院卻在否定“機器或轉換”測試法作為商業方法專利審查的唯一判斷標準后戛然而止。該案判決被認為是美國商業方法專利審查去標準化的標志性判例。

(二)Mayo再審案——去標準化的再次重申和傳統專利審查方法的回歸

Prometheus公司擁有623、302號方法專利,用以測試向患者施給疏基嘌呤藥物合適劑量的方法。Mayo公司通過Prometheus公司的授權獲得該兩項專利的使用許可。但其后Prometheus公司發現,Mayo公司未經其允許,自行研發并使用與其623和302號專利類似的方法。Prometheus公司遂向加州南區聯邦法院提出專利侵權訴訟。Mayo公司則向該院提出判定專利無效的申請,所持的理由為該兩項專利為違反《專利法》第101條的不適格主題。加州南區法院經審理后,認為訴爭專利實為揭示疏基嘌呤給藥劑量與患者人體代謝水平變化關系的一種自然現象,按照最高法院在Benson案中所確立的原則,僅是對自然現象的揭示不屬于可專利主題。該院于是判決兩專利無效。

Prometheus公司不服地方法院的判決,上訴至CAFC,要求確認訴爭專利的有效性。CAFC援引了“機器或轉換”測試法,認為訴爭專利利用了藥物劑量和代謝濃度間的自然關系,通過專利方法的運用實現了對患者的治療,判定該兩項專利有效。Mayo公司向最高法院申請再審。最高法院研究后要求CAFC撤銷原判,并以Bilski案為標準重新審理Mayo案。2010年12月,CAFC經重新審理,認為訴爭專利并未對“嘌呤藥物代謝物及其療效和毒性相互關系”的所有運用實現先占,也符合“機器或轉換”測試法,CAFC再一次作出了專利有效的判決。2011年6月20日,最高法院裁定再審Mayo案。次年3月20日,最高法院作出判決,623及302號專利僅為對自然法則的描述,而不是對自然法則的實際運用,判定該兩項專利無效。

Mayo案再審判決的出臺,進一步推動了去標準化的趨勢。從Mayo再審判決的內容,我們大致可以歸納出最高法院以下幾個觀點或傾向。

第一,再次否定“機器或轉換”測試法作為可專利主題判斷標準的唯一性。最高法院在再審判決中指出:“我們從未指出該方法是判定自然法則的唯一檢測法。這意味著即使通過該檢測法,申請仍然有可能被排除在專利標的物范圍之外”$6See 566 U. S. (2012), at 19.

第二,最高法院并不急于創立新的測試法。最高法院在Mayo再審案中指出Prometheus公司的兩項專利系對自然法則的描述,而不是對自然法則的具體運用,并且在否定“機器或轉換”測試法的唯一性時,認為應當在專利適格性判定時引入“增加實用性特征”的標準。但對于如何區分自然法則與自然法則的運用,何為“增加實用性特征”,最高法院卻沒有作出明確的指引。

第三,專利法可專利性條款及專利“三性”條款功能的復位。作為專利審查門檻性條件的《專利法》第101條在標準化審查方式下,一直是與控制專利“三性”的第102、103及112條捆綁在一起的,這四個法律條文在標準化審查方式下,均喪失了其本來的功能與意義。能夠通過測試法的商業方法專利申請,不必再進行專利主題是否適格、是否能夠滿足專利“三性”的考察。不可否認,標準化審查方式為商業方法專利申請的評斷帶來了確定性。但同時,標準化審查方式也導致了《專利法》第101條至103條、以及第112條功能的弱化。在Mayo再審案中,我們卻看到了可專利性條款及專利“三性”條款功能的復位。

在再審判決中,最高法院否定了USPTO對《專利法》第101、102、103及112條的認識。USPTO在審查623和302號專利申請時認為,“任何超出了自然法則本身的運用,都應該屬于第101條規定的適格專利主題,第102、103和112條能將不符合要求的申請排除在外”。最高法院對USPTO的這種態度持否定意見,認為第101條是申請可否授以專利的門檻性條件。如果忽視第101條此項功能,主張將其與規定專利“三性”的第102、103和112條結合起來一并審查專利申請,將識別可專利主題的任務后移,第101條便喪失了其存在意義。

(三) 去標準化的原因及其實質

無論是寬泛的“具體、實用、有形”測試法,還是嚴苛的“機器或轉換”測試法,抑或是如今一切均被推翻、無標準可循的狀態,其實質都是對現實需求的回應,以及法律實用主義的調適。

1.商業方法專利審查基礎情況的變化是去標準化的直接誘因

商業方法專利標準化審查方式在其產生之初,是用以解決商業方法可專利性問題的。只是由于多種原因,這種標準化的審查方式才逐步取代傳統的專利“三性”審查。我們可以將標準化審查方式的出現及其存在的背景歸納為:商業方法可專利性存疑、在先技術數據缺乏。

但目前的情形已經發生了幾乎根本性的變化,即,商業方法的可專利性得到了普遍的認同,商業方法專利在先技術數據庫經過多年的發展也已基本具備比對的功能。從1998年“具體、實用、有形”測試法確立以來,商業方法專利經歷了近二十年的發展,其間已經積累了較為充足的經驗和數據,足以建立起可以比對的在先技術數據庫。包括CAFC以及最高法院的多個判決,也從最早時對商業方法可專利性的避重就輕,到直接表述“陽光下任何人造之物皆可專利”。從行政的角度,USPTO也先后在其審查指南、過渡性審查指南及白皮書中多次認可商業方法的可專利性。$7見USPTO1995年、1996年1997年及2005年《專利審查指南》,1998年《自動化金融或管理數據方法白皮書》,2009年、2010年《過渡性審查指南》以及2012年《涵蓋商業方法專利的過渡方案的實施細則》、《涵蓋商業方法專利的過渡方案——技術性發明的認定》。 550 U. S. 398 (2007). 383 U. S. 1 (1966).當然,最具份量的是2011年發布的美國發明法案(American Invention Act),其中就有18條之多是專門涉及商業方法專利的。商業方法專利標準化審查方式賴以存在的基礎產生了巨大的變化。

2.科學技術的發展是去標準化的現實要求

人類所處的社會,早已不是物質材料至上的工業時代了,而是以數據處理為基本特征的信息時代,近年來云計算以及大數據的出現,更是強化了信息時代的非物質化特性。曾經出現過的各種測試法,或者過于寬泛、未為未來科技發展留出余地,或者過于強調與物質的聯系而喪失了法律的前瞻性。在這樣一個日漸成熟的信息時代里,商業方法專利所需要的是一個具有更強穩定性、更大包容性的審查方式,曾經適用于工業時代的以可專利性審查取代專利“三性”審查的標準化審查方式,已不再適應現實的要求。

3.去標準化的實質是實用主義傾向的最高法院對形式主義傾向的 CAFC 的勝利FC

CAFC享有統一的、完整的專利上訴案件專屬管轄權,但這種管轄權在面對最高法院的權力時,變得弱化了許多。在遇到以下幾種情況時,最高法院會考慮頒布調卷令,審理專利案件:(1)CAFC作出的判決與最高法院在其他領域確定的原則有異;(2)CAFC偏離了最高法院的專利法原則;(3)解決與CAFC間的內部問題;(4)律師聯盟或法庭之友施加較大壓力。

最高法院的再審判決不可避免地可能與CAFC的判決發生沖突,但其從來就不避諱這一結果,也不會顧及CAFC的專利上訴案件專屬管轄權。這在影響甚大的KSR v. Telefl ex案$8見USPTO1995年、1996年1997年及2005年《專利審查指南》,1998年《自動化金融或管理數據方法白皮書》,2009年、2010年《過渡性審查指南》以及2012年《涵蓋商業方法專利的過渡方案的實施細則》、《涵蓋商業方法專利的過渡方案——技術性發明的認定》。 550 U. S. 398 (2007). 383 U. S. 1 (1966).(KSR案)中,表現的尤為充分。

CAFC在對該案訴爭專利的非顯而易見性進行審查時,使用了其TSM標準(teaching, suggestion or motivation)。該案在最高法院再審時,最高法院卻推翻了這個CAFC已適用了25年之久的非顯而易見性判斷標準,認為CAFC僵化且教條地適用該標準,并直接復活了其于1966年于Graham v. John Deere Co.案$9見USPTO1995年、1996年1997年及2005年《專利審查指南》,1998年《自動化金融或管理數據方法白皮書》,2009年、2010年《過渡性審查指南》以及2012年《涵蓋商業方法專利的過渡方案的實施細則》、《涵蓋商業方法專利的過渡方案——技術性發明的認定》。 550 U. S. 398 (2007). 383 U. S. 1 (1966).中確立的非顯而易見性判斷標準。有學者如此評價最高法院對CAFC的態度:“KSR案件反映了最高法院對CAFC非顯而易見性分析方法上的根本分歧。最高法院對CAFC在非顯而易見性標準化道路上所走的每一步都持否定的態度。”%0See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。最高法院這種不將自身終局裁判權放置于CAFC專利上訴案件專屬管轄權背景下行使的行為,導致的后果是使“CAFC日益狹隘、僵化地理解最高法院的判例”。%1See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。

可以說,最高法院對CAFC專利上訴案件專屬管轄權的態度是CAFC形成形式主義傾向的外部原因。而CAFC本身對統一的專利審判標準的追求,對確定性和可預見性的渴望,對先例和原旨主義式法律解釋的依賴,則是CAFC形成形式主義傾向的內因。其在商業方法專利領域先后推出“具體、實用、有形”測試法以及“機器或轉換”測試法,無一不體現出其希望以簡單邏輯推理方式,直接從既有判決和原則推導出新案結果的思考進路。

但是,“對確定性的過分強調可能導致我們崇拜一種無法容忍的刻板教條。”%2See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。正如霍姆斯指出的那樣,“經驗”總是先于“邏輯”的,法官在判決時除了要遵循“邏輯”外,更應當考慮的是“時代的需要,流行的道德和政治理論,對公共政策的公開的或潛意識中的直覺,甚至法官與其同胞分享的偏見。”%3See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。

實用主義司法的核心,是“一種把政策判斷基于事實和后果,而不是基于概念和一般原則的傾向”。%4See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。實用主義不認可形式主義對邏輯推理的過分依賴,反對那種無視具體案件時間、空間的三段論式的僵化推論。實用主義要求法官在審理案件時處理好兩種確定性間的關系,即自己工作小范圍內的一致性的這種確定性,以及在必要時推翻先例以確保與普通法保持一致性的這種大確定性。%5See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。

相較CAFC,最高法院擁有更大地與實用主義靠近的自由。憲法并沒有為解決大多數現代法律問題提供確定的指導,而且最高法院的法官也絲毫不擔心自己的判決會被更高一級的法院所推翻。因此,“在最高法院這一層,實用主義因為這兩個事實而受到進一步的鼓勵”。%6See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。審查方式的去標準化,則是實用主義傾向的最高法院與形式主義傾向的CAFC在商業方法專利領域較量的結果。

五、美國商業方法專利審查經驗對我國的啟示

(一)我國商業方法專利的審查方式

我國現行專利法和專利法實施細則中并未專門提及商業方法專利,既未給出明確的定義,也未對其是否屬于可專利主題、應當適用何種審查方式進行描述。國家知識產權局2004年頒布的《商業方法相關發明專利申請的審查規則(規則)》中,將商業方法相關發明專利申請解釋為“一種特殊性質的專利申請,既具有計算機程序的共性,又具有計算機和網絡技術與商業活動和事務結合所帶來的特殊性”,將商業方法專利與計算機和網絡技術牢牢鎖定,并排除純粹商業方法獲取專利權的可能。

按照該審查規則的要求,商業方法專利的審查遵循與其他普通專利大體類似的步驟:第一步,審查可專利性;第二步,審查新穎性和創造性。

可專利性的審查,主要是確保所遞交之商業方法專利申請能夠滿足專利法的“技術”要求,以及可專利主題的要求。%7See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 32.See Rebecca S. Eisenberg, The Supreme Court and The Federal Circuit: Vision and Custody of Patent Law, 106 MICH. L. FIRST IMPERSSIONS 28(2007), at 31.[美]卡多佐:《法律的成長 法律科學的悖論》,董炯、彭冰譯,中國法制出版社2002年版,第13頁。 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law 1 (1881), at l.[美]理查德·A·波斯納:《超越法律》,中國政法大學出版社2001年版,第167~169頁。 張芝梅:《法律實用主義》,法律出版社2008年6月第1版,第58~59頁。[美]理查德·A·波斯納:《法律、實用主義與民主》,凌斌、李國慶譯,中國政法大學出版社2005年11月第1版,第79頁。《專利法》第2條對“發明”作為如下定義:“發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。”第25條則將“智力活動的規則和方法”排除在了可專利主題之外。進行“技術”判斷時,采用的是“三要素判斷法”,即“為解決技術問題,采用技術手段并獲得技術效果”。對遞交申請是否系“智力活動的規則和方法”,審查指南給出了明確的判斷方法:如果申請僅僅體現了智力活動的規則和方法,或除了智力活動的規則和方法外仍有其他內容,但該其他內容未能體現技術貢獻,則不可獲得專利權;如果申請在智力活動規則和方法外的其他內容體現了技術貢獻,則該項申請可以獲得專利授權。

在對商業方法專利申請完成了可專利主題審查后,則應進行新穎性和創造性的評判,此種評判方法與其他專利的評判方法完全相同。

總之,我國將商業方法專利大體視同于其他普通專利,在對其進行審查時亦適用普通的審查方法,因對技術性的強調,商業方法在我國獲得專利權是一件比較困難的事情。國家知識產權局電學發明審查部部長李永紅就曾在轟動一時的花旗銀行商業方法專利授權事件后撰文指出:“這種判斷方式也許過于保守。但是,在我們尚不能找到更加清晰的判斷方法之前,在我們尚不能預測更加激進的做法會對經濟社會帶來何種影響之前,謹慎的做法不失為退求其次的選擇。因為,潘多拉盒子一旦打開,一切將難以收復。”%8李永紅:《軟件專利申請帶來的困惑與思考》,載《中國專利與商標》2008年第3期,第26頁。

(二)美國經驗對我國的啟示

從結論上看,目前美國商業方法專利的審查方式呈現出與我國審查方式趨同的態勢,即先進行可專利主題的審查,再判定新穎性和創造性(非顯而易見性)。但這種表面上趨同的背后,卻是美中兩國在商業方法專利領域截然不同的政策取向。

美國向傳統專利審查方式的回歸,是對于“具體、實用、有形”測試法帶來的商業方法專利泛濫和“機器或轉換”測試法所致的機械和保守的反思,其對商業方法專利的政策基調仍然堅持“陽光下任何人造之物皆可專利”的積極開放態度。美國在商業方法專利審查方式上的探索,已經進行了上百年。這一路走來,美國已是世界上擁有商業方法專利最多的國家,不但積累了豐富的商業方法專利經驗,促進了自身新興產業的長足發展,而且借助經濟、政治的優勢地位,向全球輸出其商業方法專利理念,從根本上影響了世界其他國家的專利格局和專利戰略。

反觀我國,在商業方法專利上卻一直采取保守的立場,通過強調商業方法與計算機硬件或軟件的關系,并以技術性條件抬高商業方法獲取專利的門檻,以阻滯國外商業方法專利大舉進入我國,從而達到保護國內尚不發達的計算機軟件、電子商務、金融等相關產業免遭國外競爭對手商業方法專利沖擊的目的。

但是,這種保護政策是一把雙刃劍,特別是在如今這樣一個貿易全球化、網絡化的時代里。專利已逐漸脫離了其從前所依賴的硬件或機器,更多地表現為方法專利或軟件專利,呈現出去硬件化的趨勢。在計算機技術與網絡技術高速發展并廣為普及的語境下,專利的這種去硬件化趨勢使得專利的地域性特征逐步弱化。我國縱然可以通過各種方式關閉域外商業方法在中國獲得專利授權的大門,但這扇大門卻也同時向國內企業關閉了。更為重要的是,在商業方法專利上的保守政策壓抑了國內企業的創新欲望,導致我國企業擁有商業方法專利的數量和質量與國外、特別是美國的競爭對手相比,存在巨大差距。商業方法專利的缺失,使我國企業走出國門,參與國際競爭面臨巨大的專利風險。保護政策實施的結果可能主要是傷及自身。

我國已經進入了進一步深化改革開放的新階段,包括專利政策在內的各項制度措施必須迅速建立以適應經濟需求。保守的商業方法專利政策顯然是與這樣的戰略相悖的,其正逐漸將我國的商業方法和相關產業逼上一座“孤島”。而在這座“孤島”之外,以美國為首的發達國家卻正在進行著一場商業方法專利領域的“圈地運動”,并在商業方法專利上繼續踐行著其技術專利化—專利標準化—標準全球許可化的做法,同時,通過對商業方法專利制度的建立與不斷修正,促進了其國內金融、電子商務等產業的快速發展。

實現我國的戰略目標,在專利政策上放開商業方法專利是一道繞不過的坎。人們所擔心的放開商業方法專利會造成的種種困難,完全可以通過嚴格把握審查方式和標準的路徑來解決,美國在這方面已經給我們提供了充分的示范。在這樣一場斗爭中,如果我們連上場都不愿意的話,那么當以美國為首的國家完成了在商業方法專利領域的“圈地運動”后,我們也許就只有繳納專利許可費的資格了。

Because the object of business method patent is business method and the attribute of process patent, the business method patent is heavily favored in information era. The USA responded to this demand actively to created a set of standardized examination methods for it and modifi es the test approach constantly. All of these have promoted the development of business method patent and related industry. However, China is blindly conservative to business method patent. In this context, the article researches the generation and evolution of business method patent in America, summarizes the standardized examination methods and various test approaches to it, analyzes the reasons and functionalities of these standardized methods, and discovers the trend of weakening the standardization in examination. At the contrast of American experience, the paper lastly points out the necessity and urgency for us to accept business method patent.

business method patent; weaken the standardization; test approach

張玉敏,西南政法大學知識產權法學專業博士生導師、教授謝淵,西南政法大學知識產權法學專業博士生