毛澤東 策劃斯諾去延安

張威

美國記者埃德加·斯諾是近代報道中國最著名的西方記者。他的代表作《紅星照耀中國》出版半個多世紀以來影響巨大、長盛不衰,被認為是西方認識中國的基本讀物。紅軍由此書為世界所知,斯諾由此書而成名。

斯諾1936年7月的延安之行是此書的基石。當時,在中國的西方記者至少有二三十人,比如《京津泰晤士報》的愛潑斯坦、合眾國際社的厄爾·利夫、美國《亞洲》雜志的歐文·拉鐵摩爾以及英國記者詹姆斯·貝特蘭、德國記者罕斯·希伯等,其中不乏想去紅區探奇者,但為什么是斯諾如愿以償成為先行者?

經濟壓力

冒險精神在斯諾的生命中起到了很大的作用,所以美國學者勃納德·托瑪斯將其研究斯諾的著作命名為《冒險的歲月》并不奇怪。斯諾年輕時在紐約曾炒過股,漂洋過海時曾混過船票,1930年代在北平經濟困窘時曾賭馬贏過1000美元從而轉危為安,這些都能體現斯諾的冒險性格。

20世紀90年代美國的研究者根據斯諾的日記和書信發掘了促使斯諾去紅區探索的其他原因,其中之一乃出于經濟上的壓力:1933年,斯諾夫婦輾轉來到北平,情況似乎還是不錯的,據其日記可知:“在北平,一個新聞記者可以過得像一個銀行董事長那樣闊綽,即使他的收入不高。”斯諾夫婦住四合院,僅主人房就有6間之多,還有仆人、廚師、花匠、人力車夫,每年大約花1000美元,但奇怪的是,斯諾仍然感到生活拮據。也許是因為斯諾對金錢有較高的要求使然,他曾想在30歲前發財致富,30歲后潛心寫作。

研究斯諾的美國學者漢密爾頓發現:美國的經濟蕭條直接影響了新聞聯社的財政收入,令斯諾的自在生活受到威脅。1933年新聞聯社開始減少斯諾的薪水,到年底就干脆辭退他了。在以后的幾個月中,斯諾向《紐約先驅論壇報》《芝加哥日報》和其他美國報紙多次寫信詢問受聘記者的可能性,但均未成功。

1935年4月,斯諾寫信給友人說:“這一年過得很快樂,但經濟上很緊張,尤其是當美元貶值時。”

斯諾去紅區采訪不是沒有猶豫的,根據斯諾前夫人海倫·斯諾的回憶,正當斯諾躊躇不決時,是她做了有力的推動,她說:“絕對沒錯,你必須去一趟。”

出版商的推動

二戰爆發后,中國戰場成為世人矚目的焦點。英美的通訊社和出版商一度將中國看成是熱點,特別對神秘的中國工農紅軍感興趣。幾乎在斯諾考慮采訪紅區的同時(甚至可能還要早些),出版商就不斷要求活躍的斯諾去嘗試采訪紅區。

1932年,斯諾曾對他的出版代理說自己準備從上海的紅色分子那里弄張訪問中國蘇維埃的護照,他說:“我幾乎要成功了,但在最后的時刻我聯系的共產黨人對我產生了懷疑,他失蹤了,我也再沒法和他聯系。”

1933年,出版商哈利遜·史密斯寫信給斯諾,談到書市的某些現象時寫道:“中國題材在這里似乎只有小說才有銷路,但我相信,一旦有作者寫出一部引人入勝的非小說(為何不該是你),那奇怪的禁區就會被打破。”不久史密斯和哈斯公司預付斯諾750美金,約他在1934年年底前寫一本關于紅色中國或其他主題的書。而斯諾立即“很高興地收下來”,并保證到年底完成初稿。

出版商推動斯諾去紅區采訪這一點也得到了中國研究者的認同,曾任中國人民解放軍總政治部辦公廳研究員、著有《斯諾與中國》的武際良指出——

1934年,美國出版商哈里遜·史密斯曾經提議同斯諾簽訂一項合同,并預付稿費750美元,要他寫一本關于紅色中國的書……1935年英國《每日先驅報》也建議資助他做一次旅行,以獲得關于紅色中國的真相。

去紅區前,斯諾在給出版商的一封絕密信件中說:“我明天將去紅色中國會見毛澤東,我將旅行、拍照,寫我喜歡的東西。假如我達到目的,那將是世界大事。”

顯然,在出版商的推動下,斯諾加快了去延安的步伐。斯諾陜北之行的全部費用1000美元都由報社報銷。斯諾交稿時將書名定為《我到了紅色中國》,出版商最后改為《紅星照耀中國》。由此可見出版商在斯諾成名前后擔任的重要角色。

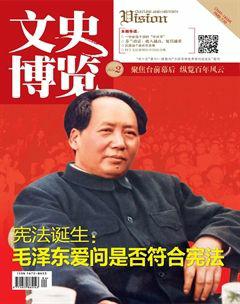

毛澤東的安排

傳統研究認為斯諾訪問紅區的關鍵人物有兩個:一個是中共地下黨員俞啟威(黃敬),一個是宋慶齡。根據漢密爾頓的研究,1936年3月俞啟威曾答應幫助斯諾聯系去紅區采訪,但他不久就消失了,斯諾5月去上海找宋慶齡、魯迅、艾黎和史沫特萊等人,希望得到訪問紅色根據地的機會。此舉還引起史沫特萊的不快,因為她也想去延安。漢密爾頓認為之所以選擇斯諾,是“斯諾的國籍、他的社會聯系和他的獨立性格”使然。那么,是什么人發出的請求呢?1992年,武際良指出——

他(斯諾)立即提出去紅區采訪的要求。而就在前不久,毛澤東和周恩來從陜北來信要她(宋慶齡)物色一位公平正直的外國記者和醫生到蘇區考察,以便爭取國際上了解中國的抗日主張。

2005年,英國倫敦大學基于新解禁的莫斯科共產國際的檔案材料的研究披露,毛澤東是決定斯諾進入紅區的始作俑者,研究指出——

(紅軍)與斯諾相遇不是偶然的。那年(1936年)春天,毛澤東曾經讓上海的地下黨找一個能發表作品的外國記者和一個醫生。經過慎重考慮,毛澤東邀請了斯諾,因為斯諾具備多方面條件:他是一個美國人;他為具有影響的《星期六晚郵報》和《紐約先鋒論壇報》寫稿;并具有同情心。斯諾1936年7月進入紅區,同行的還有黎巴嫩裔美國人馬海德醫生,他的藥箱里裝了許多機密文件……

斯諾的《紅星照耀中國》發表后,在中國和世界產生的巨大影響,甚至超過了中共的預期,紅軍和毛澤東的偉大形象樹立起來了,一批批年輕人從各地開赴延安。毛澤東后來說:“斯諾著作的功勞可與大禹治水相比。”

美國著名記者索爾茲伯里在有關長征的著作中推測共產國際曾建議中國紅軍應建立國際聯系,這個建議可能為中共邀請斯諾訪問鋪平了道路。endprint