季節(jié)性接觸性面部皮炎的變應(yīng)原皮試及免疫療效分析

許衛(wèi)華

江蘇省海門市人民醫(yī)院皮膚科,江蘇海門 226100

季節(jié)性接觸性皮炎作為一種常見的面部接觸性皮炎,呈季節(jié)突然性,多見于春、秋兩季。針對季節(jié)性接觸性面部皮炎患者,臨床上多采用皮膚劃痕試驗(yàn)或者花粉斑貼試驗(yàn),均表現(xiàn)為陽性變態(tài)反應(yīng)[1]。為了探究其變應(yīng)原皮試及免疫療效,本文主要回顧性分析本院2009年12月~2011年12月皮膚科收治的87例面部皮炎患者的臨床資料。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇本院2009年12月~2011年12月皮膚科收治的87例面部皮炎患者為研究對象,均經(jīng)病理切片證實(shí),符合相關(guān)診斷標(biāo)準(zhǔn),均表現(xiàn)病情發(fā)作反復(fù),且面部出現(xiàn)瘙癢性紅斑、鱗屑以及丘疹等。87例患者中,男性20例,女性67例,年齡18~56 歲,平均(41.34±4.3)歲,病程6 個(gè)月~11年,平均(3.6±0.1)年。所有患者均排除致敏物質(zhì)接觸史,且多見于春、秋季。

1.2 方法

1.2.1 變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn)方法 選擇本院皮膚科變態(tài)反應(yīng)室制備實(shí)驗(yàn)變應(yīng)原浸液為抗原,共有16 種吸入物,于皮試前3 d,所有患者均停用皮質(zhì)激素以及抗組胺藥物。嚴(yán)格執(zhí)行操作說明書,將標(biāo)準(zhǔn)篩選抗原放置入斑試器中,并將其敷于上背部脊柱兩側(cè)部位正常皮膚處,于2 d 后撤退斑試器觀察結(jié)果。

1.2.2 免疫治療方法 給予患者免疫療法,按照變應(yīng)原皮試結(jié)果,采用不同抗原液,控制起始濃度,一般為1∶106。針對≥3 種過敏患者,可以應(yīng)用其混合液,治療時(shí)間持續(xù)6~18 個(gè)月,瘙癢劇烈患者聯(lián)合抗組胺藥物、濕疹霜等予以治療。

1.3 療效評定標(biāo)準(zhǔn)

治愈:無瘙癢、皮疹等癥狀,停用治療1年以上未見復(fù)發(fā);顯效:停免疫治療1年后病情穩(wěn)定,偶伴有皮疹;有效:出現(xiàn)少量皮疹,需治療保持;無效:于7 個(gè)月后癥狀變換不顯著。總顯效率=(治愈+顯效)例數(shù)/總例數(shù)×100%,總有效率=(治愈+顯效+有效)例數(shù)/總例數(shù)×100%。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

應(yīng)用SPSS 16.0 統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,計(jì)數(shù)資料采用χ2檢驗(yàn),以P<0.05 為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果

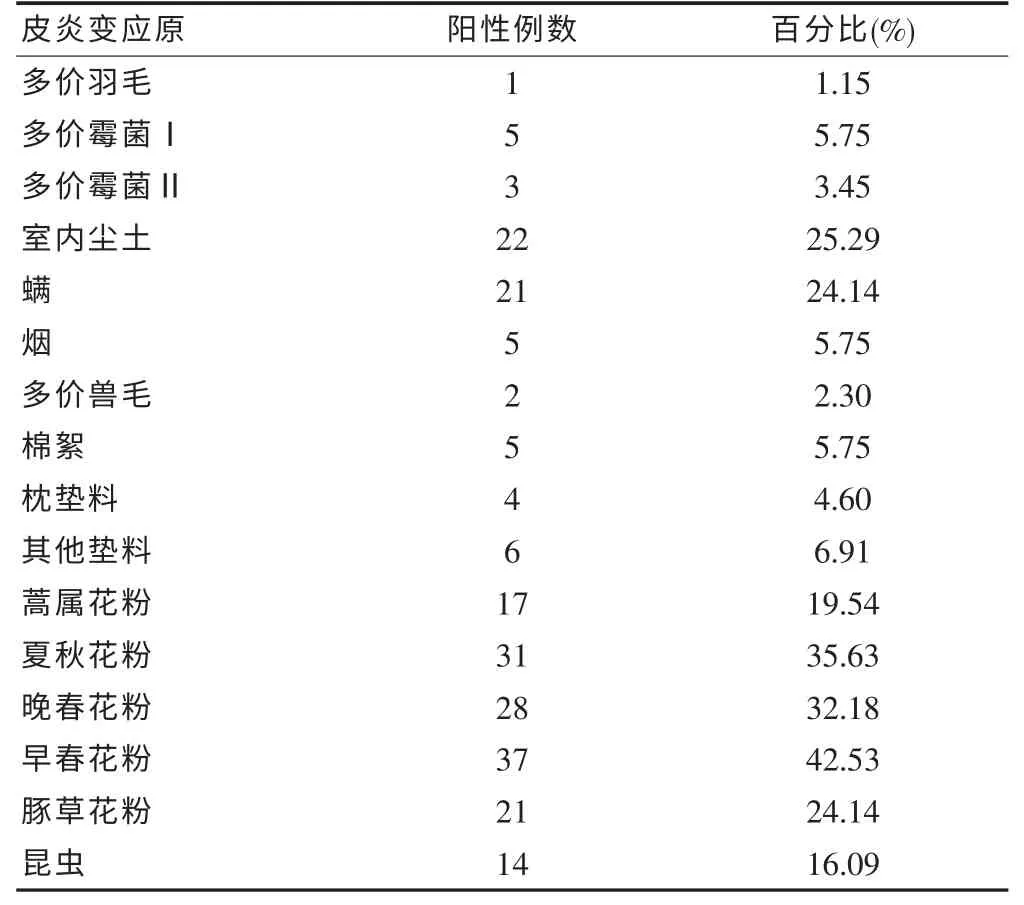

87例患者中,65例患者均對同一種變應(yīng)原或者多種變應(yīng)原呈現(xiàn)陽性反應(yīng),其中58例患者的陽性致敏變應(yīng)原與發(fā)病季節(jié)存在關(guān)聯(lián)性(表1)。

表1 87例患者變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果

2.2 治療效果

給予患者免疫療法,持續(xù)6 個(gè)月后,治愈33例(37.93%),顯效27例(31.03%),有效17例(19.54%),無效10例(11.49%),總顯效率為68.96%,總有效率為88.50%。

3 討論

季節(jié)性接觸性皮炎作為臨床上一種較常見的面部接觸性皮炎,其臨床特征顯著,呈季節(jié)突然性,多見于春、秋兩季[2-3]。針對季節(jié)性接觸性面部皮炎患者,臨床上多采用皮膚劃痕試驗(yàn)或者花粉斑貼試驗(yàn),均表現(xiàn)為陽性變態(tài)反應(yīng)。就其發(fā)病機(jī)制來講,與變應(yīng)性接觸性面部皮炎存在很大不同,后者屬于Th1 細(xì)胞免疫介導(dǎo)下的遲發(fā)型變態(tài)反應(yīng),而季節(jié)性接觸性面部皮炎主要與基于IgE 介導(dǎo)作用下的皮膚遲發(fā)相反應(yīng)存在關(guān)聯(lián)性[3-5]。

本文87例面部皮炎患者變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果顯示,早春、晚春、夏秋季花粉陽性率頗高,同時(shí)螨、室內(nèi)塵土以及蒿屬花粉陽性率也相對較高。由此可知,這些變應(yīng)原均為87例面部皮炎患者的關(guān)鍵過敏原。本文結(jié)果顯示,花粉抗原作為季節(jié)性接觸性面部皮炎的重要致病因素,與相關(guān)文獻(xiàn)研究報(bào)道具有一致性。此外,春季與秋季面部皮炎發(fā)病率與該季節(jié)具有關(guān)聯(lián)性,其發(fā)病機(jī)制與季節(jié)致敏原陽性率高度吻合,充分證實(shí)了相關(guān)研究結(jié)論。另外,螨、室內(nèi)塵土與其他抗原過敏也是導(dǎo)致患者出現(xiàn)面部皮炎的因素。所有患者在進(jìn)行免疫治療后,總有效率達(dá)到了88.50%。由此可知,免疫療法是治療面部皮炎的關(guān)鍵方法,具有重要的臨床應(yīng)用價(jià)值。隨著當(dāng)前醫(yī)療水平的不斷發(fā)展,自體細(xì)胞免疫療法應(yīng)用廣泛,提取患者自身健康免疫細(xì)胞,予以體外培養(yǎng),實(shí)現(xiàn)了人體內(nèi)部細(xì)胞高效配對,有助于降低并發(fā)癥發(fā)生率[6]。其次,在患者體內(nèi)輸入培養(yǎng)后的自體細(xì)胞,聯(lián)合Toll 樣受體,共同抵御細(xì)菌入侵,免疫細(xì)胞功能強(qiáng)大,有助于促進(jìn)患者康復(fù)[7-9]。

綜上所述,針對季節(jié)性面部皮炎,免疫療法作用顯著,值得臨床推廣與應(yīng)用。

[1]黃偉峰,米安明,努爾古麗,等.不同部位皮炎濕疹接觸性變應(yīng)原分析[J].地方病通報(bào),2010,25(1):75-77.

[2]戴潔,魯嚴(yán),劉金波,等.128例面部皮炎、手部濕疹及慢性蕁麻疹斑貼試驗(yàn)結(jié)果分析[J].現(xiàn)代生物醫(yī)學(xué)進(jìn)展,2010,20(20):3872-3875.

[3]周小芳,黃秀英,尹銳,等.130例顏面再發(fā)性皮炎變應(yīng)原點(diǎn)刺試驗(yàn)結(jié)果分析[J].皮膚病與性病,2012,34(1):3-4.

[4]孫潔,吳蓓玲,王錳,等.495例面部皮炎的斑貼試驗(yàn)分析及臨床意義[J].中國衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志,2012,22(3):490-492.

[5]鐘定華.糖皮質(zhì)激素依賴性皮炎85例臨床及治療效果分析[J].國際醫(yī)藥衛(wèi)生導(dǎo)報(bào),2012,18(9):1256-1257.

[6]許教雄,楊文林.光變應(yīng)性接觸性皮炎的光變應(yīng)原研究進(jìn)展[J].中國醫(yī)學(xué)文摘(皮膚科學(xué)),2012,29(4):206-208.

[7]劉蔚,胡白,張?zhí)m芳,等.面部不明原因皮炎接觸過敏原分析[J].中國中西醫(yī)結(jié)合皮膚性病學(xué)雜志,2013,12(3):161-163.

[8]陳謹(jǐn)萍,李軍,金盛華,等.兒童特應(yīng)性皮炎204例血清變應(yīng)原檢測結(jié)果分析[J].中國中西醫(yī)結(jié)合皮膚性病學(xué)雜志,2010,9(2):117-118.

[9]薛梅.140例面部皮炎斑貼試驗(yàn)結(jié)果分析[J].中國實(shí)用醫(yī)藥,2010,5(13):171-172.