風暴波浪作用下沙壩剖面運動特征研究

茍大荀/遼寧省交通廳港航管理局

風暴波浪作用下沙壩剖面運動特征研究

茍大荀/遼寧省交通廳港航管理局

對風暴期波浪作用下沙質海岸上沙壩剖面運動進行了物理模型實驗,研究了波浪條件、海岸坡度對沙壩剖面運動的影響,討論了規則波和波群作用在不同坡度海岸模型上的沙壩剖面的運動。實驗中發現,在不同波浪作用下沙壩剖面會呈現不同的運動狀態,且運動趨勢與入射波的波高有關。

沙壩剖面;波浪;海岸坡度;運動;壩峰

一、引言

海岸帶是陸海的交匯區,研究海岸的變化對沿海地帶環境影響是至關重要的。沙質海岸的一個重要性質就是他的動態變化特性,位于海底的泥沙在近海水域水動力的影響下,必然會引起岸灘的沖淤演變。風暴期,沿岸形成的沙壩是沙質海岸重要的海底特征之一,沙壩的存在使得波浪在離岸較遠處破碎,使得擊打在基岸或者灘面的波浪力和侵襲作用減弱,從而減少了岸灘的泥沙的流失,起到軟防護的作用[1][2]。岸灘的這種自我保護由于它得天獨厚的自然條件越來越被人們重視,其在岸灘保護的課題中由于經濟花費低、符合自然和諧規律及有利于自然環境的美化而備受矚目。

研究人員最新的成果證明[3],沙壩的位置在風暴期所表現出一種不穩定狀態,主要是離岸和向岸的震蕩運動。沙壩運動在自然界實際觀測比較艱難,因此通過物模試驗,來研究沙壩剖面的運動特征是有著重要意義的。本文通過考慮不同波浪形態,包括波群、規則波作用在不同坡度的海岸上,沙壩剖面運動的特征,來探討海岸坡度和波浪對風暴期沙壩剖面的影響。

二、實驗布置

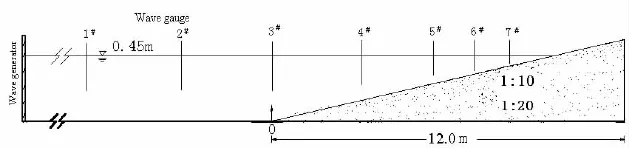

本實驗是在大連理工大學海岸及近海工程國家重點實驗室渾水水槽中完成的,水槽長為56m、寬度0.7m、高度0.7m。在水槽的一側安置推板式造波機,另一側布置為1: 10和1:20坡度的沙質海灘模型[4]。實驗中取中值粒徑為D50=0.224mm的天然沙作為模型沙,水深始終保持0.45m。圖1所示(附后,后同)為實驗的具體布置方案。

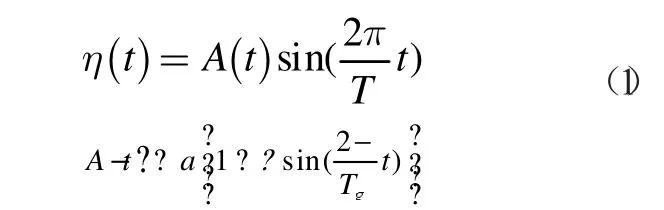

實驗所采用的造波控制系統,可以生成多種類型的波況。實驗中波浪包括波群、規則波和。波群運用JONSWAP譜分析。對波群考慮了不同的波幅調制,波面升高由下式計算

式中,T為波浪周期,a為波群中短波波幅,Tg為波群包絡周期:Tg=nT,n為波群中的短波的個數。δ為波群調制系數。實驗中可見,取a=0.084m和0.080m可使所生成波群的三分之一最大波高為0.9m和0.13m。

實驗中波高由浪高儀測量。海岸剖面模型變化的測量采用URT-III三維河床地形測量系統,每隔30min測量一次海岸剖面,主要測量貼近水槽壁的斷面,如圖2所示。表1給出了實驗中所采用的波要素。

三、規則波作用下沙壩剖面運動特征

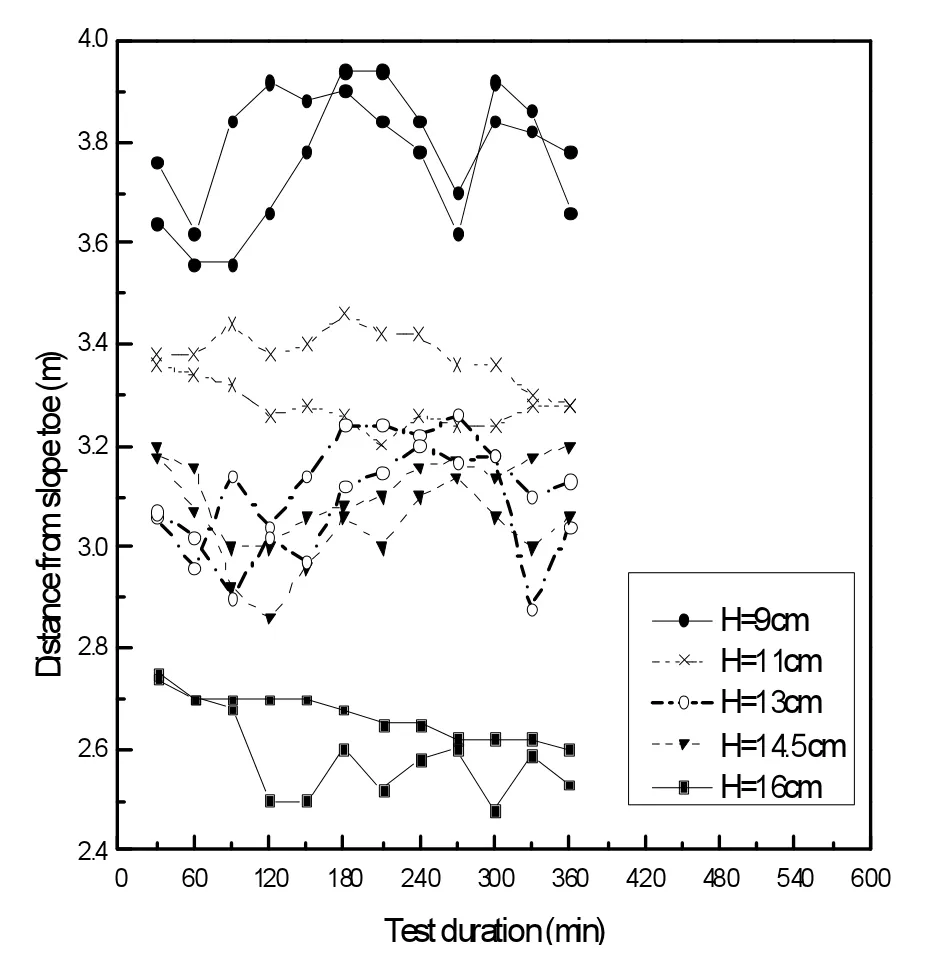

通過實驗發現在波浪的作用下沙壩形成后沒有靜止不動,而是隨時間存在離岸和向岸的往復振蕩運動,且不同的波浪作用下沙壩剖面呈現出不同的運動狀態。為了更直觀地了解沙壩形成后的運動,圖3、4給出規則波作用下的沙壩峰隨時間變化的位移圖,考慮到實驗的重復性,圖中給出了同一個波況下的兩組實驗結果。通過圖3、圖4可以看出,實驗中規則波作用下1:10和1:20的海岸模型,沙壩的離向岸的振蕩都很劇烈,H=9cm、H=14.5cm和16cm時,振蕩的幅值要更大,說明在一定小的和一定大的規則波作用下沙壩的振蕩幅值會更大。由沙壩的最終運動距離可以看出,波高較小時,沙壩運動最終呈現出向岸運動趨勢,隨著波高的增大,最終運動趨勢逐漸呈離岸。于是可得出規則波作用下,在波高H=9cm時沙壩運動趨勢均是向岸的,H=16cm沙壩的運動趨勢基本上都是離岸的。H=14.5cm,沙壩的運動趨勢近似于離向岸的臨界。從而可以得出沙壩運動趨勢的臨界植依賴于入射波的波高,與地形坡度無關。

四、波群作用下沙壩剖面運動特征

圖5是根據有效波高 H1/3=9cm和13cm,系數δ=0.25、0.5、1.0的波群作用在1: 10的海岸模型,形成的沙壩剖面隨時間的運動歷程得到沙壩峰位移圖。由圖5可見,在相同有效波高的情況下,隨著調制系數的增大,波群作用下沙壩的振蕩運動次數逐漸減少,說明振蕩逐漸減弱。由于調制系數越小,波群越近似于規則波,系數越大波群的群性越明顯,所以可以說明這個現象跟規則波的結論是類似的。同時由圖和表中可得到沙壩的運動趨勢,發現在有效波高較小的 H=9cm的波群作用下,沙壩均表現為向岸運動。在有效波高較大的 H=13cm的波群作用下沙壩是離岸運動的。這與規則波得到的小波高作用下沙壩呈向岸運動趨勢,大波高作用下是離岸的趨勢結論也是一致的。

圖6是根據有效波 H=9cm和13cm,系數δ=0.25、0.5、1.0的波群作用在1: 20的海岸模型,形成的沙壩剖面隨時間的運動歷程得到沙壩峰位移圖。由圖6得到的結論與1:10坡度下波群實驗的結果類似,在有效波高較小的 H=9cm的波群作用下,沙壩均表現為向岸運動。在有效波高較大的 H=13cm的波群作用下沙壩是離岸運動的。沙壩的運動振蕩次數隨著波群調制系數的增大而減少,這種振蕩次數少于同種波況作用在1:10坡度下的結果。

五、結論

本文研究了規則波和波群作用下沙壩剖面在不同坡度海岸上的運動特征,得出結論如下:

1.規則波情況下,沙壩存在離向岸的振蕩運動,沙壩離向岸運動的臨界值依賴于入射波高,不受地形初始坡度的影響。但沙壩離向岸的運動幅值和運動速度還是受初始坡度的影響。實驗中發現大波高H=16cm作用下的沙壩總的運動趨勢是離岸的,小波高H=9cm作用下沙壩的總體運動趨勢是向岸的,波高H=14.5cm的規則波介于離向岸的臨界波高。

2.波群情況下,沙壩的振蕩運動弱于規則波作用下,沙壩較多時刻處于離岸或者向岸的單一方向運動,振蕩運動隨著波群調制系數的增大而減弱,且明顯弱于規則波作用。與規則波結論類似,在較小波高( H=9cm)作用下,沙壩呈向岸運動趨勢,在較大波高( H1/3=13cm)作用下,沙壩最終呈離岸運動趨勢。

[1]柯馬爾.海灘過程與沉積作用,邱建立、莊振業、崔成琦譯,北京:海洋出版社,1985.

[2]陳士蔭,顧家龍,吳宋仁編.海岸動力學[M].北京:人民交通出版社,1995.

[3]Hoefel F,ElgarS.Wave-induced sediment transport and sandbar migration [J].Science,2003, 299: 1885-1887.

[4]尹晶,鄒志利,李松.波浪作用下沙壩不穩定性實驗研究 [J].海洋工程,2008,26(1),40-50.

圖1 實驗設置

圖2:海岸剖面地形測量

表1 實驗波浪要素

圖3 規則波作用在1:10坡度沙壩峰運動位移

圖4 規則波作用在1:20坡度沙壩峰運動位移

圖5 波群作用下的沙壩峰運動位移(1:10坡度)

圖6 波群作用下的沙壩峰運動位移(1:20坡度)

國家自然科學基金資助項目(項目編號:50479053;10672034)