多途徑治療運動神經元病32 例

張志軍,馮來會,王寶亮,趙 鐸

(1.鄭州人民醫院,河南 鄭州450012;2.河南中醫學院第一附屬醫院,河南 鄭州450000)

運動神經元疾病(motor neuron disease,MND)是一組累及上、下運動神經元細胞,癥見肌肉萎縮無力、肢體強痙、聲音嘶啞、飲水嗆咳等癥狀的神經系統疑難疾病,發病原因與自由基氧化損傷、自身免疫、環境因素、病毒感染、遺傳等多種因素有關[1],嚴重者累及呼吸肌,危及生命。如何改善患者臨床癥狀、生存質量是MND 治療的重點,調節機體免疫功能是MND 目前研究、治療的一個方向,單純西藥治療效果欠佳。2007 年6 月—2014 年6 月,筆者采用多種途徑治療運動神經元病32 例,總結報道如下。

1 一般資料

選擇本院神經內科住院MND 患者32 例,年齡20 ~29 歲者9 例,30 ~39 歲者13 例,40 ~49 歲者6 例,50 ~59 歲者2 例,60 歲及以上者2 例;病程1 a以內者7 例,1 ~2 a 者13 例,3 ~5 a 者3 例,6 ~7 a者9 例;分型為進行性脊肌萎縮癥17 例,原發性側索硬化癥6 例,肌萎縮性側索硬化癥6 例,合并進行性延髓麻痹3 例。按照病情程度分級:其中I 級3例,II 級9 例,III 級13 例,IV 級7 例,V 級0 例。總體以中、重度患者為主,無終末期患者。

2 診斷標準

按照《國外醫學·神經病學神經外科學分冊》[2]標準。①隱襲起病、緩慢進展的上、下運動神經元性癱瘓。②既有肌肉萎縮和肌束震顫,又有腱反射亢進和病理反射。③延髓癥狀可見構音障礙,吞咽困難,舌肌麻痹、萎縮、肌纖維震顫。④缺乏以下體征:客觀感覺障礙、膀胱直腸障礙。⑤排除頸椎病、脊髓或腦干腫瘤、多發性肌炎。⑥肌電圖:在下運動神經元病損區,呈現神經源性肌萎縮的肌電圖表現。

3 治療方案

所有患者均采用多途徑治療。①西藥給予維生素B1(由天津華津制藥有限公司生產,批號08121402,10 mg/片),1 片/次,3 次/d,口服;甲鈷胺(由北京星昊醫藥股份有限公司生產,批號0803181),肌肉注射,3 周為1 個療程,1 個療程后停用。②中藥給予自擬方治療,藥物組成:黃芪60 g,黨參30 g,淫羊藿30 g,巴戟天30 g,當歸30 g,知母15 g,黃柏15 g,金銀花30 g,連翹20 g,紅花15 g,水蛭10 g,地龍30 g,白芥子10 g,伸筋草30 g,雞血藤30 g。水煎服,1 d 1 劑,早晚2 次分服,2 個月為1 個療程。③針灸治療:穴位主要選取手足陽明經穴、背俞穴、督脈經穴、華佗夾脊穴。主穴:足三里穴、曲池穴、合谷穴、陰陵泉穴、風池穴、脾俞穴、腎俞穴、大椎穴、華佗夾脊穴。配穴:氣海穴、關元穴、命門穴、豐隆穴、內庭穴、三陰交穴。每次選8 ~12 穴。風池采用平補平瀉法,三陰交采用補法,豐隆、內庭采用瀉法,留針30 min;其余穴位給予溫針灸法,每穴灸2壯,共灸30 min。每日治療1 次,2 個月為1 個療程。

4 觀測指標及方法

4.1 自擬癥狀評分指標

肌肉跳動。①范圍:0 分,無肢體;1 分,1 個肢體或1/4 軀干;2 分,2 個肢體或1/2 軀干;3 分,3 個肢體或大于1/2 軀干。②時間:0 分,無跳動;1 分,累加<1 h/d(周);2 分,累加1 ~4 h/d(周);3 分,累加>4 h/d(周)。肌肉萎縮:0 分,無肌肉萎縮;1 分,1 個肢體;2 分,2 個肢體;3 分,大于3 個肢體。構音障礙:0 分,言語清楚;1 分,言語含糊,但能聽懂;2 分,言語含糊,能聽懂部分;3 分,1 個字不能聽懂。吞咽:0 分,進食正常;1 分,飲水咳嗆,進食時間正常;2 分,飲水咳嗆,進食時間<30 min;3 分:飲水咳嗆,進食時間≥30 min。舌肌:0 分,無汗顫;1 分,輕度汗顫,舌邊有輕度萎縮;2 分,明顯汗顫、舌尖萎縮,但尚平整;3 分,舌體萎縮小,舌質萎縮,高低不平。肌力。①范圍:0 分,V 級;1 分,IV 級,≤V 級;2 分,II 級,≤IV 級;3 分,≤I 級。②程度:0 分,無肢體;1 分,1 個肢體或1/4 軀干;2 分,2 個肢體或1/2 軀干;3 分,3 個肢體或大于1/2 軀干。治療前后臨床癥狀評分及神經功能缺損評分按照參考文獻[3]標準。

4.2 治療前后血清SIL-2R 水平測定

血清 SIL-2R 水平采用酶聯免疫吸附法(ELISA)測定,試劑盒由北方免疫試劑研究所提供,治療前、后各檢測1 次,操作嚴格按試劑盒說明書進行。

5 療效判定標準

根據自擬癥狀評分判定療效。顯效:分數減少≥60%。有效:分數減少<60%。無效:分數減少≤30%。

6 統計學方法

采用SPSS 13.0 統計分析軟件處理。計量資料數據以均數(±標準差(s)表示,組間比較采用t 檢驗;計數資料組間比較采用χ2檢驗;等級資料組間比較采用Ridit 分析。以P <0.05 為差別有統計學意義。

7 結 果

顯效18 例,有效12 例,無效2 例,有效率為93.75%。

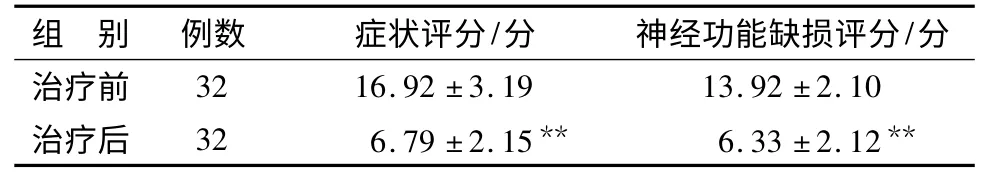

7.1 治療前后癥狀評分及神經功能缺損評分對比見表1。

表1 治療前后癥狀評分及神經功能缺損評分對比

表1 治療前后癥狀評分及神經功能缺損評分對比

注:與同組治療前對比,** P <0.01。

組 別 例數 癥狀評分/分 神經功能缺損評分/分治療前32 16.92 ±3.19 13.92 ±2.10治療后 32 6.79 ±2.15** 6.33 ±2.12**

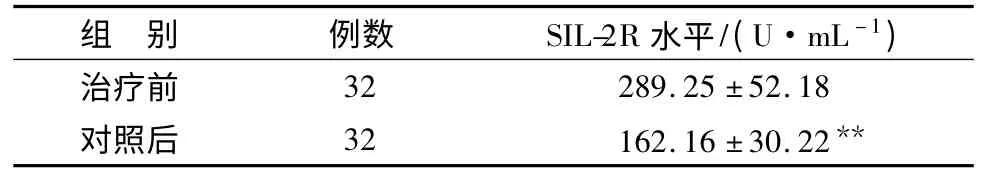

7.2 治療前后血清SIL-2R 水平對比見表2。

表2 治療前后血清SIL-2R 水平對比

表2 治療前后血清SIL-2R 水平對比

注:與同組治療前對比,** P <0.01。

組 別 例數 SIL-2R 水平/(U·mL -1)治療前32 289.25 ±52.18對照后 32 162.16 ±30.22**

8 討 論

機體免疫功能紊亂是運動神經元病的發病原因之一。血清SIL-2R 與機體免疫反應有密切關系,醫學研究[4]顯示:MND 患者血清SIL-2R 水平較正常患者顯著升高。血清SIL-2R 升高對機體免疫功能的影響主要表現在以下幾個方面:①SIL-2R 是T 細胞膜上的白細胞介素-2 受體(IL-2R)α 鏈脫落進入血液的成分,是T 細胞被激活的標志。②SIL-2R與IL-2 相結合,能夠抑制T 細胞單克隆增殖,使淋巴細胞功能衰竭而失去免疫功能。③導致NK 細胞活性下降,機體免疫功能嚴重紊亂,失去正常的免疫應答;因此,血清SIL-2R 水平能夠反應出免疫性疾病的病情變化。

中醫學無運動神經元病病名,根據其臨床癥狀,應當屬中醫學“萎證”范疇,屬本虛標實之證,病機變化分為3 個方面:①脾腎不足、氣血虧虛乃發病的根本原因[5]。腎為先天之本,主納氣藏精,乃全身氣血生化之根本;脾為后天之本,主統血,脾胃主運化水谷,乃氣血生化之源。若脾腎不足,氣血失先天生化之本,失后天生化之源,最終導致氣血虧虛,機體肢體、經絡、肌肉均失氣血濡養而發為萎病。②正氣不足、濕熱侵淫。“正氣存內、邪不可干;邪之所湊、其氣必虛”。機體正氣不足,免疫力低下,濕熱之邪乘虛犯肺,“肺熱葉焦”而不能輸布津液,使四肢、肌肉、筋脈失去榮養,痿弱不用;同時,津液循行不暢,使經絡阻滯而發病。正如張子和所說:“大抵痿之為病,客熱皆因而成……總因肺受火熱葉焦之故,相傳于四臟,痿病成矣!”③血瘀痰濁、濕熱毒邪搏結為患,加重病情。濕熱毒邪侵犯人體,必然阻礙氣血循行,導致痰濁內生、氣血阻滯,形成痰濁瘀血互結之勢;同時,與濕熱毒邪交織搏結,致使經絡不通、氣血失和而加重癥狀。

本病病機復雜,氣血經絡同時為病,病情纏綿難愈,治療棘手。單純西藥治療,或者途徑單一的治療方法效果欠佳,采用多途徑、全方面治療方能收獲全效。本研究給予甲鈷胺、維生素B1局部肌肉注射以營養神經,并聯合中藥口服。中藥方中以黃芪、黨參為君,健脾和胃、益氣養血,培補后天之本,充盈氣血生化之源,使肢體、肌肉、經脈得氣血濡養。以淫羊藿、巴戟天為臣,溫腎陽、益精血,補益先天之本;與黨參、黃芪配伍,使先天與后天相得益彰,氣血化源無窮,補益一身氣血之虧虛,扶助正氣為治療萎證之根本所在。知母、黃柏清濕熱。金銀花、連翹清熱解毒,祛除外邪。當歸養血活血,配合枸杞子補腎氣,使肝腎陰血充足,督脈通暢,帶脈收引,促進肌肉和筋脈功能恢復。佐紅花、水蛭、地龍活血化瘀,通絡消滯。白芥子燥濕化痰通絡。伸筋草伸筋通絡。雞血藤養血活血通絡。全方立足于扶正祛邪的根本治療方法,以培補正氣為治療根本,補脾腎、養氣血,使機體正氣充足以祛邪外出;在此基礎上給予清熱、祛濕、解毒等治療,使邪有出路;同時,輔助給予活血化瘀、化痰通絡等治療,使氣血循行通暢,全身肢體、肌肉、經筋均得氣血濡養而萎證自除。

藥物治療同時,為增強療效,同時配合針灸治療。《素問·痿論篇》曰:“陽明者,五藏六府之海,主潤宗筋,宗筋主骨而利機關也。”針灸取穴應首選多氣多血的陽明經穴[6],正是“治痿者,獨取陽明”之意;痿證的發病又與肝、腎、脾等臟腑密切相關,針灸治療應同時選取肝、脾、腎相應的背俞穴,根據虛實寒熱進行調補,正如《素問·痿論篇》曰:“各補其滎而通其俞,調其虛實,和其逆順。”諸穴配合,共奏療疴起痿之效。督脈為陽脈之海,針灸選取督脈經穴及鄰近督脈、脊髓的華佗夾脊穴,“陷下則灸之”,以灸為主,針灸并用,采用補虛瀉實之法,達到疏通經脈的作用。

本研究治療運動神經元病32 例,結果治療后能明顯降低臨床癥狀評分、神經功能缺損評分,說明采用中西醫結合、針藥并用多途徑治療運動神經元病療效確切;同時,該方法能夠顯著降低血清SIL-2R水平(P <0.01),提示可能是通過調節機體免疫功能實現的。

[1]吳江. 神經病學[M]. 北京:人民衛生出版社,2012:330 -331.

[2]李洵樺,梁秀齡.運動神經元病研究的現狀和展望[J].國外醫學:神經病學神經外科學分冊,1999,26 (4):177 -179.

[3]鄭筱萸.中藥新藥臨床研究指導原則[M].北京:中國醫藥科技出版社,2002:151 -153.

[4]王小冬,吳祖舜,高俊風,等.運動神經元病患者血清SIL-2R 水平檢測[J]. 中風與神經疾病雜志,1999,16(1):37 -38.

[5]趙晶,杜寶新. 從肺脾辨治運動神經元病[J]. 新中醫,2012,44(6):6 -7.

[6]馬巾英,李淑紅. 針灸配合中藥治療運動神經元疾病20 例[J].實用中醫內科雜志,2007,21(1):92 -94.