論作業成本法在公立醫院成本管理中的應用

湯婷婷 由寶劍

論作業成本法在公立醫院成本管理中的應用

湯婷婷 由寶劍

作業成本法作為成本管理的一種有效方法,對公立醫院成本管理具有明顯的優越性。文章分析了目前我國公立醫院成本管理存在的不足,對作業成本法進行了概述,著重論述了作業成本法在醫院成本分析與控制中的應用,以期為公立醫院成本管理的有效實施提供幫助。

ABC;作業成本法;公立醫院;成本管理

一、研究背景

2009年國家啟動了新的醫藥衛生體制改革,提出公立醫院需“加強成本核算控制”。2010年,財政部、衛生部印發了新的《醫院財務制度》和《醫院會計制度》,明確了公立醫院通過成本核算和成本分析來加強成本管理的基本要求。然而傳統的醫院成本管理模式存在諸多不足。首先,成本核算有待進一步規范,間接費用分配的準確性不高。其次,成本控制有待加強。傳統成本管理方法注重對成本的事后計量,卻忽視了對成本發生過程的分析與控制,資源得不到合理配置。最后,成本決策有待完善。目前大多數醫院成本管理只核算到科室層次,且成本核算結果僅作為科室獎金分配的依據,成本核算信息的利用價值不高,決策支持作用的發揮受到很大限制。國外醫院在20世紀90年代將作業成本法(Activity Based Costing,ABC)應用于成本管理,提高了成本核算的準確性,為醫院的成本控制與管理提供了更為可靠的依據。我國越來越多的醫院已經認識到作業成本法的優越性,開始了探索和實踐之路。

二、作業成本法概述

作業成本法是一種成本計算和管理方法,通過動態追蹤反映所有的作業活動,計量作業和成本對象的成本,旨在提供更為準確的成本信息,評價作業業績和資源利用情況,提高成本信息的決策作用。

(一)基本原理

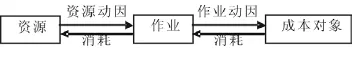

作業成本法的基本思想是“作業消耗資源,產品或服務消耗作業;生產導致作業的發生,作業導致成本的發生”。作業成本法與傳統的成本管理思想不同的是,在資源耗費與成本對象之間設置“作業”這一橋梁,醫療服務過程被當作由一系列的作業組成的動態過程,作業的實施則產生了對醫療資源的耗費。在成本分配環節,則是先將資源成本被分配給作業,再將作業成本分配給成本對象,見圖1。

(二)基本概念

圖1 作業成本法的基本原理

1.作業。從廣義上說是產品或服務制造過程中的一系列經濟活動。對醫院來說,即醫院向患者提供醫療服務過程中的各個環節,如診斷、各項化驗檢查、手術(消毒、探查)、護理等。作業的劃分可能與醫院科室的劃分不一致,有時一個作業要幾個科室協作完成,有時幾個作業都由一個科室來完成。作業成本法將相同或相近性質的作業并為一組,形成作業中心,以減少費用歸集、分配的次數并相應簡化成本核算過程。

2.作業鏈。是指一系列有序的作業集合體。醫院的作業鏈,是指針對各個不同的病種所施行的各項醫療服務項目(診療、護理、隨訪等)的集合。

3.資源。是初始形態上的各種勞動耗費,醫院的資源一般包括人員工資、材料、設備等。

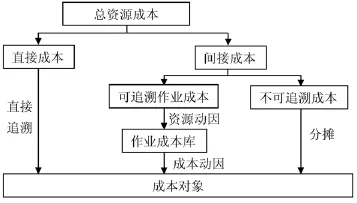

4.成本。作業成本法下的成本可分為以下三種:(1)直接成本:可直接追溯至某一特定產品或服務的成本;(2)可追溯至作業成本:只能追溯至有關的作業卻不能追溯至產品或服務的成本;(3)不可追溯成本:既不能直接追溯至產品或服務,也不能追溯至某項作業的成本。

5.作業成本庫。將每一個作業中心所發生的成本歸集起來,就得到一個成本庫。不同的成本庫使得在分配成本時可選擇不同的成本動因,改善了單一分配標準的弊端,有助于成本信息可靠性和準確性的提高。

6.成本對象是成本分配的終點,是作業產出的結果。對醫院來說,成本對象通常是某種醫療服務項目。

7.成本動因,是成本分配的標準,揭示了成本與分配對象之間的某種必然聯系,即作業的量化基準,包括以下兩個方面:(1)資源動因是資源成本分配到作業時所選擇的分配標準,衡量資源消耗量與作業之間的關系。(2)作業動因是將作業成本分配到成本對象的依據,如檢驗的數量可以作為檢驗科室的作業動因。

三、作業成本法在公立醫院中的應用

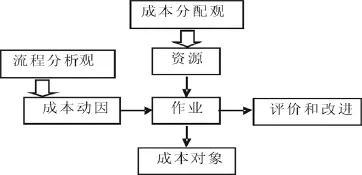

美國成本管理教授彼特﹒特內爾(Peter B.B.Turney)于1991年提出“二維作業成本模型”,見圖2,用來描述作業成本法。

圖2 二維作業成本模型

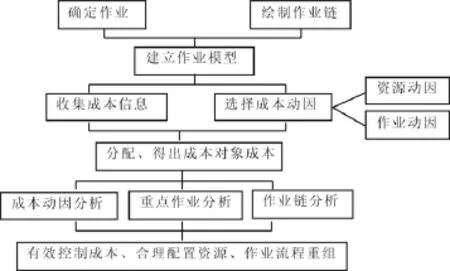

由圖2可以看出,該模型是一個以“作業”為原點的平面坐標系。縱軸表示“成本分配觀”,即作業成本核算;橫軸表示“流程分析觀”,即作業成本管理。作業成本核算和作業成本管理密切聯系、不可分割,構成一個完整的作業成本管理體系,圖3列示了作業成本法的技術路線圖。

圖3 作業成本法的技術路線圖

目前我國對作業成本法的研究主要集中在成本核算方面,而相對忽視了成本核算后的作業成本分析與控制,缺乏關于作業成本管理模式的研究。因此,本文在對有關專家學者關于作業成本核算方面的研究成果進行簡要綜述歸納的基礎上,重點討論了作業成本法在成本分析與控制上的應用,以充分發揮作業成本法的成本控制和決策作用。

(一)作業成本核算研究

在《基于作業成本法的醫院消毒滅菌成本測算研究》(2012,劉燕玲、高錄濤、陳海花),《作業成本法在醫院調劑服務成本測算中的應用》(2011,楊樟衛、朱梁),《基于作業成本理念,實證醫療服務項目成本》(2010,劉輝、苗青、崔柳)等文獻中,各位專家學者對作業成本核算在醫院的應用,包括作業的劃分、成本動因的選擇、成本分配的步驟等,做了詳細具體的分析,因此這里不再贅述,只做簡要介紹。

通過文獻查詢、專家咨詢等方式,本文做出作業成本核算的簡明步驟圖,見圖4。一般而言,醫院發生的針對成本對象的直接成本所占的比例較少,更多的成本是以間接成本的形式存在,這就在客觀上產生了對作業成本法的需求。作業成本法下,直接成本的歸集與傳統的成本計算方法是一樣的,即直接計入到各成本對象中,不同點體現在對間接成本的分配上,即通過確認作業、資源動因和作業動因,先將資源成本分配到作業上,再將作業成本歸集到成本對象上。間接成本和直接成本被同等對待,間接成本的攤銷方式更加合理,得到的最終成本更加準確和客觀。

圖4 作業成本法核算簡明步驟圖

需要強調的是,作業成本法并非只是簡單意義上的成本會計核算,其根本目的在于成本管理。近年來,以成本核算為切入點的作業成本法在我國公立醫院得到一些應用,但對作業成本管理這一重大而深層的問題還缺乏全面而深入的認識,作業成本法的價值未能充分體現。

(二)作業成本管理研究

作業成本法下,成本核算深入到了資源、作業層次,揭示了“成本發生在哪兒以及為什么發生”,為醫院成本管理工作提供了一個新的思路。作業成本管理,是以作業成本核算為基礎,分別從成本動因、作業以及作業鏈三方面進行分析,達到控制成本、合理配置醫療資源、優化作業流程的目的。

1.成本動因分析

成本動因在一定程度上可以看作是成本發生的原因,通過深入分析成本動因,可以了解哪些作業是多余的、不合理的以及如何加以改善,從而控制成本。

2.重點作業分析

通過作業成本計算,我們得到了各作業占用的資源情況。重點作業分析,就是對這些消耗資源多的作業溯本求源,優化醫療資源的配置,使醫院的作業能力得到充分發揮,從根本上提高資源的總體使用效率。比如,那些對于臨床治療意義不大但卻占用較多資源的檢測項目,可以嘗試逐步取消。對明顯閑置的作業應加以適當調整,提高資源的利用率。

3.作業鏈分析

作業鏈是對現有工作流程的一種反映,也是作業成本管理中最重要的內容。按照不同的劃分標準,可以將作業分為增值作業、不增值作業(依據作業鏈中的作業是否能夠為最終的產品增加價值),以及高效作業、低效作業(根據作業完成效率的高低)。對作業鏈進行分析,識別增值作業和不增值作業、高效作業和低效作業,進行作業流程重組,從而提高整條作業鏈的工作效率。所謂作業流程重組,就是以作業流程為改造對象,從作業流程和客戶滿意度出發,對現有的作業流程進行再思考和再設計。流程重組的目標一般包括簡化流程循環,減少等待時間,提高服務水平,最大限度地提高醫院的工作效率。

醫院作業流程重組可以按以下步驟進行:(1)通過了解某項病種或某一病人的醫療流程來繪制醫療流程圖,表現為由一系列作業或作業中心構成的作業鏈。(2)確定重構作業鏈、實施流程重組的方法。(3)分析目前的作業鏈及醫療流程模型,尋找需要改進的地方。(4)找到解決方案,建立新的作業流程圖并進行可行性研究。(5)對新的流程進行修正、確定并組織實施。

步驟(2)中涉及的重構作業鏈的方式,主要包括以下幾種:①消除不增值作業或多余作業;②改善低效作業,如盡量減少藥品搬運次數、提高員工作業熟練程度等;③合并那些關系密切、性質相似的作業,提高作業總體效率;④對那些復雜的、可進一步細化的作業進行再分解;⑤從各種備選作業中選擇最佳作業,提升整條作業鏈的質量;⑥協調各科室間作業聯系,實現作業共享。

由于醫療行業的特殊性,在進行作業鏈重構時,一些不增值作業必須要保留,如咨詢、導診、護士的三查七對、藥劑部門的發藥復查等服務,它們對醫院的正常運營管理、降低醫療差錯、保證人民生命安全是必要的。

4.應用舉例

現以手術室為例進行說明。為保證一臺手術順利有效進行,有關作業及其構成的作業鏈為:手術編排→從病房接病人往手術室移動→手術登記→準備手術所需器械及材料、藥品→配合醫生進行手術→清點器械→送病人從手術室到病房→清潔器械。

手術室主要的作業動因是人工小時數和手術時間。成本動因分析要求醫院管理者加強與醫生的有效溝通,合理安排手術編排,減少因編排失誤導致的無效時間浪費。另外,還可以采用使閑置的護士得到充分利用的方式,提高工作效率。

與某醫院財務專家咨詢得到,手術室各項作業中消耗資源最多的是“進行手術作業”(一般占到手術室成本的60%以上),需要對其重點分析。其中,手術的衛生材料費、藥品費是構成“進行手術作業”的主要耗費,每年手術室的此項消耗達數百萬元。因此,醫院必須加強手術室衛生材料(紗布、繃帶、棉墊等)和藥品的管理,減少資源的浪費。

在對這一條作業鏈進行分析時我們發現,病人進行手術前進行的“手術登記作業”所記錄的信息在“手術編排作業”中已經存在,屬于重復操作。若在“手術編排作業”時將相關信息做成信息條,手術前核對,而不是再次登記,可簡化作業流程。術后的“清潔器械作業”若外包給專門的清潔公司,無疑會簡化手術室醫護人員的工作,將更多的時間用于照料病患。

四、結語

我國醫院引入作業成本管理模式,可以彌補傳統成本管理的不足,對于降低醫療成本、提高醫院運營績效、制定合理的預算補助標準和醫療服務收費標準具有十分重要的意義。但是由于醫院是公益性單位,在應用作業成本法時,不能一味地追求經濟效益,應在努力提高服務質量的同時重視成本的節約,實現社會效益和經濟效益的雙贏。

[1]劉輝,苗青,崔柳.基于作業成本理念實證醫療服務項目成本[J].會計之友(下旬刊),2010,04:48-50.

[2]潘佳佳.基于作業成本管理的醫院成本管理模式初探[J].財會通訊,2011,05:123-124.

[3]楊樟衛,朱梁.作業成本法在醫院調劑服務成本測算中的應用[J].中國藥房,2011,21:1946-1949.

[4]劉燕玲,高錄濤,陳海花.基于作業成本法的醫院消毒滅菌成本測算研究[J].護理管理雜志,2012,09:667-668.

[5]李浩,楊春立,薛鐳,朱巖.基于作業成本法的醫院成本管理模型[A].2011年清華醫療管理國際學術會議論文集[C].清華大學經濟管理學院、清華大學醫學院,2011:8.

[6]費峰.作業成本法及其在醫院的應用[J].衛生經濟研究, 2003,10:25-27.

[7]彼特﹒特內爾(Peter B.B.Turney)著;陳儀譯.作業管理的第一本書[M].北京市:中國財政經濟出版社,2006.06.

[8]袁曉蕓.作業成本法在手術室成本管理中的應用研究[D].南華大學,2012.

(作者單位:長安大學、西安交通大學醫學院第一附屬醫院)