莫扎特鋼琴作品中的個性化風格解析

劉明名

(沈陽音樂學院,遼寧沈陽 110015)

莫扎特鋼琴作品中的個性化風格解析

劉明名

(沈陽音樂學院,遼寧沈陽 110015)

古典音樂時期,音樂的作用較巴洛克時期相比已經發生了明顯改變。巴洛克時期最為常見的教會音樂和宮廷音樂的半壁江山已被大量出現的音樂廳音樂所占據。在這個過程中,鋼琴音樂這種器樂題材也隨著時代的發展,在自己內部風格上發生了些許變化。莫扎特作為古典時期鋼琴音樂杰出的代表性人物,其自身在鋼琴音樂的創作風格中創新性地融入了多種其他器樂體裁或形式中的音樂風格,為后人開拓了一條新的路徑,而這也成為莫扎特個人鋼琴音樂創作的濃重烙印。

莫扎特;鋼琴音樂;舞曲風格

一、莫扎特之前,音樂在社會中的地位與其風格、體裁之間的聯系

在音樂會音樂這種表現形式的發展過程中,英國人真可謂走在了世界的最前沿。歷史上第一個在此過程中獲利的音樂會便是一位小提琴家兼作曲家約翰班尼斯特于1672年在倫敦白神父區所舉行的。不可否認,18世紀中期,在城市的迅速發展和相對富有人群不斷增長的歷史條件下,人們通過金錢的方式參與到社會文化生活的大家庭中去,已經成為了一種流行與時尚。這時,音樂廳舉行的晚間音樂會已經與流行小說、通俗戲劇等文化藝術形式一起,成為了18世紀豐富與繁榮人們業余文化的一個新景觀。

從作曲家的角度來來看,他們為這些社會的中產階級創作了大量的器樂獨奏、重奏等作品供其消遣娛樂,這些器樂作品的演出場所常常是在家庭、酒館或集市中。這不僅促使了音樂家們的社會地位開始逐漸提高,也加速了保護人或贊助人這種音樂產業當中最主要關系的沒落。所以,在這個關鍵時期,我們可以很清楚地看到那時的歷史就是和我們現在所身處時代的一個縮影。

在巴洛克時期,一首音樂作品的風格幾乎是完全沒有變化的,這些作品一般是以一個舞蹈主題作為動機,從頭至尾貫穿于整個作品之中。而到了古典時期音樂卻與之不同,盡管一首作品也可能由一種舞蹈節奏或是某些性格主題開始,但是隨著動機的發展與樂思的變化很快就會引出新的主題,并且不斷地進行著變化。這種變化到了古典時期,音樂風格的變換非常迅速,體裁也特別寬泛,從嚴肅的教堂風格到輕盈的舞曲等都是作曲家們手中的創作素材。有趣的是,作曲家們在音樂體裁或風格轉變的時候一般都不會將其標記在樂譜之上,而是由當時的演奏者們心領神會地演奏,他們之間在這件事上似乎達成了某種默契。接下來列舉的便是古典時期最為常見的幾種音樂體裁。

二、莫扎特鋼琴音樂中所包含的各類音樂風格

小步舞曲:小步舞曲(Menuet)是一種起源于西歐民間的三拍子舞曲,速度中庸,最開始流行于法國的宮廷之中,因其舞蹈的步伐較小而得名。由于其風格雍容典雅,所以經常用于描繪許多禮儀上的場景。到了19世紀前葉,這種體裁慢慢被交響曲、奏鳴套曲作為第三樂章使用,而后又被諧謔曲所代替。但仍然有眾多的小步舞曲“隱姓埋名”于古典時期的音樂之中,如莫扎特《F大調鋼琴奏鳴曲》第一樂章的主部主題。

波蘭舞曲:在肖邦之前,波蘭舞曲和瑞典的波爾斯卡舞曲(polska)在風格和創作技法上很相似,都有

很多十六分音符組成的節奏,可見兩種舞曲是同出一源的。其實從巴洛克時期、古典時期再到浪漫主義時期,巴赫、泰勒曼、莫扎特、肖邦等許多作曲家都曾創作過波蘭舞曲,這個時期的波蘭舞曲的演奏速度相對較慢,節奏也較平穩。如莫扎特《D大調鋼琴奏鳴曲》的第二樂章主題,即是很明顯的這種波蘭舞曲風格。

吉格:吉格最早是一種活潑歡快的民間舞蹈——而這種舞曲音樂的基本元素,發源地是16世紀的英國,和今天的愛爾蘭舞曲、蘇格蘭鄉村舞曲有很大關聯。吉格舞曲最初是2/4拍,但為了使其適應各種各樣的拍子進而將其分組,其中包括單拍吉格(singlejigs)、滑動吉格(slipjigs)、輕吉格(lightjigs)和三拍吉格(treblejigs)。例如,在莫扎特的《降E大調第六鋼琴奏鳴曲》的第一樂章、《降B大調第八鋼琴奏鳴曲》的第一樂章等,都有吉格舞曲風格的出現。

加沃特:據說是源于居住在多凡的加沃特民族。16世紀起由民間舞蹈演變為巴洛克風格的宮廷舞,是16、17世紀宮廷大臣跳的一種古老的法國宮廷舞,一般排在小步舞曲之后。在進入宮廷以前,它在民間的表現形式是一種較為輕快的輪舞,隊形為閉合或打開的圓圈,每個圓圈都由一對技巧高超的舞者領舞。如莫扎特《D大調鋼琴奏鳴曲》第三樂章中變奏曲的主題。

布雷:起源于法國鄉間的一種音樂形式,旋律以輕松歡快的形式為主,常常在人們勞動之余為更好的放松心情所使用,人們甚至將一種甜品的名字也命名為布雷,可見它在人們心中的影響,如莫扎特的《g小調第十鋼琴奏鳴曲》中的第一樂章都采用了布雷風格韻味。

對舞:正如名字一樣,是人們在舞蹈的過程中所發掘的一類音樂體裁,來自于民間的鄉村,曲調輕快有活力,如同人們一起舞蹈時的景象一樣,如莫扎特的《g小調第七鋼琴奏鳴曲》的終曲樂章等。

西西里舞曲(田園曲):意大利西西里島的一種古老舞曲,起源于17、18世紀,常常出現在以巴赫和科雷利為代表的器樂和聲樂作品中,到了古典主義時期,西西里舞曲已經非常盛行。莫扎特在其歌劇《魔笛》中所創作的女高音詠嘆調都曾運用西西里舞曲風格;還有在莫扎特的歌劇《費加羅的婚禮》中,第四幕蘇珊娜的詠嘆調“Dehvieni,nontardar”、歌劇《伊多梅紐》中的合唱“Placidoèilmar”、《A大調鋼琴奏鳴曲》第一樂章變奏曲中的主題部分都采用了西西里舞曲的創作手法。

除此之外,還有諸種取材于民間素材且富有異域風情的舞曲。

塔蘭泰拉:源于意大利南部的民間舞蹈,以對舞為基礎、集體舞為主要表現形式為主的一種舞蹈表現形式,舞蹈特點是腿部動作豐富多變,并且節奏強烈、急促。音樂一般為6/8或3/8拍。舞者在表演過程中手持鈴鼓,邊舞邊擊,場面十分熱烈。值得一提的是,塔蘭泰拉舞蹈的來源有一個非常有趣的傳說:十四世紀中葉,位于意大利南部的塔蘭托城一帶出現一種奇怪的傳染病,疾病是被一種名為塔蘭泰拉的毒蜘蛛咬傷所致,受傷者只有瘋狂地跳舞直至大汗淋漓,才能將體內毒素排除,塔蘭泰拉舞蹈的名稱由此產生。如莫扎特《C大調第二十一鋼琴奏鳴曲“華爾斯坦”》第三樂章的插部,變運用了塔蘭泰拉的音樂風格。

上面列出的都是較為常見的舞曲體裁。其實,到了古典主義音樂時期,許多業余演奏者和聽眾不再滿足于一部作品由始至終都由一種舞曲所組成,對于音樂作品中風格多樣性的需求也使得這一創作方式不再流行,并且到了古典主義時期,我們還可以看到很多其他的音樂體裁或風格,并非都由由舞曲構成,包括以下所列出的幾種音樂風格:

騎士音樂:在18世紀的典禮、打獵和戰斗等活動中,在奏鳴曲、進行曲或協奏曲的首樂章中,我們經常會見到進行曲和號角音樂這類音樂形式,常常會聽到與這些與貴族騎士活動相關的音響效果,快速雙拍子的進行曲中經常附帶著干脆的附點音符是這一體裁的主要特點之一,所以也非常容易辨認:

而在其他音樂中狩獵曲算得上是最為常見的一種,它往往是以6/8拍子的形式出現,迅速、熱烈。如莫扎特《D大調鋼琴奏鳴曲》中的的第一樂章和海頓《e小調鋼琴奏鳴曲》中的第一樂章。

個性化風格:除了之前所提到的兩種音樂體裁之外,我們還可以從莫扎特的作品中欣賞到許多從古典音樂表現出來的其他個性化風格。

歌唱風格:這類音樂風格有著相對緩慢的旋律,是一種猶如歌唱般的音樂風格,通常以快速的音符來伴奏。

土耳其音樂:是一種具有濃厚的異國情調并且速度較快的進行曲節奏,三角鐵、鐃鈸、定音鼓和短笛的使用是其音樂風格的主要特征。它主要模仿的是土耳其軍樂隊跟隨使者一同前往歐洲國家時的場景。其中最為典型的作品便是莫扎特《A大調第五小提琴協奏曲》第三樂章的中部和莫扎特《A大調鋼琴奏鳴曲》的第三樂章“土耳其風格”。

風笛和摩塞塔風格:是一種一直持續著低音,模仿嗡嗡聲音,同時,以旋律配上一些較為簡單的舞曲和歌曲為表現形式的音樂風格。

善感風格:這種音樂風格在巴洛克音樂晚期的階段有著非常重要的地位。在德國它被稱作善感風格。引領這一趨向的作曲家是老巴赫最小的兒子卡爾·巴赫,到了后來,許多杰出的作曲家也常常借用者一風格進行創作。

狂飆突進風格:狂飆突進是來自于文學創作中的詞匯,原出于克林格(FriedrichMaximilianKlinger,1752—1831)的戲劇《狂飆突進》。這類音樂風格特別擅長描繪比較激動的情緒,比如莫扎特《G大調第十鋼琴奏鳴曲》中第一樂章的展開部,里面采取了許多不協和音或半音進行的方式,以此來與優雅、平靜的旋律作對比。

幻想風格:幻想風格與之前的善感風格和狂飆突進風格有著緊密的聯系,其主要特征就是在旋律有規律的連續進行時將旋律突然打斷,如上面提到過的莫扎特的《d小調幻想曲》,善感風格和幻想曲的特征被表現得淋漓盡致。

傳統復調風格:顧名思義,這一風格與傳統一詞有著緊密的聯系,尤其是與教堂音樂之間,它具有嚴謹而明顯的復調風格,與前文所提及的其他各種風格相比可謂大相徑庭,并且它很善于模仿和自由對位。前面的幾種風格都屬于華麗風格,而傳統復調風格更注重音樂創作本身的規范。

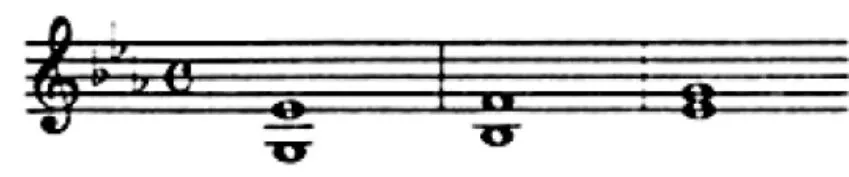

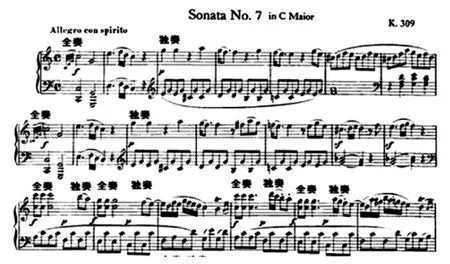

協奏風格:這類音樂風格往往是指在一部獨奏作品中所體現出來的全奏與獨奏相互交替的風格。也許是因為莫扎特特別鐘情于協奏曲這一音樂創作體裁,在其所創作的的鋼琴奏鳴曲中,協奏風格非常常見,莫扎特在1777年在曼海姆旅行演出時為曼海姆作曲家坎納比希的女兒所創作的《C大調鋼琴奏鳴曲》的第一樂章(例1)就大量的運用了協奏風格的創作手法。

三、莫扎特將各類音樂風格融入其鋼琴奏鳴曲中的創作動機

在莫扎特鋼琴奏鳴曲中,我們可以看到非常豐富的各類音樂風格融入在里面,這充分證明了莫扎特天才般的創作才能和作品內容的多樣性,我們從中看到這里不僅有協奏風格一方面,之前所提到的很多舞曲或體裁在莫扎特的奏鳴曲中都可以很容易找到。莫扎特《D大調鋼琴奏鳴曲》的第一樂章呈示部就是一個例子,在這首作品中,就好比萬花筒般炫麗多彩,僅在呈示部所轉換的風格就有20次之多,當然,莫扎特并不是多種風格交替運用的鼻祖。

綜上所述,我們看到了多種音樂風格都體現在了莫扎特所創作的音樂中,這雖然是由海頓、貝多芬共同創造的,但在莫扎特的音樂中表現得尤為突出,就比如前面的《C大調鋼琴奏鳴曲》中,我們可以看到在協奏風格之中還加入了兩種風格以及其他的一些音樂風格。

到了18世紀后期的歐洲,鋼琴這門樂器逐漸的進入到了中產階級人們的家庭中,可以毫不夸張地說,在他們的家庭中鋼琴就是劇院、教堂的替代品,它就好比是一個小型樂隊。但無論怎樣,鋼琴肯定與人聲或樂隊的音響無法相提并論,所以它就需要利用其他的舞臺藝術形式來彌補先天在聲音上的不足。這就是那個時代很多作曲家都喜歡將不同風格的音樂體裁同時融入一部作品之中的一個重要原因。

只要細細地品讀西方音樂史,我們會發現古典時期會形成這種創作風氣還存在著另外一種答案。音樂在漫長的發展過程中,一直與詩歌和戲劇等文學形式有著密切的聯系,因為音樂在最初的階段就是為詩歌或戲劇服務的,比如中世紀時期的素歌和17世紀中后期的意大利歌劇。世界上的事情往往就是這樣,音樂就是以這些形式為自己的“平臺”,在“合作”的過程里逐漸形成了自己的結構,而后音樂繼續發展,最終將詩歌和戲劇這些“平臺”遺忘,在此過程中形成了自己的個性與靈魂,顯然這是人類意識的一種集體忘卻。其實,還有一種說法可以解釋古典時期單一樂章中風格的多樣性:即在音樂這個大家庭里誕生的新成員之后(如交響樂、室內樂和奏鳴曲),在之后不斷發展發過程里,它們曾經利用過的創作方式和方法也就逐漸開始被忘卻,就好像歌詞被“忘記”了,只記得曲調;舞蹈動作“忘記”了,還記得配樂一樣。

不過,正如前文所述,中產階級對音樂文化的迫切需求與渴望是古典時期音樂作品在單一樂章中融匯多種音樂風格這一創作風氣出現的重要原因,而中產階級的社會地位在資本主義中不斷攀升、以致最后終于從貴族和教會手中奪取到了也可享受文化藝術的這個“特權”,這是人類社會與人類文明發展的必然結果。我們在欣賞不同時代的社會、不同類別或不同風格的文化藝術作品的同時,其實也在不斷的思考著不同時代社會風貌的特點。在這一點上,不同時期的音樂作品在不斷的印證著。

[1]賈克·阿達利.噪音:音樂的政治經濟學[M].宋素鳳,翁桂堂,譯.上海:上海人民出版社,2000:70-75.

[2]錢仁康.莫扎特書信集[M].上海:上海音樂學院出版社,2003:28-32.

[3]錢亦平,王丹丹.西方音樂體裁及形式的演進[M].上海:上海音樂學院出版社,2003:42-45.

[4]蘇皮契奇.社會中的音樂:音樂社會學導論[M].周耀群,譯.長沙:湖南文藝出版社,2005:16-24.

[5]于潤洋.西方音樂通史[M].上海:上海音樂出版社,2001:3-10.

【責任編輯 李 菁】

J614

A

1674-5450(2014)05-0183-03

2014-05-08

劉明名,女,遼寧沈陽人,沈陽音樂學院講師。