團體輔導在大學生思想政治教育中的應用——以輔導員運用團體輔導改善學生人際關系為例

郭玉鑄,王 帥

(大連理工大學 城市學院,遼寧 大連 116600)

團體輔導在大學生思想政治教育中的應用

——以輔導員運用團體輔導改善學生人際關系為例

郭玉鑄,王 帥

(大連理工大學 城市學院,遼寧 大連 116600)

良好的人際關系,能夠促成大學生健康人格的養成,這對未來發展至關重要。為探討團體輔導在大學生思想政治教育中應用的可行性,以輔導員運用團體輔導改善整班新生人際關系為例,利用《人際關系綜合診斷量表》對教育效果進行檢驗。結果表明,經團體輔導后整班新生人際關系水平得到提升;輔導員運用團體輔導改善整班學生人際關系水平有立即性效果和持續性效果,團體輔導應用于大學生思想政治教育具有可行性。

輔導員;團體輔導;人際關系

和諧的人際關系是大學生心理健康的重要標準之一[1],也是大學生健康人格的主要內容[2],良好的人際交往能力更是大學生適應社會必備能力。當代大學生都有強烈人際交往渴求,但正處于心理成熟期的他們,往往忽略了語言藝術和溝通技巧的提升,而以高中時代的交往模式和標準行事。這使得很多大學生不適應大學的學習生活,甚至產生不必要的人際交往困擾,嚴重的會影響大學生的正常學習和生活[3]。針對人際關系障礙的團體心理輔導已經成為心理健康教育工作者的常用方法,且效果顯著。國內學者研究表明,團體輔導對改善大學生人際交往困擾和提高大學生心理健康水平有重要意義和作用[4-5]。中央16號文件《關于進一步加強和改進大學生思想政治教育的意見》中明確指出:要把思想政治教育工作和心理健康教育工作結合起來,“根據大學生的身心發展特點和教育規律”“引導大學生健康成長”。因此本研究主要從輔導員的角度,從大學新生成長中的發展性問題——人際關系問題入手,以大學中的一個自然班為對象,設計易理解易操作的團體輔導方案,旨在探討輔導員運用團體輔導改善班級同學人際關系的可行性和有效性,為大學生思想政治教育工作者提供參考。

一、研究方法

(一)研究對象

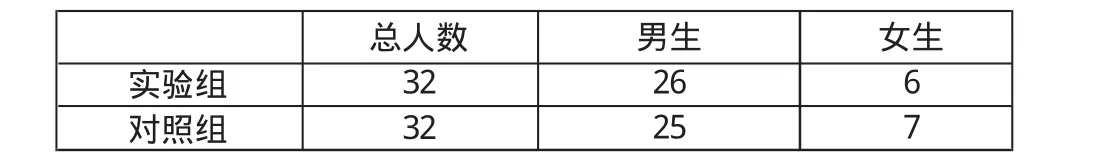

本研究以大連理工大學城市學院理工科大一新生的兩個自然班學生為研究對象。對兩個自然班學生使用癥狀自評表(SCL-90)、大學生人格問卷(UPI)進行心理健康篩查,研究對象中沒有嚴重心理問題,并都承諾全程參與。研究對象選取過程中注重了樣本性別結構的分布,具體見表1。

表1 樣本結構

(二)研究工具

1.人際關系診斷量表

人際關系綜合診斷量表:北京師范大學鄭日昌等編制本量表[6]。量表共有28個條目,由交談困擾、交際困擾、待人接物困擾和異性交往困擾四個維度組成,評分采用“是—非”方式,選擇“是”計1分,選擇“非”計0分。該量表信度效度較好,符合研究要求。

2.人際關系成長團體輔導方案

人際關系成長團體輔導是指在團體情境中,運用團體輔導的理念和技術,通過團內人際交互作用,促使成員在接納、安全、相互尊重的團體氛圍下,協助成員認識自我、悅納自我,增進成員人際溝通的技巧及能力,促進班級同學之間建立良好的人際關系,適應大學的學習和生活。

3.實驗設計

本研究采用實驗組、對照組的前測與后測設計,并輔以追蹤測量。將一個自然班的學生定為實驗組,另一個自然班的學生定為對照組。由輔導員組織實驗組成員進行了為期8周的人際關系團體輔導,對照組不進行任何干預[7]。

二、研究結果分析

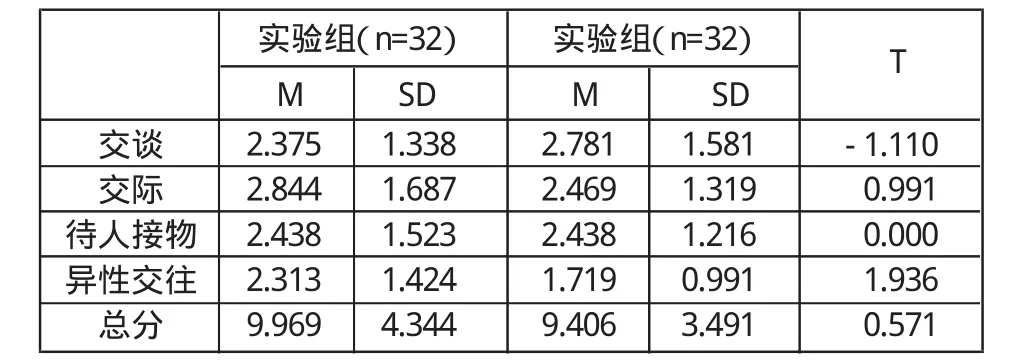

(一)實驗組與對照組前測分數差異比較

在團體輔導前,安排實驗組與對照組進行前測。對前測分數進行獨立樣本T檢驗。結果見表2

表2 實驗組與對照組的前測分數差異

由表2數據可知,在輔導前的測量中實驗組與對照組的人際關系困擾的總分及其四個維度上的分數均沒有明顯的差異。數據分析結果表明實驗組與對照組的前測分數沒有顯著差異,兩組的人際關系困擾程度基本相當,可以通過實驗后測、追蹤測來檢驗團體輔導的效果。

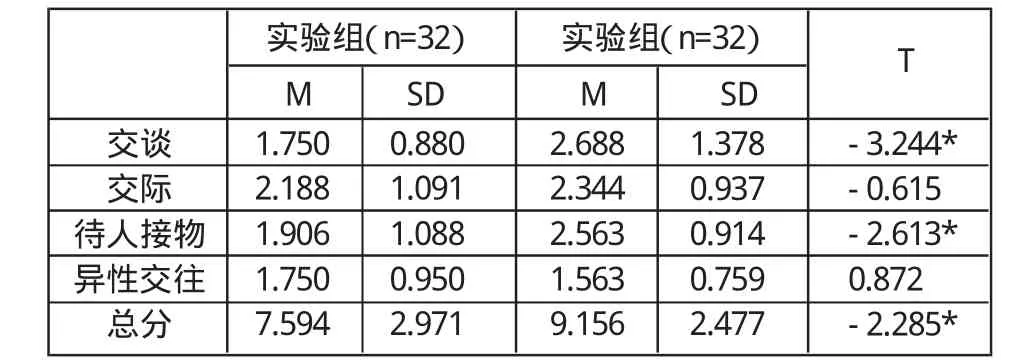

(二)實驗組與對照組后測分數差異比較

在團體輔導結束后,安排實驗組與對照組進行后測。對后測分數進行獨立樣本T檢驗。結果見表3。

表3 實驗組與對照組的后測分數差異

由表3數據可知,經過8次的團體輔導,實驗組被試在交談、待人接物及人際關系的總分上的減值均顯著低于對照組,說明團體輔導對改善班級同學人際關系具有立即性效果。團體輔導可以促進班級同學之間的相互交談,能夠提升學生待人接物的能力,并能總體提升學生的人際交往能力。

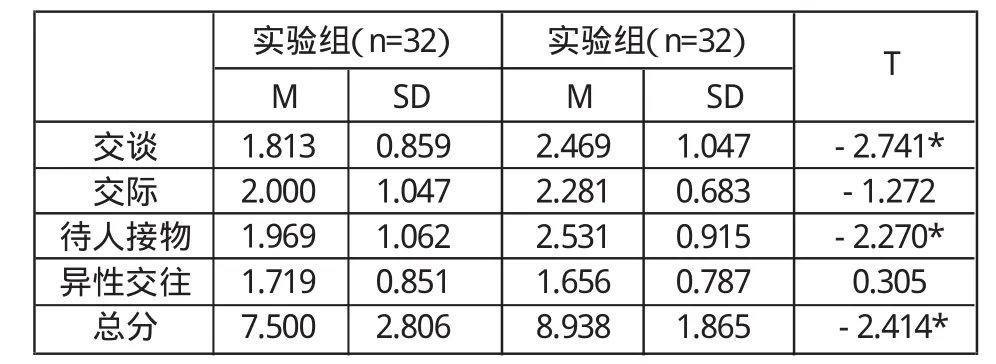

(三)實驗組與對照組追蹤測分數差異比較

團體輔導結束一個月后,對實驗組和對照組進行追蹤測量。對追蹤測量的分數進行獨立樣本T檢驗。結果見表4。

表4 實驗組與對照組的追蹤測分數差異

由表4數據可知,實驗組被試在交往、待人接物及人際交往的總分上仍顯著低于控制組。實驗組被試與控制組被試相比,經團體輔導過后實驗組被試的人際交往能力較對照組的被試有很大提高,并具有一定的持續性。

(四)實驗組與控制組三次測量分數差異比較

為了考察團體輔導對學生人際關系影響的趨勢,本研究對被試進行組內比較,將實驗組和對照組的前測分數、后測分數、追蹤測分數兩兩進行配對樣本T檢驗。

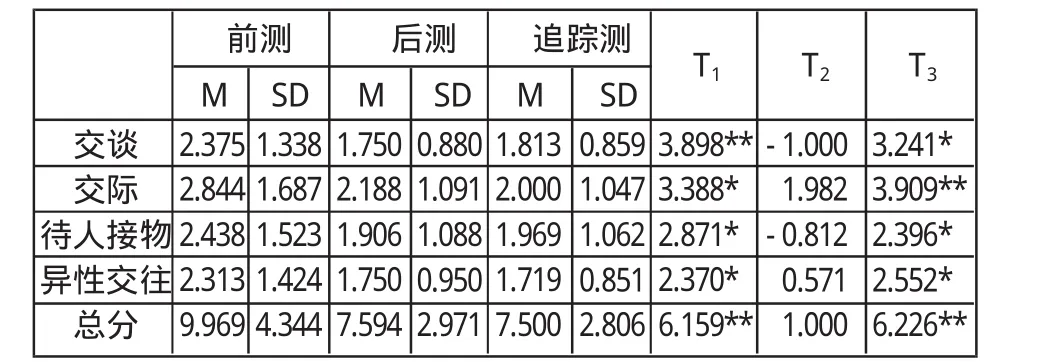

實驗組的三次測量分數差異配對樣本T檢驗結果見表5。

表5 實驗組三次測量分數差異

由T1可知,實驗組被試經團體輔導后的人際關系總體水平有了顯著提高,其在交談、交際、待人接物、異性交往四個維度上的分數變化與輔導前比較達到了顯著水平。結合前面實驗組與對照組后測在交談、待人接物及人際關系的總分上差異顯著的結論,同時與對照組進行的比較排除了成長等因素的影響,說明實驗組被試分數的提高是團體輔導作用的結果。證明團體輔導對改善班級同學人際關系方面有立即性效果。由T2可知,實驗組被試在輔導后一個月在各因子及總分方面雖有所變化,但差異程度并沒有達到顯著性的水平,這表明團體輔導的效果在輔導結束一個月后仍然有效,被試的人際交往水平沒有顯著變化,仍處于較好的發展狀態之中。證明團體輔導具有持續性效果。綜合T1、T2、T3可知團體輔導具有立即性效果和持續性效果。

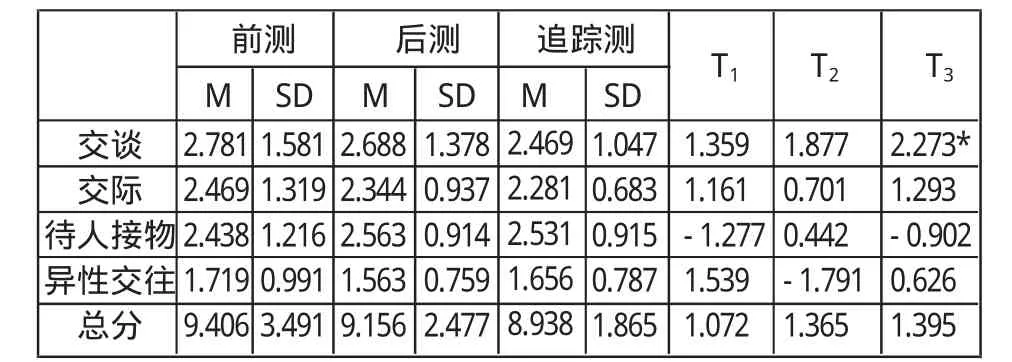

對照組三次測量分數差異配對樣本T檢驗結果見表6。

表6 對照組三次測量分數差異

由表6數據可知,對照組在后測中,待人接物維度分數略有上升,交談、交際、異性交往及人際總分方面分數略有下降,對數據進行差異檢驗,表明人際關系總體水平及其各維度分數沒有顯著的變化。而對照組在追蹤測量中,人際關系總分及其各維度分數雖略有變化,但并未達到顯著性的水平。這表明對照組在在追蹤測量這段時間內,被試的人際關系水平并未有顯著進步。而對照組在前測與追蹤測的比較中發現,隨著新生入學時間的增加,陌生感的消失,不實施干預,被試的交談能力也會有所提升,但這種變化未對本研究結果產生影響。

(五)被試自我評價與他人評價

實驗組被試對團體輔導效果進行自我評價,評價分為4個等級:效果很明顯、效果較明顯、效果不明顯、完全無效。32人全部參加了評價,其中24人認為效果很明顯,約占75%;7人認為效果較明顯,約占21.9%;1人認為效果不明顯,約占3.1%;無人認為完全無效。被試反饋的主觀評價中,絕大部分成員都表示團體輔導對溝通技巧、人際交往等方面是有效果的,并表示愿意再參加相關的團體輔導。對實驗組被試進行追蹤測量的同時,對實驗組班級的輔導員、班導師、任課教師進行了解和調查,他人反饋評價為:班級同學在日常的學習和生活中有很多積極的變化,學生參加集體活動較其他班級更為積極,參加活動的數量及效果均超過其他班級,班級同學之間的交往也比較積極,班級同學之間的關系也較為融洽。

三、研究結果討論

輔導員運用團體輔導改善班級同學人際關系水平有立即性效果和持續性效果。本研究主要是輔導員運用團體輔導從思想政治教育的角度提升整班同學的人際關系水平。通過對團體輔導記錄冊、觀察員記錄表、團體反饋表等材料進行分析,本研究提取出促進班級學生成長的輔導技巧,并依據此分析本研究中的有效因子和不足之處。

(一)團體輔導創造的凝聚力,為被試提供了情感的支持

體現團體凝聚力的指標有團體成員的主動參與程度、出勤率、信任程度、鼓勵關懷程度等。隨著團體活動的推進,被試從陌生到相識、相知,從而創造團體的凝聚力,使成員產生安全感和歸屬感。創造出一種被保護、被理解的環境,團體成員可以將壓抑在內心的消極情緒發泄出來,可以得到其他同學的關心和安慰。這種情感的支持可以幫助學生釋放自己,更清楚地認識自己,能夠讓團體成員放松自己、減少心理防衛、相互幫助、共同面對問題,為提升人際關系水平打好基礎。

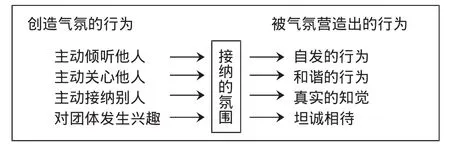

(二)團體輔導營造的接納氣氛,促使被試嘗試積極的體驗、發展適應的行為

團體成員初入團體會產生很多焦慮、害怕等防衛心理。被試擔心自己能否被別人接納、會不會受到傷害、會不會真正得到幫助等等。團體營造的接納氣氛使成員能夠真實地對待他人、接納自我。

由圖可見,團體創造出接納支持的氣氛后,團體成員也會產生積極的行為。團體成員開始嘗試積極的體驗:享受相互關心、相互愛護、相互幫助的友好情誼。同時團體成員開始嘗試發展適應的行為:成員相互之間學習交流經驗、模仿適應性行為、學習人際交往技巧等。團體促使個體產生嘗試積極的體驗、發展適應的行為,會改變個體對人際關系的看法,在現實的人際交往中產生積極的態度和健康的行為[8]。

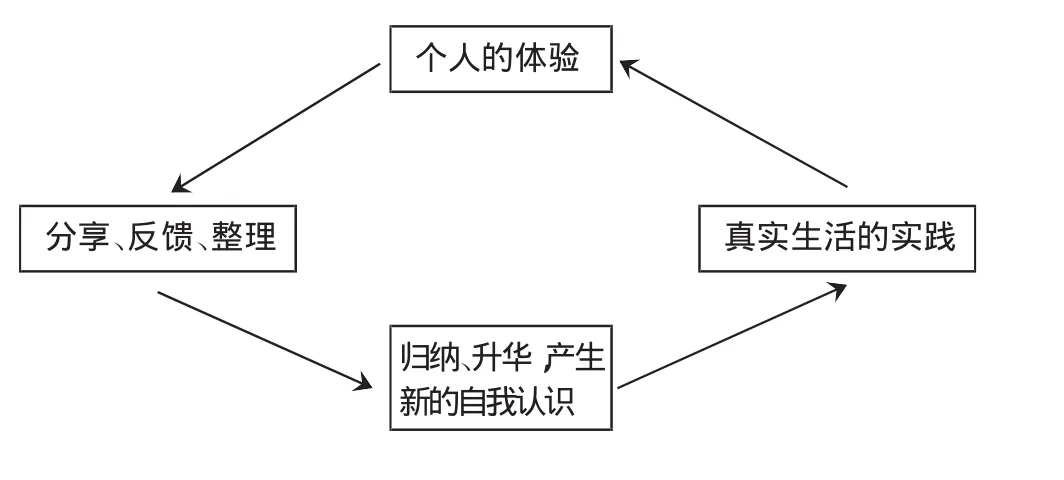

(三)團體輔導引發的自我重認,幫助被試重建理性的認知

團體成員在團體中開放自我,自由表達自我的經歷感受,真誠地與他人交換彼此的情感和看法,通過別人的反饋,更深入地重新認識自我。

由圖可見,團體輔導是個體認識自我的過程。團體輔導使個體有機會了解自己的另一面,即自己不覺察,甚至不易被自己接納的一面,并在團體中公開表露這一面。團體輔導可以幫助個體建立新的自我認同模式和對他人的接納態度,改變過去非理性的信念,建立合理的認知和信念[8]。

(四)輔導員掌控團體輔導的專業技能有待提升,團體輔導方案需進一步改進

輔導員的專業背景一般為思想政治教育類,對于借助團體游戲這種載體進行思政教育的方法還不熟練,在組織團體活動中難免會沿用熟悉的方式掌控活動,與專業的心理健康教師相比專業技能不夠,會對團體輔導的效果產生一定的影響[9]。同時作為思政教育工作的新嘗試,團體活動方案應與專門的以咨詢和治療為目的的團體輔導方案有所區別,活動應以操作簡單、易于理解、參與性互動性強的內容為主,這樣也可以彌補輔導員專業技能方面的不足。

四、研究結論

首先,輔導員運用團體輔導可以顯著改善整班大學生人際關系水平,可以顯著提升學生的交談能力和待人接物能力,團體輔導應用于大學生思想政治教育具有可行性;其次,團體輔導的成長因子主要為團體的凝聚力、接納的氣氛和自我重認;最后,輔導員掌控團體輔導的專業技能需進一步提升,團體輔導方案設計應選擇更適合輔導員操作的活動內容。

[1]教育部思想政治工作司.大學生心理健康教育讀本[M].北京:高等教育出版社,2007:30.

[2]歐曉霞,曲振國.大學生心理健康[M].北京:清華大學出版社,2006:199.

[3]李靜.大學新生適應不良問題與心理調適的對策探析[J].思想理論教育導刊,2013(1):118-120.

[4]汪偉,謝玉蘭.人際交往團體輔導在地方高校的應用[J].中國健康心理學雜志,2008(8):848-850.

[5]鄭凱,何元慶.團體心理輔導改善大學生人際關系的實驗研究[J].中國健康心理學雜志,2009(8):985-986.

[6]鄭日昌.大學生心理診斷[M].濟南:山東教育出版社,1999:234.

[7]趙君,李焰,李祚.敘事取向團體輔導對大學生自我認同的干預研究[J].心理科學,2012(3):730-734.

[8]樊富珉.團體咨詢的理論與實踐[M].北京:清華大學出版社,1996:103-118.

[9]高麗芳.團體心理咨詢技術與心理健康教育教學設計[J].沈陽師范大學學報:社會科學版,2013(6):138-141.

G444

A

1674-5450(2014)05-0154-03

2014-04-11

大連理工大學2012年度教育教學研究基金項目(JXYJ2012022)

郭玉鑄,男,遼寧大連人,大連理工大學城市學院黨委書記、副教授,技術經濟碩士;王帥,男,遼寧錦州人,大連理工大學城市學院大學生心理健康教育中心主任、副教授,思想政治教育碩士。

【責任編輯 趙 偉】