信息技術課程實施與效果的地區差異研究

謝 非,楊海嬌

(云南民族大學教育學院,昆明 650500)

中小學信息技術課程是為培養學生在信息社會中生存所必備的信息技能而開設的課程,在我國已有20余年的歷程,是我國中小學課程體系中的重要組成部分。我國教育發展的地區差異很大,數字鴻溝巨大。雖然在西部大開發、“校校通”工程等國家項目的推進下,西部教育信息化得到了很大的發展,但廣大的西部農村地區和東部發達地區相比,差異仍舊十分巨大。就算是同處于西部相同省份的不同地區,教育發展也差異明顯。而信息技術課程對于在家庭和社區中缺乏信息技術環境的農村地區和欠發達地區,其促進學生信息技能發展的作用尤其重要,值得特別重視。此研究主要關注的是信息技術課程在相同省份不同經濟條件地區信息技術課程的實施和效果差異。

此研究采用調查法和測試法對同處西部的不同地區信息技術課程的實施情況進行了調查。調查對象選擇了云南的不同兩個地區,一個是大理白族自治州洱源縣,為以白族為主的少數民族聚居地;一個是玉溪市紅塔區,為主體民族是漢族的地區。相對而言,玉溪市紅塔區經濟較為發達。在兩地分別發放問卷150 份,回收有效問卷分別是大理州初一 35 份、初二 102 份,玉溪市初一 38 份、初二101 份,兩地區回收的有效問卷數量相當。問卷主要調查學生的基本信息、使用電腦的基本情況、當地信息技術課程實施的時間、方法和內容等。測試僅針對信息技術課程基本完成的初二學生進行,試卷內容主要根據《云南省初中信息技術學業水平標準與考試說明》并參考歷年的會考題,簡要選取和設計了包括基礎模塊和提升模塊多個題目對學生進行測試,以了解學生基本的信息技術能力。

1 兩地學生基本情況分析

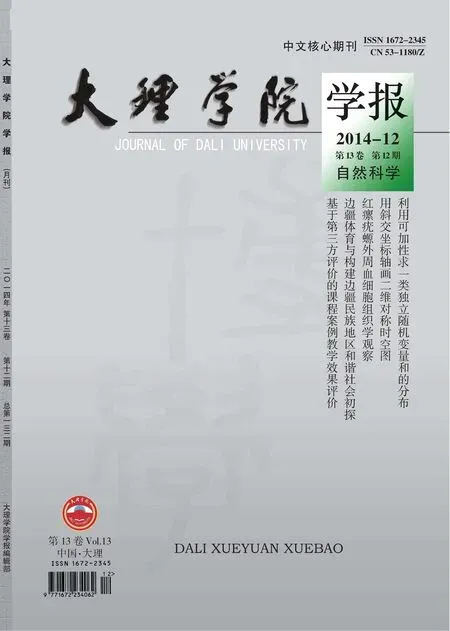

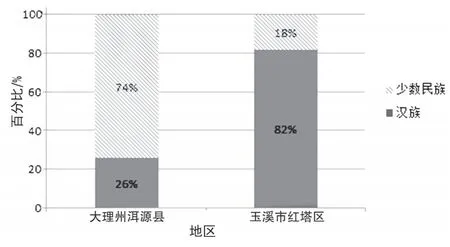

被調查學生的基本信息對比情況,見圖1~2。

圖1 兩地初中生調查對象所屬民族比例對比

圖2 兩地初中生調查對象戶口比例對比

被試學生來自的地區具有3 種屬性重合的特征。首先,如前所述,雖然同處我國西部的云南省,但玉溪市紅塔區是省內經濟比較發達的地區,而大理白族自治州雖然在經濟上并不屬于云南省最不發達的地區,和玉溪市經濟水平僅差一個等級〔1〕,但洱源縣在大理州不屬于中心地區,屬于該州經濟發展較為滯后的地區。第二,玉溪紅塔區學生大部分為漢族,而大理州學生少數民族居多,如圖1 所示。第三,玉溪紅塔區學生城鎮人口稍占優勢,而大理州洱源縣農村戶口學生占到三分之二,如圖2所示。這3 種屬性的重疊,也是很多民族教育、教育社會學研究中所證實的少數民族地區與經濟欠發達地區、與農村地區的重疊并且認為造成差異的不以族群間的差異為主,而地區差異影響更為顯著〔2-5〕。因為3種屬性的重疊,在后續討論中將不嚴格區分抽樣地區的稱謂:少數民族地區和漢族地區,較發達地區和欠發達地區、農村地區和城鎮地區混用。

2 兩地信息技術課程的實施情況分析

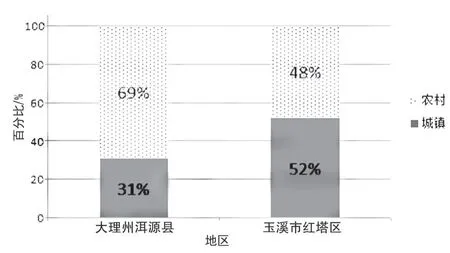

2.1 兩地初中生開始學習信息技術的時間對比兩地學生開始學習信息技術課程的時間,見圖3。兩類地區學生開始接觸電腦的時間,見圖4。

圖3 兩地初中生開始學習信息技術課程的時間對比

圖4 兩地初中生開始使用電腦的時間對比

從圖3 中可以看到,欠發達地區的學生學習信息技術課程的時間要比較發達地區更晚,65%的同學初中才開始學習;而較發達地區小學時開始學習信息技術課程的比例達到85%。這與很多欠發達地區到初中才具備條件開設信息技術課程的實際相吻合。

對比兩個圖可以看到,欠發達地區學生接觸電腦的時間和學習信息技術課程的時間是完全吻合的。這充分說明了在欠發達地區家庭和社區中信息技術環境的缺乏,學生無法從學校課程以外的環境中學習信息技術,進而說明了學校中的信息技術課程對欠發達地區的學生來說的重要意義。

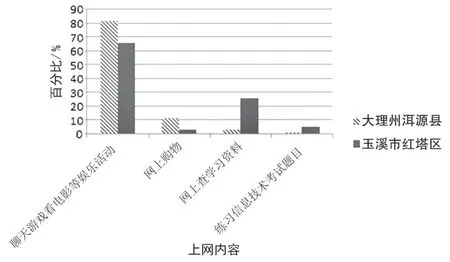

2.2 兩地初中生使用計算機及網絡最經常做的事略有不同兩地初中生使用計算機及網絡的情況,見圖5。數據表明,兩地的學生中絕大部分都將電腦用于娛樂活動上,只有很少一部分學生將電腦用于學習上。

圖5 兩地初中生使用計算機及網絡最經常做的事

信息技術為生活服務包含為娛樂服務,這本是無可厚非的。但值得注意的是,大理州洱源縣學生使用電腦進行學習(查資料和應考)的比例僅占6%,遠遠小于玉溪市紅塔區學生使用電腦學習的比例31%。推測的理由可能是,由于接觸時間晚,欠發達地區的學生在面對信息技術帶來的娛樂誘惑時感覺比較新奇,更容易被那些娛樂性的東西吸引,從而忽略了信息技術在其他方面的功能。在較發達地區有更多的學生利用信息技術來促進自身的學習。

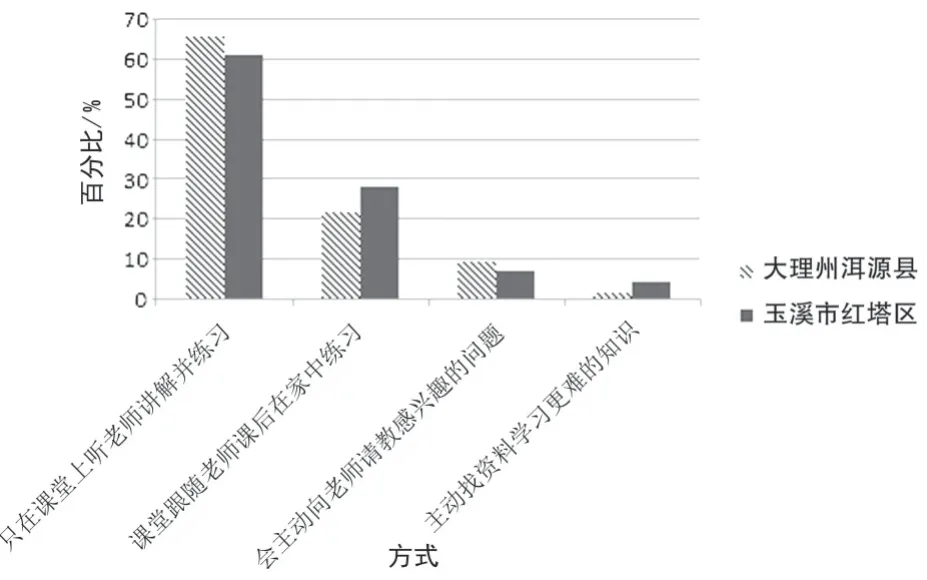

2.3 兩地初中生學習信息技術課程的方式不同在學習信息技術課程的方式方面,以4 個程度不同的做法為代表,表示學習過程中的主動性。兩地初中生學習信息技術課程的方式對比,見圖6。圖6中的選項從左到右表示著學習主動性的增強。

圖6 兩地初中生學習信息技術課程的方式對比

總體而言,兩地學生在學習信息技術的主動性傾向方面大致相同,都沒有表現出特別突出的主動性,不管哪個地區的學生僅在課堂上完成學習的都超過60%,這或許是需要改進的。但也必須注意到,在“課后在家中練習”和“主動找資料學習更難的知識”方面,較發達地區的學生比例上稍占上風。推測的理由是欠發達地區的學生離開課堂后就比較缺乏相應的硬件條件以“在家練習”;而他們在“主動向老師請教感興趣的問題”這項上比例稍高于較發達地區,也表明并非所有更主動的學習方式上欠發達地區都比例更低。

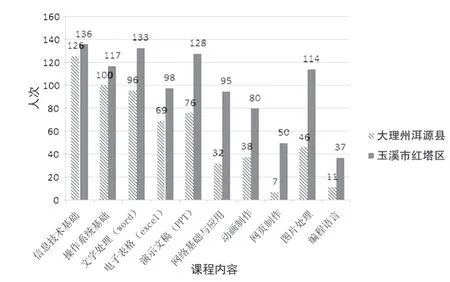

2.4 兩地初中信息技術課程的課程內容比重不同調查顯示大綱所列的知識內容兩個地區都有所涉及,但是比重卻很不一致。見圖7。

圖7 兩地初中信息技術課程的課程內容

總體上來說,在所學的每一項知識中玉溪市紅塔區的學生學過的人數都多過大理州洱源縣的學生人數。這說明較發達地區在信息技術課程內容的落實做得更好更扎實。對于初中課程中的教學重點、需要考核的知識——信息技術基礎、操作系統基礎、文字處理、數據處理、多媒體演示文稿制作來說,兩地間學生學過的人數都較多且差距較小,但對于課程沒重點要求的知識——網絡基礎與應用、動畫制作、網頁制作、圖片處理、編程語言,兩個地區間學生學過的人數都有所下降且差距較大。

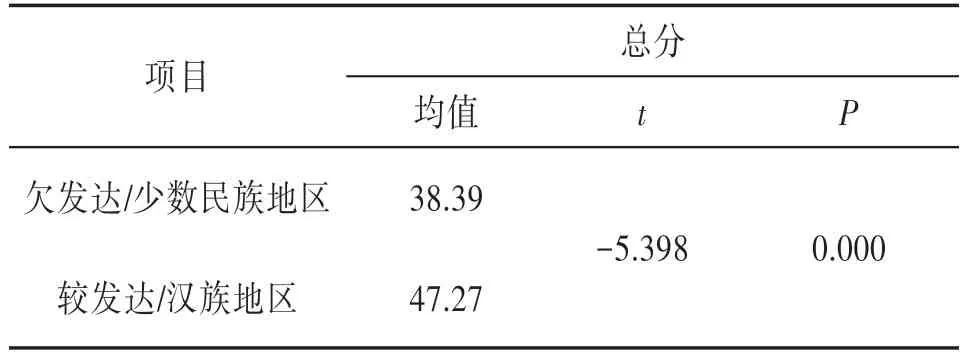

3 兩地學生信息技術水平測試結果分析

由于大理州洱源縣和玉溪市紅塔區的初二學生都即將進行信息技術會考,對于初中信息技術課程學習較為完善,所以信息技術水平測試部分主要選取初二學生的測試結果進行分析。大理地區初二試卷回收份數與玉溪地區回收份數相當。利用SPSS軟件對兩地學生得分進行分析。

3.1 總分差異表1 顯示兩地初二學生信息技術水平測試得分差異具有統計學意義。

本次測試將內容分為基礎模塊和提升模塊兩部分,下面分別進行探討。

表1 兩地初中生信息技術水平測試總分比較

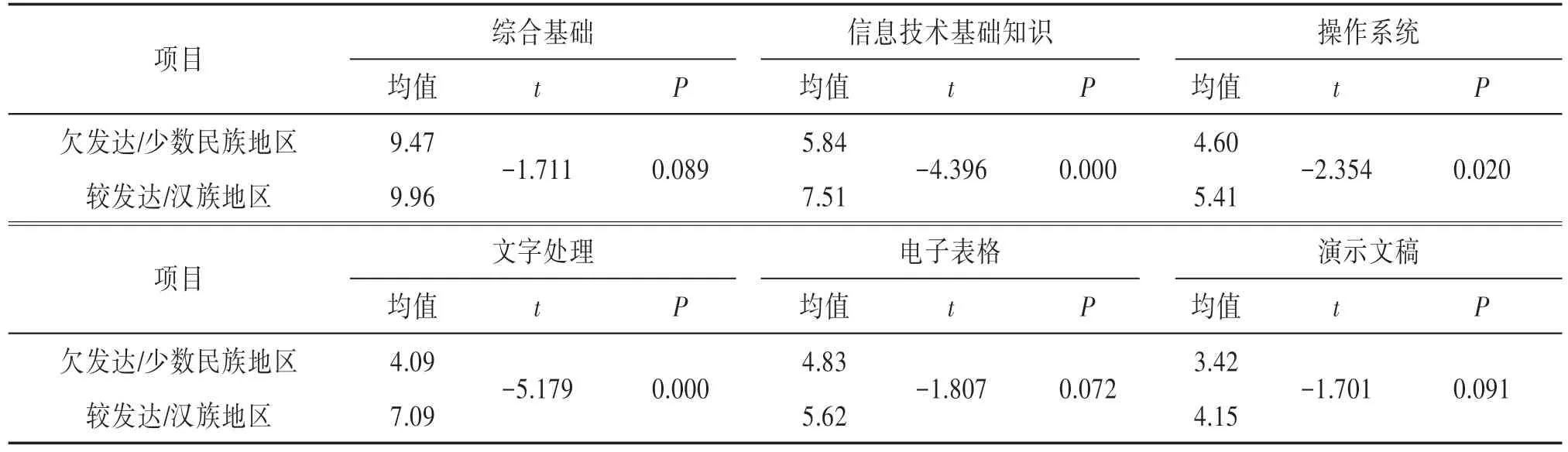

3.2 基礎模塊基礎模塊分為綜合基礎知識(總分13)、信息技術基礎知識(總分12)、操作系統(總分8)、文字處理(總分12)、電子表格(總分15)和演示文稿(總分9)幾個部分。這是目前初中信息技術課程中要求學生應掌握的基本知識。各模塊測試得分差異,見表2。

數據顯示,在6 個部分中農村少數民族地區學生測試得分均低于城鎮漢族地區學生,但僅在信息技術基礎知識、操作系統、文字處理3個部分上呈現出得分差異具有統計學意義,而綜合基礎、電子表格和演示文稿3個部分得分則差異沒有統計學意義。

表2 兩地初中生各部分信息技術水平測試結果比較

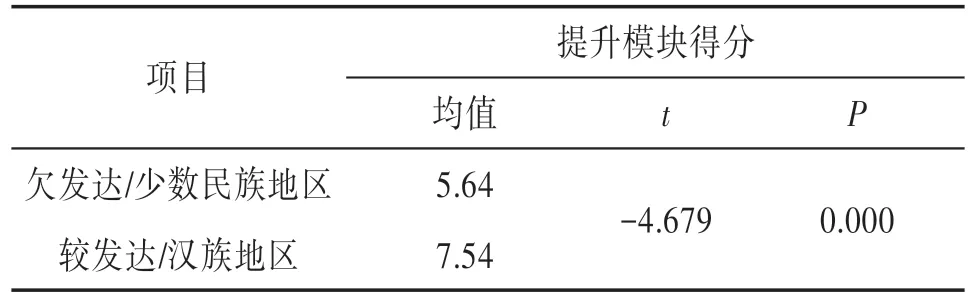

3.3 提升模塊提升模塊的檢測內容是初中信息技術課程中目標要求為“了解”的知識,包括網絡基礎與應用題、動畫制作題、網頁制作題、圖片處理題和編程語言幾個部分,總分為14分。兩地區學生測試得分,見表3。

表3 兩地初中生信息技術提升模塊得分比較

數據表明,提升模塊中兩個地區差異均具有統計學意義,P值達到0.000 的水平。從均值可以看出,少數民族地區學生信息技術提升模塊測試總分顯著低于城鎮漢族地區。

4 結論

綜上,雖同處于西部地區但較發達地區和欠發達的少數民族地區信息技術課程的實施及其效果之間存在一定的差異。要縮小西部少數民族地區在信息技術課程上與較發達地區的差距,需要西部少數民族地區的教師轉變教學方法,從學生的興趣出發組織教學。學生也要轉變學習方法,在學習中多總結、多分析、學會自主學習。在信息技術的推廣中也不能只關注信息技術課程,更應該關注信息技術與其它課程的整合,讓信息技術在其他課程中自然的體現,這樣對學生從日常學習信息技術也有所幫助。

〔1〕劉聰粉,張瑞榮.云南省地區經濟差異的空間統計分析〔J〕.云南財經大學學報,2009,25(3):118-126.

〔2〕洪巖璧.族群與教育不平等:我國西部少數民族教育獲得的一項實證研究〔J〕.社會,2010,30(2):45-73.

〔3〕吳凝.《云南省初中信息技術學業水平標準與考試說明》解讀〔J〕.課程教材教學研究(中教研究),2011(7):62-65.

〔4〕云南省教育廳.云南省初中信息技術學業水平標準與考試說明〔S〕.

〔5〕王世軍.我國中小學信息技術課程:歷程與歸因〔D〕.長春:東北師范大學,2006.