拒馬河“12·7”暴雨洪水對地下水埋深的影響

趙志杰,姜 黎

(河北省保定水文水資源勘測局,河北保定 071051)

1 流域概況

拒馬河發源于河北淶源縣城東南的淶源泉群,流經河北易縣、淶水縣、北京房山區,在淶水縣滿金峪村分為南北拒馬河兩支。北拒馬河流經淶水縣、北京房山區和涿州市,承接胡良河、琉璃河與小清河河水后稱白溝河,經涿州市、固安縣和高碑店市至白溝鎮;南拒馬河流經淶水縣、定興縣、容城縣和高碑店市,上游承接中易水、北易水和蘭溝河匯流,在白溝鎮與白溝河匯合后稱大清河。南、北拒馬河、白溝河流經地帶為平原區,水位落差較小,河道下滲情況嚴重。區域地下水徑流方向與干流流向大體一致。

拒馬河流域內地勢西高東低,在水文地質特征上自西向東呈一定的規律性。流域處于溫帶大陸性季風氣候區,季節性差別較大,多年平均年降水量740 mm左右,且降水大都集中在6—9月,占全年降水的70%~80%。

2 暴雨特征分析

受高空槽前的低層低渦切變線、副熱帶高壓的西進東退、東南季風高低空急流等的共同影響,2012年7月21—22日,拒馬河流域出現大部暴雨、局部特大暴雨的強降雨過程,暴雨中心位于拒馬河上游淶源縣王安鎮一帶,降水強度大、歷時短,造成的災害嚴重。

2.1 流域內的降水分布

拒馬河流域共有雨量監測站35個,其中水文部門雨量站28 個、氣象部門雨量站7 個,降水量超過100 mm的雨量站有27個(水文部門23個,氣象部門4 個),其中最大點為淶源縣王安鎮、降水量378.6 mm。降水量大于300、200、100 mm的籠罩面積分別為396、1 548、3 419 km2。拒馬河流域“12·7”次降雨量等值線,如圖1所示。

圖1 拒馬河“12·7”次降雨量等值線

2.2 暴雨總量和重現期

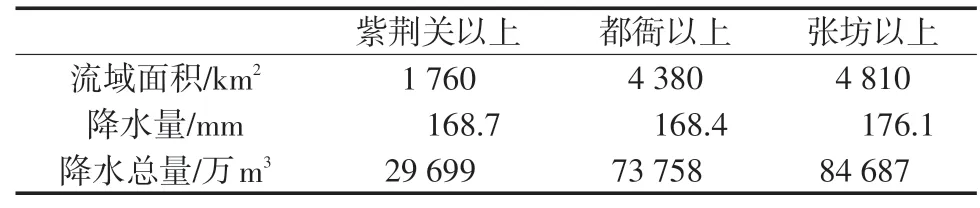

利用泰森多邊形法分別計算紫荊關、都衙、張坊以上流域面平均降水量和降水總量,結果見表1。拒馬河張坊以上平均降水量為176.1 mm,折合成水量為8.47億m3。

表1 拒馬河流域面平均降水量統計

根據《河北省設計暴雨圖集》(2002年版),暴雨中心王安鎮最大6 h降水量274.8 mm,為超1 000年一遇暴雨;最大24 h 降水量378.6 mm,為300~400年一遇暴雨。

3 洪水特征分析

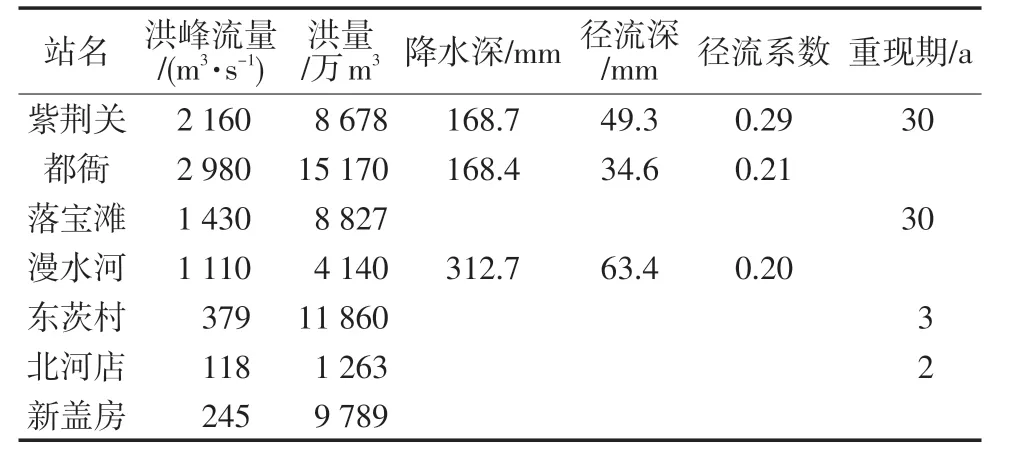

對拒馬河流域內的7 處實測洪水站點和9 處調查洪水站點進行計算分析,實測最大洪峰流量為都衙站2 980 m3/s,其次為紫荊關站2 160 m3/s,兩站均處于拒馬河流域上游山區,洪水總量分別為8 678萬、15 170萬m3。下游平原區洪峰流量逐漸減小,新蓋房站洪峰流量減至245 m3/s。

根據《海河流域水情防汛調度手冊大清河分冊》(2007-06),通過查主要河道站洪峰流量頻率成果表,得到紫荊關和落寶灘站洪水重現期為30年,為有資料記載的第二大洪水。

拒馬河流域內各站洪水特征值,見表2。

表2 拒馬河流域各站“12·7”洪水特征值統計

4 地下水變化分析

4.1 地下水監測站點布設和選點

拒馬河流域平原區沿岸共有24眼地下水埋深監測站點,站點分布均勻,布局較為合理,具有一定的代表性。考慮資料的連續性、典型井的代表性等因素,選用13眼監測井近10年監測資料作為流域內地下水動態變化情況的分析對象;“12·7”暴雨洪水期間以流域內全部24眼地下水埋深監測井作為分析對象。

4.2 流域內平原區地下水埋深變化特征

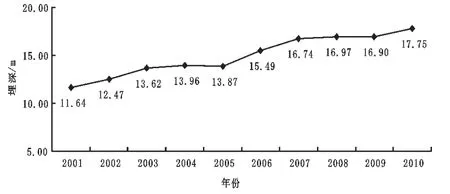

近10 多年來,隨著流域內降水量的逐漸減少,地下水開采量增加,致使地下水埋深不斷增大。根據區域內平原區典型的13 眼地下水觀測點2001—2010年近10年資料統計分析,地下水埋深總體呈上升且放緩態勢,平均埋深由2001年的11.64 m 上升到2010年的17.75 m,累計上升6.11 m,其中淶水縣的東關站升幅最大、為9.19 m,其次為涿州市的西城坊8.91 m;升幅最小的為容城縣的大八于站1.69 m。流域內平原區地下水埋深變化趨勢,如圖2所示。

圖2 流域內平原區地下水埋深變化趨勢

由于受降水和季節性影響,地下水埋深年內呈現不同的變化態勢,其中1—5月降水偏少,開采量大,區域地下水埋深上升;6—9月隨著降水的明顯增多,區域內地下水埋深大幅度下降;10—12月隨著汛期結束,降水量少,區域地下水埋深又上升。流域內平原區地下水埋深汛前、汛后、年底變化情況,如圖3所示。

4.3 “12·7”暴雨前后地下水埋深變化分析

為了說明拒馬河流域內“12·7”暴雨前后地下水埋深變化情況,對流域內平原區24 處站點7月16日—8月21日地下水埋深監測資料進行了統計分析,結果表明:地下水平均埋深在7月21日洪水前為19.13 m,洪水后的8月21日回升至16.40 m,比“12·7”洪水前抬升2.73 m,變化幅度明顯增大。地下水埋深變幅最大點在涿州市西城坊村(位于北拒馬河中支上游段地帶),地下水埋深抬升14.54 m;地下水埋深變幅最小的碑資店站抬升0.61 m。流域內平原區“12·7”暴雨前后地下水埋深變化情況,如圖4所示。

圖4 流域內平原區“12·7”暴雨前后地下水埋深變化

5 結論

(1)拒馬河流域2012年7月出現特大暴雨強降雨過程,張坊以上平均降水量為176.1 mm,折合成水量為8.47億m3。暴雨中心王安鎮最大6 h降水量274.8 mm,為超1 000年一遇;最大24 h 降水量378.6 mm,為300~400年一遇。

(2)該次暴雨降水強度大、歷時短,造成拒馬河上游山區重大洪澇災害。實測最大洪峰流量為都衙站2 980 m3/s,其次為紫荊關站2 160 m3/s。紫荊關水文站和落寶灘水文站發生30年一遇洪水,為有資料記載的第二大洪水。

(3)“12·7”暴雨洪水流入下游平原河道后,洪峰流量逐漸減小,新蓋房站洪峰流量減至245 m3/s。洪水除了天然蒸發外,大部分補充了沿線地下水,“12·7”洪水后拒馬河流域平原區地下水埋深平均抬升2.73 m,有效緩解了該區域地下水水位連續下降的趨勢。

[1]河北省保定水文水資源勘測局.拒馬河“12·7”暴雨洪水分析[R].保定:河北省保定水文水資源勘測局,2013.

[2]保定市水利局.保定市水資源通報[R].保定:保定市水利局,2012.

[3]河北省保定水文水資源勘測局.地下水年鑒[R].保定:河北省保定水文水資源勘測局,2001-2010.