天津濱海新區公共體育服務供給方式創新研究①

侯迎鋒

(天津科技大學體育部 天津 300222)

根據《濱海新區體育事業發展“十二五”規劃》到2015年,濱海新區建立起適應濱海新區經濟和社會發展的體育管理體制與運行機制,經常參加體育鍛煉的人口達到45%以上,體育健身將成為天津濱海新區居民日常生活的重要部分[1]。在這樣的背景下,本研究將立足于天津濱海地區,探討有關濱海新區區公共體育服務供給機制及方式改革的問題。

1 研究方法

1.1 問卷調查法

本文以天津濱海新區提供公共體育服務的各種社會公共組織為調查對象,對塘沽、漢沽、大港、開發區、保稅區五個管委會、群眾體育組織、體育俱樂部、體育學校、行業及企事業單位體協等公共體育服務的主體進行了問卷調查。問卷發放前提請專家進行了效度檢驗,95%以上的專家認為問卷的內容和結構比較合理。共發放調查問卷20份,回收20份,回收率為100%,有效問卷19份,“政府失靈”的公共體育服務。有效率95%。為了確保問卷的信度,問卷只對各熟知天津濱海新區體育發展情況的相關政府官員和體育俱樂部(場館)經營管理者發放。

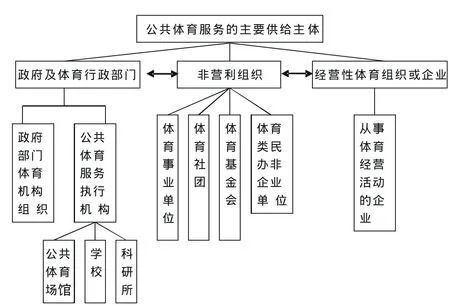

圖1 濱海新區公共體育服務供給主體圖

1.2 文獻資料法

課題組系統查閱近年出版的《中國體育年鑒》、《天津年鑒(體育事業卷)》等文獻資料。除此外,還通過中國期刊網(http://cnki.net)檢索查閱了數10篇有關的科研論文。

2 結果與分析

2.1 公共體育服務供給的含義

公共體育服務是公共組織為滿足公共體育需要而提供的公共物品或混合物品[2]。公共體育組織向全體公民提供公共體育服務的過程中,采用不同途徑和方法即公共體育服務供給方式的不同,將對公共體育服務的質量有很大的影響。公共體育資源的配置方式是聯系公共體育服務需求與供給之間的橋梁。

2.2 天津濱海新區公共體育服務供給主體的再認識

公共組織是公共體育服務的主要供給主體。公共體育服務的供給主體實際上包括三類組織。(如圖1)

一是政府及體育行政部門。這一系統主要是指天津濱海新區現有塘沽、漢沽、大港、開發區、保稅區五個管委會,管委會設有各種專門和非專門的體育組織機構,它們具有體育管理職能是濱海新區公共體育服務的決策領導機構。公共體育場館、科研所、學校等各類事業單位在“市場失靈”時也向社會提供部分公共體育服務,它們是公共體育服務的執行機構。

二是非營利組織。體育事業單位、體育社團、體育基金會、體育類民辦非企業單位等體育組織志愿開展不以營利為目的的各種公益性體育活動[3]。這類體育組織根據政府相關體育政策提供各類

三是經營性體育組織或企業。這類從事體育經營活動的體育組織以營利為目的,自負盈虧,向社會提供各種體育服務。

2.3 天津濱海新區公共體育服務供給現狀

天津濱海新區現有塘沽、漢沽、大港、開發區、保稅區五個管委會具有體育管理職能,合計擁有群眾體育組織42個;體育俱樂部15個;各級各類體育學校4個,在校學生627人;行業及企事業單位體協30個。注冊運動員516人。在體育設施方面,現有萬人規模運動場館1座;群眾健身場館103座;健身路徑491個。

“十一五”期間天津濱海新區以國務院正式頒布《全民健身條例》為契機,全面落實“學校陽光體育運動”,中小學生身體素質得到增強,近年來全民素質檢測水平逐年提升;共計開展各類群體活動600項,形成太極拳、健身操舞、健身氣功等一批區域特色鮮明的群體運動項目,體育產業化意識不斷增強。

2.4 天津濱海新區公共體育服務供給的困境

天津濱海新區公共體育服務還存在一些不適應新區經濟社會快速發展的問題。一是體育設施落后,不能滿足高水平體育競賽和群眾的健身需求,有待進一步改善。二是群眾體育健身意識不強,體育人口構成比例不盡合理,存在著青少年和老年人多,成年人少,健身意識需要進一步增強。三是體育教練員隊伍整體水平不高,不能滿足競技體育發展的需要,需要進一步提高。四是體育產業在經濟發展中所占的比例還不夠大,需要進一步整合提升。這些問題的解決已成為新區開發開放的迫切要求和新區人民的強烈期盼。

2.4.1 公共體育服務供給主體單一

體育行政部門和基層政府組織是目前濱海新區提供公共體育服務的最大主體,其他社會團體和體育組織的力量還很弱小,基本上還屬于“一元”的公共體育服務體制。由于政府在公共體育服務上的財力支持有限,導致體育設施比較落后,不能滿足群眾的健身需求和舉辦高水平體育競賽的需要。

2.4.2 公共體育服務有效供給不足

由于提供體育服務的主體單一,同時缺乏競爭,政府在提供公共體育服務項目時,容易受領導“偏好”的影響,造成部分競技體育產品過分供給,資源配置不夠合理。

2.4.3 缺乏有效的績效考核機制

市體育局對濱海新區各體育行政部門的體育工作制定了詳細的評估標準和辦法。績效考核的方式采取多種方式,但都屬于行政機構內部的自我評議,不能真正反應廣大群眾的需求。

3 天津濱海新區公共體育服務供給方式改革的途徑

公共體育服務應當由政府來提供,但并不意味著公共體育服務就應當唯一地由政府提供。借鑒國外發展公共服務的實踐經驗,我們認為在根據公共體育服務的不同性質,采用不同的供給方式,實現公共體育服務提供和生產主體的多元化。可以采取這樣幾種方式。

3.1 公共體育服務供給途徑之一:政府采購

在傳統公共體育服務的供給中,政府既是公共體育服務的購買者同時又是生產者,這種雙重角色讓政府處于尷尬的境地:作為購買者要反映消費者的要求;作為生產者又要維護自身的利益。政府采購公共體育服務的運作,將公共體育服務的購買者和生產者分離,解決了政府“雙重主體”的問題。

3.2 公共體育服務供給途徑之二:特許經營

政府通過合同協議或其他方式明確政府與獲得特許權的企業之間的權利和義務,企業通常要向政府支付租金或承包費。運用特許經營模式,一可以補政府公共財政之不足,二可以改政府部門之低效。特許經營將社會資金引入到公共體育服務領域,不僅使社會閑置資金得到有效配置,而且可以使公共體育服務得到有效供給。

3.3 公共體育服務供給途徑之三:使用者付費

公共體育服務引入使用者付費機制可以最大程度地消解“公地悲劇”的出現,排除“搭便車”行為,同樣可以在收費的基礎上,提高公共體育服務的質量。但是實際操作中,應該慎重實行,因為對一些設施的運行邊際成本非常低或接近于零的各種開放式的公共體育健身場所,收費會降低設備的使用率,危及公共體育服務的公益性。

3.4 公共體育服務供給引入市場機制的方式之四:內部市場

公共體育服務的內部市場是在由公共部門提供和生產的公共體育領域,建立模擬市場,用明確的委托代理關系,消除壟斷,以促使其提高效率,應對市場的競爭性。

[1]陶冶.體育強國進程中我國公共體育服務供給方式創新研究[J].佳木斯教育學院學報,2013(4).

[2]肖林鵬,李宗浩,楊曉晨.公共體育服務概念及其理論分析[J].天津體育學院學報,2007,22(2):97-101.

[3]肖林鵬.現代體育管理[M].北京:北京體育大學出版社,2005:60.