小博流浪記之——天下高三一般黑

悲催的我,是個悲催的高三黨,每天除了考試還是考試。我終于懂得剛進入高三時,班主任陰險地對我們說的那句話:“天下高三一般黑。”

話說,某天陰雨綿綿,天空陰暗得如同老師趕著我們做試題那張臉。我迎來了我最恐懼的數學考試。每次遇到數學考試我除了可以咒罵發明了“數學”這一科目的始祖,就是對著那張“天文”試卷,斗“雞眼”。

那天,看著那張數學試卷,在我的精神將要崩潰之際,我一把抽出抽屜里剛買的小博,偷偷摸摸地看了起來。可是“天有不測風云”,正當我看得過癮之時,被我可親而可耐的同桌發現了。她拉著一張臉,兩手叉腰:“小蝦,這都什么時候了,你還不做試卷,又偷偷干什么壞事?”我一看她那陣勢,只好戰戰兢兢地從實招來:“親愛的,我……我在看……小博。你,你,你就大發慈悲吧,等我看完黑背的漫畫,就做題啊。很快,一分鐘……”我還沒說完,同桌就一把奪過我手中的小博,“黑背漫畫,太好了!先讓我看完!”

看她看得興致正濃,我真有一把掐死她的沖動。可是沒等我沖動,她竟然看著看著就仰起頭哈哈大笑……全班78雙外加老師一雙眼睛都集中在她身上。幾秒后,她回過神來,忙正襟危坐……可惜遲了,老師已經站在她身邊,臉上烏云密布:“廖科科同學,你不做試卷在干嗎?”老師看到了桌面上的小博,一副恨鐵不成鋼的樣子,一把奪了過去,“沒收,這都什么時候了,還在看漫畫,數學考不到100分,就別想拿回去。”我特悲催地看著老師決然離去的背影,心想:小博啊,你入虎口啦。我回過頭來惡狠狠地盯著同桌:“數學考不到100分,你就還我兩本小博。”

兩分鐘不到,我們安靜的教室再次響起了一陣陰森而恐怖的笑聲,原來是俺們可親可敬的數學老師!老師笑完后,安靜地走到我同桌的身旁,蹦出一句:“廖科科同學,這本書你就當謝師,送給我好了。作為禮尚往來,你數學也不用考100分了。”

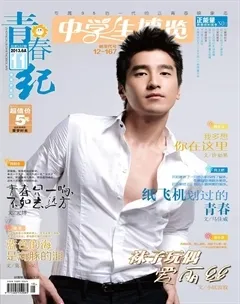

小科科一聽,興奮得就差沒從八樓教室跳下去。“那個,老師,不好意思,這本書是小蝦同學滴。”我特無奈地迎上了老師的目光,“小蝦同學,你懂的。”我支支吾吾地說:“那個,那個,老師我不懂啊。這可是《中學生博覽》啊!中學生看的啊!”誰知,老師說:“你要知道,老師也曾年輕過,也曾是中學生,而且,俺女兒現在也是中學生啊。”好吧,我瞬間被雷,我一定是遇到衰神了,只好可憐巴巴地低下了我高貴的頭顱,和那張天文試卷繼續斗雞眼。這是奪人所愛,簡直比奴隸主剝削奴隸的人身自由還要狠毒。難道不知道小博就是我每個月的精神糧食、精神支柱嗎?特別是在這個高三時代。

果真天下高三一般黑啊!

編輯/李鵬修