醫學生自信與人格特質的相關性

常向東

Shrauger[1]指出,自信是指一個人對自己能力或技能的感受,是對自己有效地應付各種環境能力的主觀評價。葉明志等[2]認為,良好的性格特征是促進自信形成和發展的一個重要因素。筆者將進一步論證自信與人格特質間的關聯性,為醫學生的心理健康狀況提供實證依據。

1 對象與方法

1.1 對象整群抽取在上海市松江區學習的南京醫科大學康達學院全科醫學專業大四醫學生94人發放問卷,有效問卷94份(100%)。其中,男生42人(44.7%),女生52人(55.3%);年齡21~24(22.33±0.72)歲;獨生子女55人(58.5%),非獨生子女39人(41.5%);成長環境:城市40人(42.6%),農村54人(57.4%)。

1.2 方法

1.2.1 一般項目調查問卷包括性別、年齡、是否獨生子女、成長環境等。

1.2.2 個人評價問卷(PEI)[3]用來評定自我評價的一個方面-自信,由Sidney shrauger于1990年編制。問卷共計54個條目,以4級評分,部分條目為反向評分,總分范圍在54~216之間,分值越高表示自信程度越高。該問卷共包含8個分量表,分別是學業表現、體育運動、外表、愛情關系、社會相互作用、同人們交談、總體自信水平、可能影響自信判斷的心境狀態。分量表的克倫巴赫α系數在女性為0.74~0.89,在男性為0.67~0.86,間隔一個月重測信度的相關系數在女性為0.53~0.89,在男性為0.25~0.90,總量表分的重測相關系數在女性為0.90,在男性為0.93。

1.2.3 艾森克人格問卷(EPQ)[4-5]采用龔耀先于1983年修訂的《艾森克人格問卷》。該量表由E(內外向)、N(神經質)、P(精神質)、L(掩飾)4個維度組成。E分低表示人格內向,E分高表示人格外向;N分低表示情緒穩定,N分高表示情緒不穩定;P分高表示有病理人格,P分低表示無病理人格;L分≥70表示有掩飾或虛假,測量不可靠,L分低反映社會性樸實、幼稚水平等。該問卷共有88個條目,每個條目要求被試回答“是”或“否”,回答與規定答案一致者記1分,反之記0分。根據被試回答的粗分,按年齡和性別常模換算成標準分(T分)。規定各量表的T分在43.3~56.6分為中間型,在38.5~43.2分與56.7~61.5分為傾向型,38.5分以下或61.5分以上為典型型。

1.3 統計處理采用SPSS 17.0進行χ2檢驗、單因素方差分析、多元線性回歸分析等統計處理,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

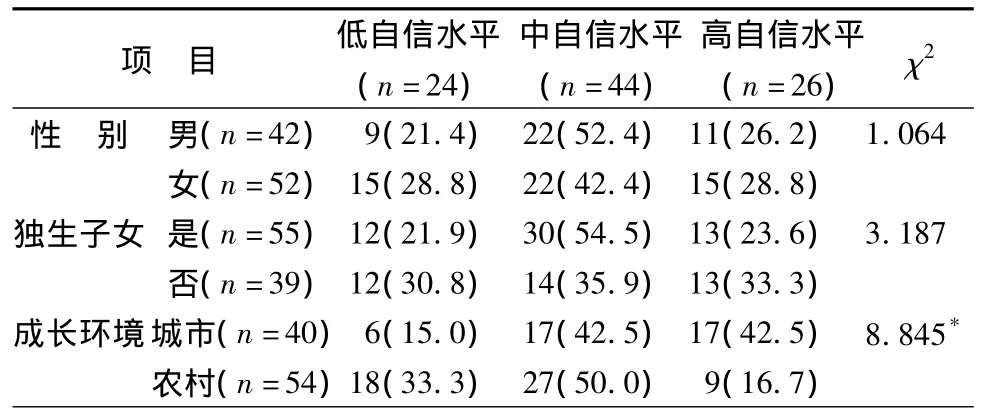

2.1 醫學生自信水平比較依莖葉圖所示,全部被試個人評價量表分大致呈正態分布。以樣本分布的上下25%為界,求得高自信水平和低自信水平的分界值分別為157分和136分。將≥157分者劃為高自信水平組,≤136分者劃為低自信水平組,135~156分者劃為中自信水平組。城市醫學生高自信水平分數明顯高于農村醫學生,差異有統計學意義(χ2=8.845,P<0.05)。而不同性別、是否是獨生子女醫學生的自信水平間比較,差異均無統計學意義,見表1。

表1 醫學生自信水平比較[n(%)]

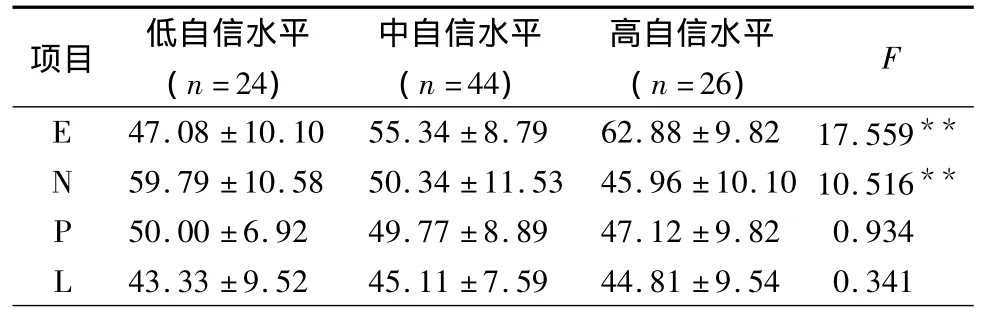

2.2 醫學生不同自信水平人格特質比較醫學生高自信水平組E分最高,中自信水平組E分居中,低自信水平組E分最低,差異有統計學意義(F=17.559,P<0.01);醫學生低自信水平組N分最高,中自信水平組N分居中,高自信水平組N分最低,差異有統計學意義(F=10.516,P<0.01)。醫學生不同自信水平組P分、L分比較,差異均無統計學意義,見表2。

表2 醫學生不同自信水平人格特質比較(±s)

表2 醫學生不同自信水平人格特質比較(±s)

項目低自信水平(n=24)中自信水平(n=44)高自信水平(n=26)F E47.08±10.1055.34±8.7962.88±9.8217.559**N59.79±10.5850.34±11.5345.96±10.10 10.516**P50.00±6.9249.77±8.8947.12±9.820.934 L43.33±9.5245.11±7.5944.81±9.540.341

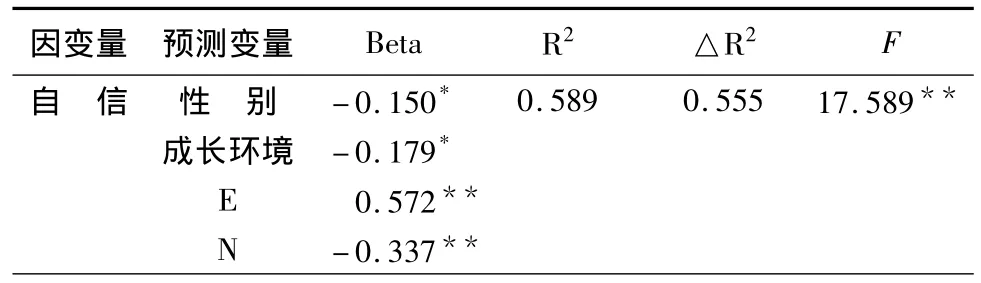

2.3 不同人口學特征及人格特質對醫學生自信的多元回歸分析以不同人口學特征和人格特質為自變量,以自信為因變量進行多元逐步回歸分析。回歸結果顯示性別、成長環境、E、N能夠預測醫學生自信58.9%的變異量,見表3。

表3 不同人口學特征及人格特質對醫學生自信的多元回歸分析

3 討論

經文獻檢索,國內關于大學生自信與人格特質的相關研究,還較為少見。本文旨在進一步探討二者間的關聯性,主要采用Shrauger所界定的自信概念,并運用其編制的個人評價問卷來進行自信水平的測量。

本研究數據顯示,城市醫學生高自信水平分數明顯高于農村醫學生,差異有統計學意義(P<0.05)。這與車麗萍等[6]的研究結果基本一致。他們認為來自城市的大學生整體自信上的得分顯著高于來自農村的大學生。林宇等[7]指出,自信是通過自我評價、他人評價以及社會對自己的學識、地位、能力等認可的程度共同作用形成的。對于城市醫學生來講,他們在較優越的城市環境中長大,物質生活條件相對較好,大多數同學會受到良好的教育,后天成長中會經歷較多的鍛煉與發展,較好的外部環境等均會促使其自我評價較高,所獲得的他人評價也多是肯定與積極的,他們對自身的學識、地位、能力的認可度也較高,這樣他們更容易形成較高的自信水平。然而,對于農村醫學生來講,他們所處的農村生活環境相對較艱苦與落后,物質生活條件也較為欠缺,農村的教育資源與教育水平也相對不足,很多農村同學往往背負著來自于家庭、自我的諸多心理壓力,這樣的狀況使他們自信水平相對較為低下。而不同性別醫學生自信水平間比較,差異無統計學意義,這與林宇[7]、江文濤[8]、何騰騰[9]的研究結果不一致。他們一致認為,男大學生自信水平顯著高于女大學生。出現這樣的結果,可能與本研究入組被試人數偏少有關。而是否是獨生子女醫學生的自信水平間比較,差異無統計學意義。這與林宇等[7]的研究結果一致。

本研究數據顯示,醫學生高自信水平組E分最高,中自信水平組E分居中,低自信水平組E分最低,差異有統計學意義(P<0.01);醫學生低自信水平組N分最高,中自信水平組N分居中,高自信水平組N分最低,差異有統計學意義(P<0.01)。表明醫學生自信水平愈高,其人格特質愈呈現出E分高、N分低的趨勢。這與葉明志等[2]的研究結果一致。表明醫學生自信水平愈高,其人格特質愈傾向于外向及情緒穩定,呈現出較為積極、正性的人格特質。回歸分析數據顯示,性別、成長環境、E、N對醫學生自信均有一定程度的貢獻率。說明性別差異、不同成長環境、E與N人格特質類型對醫學生自信水平的影響程度較大。

綜上所述,醫學生自信水平愈高,其人格特質愈傾向于外向與情緒穩定,呈現出較為積極、正性的人格特質。因此,筆者認為在醫學生學習成長過程中,要不斷強化對其社會實踐能力的培養,不斷汲取成功的體驗,不斷加強對成熟自我意識的塑造,不斷培養積極、樂觀、豁達的人生觀,這樣才會使其變得更自信、更積極。

[1] J Sidney Shrauger,Mary Schohn.Self-confidence in college students:Conceptualization,measurement,and behavioral implications[J].Assessment,1995,2:255-278

[2] 葉明志,王玲,溫盛霖,等.不同個性特征醫學生自我評價水平比較[J].健康心理學雜志,2003,11(5):342-344

[3] 汪向東,王希林,馬弘.心理衛生評定量表手冊[J].中國心理衛生雜志,1999(增刊):326-328

[4] 龔耀先.修訂艾森克人格特質問卷手冊[M].長沙:湖南醫學院出版社,1983:32-45

[5]龔耀先.艾森克個性問卷在我國的修訂[J].心理科學通訊,1984,4:11-18

[6] 車麗萍,龐連生,時珊珊.大學生自信與健康人格的關系研究[J].心理科學,2009,32(6):1518-1520

[7] 林宇,周慧.大學生自信與心理健康關系論析[J].繼續教育研究,2011(7):116-117

[8] 江文濤.醫學生自信特點的調查研究[J].中國校外教育,2012,6(16):34-36

[9] 何騰騰.大學生自我評價與成就動機的關系[J].中國健康心理學雜志,2012,20(8):1238-1240