淺談傳統光器裝飾的美學特質——“勁松壺”創作漫談

蔣錫娟

(宜興 214221)

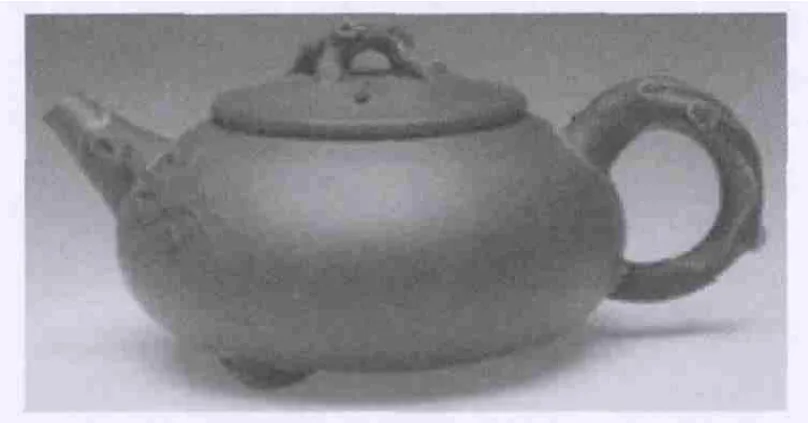

紫砂壺歷經五百余年的傳承與發展,造型的千奇萬狀,裝飾的多姿多彩,構成了陶都藝苑中萬古風流的組合。傳統光器裝飾風格從以陶刻為主逐步向多種形式發展,其文化現象體現了壺藝價值取向的美學特質。“勁松壺”(見圖1)用傳統茗壺中的經典造型,用簡潔的貼塑裝飾,賦予作品靈動的視覺效果,彰顯紫砂文化的博大精深。

圖1 勁松壺

1 傳統光器裝飾的概念

紫砂壺傳統光器(俗稱光貨),造型通常以圓或方為形制,它素面素心、質樸無華,著重體現功能的實用性,早期僅在壺身上做簡潔的字畫陶刻,自清代中期陳曼生等一批文人雅士參與紫砂壺設計創作開始,逐漸形成以文人風格為主的陶刻裝飾而延續至今。在傳器“石瓢壺”、“仿古壺”、“漢扁壺”、“掇球壺”、“龍蛋壺”、“傳爐壺”、“一粒珠壺”、“漢方壺”、“牛蓋洋桶壺”等光器作品上都能見到。隨著社會的進步和壺藝審美的需求,光器裝飾以陶刻為主的概念,其內涵與外延不斷地被拓展衍生,反映裝飾特有屬性的思維形式更為活躍與多元,出現了有以泥飾泥的泥繪裝飾,印紋、貼花裝飾,金銀絲鑲嵌裝飾,絞泥裝飾,調砂、鋪砂裝飾,或兩種及兩種以上風格相融的裝飾等,使光器裝飾起到形式多樣、內涵豐富的雅趣情韻,成就了多種風格并存而各領風騷。“勁松壺”創作理念是突出主題定位,傳承文化語言,提升壺藝品位,展示美學特質,揭示傳統光器裝飾概念的流變與闡釋。

2 以飾助形的創新思維

以形定飾,以飾助形,使壺藝裝飾風格在時空的交匯中被不斷推陳出新,這是從藝者在傳承與創新中形成的一種思維方法。

“勁松壺”的造型選擇:選傳統光器“石瓢壺”為基本壺形,歷代“石瓢壺”雖基本固定為一種式樣,且壺藝家大多制作過,風格大同小異,主體壺身呈三角形下截面,即梯形,下敞而上窄,片狀壓蓋,橋形鈕,短直嘴,上平面圈把,給人以傳統、古雅、沉穩的視覺美。著名的有清代嘉慶、道光年間翟應紹的“子冶石瓢”、現當代壺藝泰斗顧景舟的“景舟石瓢”、徐漢棠大師的“漢棠石瓢”等,各具特色。2013年,宜興評選出紫砂壺十大歷史經典器形,“石瓢壺”列十大經典壺形之首。“勁松壺”以“石瓢壺”造型為藍本,在壺身造型設計時作適當變化,即將壺身底部向上的三角形角度改為墩圓形,壺底有扁圓形三鼎足,片狀壓蓋與壺口比傳統“石瓢壺”稍大,壺把改為圓形,這些改動為貼塑裝飾布局創造更合適的視覺空間。

“勁松壺”的裝飾主體:以“松”為裝飾題材,起以飾助形的作用。松為民俗傳統文化中吉祥長壽的象征,也是歷代文人墨客和書畫大家追慕吟詠的景物,如“壽比南山不老松”、“松鶴長春”等;也有將松、竹、梅喻為“歲寒三友”,比喻凌寒傲霜的風骨、剛正不阿的品格。宋代大文豪蘇東坡有“松風竹爐,提壺相呼”詩文制成“東坡提梁壺”的傳說。毛澤東同志有《詠廬山仙人洞》詩:“暮色蒼茫看勁松,亂云飛渡仍從容。天生一個仙人洞,無限風光在險峰。”詩情畫意中抒發了一代偉人的豪情壯志。陳毅元帥有“要知松高潔,待到雪化時”的詩句,表達對中國革命必然成功的信念。紫砂花器制作中,以松入壺的作品代代延續,經久不衰,這些都成為文化傳承或壺藝創新中的一種文化解讀。

“勁松壺”選用純正的紫砂泥,松形裝飾選用墨綠泥,兩者色彩和諧相融、過渡自然。壺之圈把、直嘴貼塑斑駁狀松皮,結節畢現,利落有致,樹皮或結節缺損處,用段泥沿邊沿呈自然走向,展現松皮的層次質感,象征被歲月風霜侵襲仍頑強地生長著。片狀壓蓋上,塑有三叉式枝干成凌空橋形鈕,斷面有年輪。蓋面與壺嘴的枝干貼塑均生機盎然,虬曲伸展的小枝干與松針(葉)、松果分別向蓋面、壺身自然延伸,纖細而靈動。底部月牙形的扁圓三足用墨綠泥敷面,起到上下左右色彩呼應的效果。作品從造型到裝飾,體現了“勁松”堅強有力的品格,就像一首無聲的詩、一幅立體的畫、一曲美妙動聽的歌,啟迪歸順自然的心理,發揮脫逸超然的情懷,達到清靈、淡泊的雅趣。

3 探索壺藝裝飾的美學特質

“勁松壺”從傳統意義上說是一件光、塑結合的作品,但從傳承與創新的視角來看,它又是隨壺藝勃興而精心構思的一件新品。其中,裝飾作為“勁松壺”表現形式的主體之一,源于對自然界美好事物的理解,并運用到壺藝創作中來,不斷探索壺藝裝飾的美學特質,賦予作品優秀的文化內涵與藝術魅力,感悟在壺藝創新之路上“藝無止境”的哲理。